從自然史的發展來看,亞里斯多德無疑是先行者。而「伊甸園」則象徵人類通過「命名」以主宰地上萬物生命的空間。承續古希臘與基督教傳統的西方世界,從早期現代(early modern)開始,伴隨著地理大發現,開啟了自然史研究的新時代。與此同時,藝術創作、展示(從驚奇室到博物館)乃至於物種採集、育種的科學研究與管理(植物園、動物園、標本與自然史繪畫),開始產生了共時性的交錯。從巴洛克到浪漫主義,直至19世紀與當代,藝術不斷從蓬勃發展的生物科學中汲取養分和靈感。

在跨學科合作蔚為風潮的今日,自然史與藝術的融合,不僅揭示了科學與文化互動的歷史軌跡,也為當代藝術創作注入新的靈感,開拓了未來發展的可能性。自然史不僅是科學的基石,也為藝術提供了豐富的靈感和象徵意涵。也因此,本次專題計畫將分兩期,透過一系列專題文章,從西方到台灣,從早期現代到當代,探討自然史與藝術創作交會的歷程。

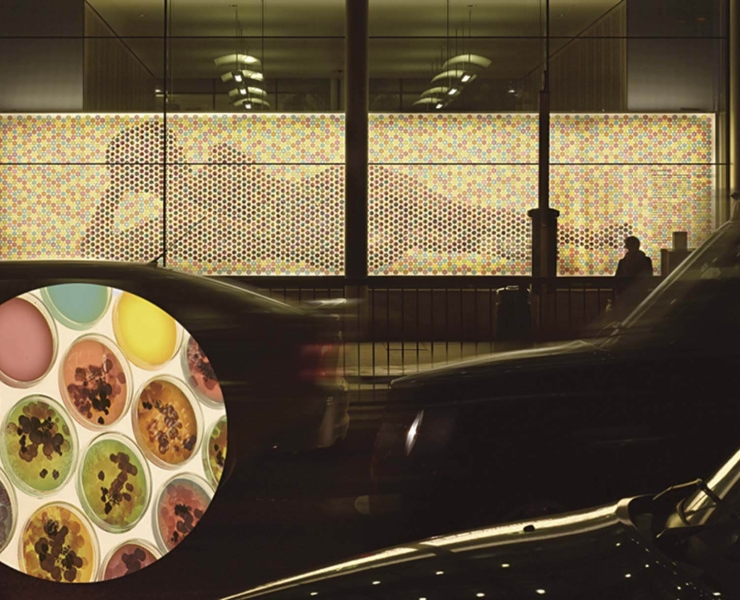

本期專題中,藝術史學者陳懷恩從圖像學的視角,解析西方繪畫中的植物圖像如何融合科學觀察、藝術裝飾與文化象徵。長期關注科技藝術發展的策展人與藝術史學者沈伯丞則以顯微鏡技術的發展為起點,回顧生物學發展如何影響藝術創作;從早期顯微鏡下的微生物觀察到現代生物技術的應用,探討藝術家如何利用生物學知識和技術來表達對生命的理解和想像。科學史與地理學者洪廣冀則以其策畫的「走揣.咱的所在—陳澄波百三特展」為基點,以陳澄波畫作《展望諸羅城》中的雲煙和熱帶植物為線索,探討日治時期台灣嘉義公園與樹木園在熱帶植物學研究中的角色,及其如何與帝國治理、藝術創作和人與自然環境的互動關係相交織。編輯部朱佑霖則從日治與臺美創作中精選了四件作品,投射早期藝術家眼中的臺灣自然史。

本次專題的開篇設計也特別採用藝術家楊忠銘的「無華圖譜」系列作品作為呼應。「無華圖譜」源自對林業試驗所典藏的珍貴文獻—日本植物學家岩崎常正(Iwasaki Tsunemasa)於1828年完成的《本草圖譜》—的再創作。楊忠銘透過與林試所合作,運用浮水印技法,結合鳳梨葉纖維等農林剩餘資材,重新抄製書中內頁,賦予這部古老圖譜新的形式與生命。植物圖譜作為自然史的重要載體,不僅記錄了植物的形態特徵與科學價值,也反映出不同時代對自然的認識與詮釋。在楊忠銘的再創作中,《本草圖譜》不僅是科學文獻,更轉化為藝術表達的一部分,象徵著人類對自然觀察、描摹與重構的持續對話。

本文原刊載於《今藝術&投資》2025年2月號389期

朱貽安(Yian Chu)( 163篇 )追蹤作者

朱貽安(Yian Chu)( 163篇 )追蹤作者大學學習西班牙文,後修讀中國藝術史,有感於前生應流有鬥牛士的血液,遂復研習拉丁美洲現代藝術。誤打誤撞進入藝術市場,從事當代藝術編輯工作。曾任《典藏投資》編輯、《典藏.今藝術&投資》企劃主編,現為典藏雜誌社(《典藏.今藝術&投資》、典藏ARTouch)副總編輯。