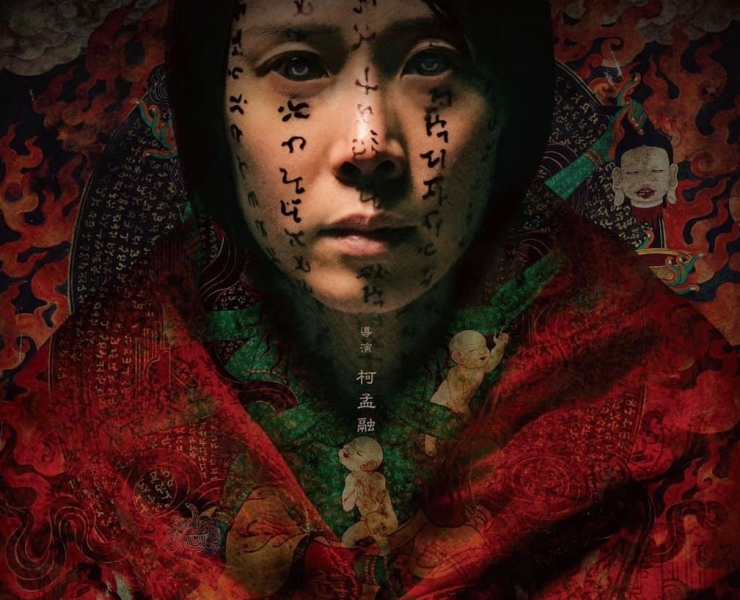

2022年的夏天,臺南市美術館一則引發全國大量討論的殭屍臉書貼文,彷彿為每年農曆7月台灣特有的詭奇氛圍開啟第一炮。接續的想必是先前在台灣票房有極大斬獲的恐怖片《咒》,上了全球串流影片平台之後,破了台灣電影紀錄,躋身全球電影排行前10名,再次引發大眾討論。隨著這些由美術館與大眾類型電影開啟的熱潮,民間即將在農曆7月時節啟動的各種祭祀活動,如全台各地各大廟宇的法會、祭典與風俗,勢必也會將本地泛靈信仰社會特有的氣味延續下去。由此可見,這些獨特的文化養分,都充分反映在台灣的策展、大眾娛樂與民俗活動之中。

南美館此次的「亞洲的地獄與幽魂」展覽,原型來自於法國凱布朗利博物館的策展計畫,將原有台灣民眾熟悉的日本和泰國內容整合,再由南美館團隊搜羅台灣鬼怪相關的藝術作品或文物,統合成這類純藝術、大眾文化與民俗學的當代性傳述,以嶄新的面貌推介給本地觀眾。而本專題也順著這類構成框架,切出數則觀點,在這充滿幽暗詭奇氣氛的農曆7月與讀者分享。

延伸閱讀|「眾神之都」活見鬼:臺南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展開幕

本專題除了將解析南美館展覽中的台灣脈絡,也觀察到台灣近年來,恐怖電影幾乎在國片市場殺出一條血路,締造票房佳績,而這些恐怖電影多半都有著強烈的重新發現自己氣味的味道,電影積極地透過宗教的混雜與媒體的混聲來試探屬於我們生活的邊界,幾乎可以說創造出一種T-horror的基調。另外,也將說明日本傳統浮世繪中,描繪「神鬼交合」,令現代人摸不著頭緒的春畫,但事實上,這類作品來自於俗民天馬行空的想像,同時表現出一般俗文學中鬼故事、靈性體驗、艷譚與笑話間模糊的界線,形成了這幾乎是世界藝術史中特有的驚人奇想。而在台灣,所謂與神鬼相關的俗民圖像,最常見的例子則是在亞洲各地,皆同樣被廣為傳播,且各有風格的「十殿閻王圖」,其背後反映古代中國人的思想與文化,也將進行說明。

此外,日本也受佛教美術影響極深,其脈絡下關乎於異界描繪的民俗圖像,也是博物館常見的策展主題,2022年7月於奈良國立博物館開展的「中將姬與當麻曼荼羅─一祈一紡的故事」中展出描繪西方極樂淨土與《觀無量壽經》內容的《貞享本當麻曼荼羅》(簡稱貞享本),編製臨摹來源為當麻寺藏8世紀作的《綴織當麻曼荼羅》,其背景竟也可連結至武則天,展現出唐代佛教思想對當時日本的影響力。

延伸閱讀|中將姬與當麻曼荼羅:奈良博物館「貞享本當麻曼荼羅修理完成記念特別展」

最後,本專題將焦點置於泰國電影《告別茉莉》,在這以同志情人生離死別為主軸的故事當中,卻巧妙地結合了佛教「不淨觀」(觀屍)中,這修行禪定的調伏心智的方法與想像,也表現出泰國神怪與奇幻主題的類型電影,與不同題材廣泛連結的有趣現況,值得深入探討。

綜合以上,本刊目前已發表之鬼月專題,從以純藝術為主題的「當代藝術與非理性禁地的邪魅邊界」,到台灣日治時代美術發展時的「臺府展中的幽靈畫作與日治臺灣的鬼怪圖像」,今年則是大眾性傳述為主的策展分析、文物概論與類型電影探討為主,希望透過不同的觀點切入,讓讀者度過一個充滿藝文想像的農曆7月。

陳飛豪( 122篇 )追蹤作者

陳飛豪( 122篇 )追蹤作者陳飛豪,生於1985 年。文字寫作上期冀將台灣史與本土想像融入藝術品的詮釋。