說到臺灣前輩藝術家李梅樹(1902–1983),以往有關他的討論,多聚焦在他改建三峽祖師廟的貢獻,以及繪畫上擅長鄉土寫實人物主題的特點,不過,檢視李梅樹一生的創作軌跡,會發現他在1930年代末,曾創作過幾幅以東京都會生活為主題的作品。在臺北三峽有公職的李梅樹,為何選擇前往東京作畫?他在帝都東京的生活體驗為何?這篇文章將透過李梅樹的作品與生命經歷,帶大家一覽日治時期臺灣藝術家在東京生活的片段。

畢業後,為什麼還要去東京?

1934年間,李梅樹從日本東京美術學校畢業,回到臺灣,在故鄉三峽任職庄協議員,展開他參與地方政治事務的第一步。

與此同時,他並未懈怠對藝術的創作,不僅一同創立臺陽美術協會,也持續入選臺灣美術展覽會。在故鄉獲得社會地位與名望的他,為何想要再次回到東京?閱讀他年輕時的家書,可以窺見可能原因:「與其窩在故鄉被當成有錢人、或著是有身分地位而囂張的人,真正有趣的是,像我們這樣來到東京,想著該如何往前邁進的問題。」(註1)

李梅樹認為,與其窩於鄉里,不如前往大城市,不斷尋求自我突破,這種思想一直到他畢業以後仍然存在。

所謂的自我突破,包含繪畫的技巧。東京有著遠比臺灣還豐富的藝術資源,大大小小的展覽無時無刻地在美術館、畫廊,甚至是百貨公司舉行,也有各種美術學校、畫室。想要在藝術上有所精進,就必須前往東京,李梅樹是當時是這麼想的。除此之外,其他的臺灣畫家也抱持著相同的想法,如1934年《臺灣新民報》的報導提到:「以世界級畫家為目標,為研究繪畫來東京的臺灣籍畫家,已達到相當數量……。本次帝展舉行的緣故,許多畫家從臺灣來到東京……」(註2)說明當時臺灣畫家猶如候鳥般,定期往返臺灣、東京兩地的姿態。

至於為何直到1939年才成行?可能的原因是,李梅樹的母親在前一年剛去世。

他在1939年的採訪提到,自已以前因為母親生病的緣故,畢業後便返臺。(註3) 因此直到母親去世之後的隔年,李梅樹終能前往東京,追逐藝術展覽會的榮譽,這點能從他返臺後,又在隔年1940年再次前往東京參加展覽得到應證。要不是因為1941年太平洋戰爭爆發,李梅樹應該會持續往返兩地參加展覽會吧。

根據過往學界的研究,李梅樹在1939年4月左右抵達東京,他特地在東京本鄉區湯島租了一間房子,摩拳擦掌地為了年末的文部省美術展覽會取材、作畫(簡稱新文展,由原本的帝展改組而成),然而饒富趣味的是,這間畫室很可能不是1939年才租的,而房子裡也不只他一個人住。(註4)

同居時代

時間回到1932年,當時尚在學校的李梅樹,與同校的李石樵(1908–1995)一起合租生活,地址在本鄉區切通坂町一位姓佐藤的琵琶師的樓上。逐一檢索東京琵琶名家的名單,可以得知這位住在切通坂三十九的佐藤琵琶師,名叫佐藤嶽水(1893–?)。(註5)

他們一直住到1933年,後來因為李梅樹需要準備畢製,於是自己搬到了練馬,租了更大的房子。之後李梅樹畢業離開臺灣,李石樵仍舊住在本鄉切通坂町,過著「春季在臺灣為人家畫肖像,然後將所得的款子帶回東京,舒適地過了下半年。」候鳥般的生活。(註6)

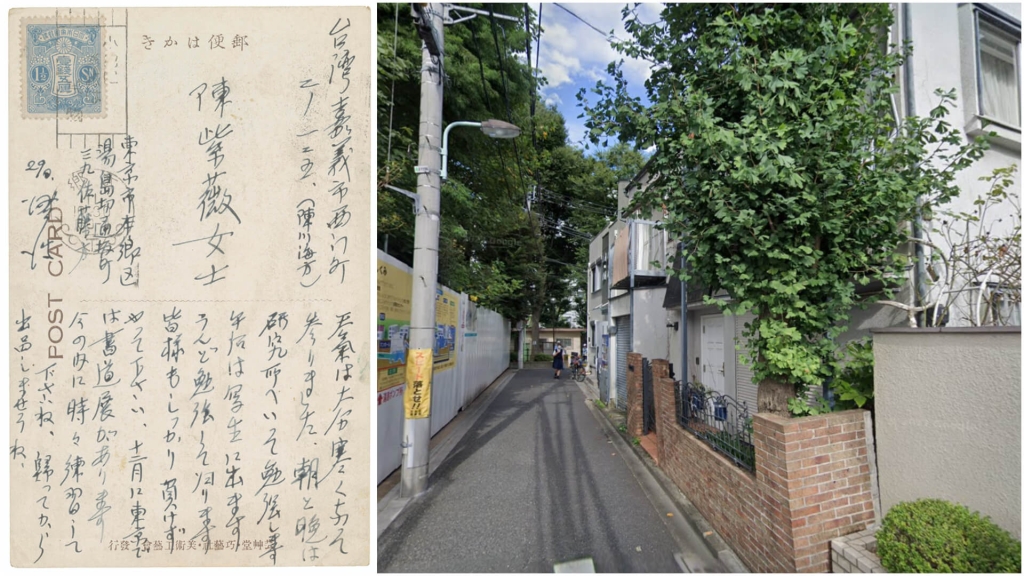

偶爾,引導李石樵就讀東京美術學校的陳澄波(1895–1947),會跑到東京,借住在李石樵的租屋處。觀察陳澄波1930年代的書信,可以看到陳澄波在東京的收件地址總是「本鄉區湯島切通坂町三九 佐藤方」,也就是琵琶師佐藤嶽水家樓上,實際上這裡不是陳澄波的租屋處,而是李石樵的。在東京,陳澄波通常會待在附近的畫塾,練習裸體模特兒的素描,或是前往上野公園寫生、看展,這些地點都離租屋處很近。

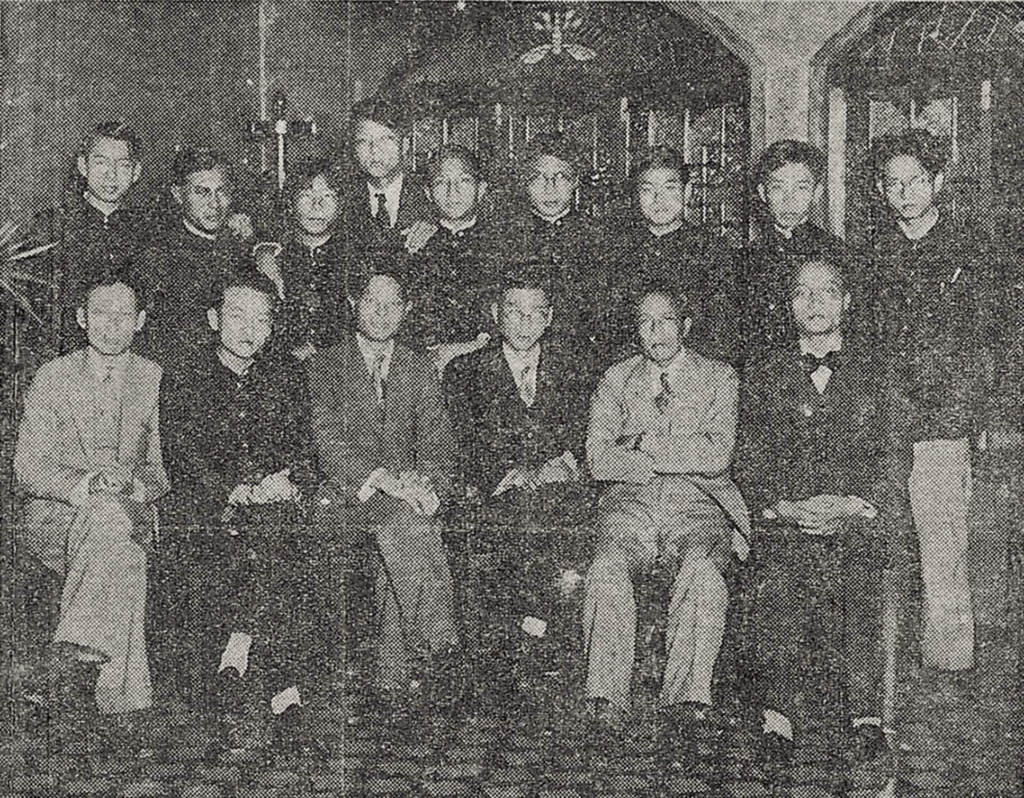

除了臺灣,這間租屋處也有朝鮮半島藝術家出沒。翻閱1936年《東京美術學校校友會會員名簿》,李石樵的朝鮮同學沈亨求(1908–1962)亦曾住在這,讓此處形成多民族藝術家交會的場域。(註7) 也許,他們會用共通的日語分享藝術理念,或是對故鄉社會的看法也說不定。

所以,當1939年李梅樹在東京時,便自然而然的,與李石樵繼續住在本鄉的租屋處,這點體現在李梅樹當時的書信收件地址。到了9月,陳澄波抵達東京,他先是住在女婿蒲添生(1912–1996)的家,之後也跟著與李梅樹和李石樵住在一起,期間偶爾跑去畫塾,或是到公園寫生,日子過得十分忙碌,至於我們故事的主角李梅樹又是如何呢?

松坂屋的女服務生

李梅樹來到東京,是為了參加展覽,以及為了尋找臺灣少見的題材。李梅樹放棄以往臺灣畫家「地方色彩」的作畫策略,與日本藝術家在主題上正面競爭。為此,他所選擇的主題是大都會的摩登女性,而他在8月盛夏的上野松坂屋食堂女服務生身上找到了靈感。

這邊先簡單介紹上野松坂屋,這是日本最早成立的現代化百貨公司之一(比三越稍晚,但創業時間更早),它先後引進制服,設置電梯與電梯小姐,成為日本百貨公司界的先驅,建築內部兼具華麗典雅的裝潢,部分仍被保留到了今日。松坂屋除了有服飾店、食堂等以外,甚至還有畫廊辦展,這部分如今也能看到。

附帶一提,松坂屋和李梅樹的老師岡田三郎助(1869–1939)有一段淵源。岡田三郎助以描繪和服女性的繪畫而聞名,而他本人也收藏了大量的織品、工藝品。1934年,岡田三郎助將他所收藏的百餘件和服送給松坂屋,其中也包含岡田代表作《あやめの衣》中模特兒身穿的「八橋に杜若模様小袖」,迄今仍是松坂屋重要的典藏品。

李梅樹在1939年以上野松坂屋食堂的女服務生為靈感,用了兩週的時間完成《紅衣》,並送往新文展(原帝展)的會場,結果首次參展即入選,為媒體報導。(同註3) 畫中描繪女服務生(當然是另外請模特兒)站在餐桌旁,後方是窗戶與城市的風景。

佔據畫面前景的女服務生,固然是畫面的焦點,李梅樹刻畫出女子優雅的姿態,且不失對人體結構的把控。此類摩登女性的題材伴隨日本現代化,於昭和前期成為展覽會場上常見的繪畫題材。除此之外,我們也應注意畫面遠景窗外的城市天際線:李梅樹或許描繪了面向北邊或西邊的窗戶,描繪當時已然逐漸成形的御徒町一帶的城市景觀(說不定還畫到了戰後才興起的阿美橫町位置)。從建築高度我們可以猜測,畫家或許是從較低的樓層取景,因為昭和前期的上野松坂屋周邊,還沒有像如今這麼多的商業高樓大廈。

實際上,李梅樹以上野松坂屋為題材的策略,實際上是相當大膽的嘗試。這座知名的百貨公司鄰近東京美術學校、帝室博物館、上野東京府美術館等,本身也設有畫廊,可說是許多藝術家熟悉的地點。挑戰審查員熟悉的題材,的確是所謂的「正面對決」。

為此,李梅樹在採訪提到,他在調和窗外風景與室內的關係時,費了很多苦心。剛好從本鄉切通坂町的租屋處到松坂屋步行距離不遠,李梅樹可以頻繁地往返取材、寫生與打稿,再回到租屋處完成畫作。所以我們可以看到,《紅衣》作品中的結構、造型、空間與配色,都體現了李梅樹精心調配的結果。畫面景深表現穩當,形色組合協調,深具現代感,表現出畫家已然成熟的作畫技巧與品味。

結語

在東京半年左右,李梅樹自然不只畫了一幅作品,他還準備了另一幅構圖概念與《紅衣》殊途同歸的《溫室》,參加臺灣的總督府美術展覽會,題材同樣是都會摩登女性,加上玻璃窗背景的組合。有文章認為,《溫室》可能取材自東京新宿御苑的大溫室。(註8) 不同於《紅衣》,《溫室》中的女性是打扮時髦,前去溫室參觀熱帶花卉的觀光客,而非職業婦人。如今留有一幅此作的草稿,比較草稿與成品,可以看到畫家因應美感需求而大幅調整構圖的過程。

饒富趣味的是,在完成後的作品,我們能看到畫面前排的黃衣女子,手部糊成一塊,手指消失不見,實際上,在府展的圖錄中,手指仍是可以看見的,構圖也略有不同。推測李梅樹在展出過後仍不滿意,又再反覆修改了幾次,只是最後並沒有改完。

結果,李梅樹畢業後睽違數年的東京作畫之旅只持續到1940年,之後太平洋戰爭爆發,李梅樹放棄再次前往的打算,一直到戰後數年,才又有機會造訪。至於切通坂町的住處,根據史料,李石樵至少以往返臺日兩地的方式,住到1943年。如今造訪李梅樹、李石樵與陳澄波等人當年共同生活的租屋處,附近仍以平房民宅為主,只可惜不太可能是戰前的建築了。

想像一下吧,三位相知相惜的臺灣藝術家來到大城市,一起窩在二樓的小畫室內,時而暢談藝術與社會,時而靜默埋首於畫布上。東京本鄉區湯島切通坂町三九,就像是這幾位臺灣藝術家在遠離故鄉的大城市裡的小據點,以此為中心,候鳥們穿梭在城市各處,尋求名為藝術的精神食糧。

延伸閱讀|【對話下的Taiwan Art】陳慶瀾是誰?重建一位「非虛構」福建籍書畫家的創作與生命

註釋

註1 詹凱琦,《現代美術建設新鄉里:日治時期李梅樹美術活動及人物畫研究》(臺北:國立臺灣大學藝術史研究所碩士論文,2013),頁28。

註2 〈臺湾出身画家の集ひ〉,《臺灣新民報》,1934.10.26。轉引自吉田千鶴子,《近代東アジア美術留學生の研究》(東京:ゆまに書房,2009),頁117。

註3 〈天晴れ李梅樹君文展洋畫に初入選〉,《臺灣新民報》,1939.10.13(版2)。

註4 詹凱琦,《現代美術建設新鄉里:日治時期李梅樹美術活動及人物畫研究》,頁124。

註5 李梅樹主講,〈第11次「臺灣研究研討會」紀錄:台灣美術的演變〉,《臺灣風物》31:4(1981–12),頁117–132;四弦社,《錦心流全国水号宿所案内》(東京:同編者,1922),頁10;大谷荒太郎,《現代琵琶名人錄》(東京:登文閣,1922),頁166。

註6 李石樵,〈酸甜苦辣〉,《臺北文物》3;4(1955.03),頁88。

註7 東京美術學校校友會,《東京美術學校校友會會員名簿》(東京:同編者,1936),頁60。

註8 劉錡豫,〈李梅樹,〈溫室〉〉。(瀏覽日期:2023.11.29)。