「日本語是九十五分 台灣語 七十五分 北京語 零分」

這是「吾之道:何德來回顧展」策展人廖春鈴在7月7日開幕式時所引用,由藝術家本人所創作的和歌。這雖然看起來像是個自嘲,不過卻深切地道出了何德來這些養成於日治時期的創作者,面對自身與戰後台灣文化斷裂時的惆悵心情。廖春鈴援用這段和歌卻也順勢恰巧表現出,當代以華、英文為主要展呈邏輯的台北市立美術館(以下簡稱北美館),處理這檔展覽時必須面對的諸多挑戰。

首先,戰後幾乎定居日本的何德來,雖仍心繫故土,但各種文化養成已具備高度的「日本性」,各種跨語言的翻譯情境成了策展的重要課題。再者,他拒絕日治時期官展美學的態度,幾乎讓我們難以用過去一以貫之的框架來解讀他的創作,不過卻也讓我們看到這位藝術家迥異於同時期視覺藝術創作者的獨特個性。拒絕被歸納在任何流派,是他創作的重要初衷與核心概念。

提起日治台灣的洋畫發展,我們或許會有一個既定印象,即是在官展(如台展、府展與日本中央畫壇的帝展)的品味影響下,某種具有「地方色」主題、並且結合些許印象派或野獸派風格創作手法的作品;官展更是當時藝術家發表作品與成名的重要途徑之一。不過在日治時期的藝術家當中,並非所有人都依循著這途徑,經營自己的創作事業。除了參與春陽會的洪瑞麟與二科會的劉啟祥外,作為新構造社重要成員的何德來,不只表現出遠離帝展(或文展)的態度,連在日本本土以在野姿態創作的洪瑞麟與劉啟祥,都曾參與過的地方性台展,又或者戰後中華民國主導的省展其實也有向他提出邀約,但何德來都選擇保持距離。堅持在忠於自我的唯心想像中,創建自己的藝術風景。

延伸閱讀|走向世界:北美館響應文協百年,再現日治時期經典畫作

本次展覽共分八個子題,分別為:「東美」、「新竹」、「新構造社」、「母.妻」、「目黑.家」、「宇宙.探源」、「筆.墨」、「速寫.風景」,由廖春鈴和林宣君共同策展。展名取自何德來於1974年出版的一本以100多首和歌構成的自傳《我的路》(私の道),該和歌集結束於一首「今日終了 毫不後悔 明天的日子 也要繼續走下去 吾之道」。恰巧表現出何德來在創作路上,不只在美學上不願意向官方和主流熱潮妥協,甚至還拒絕商業利益,對於創作自由的信念,以及藝術純淨的本質。

何德來台日越境的生命經驗

何德來於1904年出生於當時的新竹州的苗栗淡文湖,為苗栗地方的佃農之子,後來被同為何姓、生活較富裕的親戚家庭收為養子,而被改名何鏡章。也是這遠離原生家庭的經驗,後來深深地影響了這位藝術家的人生觀。不過在養父母家庭栽培下的何德來,其實也受到十分良好的教育,並被安排在1912年前往日本成為小留學生。原本就讀東京千代田區的錦華小學校,但在這時遭遇霸凌,還轉了一次學到了山吹小學校,也是在此的就學期間,美術課表現優異受到老師讚揚,讓他開始對繪畫感興趣,自此走上藝術創作之路。

1918年,這位藝術家返台入學台中一中,改為原名何德來,一方面延續對藝術的興趣之外,也或許是過去遭到霸凌不好的經驗,他還勤練身體,參與各種運動活動,希望自己可以變得更強大。後續的升學之路的討論中,原本養父母希望他學醫,但在堅持之下,他依舊得到了留學日本東京美術學校的機會,他在1927年成為新竹地區赴日習畫第一人,與楊三郎、陳植棋與陳澄波等人同為台灣第一代洋畫家,之後於1929年一同組建赤島社。

何德來曾在〈成長於東京的我〉(1958)一文中提到,在東京的時候,他也曾經嚮往所謂的帝展,但想到創作要被某些自己不熟悉的人評斷,便感到一陣寂寥,因此決心走自己的路,既不參與官展,也不販售作品。(註1)不過何德來卻積極地參與各種在野與非官方的美術團體。1932年東美畢業回台後,也與李澤藩在新竹為了推廣地方創作而組建了新竹美術研究會。

之後受到日本發動戰爭的情勢影響,阻斷了他與台灣美術界的連動。1947年起,他以日本在野美術團體「新構造社」會員身分,穩定持續地開展其繪畫生涯,除了1956年曾回台舉辦個展外,直到他1986年過世,都未再踏上故土。所幸後來在相關人士如長期支持何德來藝術事業的姪子藤田騰鯨(何騰鯨)的奔走,再加上秀子因為希望他的作品可以不散佚,最終得以十分可觀且完整的數量與狀態回歸台灣並入藏北美館,因而成為此次展覽的重要骨幹。

除了重新審視館藏品外,策展團隊同時整合館藏與家屬手上長久以來一直無機會曝光的書法、水彩、素描,以及筆記、手稿、照片等文獻檔案,以更寬廣的創作脈絡,探究何德來藝術實踐的多樣形態及其交互關係。

記憶中的台灣母親.真實的日本髮妻

如前段所述,何德來的養子身份,與他後來幾乎與故鄉台灣疏遠的關係其實也默默地揭示在他的許多畫作當中,特別是某些台灣風景與母親的主題作品。舉例來說,他發表於1929年的《台灣的夕陽》,題名中提到台灣,但由於他並不積極涉入日治時代地方色的創作風潮,畫面上彷彿在燃燒的樹木化成了抽象的線條,配合黃昏夕陽的紅色背景。事實上這幅作品並沒有透露任何可立即辨識為台灣的視覺符號,基本上可通用至各個地方。因此對何德來而言,台灣這個對他來說既熟悉卻又遙遠的存在,被化約成了某種通相式的自然風景,而非細節性與即物性的。(註2)

除此之外,何德來以母親為主題的創作也明確地出現這類表現方法,以1958年的《吾之生》為例,他描繪了台灣民居中一位母親抱著嬰孩的畫面,對照著窗外冷峻嚴寒的冷調風景,屋內則是暖色調的溫情氣氛。這應是藝術家藉以懷想自我生命起始時「記憶」與幻想建構出的畫面,與《台灣的夕陽》相同,都是何德來透過某種心象風景的建構,懷想故鄉台灣以及那位雖然親生卻註定被迫陌生的生母。(註3)廖春鈴推測,何德來畫這幅畫時,剛好他接下主持新構造社的重責大任,對他來說,這是參與此團體與創作生涯的一個重要肯定,因此讓他有這透過描繪母親,來重新追溯自我生命起始的創作動機。

不過相較於何德來作品中「記憶中的台灣母親」,他描繪度過大半輩子的他鄉日本,卻處處充滿著生活感的靜物畫與日常風景。而這也與他和日本岳家的互動與有著密切關係。何德來與岳父木邑鎌二郎一家相識於東京大地震當中,他們在災難中相互幫忙,震災後仍受到木邑家的協助,也因此結識秀子,爾後兩人成婚。何德來與秀子和岳家的互動十分良好,也十分感激木邑家給予自己這位遊子在異鄉猶如原生家庭般的溫暖,也因此在秀子年老病重之時,他幾乎是親力親為地照顧,如展覽特地就設計一個區塊,展出的《御茶之水的夜景》、《風景(御茶之水)》、《病窗秋雨》與《病窗外的積雪》,就畫出了妻子病窗外風景的時間更迭變化,對比之下更能凸顯滄海桑田的惆悵感。

由此可見,透過寫實風景、情感投射與生命經驗的描述,何德來描繪出的日本風景與東京髮妻,相較於前述的台灣心象風景與記憶中的母親,都清楚揭示出藝術家台日越境下的生命經驗,對其創作的深遠影響。而對照日治時期地方色的創作風氣,何德來並沒有因為自己的台灣出身,就刻意描繪過去許多「灣製畫」中常見的台灣符號博取關注,而是忠實地描繪眼前所見與內心風景,也因此成就出台灣與日本的主題畫作中,這記憶與真實相對的有趣視覺情境。

文字畫與自我反思的象徵式描繪

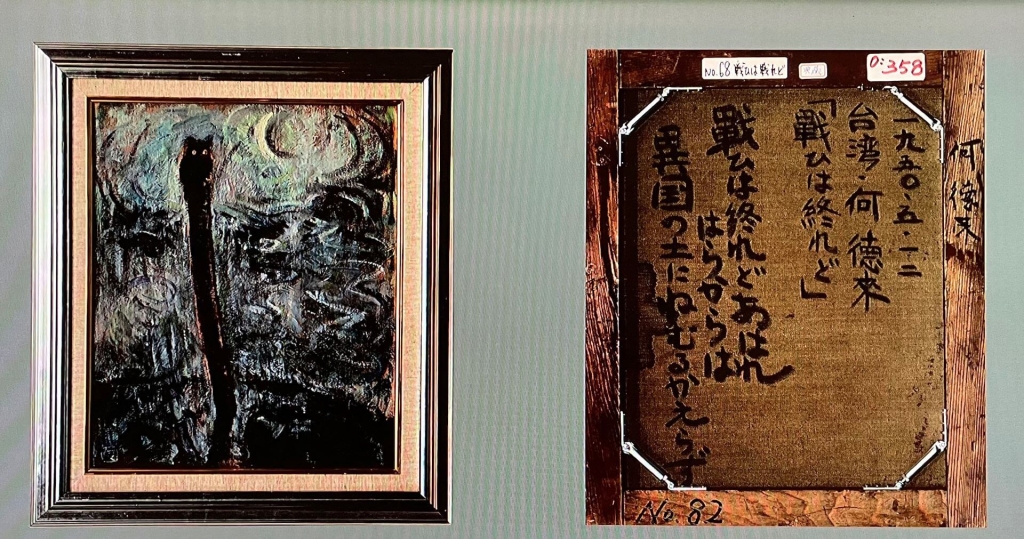

1940年代,何德來的身體狀況每況愈下,再加上席捲全球的戰爭,讓他對自我與人類的生命狀態作出反思。林宣君於導覽時表示,《惡夢》畫面上的小刀是因為戰爭吃緊,藝術家隨時可能需要被徵兵到戰場時,友人所送的紀念物。雖然寫著祝福武運長久的話語,卻埋藏著他對無情戰火的恐懼,另一件《終戰》同樣使用象徵式的手法,以無名將士的墓碑配上頂端的貓頭鷹,表現出對二戰的反思,在同世代的藝術家中,幾乎少有類似的議題表現,也表現出戰後台日兩地不同的政治狀態與文化語境。

除此之外,於2012年北美館進行《終戰》一作的修復時,發現畫布背後藏有一首和歌,寫道:「戰爭雖停熄 可憐的同胞 卻永眠於異國的土地不回來」。透過該註記的啟發,策展團隊也全面性地打開所有作品畫框,比對畫作背後的文字、藝術家的書法、詩集與日記中的詩歌作品,更加確認了何德來詩與畫之間密切的聯繫。對他來說,詩與畫的創作並不是分開的兩種創作領域,而是彼此觸發、相互交織的參照關係。

何德來的文字畫被認為是最難定義的系列作品,因為同期的日治台灣藝術家們,基本上幾乎少有類似的創作表現,而根據研究者饒祖賢的說法,首先他有創作和歌的經驗,也有一本自傳性質濃厚的和歌集:《我的路》(私の道),其次在日本書道的發展中,這類圖像與文字的結合自遠古時代就有相關例子,之後西方美術觀點漸漸影響書道,將文字視為抽象符號並發展成圖像性美學的做法慢慢成形,也在意其在平面畫布上的表現,何德來相信是將這份理念,透過洋畫媒材表現的佼佼者。

當「地方色」、「印象派或野獸派繪畫風格的再現」與「官展美學」等論述方法漸漸成為理解日治時期繪畫的主流想像時,本文認為何德來回顧展出現在一個不錯的時機點,讓觀者認識一位完全無法用既有論述方法定義的日治台灣藝術家,不論是與台灣本土視角完全迥異的台日越境經驗、拒絕被任何流派定義的創作初衷、戰爭與人文議題的反思以及詩文與日本傳統邦樂的跨域創作,這份特有的經驗,也讓近期許多關注焦點在當代藝術的策展,如北美館2022年的「在夾縫中行走」以及2020年的「秘密南方:典藏作品中的冷戰視角及全球南方」都有何德來的作品選件,未來他的創作能在台灣藝術界有何種化學變化,也令人十分期待。

延伸閱讀|當代策展中的日治台灣在野美術:高美館「南方作為相遇之所」與北美館「在夾縫中行走」

吾之道:何德來回顧展

展期|2023.07.08-10.22(周一休館)

地點|台北市立美術館

註釋

註1 何德來著、陳千武譯。〈成長於東京的我〉。《我的路:何德來詩集》,台北:國立歷史博物館,2001,頁164-165。

註2 王淑津。〈異鄉與故鄉的對話:論何德來的繪畫藝術〉。《異鄉與故鄉的對話:旅日台灣前輩畫家合德來畫集》,台北:國立歷史博物館,2001,頁21-31。

註3 同註2。

陳飛豪( 122篇 )追蹤作者

陳飛豪( 122篇 )追蹤作者陳飛豪,生於1985 年。文字寫作上期冀將台灣史與本土想像融入藝術品的詮釋。