光門

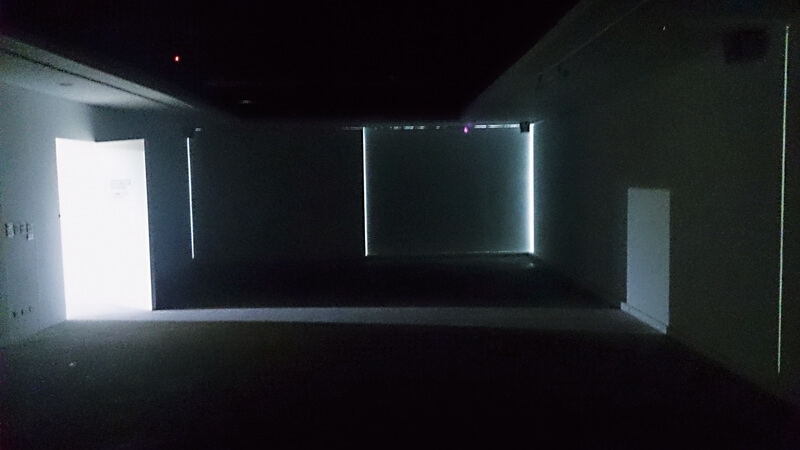

2月6日是林人中「邂逅計畫」的最後一天,我來到他的展場台北國際藝術村,推門進去,結果發現他不在,裡面空無一人。於是在那裡閒晃,拍了兩、三張照片,畫面是光線從打開的門縫射了進來,並在對面的牆壁上投映出門的輪廓;它猶如一扇光門,在現實上是穿越的不可能。

我不是不知道林人中有提出四項增補活動,但漏看他這天不現身的展訊,標題叫做「無人在場—『一個人的展覽』」,其他三項分別是:一,「特別來賓」,在場見到的不是觀眾期待中的林人中本人,而是被他受邀而來的藝術家;二,林人中強調「邂逅計畫」不做拍攝紀錄,但有個例外,1月31日下午1到3點之間,他跟加拿大藝廊katzman Contemporary舉辦的展覽「時延—對話」(Duration & Dialogue)合作,將現場演出的畫面即時連線到該藝廊,並題稱為「第三者在場—『兩個人的展覽與多倫多的凝視』」;三,「眾人的在場—『很多人的展覽』」,2月5日不限觀眾入場人數,連續六小時可隨意進出,但在展場裡彼此不能進行交談。

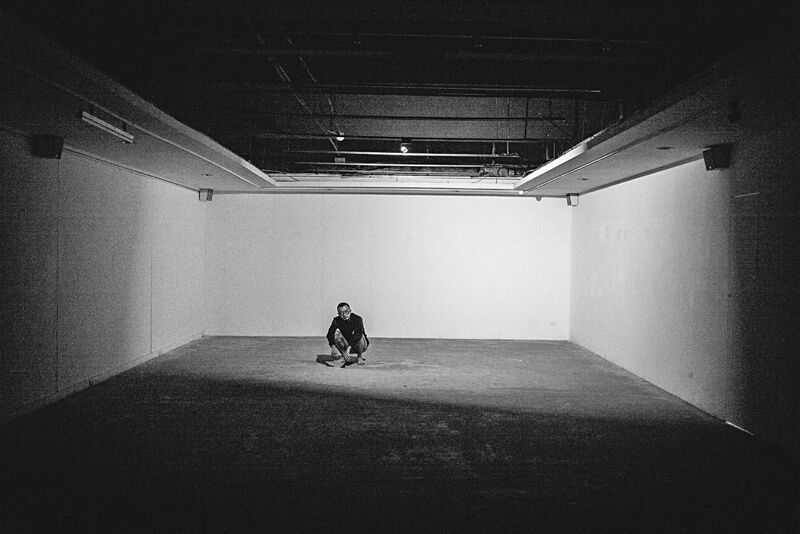

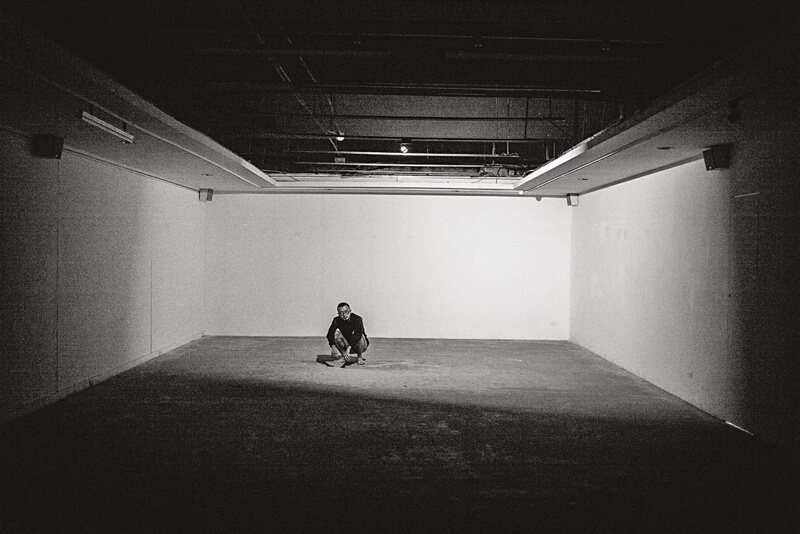

「邂逅計畫—兩個人的展覽」。(台北國際藝術村提供,攝影/陳又維)

DM不是講好嗎,是藝術家,也就是作者,跟一位觀者的兩人互動,怎會衍生這四種邂逅的變體?林人中這樣解釋:

做為一個活的展覽(live exhibition),它的持續變形、生長與繁衍,同時是作品的一部分。我幻想並渴望幾種變態,它持續推移著定義的邊界,產生更多不穩定性與表演性。

使展覽過程有如生命般的活性,這可理解,但何不安排更多的變體,譬如每日一變,十足是活生生的生命現實,體驗不斷。但話說回來,無論內容怎麼變,始終不變的就是邂逅這件事,一個被設定好的活動框架;那麼,這四種變體便不能被理解為活動的點妝,為了豐富表演內容而增添的。相反地,這些是對邂逅的演繹,或接續他所說的,企圖探測它在事件上的思想邊界。

陌生者

是什麼邊界?在「特別來賓」那裡,有一個隱約的企圖:拉出陌生者的邊界。說來弔詭,邂逅是指互不相識者的相遇,無約定的不期而遇,但「邂逅計畫」不是這樣,因為觀展是有動機的感知活動,根本談不上是跟藝術家的真正邂逅。那麼,「特別來賓」打破觀眾對作者的期遇,找回邂逅的真義?恐不盡然,理由是展覽正是一種知識體制:只要是展覽,那個空間就預設有一位作者的存在。即使觀眾知道自己碰到的不是林人中,而是別人,也會認定人是他請來的;此時他成了幕後的規畫者,如同「眾人的在場」,一群觀眾在展場裡被禁止交談,此時,他是眾人在場的規則制定者或組職者,這些身分都等同於作者,在當代藝術創作思想下的各種化身。

在「邂逅計畫」的整體規制上,對陌生者的訴求展現為一種症狀,是企圖把彼此拋入不識者的不可能。在美學體系普遍馴化感知的時代裡,不識者似乎成了純真的擔保,包括人際上的邂逅,以下是林人中的描述:

這件表演計畫邀請你走入展場,與藝術家相遇。觀眾將與藝術家合作完成這件創作。你們相遇的一瞬間,將決定接下來發生的事物。你們可能聽一首歌、走一段路、親吻擁抱或者什麼都不做。一次僅能有一名觀看者入場,做為他們的,兩個人的展覽/表演現場。

「邂逅計畫—兩個人的展覽」展覽現場。(攝影/陳泰松)

能跟藝術家無罣礙的互動大有人在,包括動作是經過盤算,揣摩彼此心意的入戲,融入屬於兩人的偶發情境,甚至能達到真切的體驗而不造作。這種真確性是「邂逅計畫」致力引發的事:甩開藝術空間的美學規訓,人被此規訓內化、儀式化的行為,也就是說,穿越藝術體制對人的感知規訓。然而,這不正也說明了一件事:是這個體制的存在才使得穿越得以被理解。一方面,產生論述的體制既是權力單位,也是給予意義並給予保證的符號體系,如同「邂逅計畫」的空間所在,藝術機構也不例外。另一方面,作品意義不是只能依附在體制內,接受盤點,反而在穿越體制的過程當中所形成的意義才是激發人心的,逼得體制總是事後給予追認。

體制/內化

凡是在體制內的藝術是無望?這不是我想說的,正如穿越體制有時淪為無著、天真自溺的動作。關鍵在於藝術張力,以及這股張力是針對什麼而發的,想要把人帶到哪裡的驅力,譬如張乾琦的影像與報導計畫《脫北者》(2012),行動是混入北韓脫北者,從中韓邊界開始一趟危機四伏的逃亡;穿越中國,越境寮國到泰國,脫北者在此被遣送南韓,張乾琦則從泰國折返,獨自偷渡返回中國。「邂逅計畫」是發生在體制空間內,但這個空間對它來說,不是用來擔保意義,而是讓現實生活中難以發生的事成為可能。換句話,讓不可能的現實變得可能,就是體制能給予的基進價值。這是實驗室的價值,高夫曼(E.Goffman)的框架理論可派上用場,在藝術框架內擔保想做的事以合法性,例如說,發明人際互動的各種模式,在特定的時間或地點,加劇體驗強度與探索的自由度。畢竟是體制或其代表的儀式空間授予藝術合法性,設想將「邂逅計畫」所發生的事搬到戶外的日常空間與人互動,那會怎樣?不是掉入張力頓失的無理或無趣,不然便是引發他人困擾,產生動機不明的威脅感,除非你夠幽默,也夠時間去動用你的文化資本,理解其中可能的原委或自行發想。

「開房間」計畫《沒有人會受傷》。(河床劇團提供)

人際互動是遍在的,隨時發生在日常生活中,而藝術框架的意義在於使它得到美學保證,豐富它對其他事件的可能隱喻。針對這個保證,塞格(Tino Sehgal)的行為藝術(Performance)─ 也就是他說的「情境建構」(constructed situation)─ 值得一提,揭示了藝術企圖在體制與生活現實之間互跨的美學症狀:在展場裡,受邀的演出者像暗樁,沒表定時間,隨機發生(如2013年在「威尼斯雙年展」的演出,結合哼唱、B-Box與身體運動),或以一種不經意的方式跟觀眾對話,並強調不做錄像紀錄。就場域的社會性來說,塞格試圖在體制內穿越體制當然是不可能,卻是充滿意義的,就像林人中在「邂逅計畫」給觀眾以多樣性的豐富感受。

感受,有它的時空與物質條件,從來就不是純粹事件,即使是無緣由的發生,「邂逅計畫」也應這樣來看。首先,人際互動的體驗在此被導入彼此的內在,因為事件僅屬當事人,也是每個不同的案例,成了一種內在化的表現。這是透過體制來維繫的內化,讓人想到郭文泰自2011年起的劇場「開房間」系列,同樣是觀眾與演員一對一,但不同的是,「邂逅計畫」不僅是作者親自演出,而且沒有劇場佈景:沒有表現主義傾向的空間佈置,沒有超現實主義般的劇場敘事。相對於「開房間」著力於佈景氛圍,儼然是心理式的,想把觀眾的心神帶入意識深度,「邂逅計畫」毋寧是質樸無飾的場所,林人中所謂的「裸空間」,以便逼顯彼此在肢體行為上的身心感應,但在內涵上無特定指向,有時近乎動物性的探測與揣摩,也有可能是心靈領悟;總之,它是開放性的語言施行(performatif),展演的是各種可能性質的張力平面。

大他者/靈光

這是體制內的互動,也是屬於身體、場所與人際構成的平面,很自然會讓人想到大他者(Other)做為體制的那種威力,在那裡構成意指與相關的價值設定,「第三者在場」便是大他者以媒體形式的現身:網路在觀看你(我們),加拿大藝廊的即時連線是它的寓意。於是,繼先前談到「特別來賓」的陌生者與「眾人的在場」的共同體,「第三者在場」在此拉出了「邂逅計畫」的第三個邊界,也可說是回應了林人中對自己的提問:看與被看、表演與不表演、私密與公開性之間的邊界。

回到「眾人的在場」,陌生者被集結起來,形成互為陌生的共同體。這是靜默的、陌生者交會的共同體,其隨機互動是不明確的群舞或者不舞,在此當中,人像是單子,經由串聯而成,是網絡化、人群隨機團塊化的Performance。換句話,「第三者在場」表徵了它是大他者操作這個Performance的機制。在此,藝術家不僅是跟觀眾共同演出的作者,也是遊戲規則的制定者;這是自我立法,但自我正是這個法的執行者,是執行自我規定的人,而這個法,猶如自我化身的大他者,一個魅影,縈繞在自我身上,等同於大他者化身的自我,是人跟機構彼此幻化的幽靈,「第三者在場」便是它的外化,具現為一個實質的、有外部現實基礎的運作機制。那麼,「邂逅計畫」的邂逅底蘊是什麼呢?

「開房間」計畫《六呎之下.十呎之上》。(河床劇團提供)

當然不會因此變成熟人,因為在此框架內,我們都會只是個陌生人,即使那是鄰人的另一種代稱。彼此最好保持陌生,才有能動的邂逅之可能,況且不會熟透彼此存有這件事,除非我們能以逝者身分、死軀的非存有來相遇。因此,沒必要裝熟,汲汲營取社交私利的假相遇。牛俊強名為「交會的神祕之光」的個展(2013),副標「即使她們從未相見」,以攝影、錄像與文字敘述來虛構彼此的相識,有如鏡映的倒錯,映照出我們這個世界是屬於陌生者的,而「邂逅計畫」則可說是以面對面的交遇來見證:這個交遇,是陌生者的見證,如同它是反身地見證了陌生者自身。

林人中近年來投注Performance的力道與國際串連,可補入姚瑞中的著作《台灣行為藝術檔案1978-2004》所提供的在地脈絡,瓊斯(Amelia Jones)在1998年出書的著作《身體藝術:拿主體表演》(Body Art: Performing the Subject,註1)則有助於拓展主體施行性的理論課題。施耐德(Rebecca Schneider)在〈獨演〉(Solo Solo Solo)這篇評論提到結合觀者與創作者的Performance往往是在既定脈絡下獨特事件的演出,而這個演出的創作行為變成了「靈光的物件自身」(註2),讓我想到自己錯失與林人中的邂逅,以為能跟他面晤而成了失晤。

這是作者已去,他的「無人在場」,為「邂逅計畫」劃出第四道邊界,辯證了其所謂的「一個人的展覽」:主格我(I),既是觀者入場的「我到來」,也是藝術家出場的「我離去」。若說這場來去也孕育靈光,藝術空間仍脫離不了干係,但這個空間做為大他者的必然在場則是林人中賦予的時空衍異,觀者必須如藝術家那樣離開此處,前述提到的光門,似乎暗示著他的出口:雖然無能以有形之軀給予穿越,但對面的門必然是。

註1 Jones Amelia, Body Art: Performing the Subject, University of Minnesota Press, 1988.

註2 After Criticism New Responses to Art and Performance, edited by Gavin Butt, Blackwell Publishing Ltd, 2005, p.33.

陳泰松( 6篇 )追蹤作者

陳泰松( 6篇 )追蹤作者法國第八大學造型藝術系學士,法國高等社會科學研究院肆業。現任中原大學商設系、國立台北藝術大學藝研所、國立台北教育大學藝術教育學系、實踐大學媒傳系兼任講師,「台灣前衛文件展推行委員會」委員,及2008年台新銀行文化藝術基金會觀察團委召集人。專長為攝影史及理論、西方當代藝術史,以及美學藝術評論。