本章綜觀宮崎駿經歷的事實,探究宮崎最初以動畫為志向的原點究竟為何。

若要從結論來說,交織著「拯救身為他者的孩子」和「拯救宮崎本身內在的孩子」的地方,就是宮崎的原點,也就是形塑出「漫畫電影的志向」(高畑勳)的地方。

我是這麼想的。

和動畫的邂逅

宮崎駿,一九四一年一月五日,出生在東京都。家裡四個兄弟(長兄新、三弟裕、四弟至朗)中排行第二(以下有關經歷的事實,都是以《出發點》、《折返點》中收錄的「年表」為基礎,並參考宮崎本身的文章、對談、訪問中的發言,以及大泉實成於二〇〇二年所著的人物評論傳記《宮崎駿的原點》等書。事實誤認的責任全部由我自身承擔)。

「駿」這個名字據說是他父親取自當時知名的軍人「多田駿」中將的名字。

宮崎駿出生的時候,全家住在墨田區本所石原町的長屋中。祖父富次郎所經營的小工廠位於墨田區的龜澤。宮崎出生的時候,祖父早就已經過世了,小工廠由宮崎的父親和叔父兩人繼承經營。後來長輩兩人將工廠遷移到櫪木縣鹿沼市,成立「宮崎飛機製作所」。宮崎三歲的時候,為了逃避戰火,全家疏散到櫪木縣宇都宮市。

日本即將戰敗的一九四五年七月,避難地的宇都宮遭遇了大規模的空襲。宮崎的父親揹著他,全家逃到了東武鐵路公司的堤防上。當時才四歲半的宮崎,從堤防上看到了宇都宮市陷入火海。整個夜晚像是正午時刻這麼亮,燒夷彈像是火雨一樣的從被雲覆蓋的天空掉下來。

那個景象對宮崎駿來說,是對於戰爭非常強烈的「形成期經驗」。

後來他們移居到父親位於鹿沼市的別墅,二戰結束後就一直住在那裏。

根據其他兄弟的證詞,宮崎過去是個沈靜、內向、不起眼的孩子,不擅長運動,畫畫倒是很厲害。小學時期是個漫畫少年,喜歡手塚治虫和杉浦茂(尤其喜愛手塚的作品《太平洋X點》)。他是福島鐵次的繪本《沙漠的魔王》的超級畫迷,這部作品也影響了《風之谷》的世界觀。

小學三年級時,雖然他也看迪士尼和佛萊雪製作的漫畫電影,但這個時候他對於成為漫畫家或動畫師還沒有憧憬。

一九五〇年,宮崎小學四年級的時候,他們家買下了一間在杉並區永福的獨棟建築,回到了東京。

他被編入杉並區立大宮小學,沒多久後就爆發了韓戰。自幼就喜歡描繪飛機的宮崎,這份熱情因為韓戰而更加升高了。討厭戰爭暴力的同時,卻也不知不覺地被它吸引了。宮崎這種註定矛盾的欲望就在此發生(五年級時他又再被編入新成立的永福小學)。

一九五六年,他從杉並區的大宮中學畢業,進入了都立豐多摩高中。次時,萌生了想要成為漫畫家的心情。但高中時代他非常的抑鬱,起因是他不明白為什麼非得一定要念書不可呢?雖這麼想但也沒辦法如願地畫漫畫,也沒有變成不良少年的那種反抗意識,於是就只好過著「都在睡覺」的空白日子。

就在此時,一個轉機到來了。

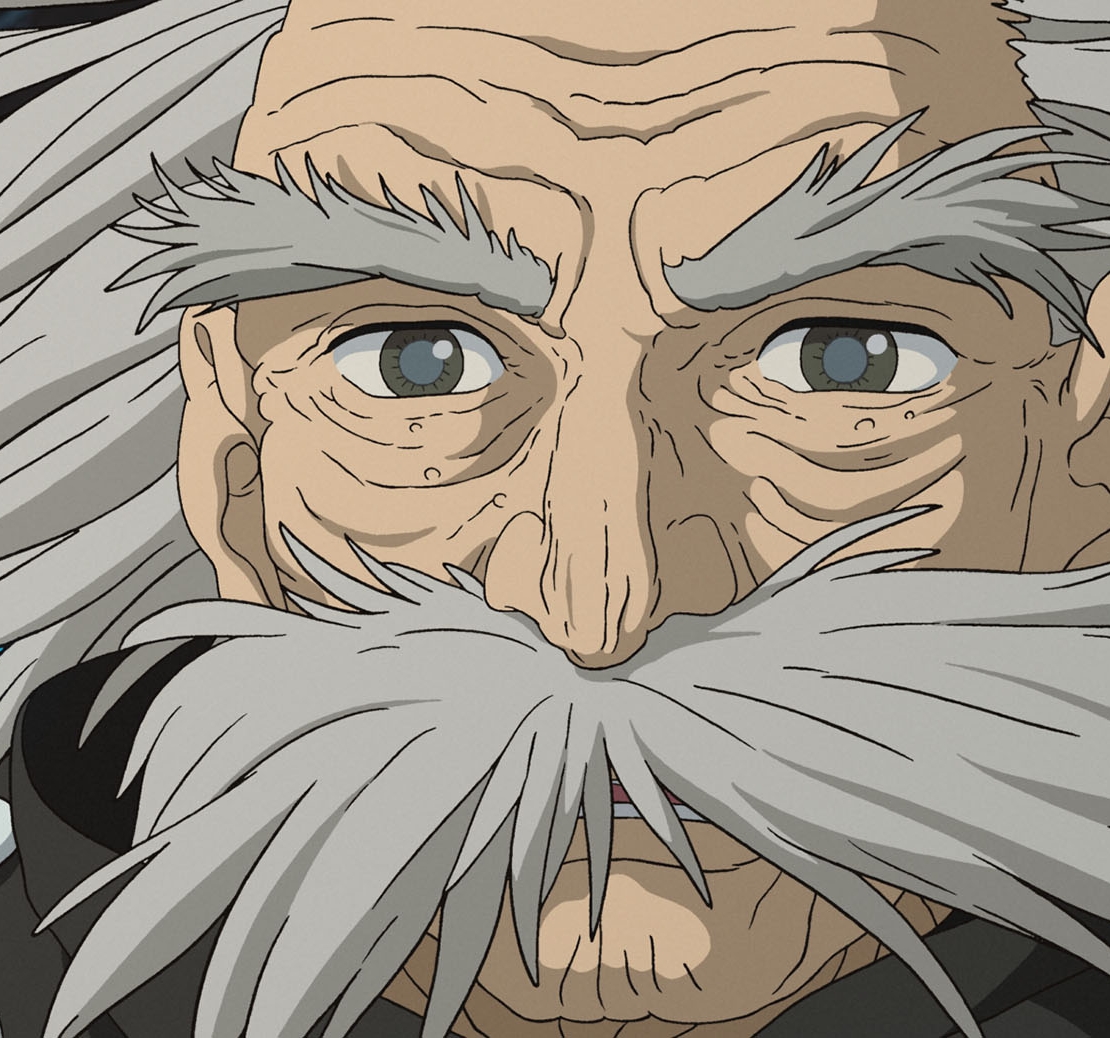

高中三年級時,他看了由東映動畫製作的日本最早的彩色長篇動畫《白蛇傳》(藪下泰司,一九五八年),受到了決定性的影響。宮崎在許多年後,不斷地敘述了好多次當時的印象。

一九五九年,他進入了學習院大學政治經濟學系,主修的專攻領域為日本產業論。雖然想念美術相關的大學,但是遭到父親的反對,逼不得已,便決定將大學時期作為畫漫畫的修練期。因為大學裡沒有漫畫研究社,就加入了看起來似乎距離漫畫最近的兒童文學研究社。雖然這個社團只是社員們用來聯誼聚會的組織,但看得出來這個時候他似乎重新認識到兒童文學的旨趣,也自然地孕育了多年後宮崎「為孩子們而做的電影」的精神。

當時日本的學生全都必須研讀教養類的書籍,是一種強迫接受的觀念。宮崎也不例外。他覺得讀書很無趣,特別是文學類的書最為痛苦,不管是怎樣暢銷的書也讀不下去。唯獨讓他覺得有趣的就是兒童文學。這是為什麼呢?因為兒童文學是「可以重來的故事」。他說:「這個世界雖然很糟,但也有活下去的價值」。至少,宮崎接受了兒童文學的洗禮。

和兒童文學邂逅後的所學,成了宮崎思考所有事物的基礎。

他中學時代的美術老師伊藤文雄先生,辭掉學校工作之後一邊在托兒所工作,一邊開設小型的畫室。大學時代的宮崎,去了佐藤老師的畫室,在那裡鍛鍊畫技。於是佐藤老師成了他生涯中的恩人(也是他婚禮上的媒人)。當時他會將畫好的漫畫拿去出版租用漫畫的出版社投稿,這個時候他苦於不知如何擺脫手塚治虫的影響,作品以大長篇居多。

他曾說過,原本對於一九六〇年反安保抗爭採取旁觀、批判的態度,內心反倒是有點「傾右」的,但是看到《Asahi Graph》的照片(據說是大雨的示威抗議中,學生正在幫助頭破血流的同伴)之後,就決定參加示威抗議了,但那個時候抗爭運動熱潮已退,讓人感覺有一種不曉得是哪裡不對勁、孤僻的「慢半拍青年」的感覺。

一九六三年(二十二歲),宮崎在大學畢業後選擇進入東映動畫股份公司工作,成為一名動畫師。

第一個參與製作的動畫是《汪汪忠臣藏》,之後也負責了電視卡通的《狼少年健》和劇場版《格列佛的宇宙旅行》等動畫作品。

一九六四年(二十三歲)擔任東映動畫工會的書記長。當時的副委員長是高畑勳。透過工會的活動,宮崎與高畑的交情變得更加深厚(工會第一任書記長是大塚康生)。

然而,宮崎還在要成為漫畫家還是動畫師之間搖擺不定。雖然選了動畫師當職業,但做了之後才發現這工作內容真是無趣。不管是製作中的作品或是企劃案,他全都不服氣。他放不下想成為漫畫家的願望,過著不踏實的日子,看到《白蛇傳》時的感動也漸漸淡去。

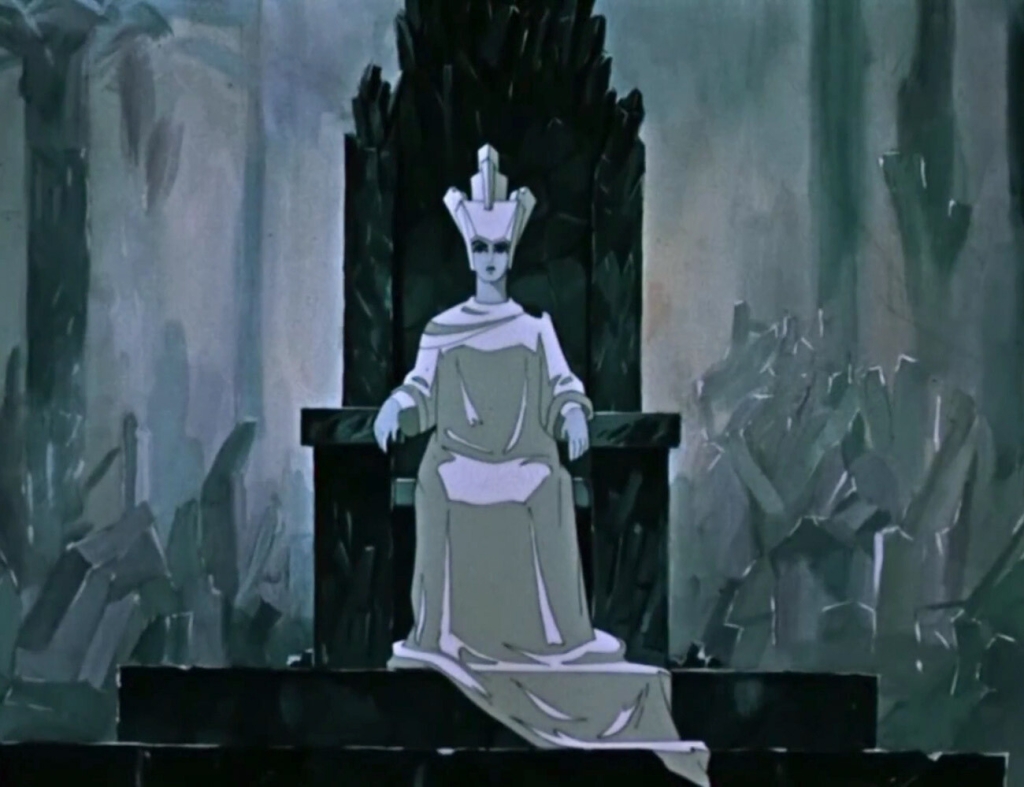

當時,他在工會主辦的電影欣賞會中,看了俄國製的動畫片《雪之女王》(列夫阿塔瑪諾夫(Lev Atamanov)導演,一九五七年)。

他覺得這部作品真是太棒了!獲得了莫大的感動。原來在讓動畫圖片動起來的動畫作業中,可以放入這麼多的愛惜之情啊!「它證明了在描繪一心一意、純粹,質樸而堅毅、貫徹到底的意念時,動畫絲毫不遜色於其他媒體類型的最高傑作,是如此地撼動人心。」。如果能創作出這樣的世界,再也沒有比這個更好的職業了吧。他滿懷感謝,決心總有一天自己也要做出這樣的作品。總有一天,一定要。他有了這樣的覺悟,開始等待機會。

雖然後來宮崎從作品的角度看到了《白蛇傳》和《雪之女王》的不足以及不成熟的部分,但這兩部作品讓年輕時期的宮崎的心,像是被一把叫做動畫的烈火點燃,往後再怎麼搖晃都不會熄滅,持續不斷地在他的胸口熊熊燃燒。

可是,究竟是什麼點燃了年輕的宮崎心中「漫畫電影的志向」呢?

動畫的原點

宮崎說,他做動畫的原點,是「對失落的世界的憧憬」。宮崎最迷漫畫的時期,是在深陷升學考試之苦的中學時代。中學階段看起來自由,但同時也是被強迫、壓抑和鬱悶的時期,因此,想要有一個獨處的世界。為了逃避現實,於是他迷上了漫畫和動畫。升學考試似乎是他不堪回首的記憶。即使步入中年,他還是好多次提到厭惡升學考試至極,唾棄管理教育帶來的壓迫。他甚至對於小學、幼稚園和托兒所是否應該存在,都拋出了質疑。

但除了這些顯而易見的地方之外,似乎還有一些不太好理解的部份。

創作動畫就是在創造「虛構」的世界。「那個世界解放了對僵硬現實感到疲乏的心、消沈的意志、紊亂的情感,讓觀眾的心變得舒暢輕盈,給他們淨化過後的,神清氣爽的心情」。

但同時,動畫中獨特的「現實主義」也是必要的。

宮崎有段時間曾經將「動畫」和「漫畫電影」區分開來。一般來說動畫的世界就是「虛構」的,是空想和逃避現實的產物。但製作漫畫電影是在「虛構」、「謊言」的同時,還必須產出一個和這個現實世界不同的另一個世界。一定要有足以讓人相信「原來也有這樣的世界」的程度。

宮崎最初從《白蛇傳》和《雪之女王》所接收到的,是那份「純粹」和「一心一意」的理念。

高中三年級,正在準備升學考試的宮崎,看過《白蛇傳》』後就愛上了女主角。「我內心深受震撼,步履蹣跚地踩著下雪的街道回家。和她們的真情相比,自己這副德性真是丟臉死了,我蜷在暖被爐裡哭了一整晚。」

反過來說,宮崎(強烈地感覺到)自己作為一個孩子,內心原本曾經有的那份真摯而純粹的生存之道,不曉得遺落在幼年期的何處了。宮崎是從動畫裡的虛構角色學到的。那是存在於人類之上的「人性」。他甚至嚮往到愛上它了。正因如此,才要從動畫中,把可能已經失去的真情找回來。這和一般的論調主張人類一旦長大成人,不論是誰都會喪失幼年時期無暇的純粹,有些微的不同,有著激烈、滿溢的奇妙情懷。

宮崎真正的「出發點」到底在哪裡?

宮崎駿的形成期體驗

宮崎心中,對於炸彈從天而降,把一切全都燒光的這種空襲的絕對被害經驗,直接反轉成了強烈的(過強的)加害者的罪惡感。

宮崎一家人在第二次世界大戰時期家境是很好的。上述提到在櫪木縣的「宮崎飛機」,是前端的軍需產業,他的伯父是老闆,宮崎的父親則是廠長(父親幫助患病的伯父)。他們組裝零式戰機的擋風玻璃,以及夜間戰鬥機月光之翼的機體前端部分。戰爭中期,一千多名工人餓著肚子工作。那絕對不是工廠該有的樣子,連沒有受過訓練的女子臨時工都錄用,未達標準的飛機也照樣生產(因為熟練的技工們都被徵招入伍了)。甚至還塞錢賄賂軍中的檢驗官。特攻隊的青年,應該都是駕著粗劣性能的引擎、漏著油的飛機飛往戰場的吧……

宮崎在戰後,一直對於自己的出生背景,懷有說不上來的罪惡感,也和父親爭辯了很多次。但同時,他又對戰車和戰鬥機鍾情不已,從小學時代開始,戰記之類的東西對他而言有種不可言喻的魅力,完全抗拒不了。

戰時是加害者方的共犯,並且因此得以繼續生存下來,這樣的罪惡感,不用說,就是身為「日本人」的罪惡感。

這個部分,宮崎一直用「蓋子」壓抑著,不想正視它。宮崎在大學的時候,將自己幼年時期的潛意識剖開來,注視著那恐怖的根源,嘗試著對自己做精神分析。

我對他在這個部分的誠實沒有絲毫的懷疑。

但這還是透露一種高材生的氣息。

我不禁覺得,對於在戰爭後倖存下來而感到罪惡感的這個「蓋子」,底下還有別的「蓋子」存在。

例如宮崎在講到以動畫為志向的原點時,曾經有過以下的感覺。

小時候我就是所謂的「乖孩子」。並沒有按照自己的意志過活,而是都順從父母的意見。雖然當時沒有意志,但也正因為沒有意志所以才可怕。(略)直到看了《白蛇傳》,我才恍然大悟,應該要畫孩子們的率真和豁達才對。但父母動不動就踐踏孩子們的率直和豁達。因此,我想做出可以對孩子說「不要被父母吃掉囉」這樣的作品,獻給世人。希望他們能脫離父母獨立。

(《出》,第八十二頁)

「不要被父母吃掉囉」,如何?這不是普通的思維吧。很奇妙的是,在宮崎的心中,自己的幼年時期有一部分被「父母」扼殺了,所以才有這種過剩的被害感受。

這種被害的感受是從哪來的呢?我就算翻遍了宮崎堆積如山的發言,也看不出什麼端倪。他的母親因為脊椎骨瘍而臥病在床,和其他的孩子們相比,我不認為有特別不幸。但殺死宮崎的「父母」到底是誰呢?應該是所有的大人吧!無論如何,宮崎覺得自己曾經被父母(大人)殺害的這種不可思義的被害感,是自小就無法逃避的。

孩子們,不要被這個世界的大人吃掉囉!

於是,他覺得自己一定要做出可以對孩子發出「孩子們,不要被這個世界的大人吃掉囉!」這種訊息的動畫,讓另一個自己,同時也是像朋友一樣的孩子甦醒、復活過來(參考《通往書本之門》中,他對於柏納特(Burnett)《小王子》的評論)。

大泉實成的《宮崎駿的原點》介紹過一個很有名的小故事。

就在日本即將要戰敗的前後,疏散區的宇都宮被空襲時,體驗到戰爭的宮崎曾經回憶過當時的情況。在棉被裡一睜開眼,已經被空襲了。天空被染成像夕陽一樣的粉紅色。全家人一起往外逃。先是逃到防空洞裡,後來又再逃到東武電車的堤防上。那裡也很危險,所以叔叔就回家把卡車(小貨車)開出來。他們開著卡車逃到城鎮外面去。叔叔坐在駕駛座上,媽媽抱著弟弟坐在副駕駛座。父親和哥哥和四歲的宮崎坐在後面的貨台上,穿梭在烈火之中。

在那裡也有其他人在避難,我雖然對那時候的記憶已經有些模糊,但確實有聽到有個女人的聲音說「請讓我們搭車」。我不確定她是看著我,還是我看到她在跟父母親說著什麼,總之就是抱著一個女孩的中年婦女,看起來很面熟,好像是住在附近的人,她跑過來說「請讓我們搭車」,但是車子就這樣開走了。

(引用自《宮崎駿的原點》,〈透過動畫〉)

宮崎自己也說「我對那時候的記憶已經有些模糊」,他也說「我不確定她是看著我,還是我看到她在跟父母親說著什麼」,這記憶可能是假的,也可能是在孩子心中,聽錯了父母說的話而記下來的內容。因為宮崎自己也說過很多次,有關他父親所說的話和一些小故事,都經過各種虛構和竄改。事實上,他的大哥(新)所敘述的關於那一次空襲經驗的記憶,和宮崎的版本就有微妙的差距,說「請讓我們搭車」的聲音不是「女人」而是男人的聲音,而且那個「抱著一個女孩的中年婦女」是「隔壁二戶鄰居的田口的爸爸」。(《宮崎駿的原點》)。

這是好多層現實與虛構、事實與故事的糾結。

倫理與現實的曲折

在面對自己的「原點」時,宮崎的言詞便會顧左右而言他,嘮嘮叨叨言詞閃爍,那應該就是「非面對不可,但不想面對」的下意識抵抗吧。

確實,宮崎動畫裡的孩子們,如果遇到那種狀況通常都是毫不躊躇、不假思索的立刻採取行動幫助他人。

但是,宮崎要傳達的,是希望我們能義無反顧地幫助在戰火或災害中受困的人,變成具有健全、健康的道德心理的人嗎?是要我們變成有道德的孩子嗎?

我認為不是這樣的。

因為,宮崎的「原點」,是那個決定對別人見死不救的悔恨,自己被迫得見死不救的被害意識,也就是道德和現實,有如莫比烏斯環一樣的曲折。

如果不面對這個奇妙的曲折,宮崎駿這個人的思想就會淪為一般的道德說教了。

但那絕對不是那麼虛假的場面話。

如果追溯到被壓抑著的潛意識底層,宮崎內心交錯著難分難解的加害與被害、主動和被動的衝突。

他有聽見「請讓我們搭車」的聲音。宮崎想要伸出援手,就快拉到手了,但卻碰不到。想要對周圍的大人大叫「我們幫助他吧」,但卻因為太害怕而叫不出聲。一次又一次,那個景象隨著戰火的記憶,不停地在夢中反覆。那種沒能救到人,沒能讓他活下來的感覺,對宮崎來說,就是倖存下來後永遠的痛楚。面對「沒能伸出援手」這件事何其痛苦難耐。於是,就在記憶上頭加了「蓋子」。就像洋蔥狀的容器一樣的無數層「蓋子」。從對於升學考試的抑鬱,接著是「好孩子」這層防護罩,再到對父母的反射,最後到了源頭──站在那裡抱著孩子的女性。宮崎從那個被抱在女性胸前的「孩子」,看到了自己。

一個小孩子在那裡。

那是個瘦小、孱弱、無力的孩子。

那是個素昧平生的孩子,卻也是個自己見死不救的孩子,如同宮崎自身,就只是個「孩子」。

他要做的動畫,是要做給「那個孩子」,讓那個孩子這次可以活下來的動畫。他持續在畫的,是讓那個孩子可以從自己體內找到延續生命力量的動畫。

若繼續追問,宮崎是左派還是右派?是人道主義者還是軍事迷?是女性主義者還是蘿莉控?是宅男還是非宅男?

看起來好像都有這麼一點傾向,卻又不都是這樣。

宮崎在講到自己的時候說,「曾經心境傾向左派的我,因為經濟繁榮和社會主義國家的沒落而自動轉向了,可是我並沒有站在毫無理想的現實主義者那一邊。」(《出》,第二四八頁)。

真是微妙又迂迴的答案。既不是「心境上的左派」,也不想變成「沒有理想的現實主義者」。可是他對戰後日本的「經濟繁榮」覺得不對勁,也對「社會主義國家的沒落」有著說不出口的悲傷。

此外,他講到父親的時候是這麼說的:「他是一個會公開講說不想上戰場,而且靠戰爭賺了一大筆的男人。矛盾在他身上和平共存著。我老爸就是一個這樣的男人。」(《出》,第二九四頁)。

這也是很微妙的說詞。因為宮崎本身也是有無數個「矛盾在他身上和平共存的」的人啊!

這麼一來,我們要的,不是去消除宮崎身上和平共存的層層矛盾,而是要持續徹底的面對這些矛盾。

孩子們會一直被犧牲掉的。

現實中,孩子們不論是在戰爭、童工、飢餓、傳染病、虐待、性侵害等各個層面,都一直被犧牲著,今後也會一直被犧牲下去。

面對這樣的現實,宮崎的悲痛和憤怒有如暴烈怒濤。

而且對宮崎而言,「健全」而「普通」地養育孩子,在某種程度實際上就是在將孩子「生吞活剝」。這個世界,就是不斷地在犧牲、踐踏、蹂躪著孩子,日復一日。而那就是宮崎的基本感受,也是他製作動畫電影最根本的初衷。

那也許是近乎妄想和瘋狂的感覺。

然而,如果不是因為有那樣近似妄想和瘋狂的感覺,宮崎動畫是不可能具有如此壓倒性的魅力。

那是對於身為動畫師的宮崎駿來說,捨我其誰的志向(任務)。

想要幫助弱者的欲望,會因為佔有權與愛的扭曲,有時候變成過多的暴力,甚至去奪走他人的生命。到頭來這也許又是努力活下來與被救活的糾結(被動與主動、加害與被害),彼此盤根錯節、累積到要觸擊到自身的「原點」時,終於能將這個惡性循環一刀斬斷的解脫。自己最後究竟是努力存活下來的還是被救活的?是殺人還是被殺的?原本一開始在那裡哭泣的孩子究竟是誰呢?

然後,現下作為一個孩子的我們,觀看從那個「原點」孕育出來的宮崎駿的動畫,又代表了什麼意義呢?

成立吉卜力工作室

宮崎在《卡里奧斯特羅城》問世之後,擔任了《魯邦三世》第一百四十五集和一百五十五集的腳本和導演,並且也負責了電視卡通《名偵探福爾摩斯》的製作。但是電視動畫沒辦法做出他真正期望的作品,這樣的抑鬱情緒愈趨強烈。

一九八二年(四十一歲),《Animage》從二月號開始,開始連載宮崎的《風之谷》漫畫,他同時也擔任《名偵探福爾摩斯》的導演。十一月的時候退出東京電影新社。

一九八三年(四十二歲),電影版《風之谷》的籌備開始了,由高畑擔任製作人,製作團隊是Topcraft工作室(社長為原徹)。當初製作《太陽王子霍爾斯》的團隊經過十五年後再度聚首。那可說是再次點燃了跨刀合作的火焰,不是只有「重來」而已,根本就是「重生」。籌備處設在杉並區的阿佐谷。

就在籌備工作進行得如火如荼的時候(一九八三年九月),宮崎的母親美子敵不過病魔過世了。她從未錯過兒子的電影,總會去電影院觀賞。但等到宮崎想要讓母親看到真正屬於他的「出發點」《風之谷》時,卻沒能如願。他的母親大半生都在和病魔搏鬥,《風之谷》的籌備就是在他失去母親的悲慟中進行的。

一九八四年(四十三歲)三月,《風之谷》上映了。不僅內容大獲好評,票房也獲得了空前的成功。同年四月,他在杉並區成立了「二馬力」個人事務所。

此時,在醞釀下一部作品的構想時,他有一個構想並開始製作,是以福岡縣柳川市作為場景的紀錄片,導演是高畑勳(一九八七年完成,片名為《柳川運河故事》)。

接著,踩著一九八四年《風之谷》在內容和票房雙雙獲得成功的跳板,於《天空之城》的製作期間,德間書店在一九八五年出資成立了吉卜力工作室(地點設在東京都武藏野市吉祥寺)。

天空の城ラピュタ(1986)

風の谷のナウシカ(1984)

吉卜力成立的理由非常簡單,就是因為找不到任何可以容下宮崎駿和高畑勳這兩位天才的地方。被預算和時間綁死的大電視台,不可能做得出他們所追求的那種高層次動畫。他們想做的是那種竭盡全力、毫不保留的作品。那就是吉卜力成立的原動力。

吉卜力耗費大量預算和時間,每部作品都是全神貫注地投入,奉行導演中心主義,致力成就完美作品。基本上,在當時,像吉卜力這樣只製作劇場版長篇動畫的動畫工作室,在全世界幾乎無例可循。票房收入不穩定的劇場版長篇作品,風險很高,所以通常都會為了維持收入而以電視卡通的製作為營運主軸,這幾乎是當時業界的通則。

然而,自此開始,吉卜力陸續推出了多部令人目眩神迷的長篇動畫。

不只是小孩和年輕人,不分男女老幼,都想看吉卜力的新作品,殷切期盼著他們的動畫電影。這個國家恐怕是第一次誕生了會持續做這種作品的工作室。

後來,經過《魔女宅急便》的大賣,差不多在《魔法公主》和《神隱少女》上映的時候,「宮崎駿」這個名字,已經成為名副其實的「國民作家」。

至此就是吉卜力工作室創立前的「前史」。

接下來,我們將直接一腳踏進宮崎駿的動畫世界裡。

延伸閱讀|對宮崎駿而言的折返點是什麼?

杉田俊介(Sugita Shunsuke)( 14篇 )追蹤作者

杉田俊介(Sugita Shunsuke)( 14篇 )追蹤作者1975年生於神奈川縣。評論家。法政大學研究所人文科學研究科碩士課程修畢,主修日本文學。活躍於文藝刊物、思想刊物等各式各樣的媒體,以《對自由工作者而言「自由」為何物?》(人文學院)一書出道後,在各種媒體上發表藝文、動畫、漫畫和勞動、貧困問題、障礙者福祉議題關聯的評論而受到矚目。