紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art,MoMA)在2012年底舉辦了前衛藝術大展「發明抽象:1910–1925」(Inventing Abstraction: 1910–1925),策展人莉亞.迪克曼(Leah Dickerman)以八十多位前衛藝術家作品鋪陳了抽象主義宣告成立到前衛藝術實踐基礎的發展歷程,而其軸心則放置在這些藝術家如何擺脫描繪現實的再現藝術(representational art)傳統,並進而創發出抽象藝術的新潮流。

這個展覽的回聲蕩漾,當初參與策展工作的哥倫比亞大學商學院教授保羅.L.英格拉姆(Paul L. Ingram)在2018年公開了他和巴黎高等商業研究學院(HEC Paris)助理教授米塔莉.班納吉(Mitali Banerjee)針對1910至25年抽象藝術運動的90位先驅所做的名聲研究《名聲是創意的錯覺:來自抽象藝術先驅的證據》(Fame as an Illusion of Creativity: Evidence from the Pioneers of Abstract Art)。他們建立了一個名聲社會結構模型,嘗試把藝術家的知名度、社交網路和創意量化,並且加入四名藝術史家的專家評估。這個模型脫離先前藝術研究文獻的原子論觀點,不再將創造力視為創意市場中名聲的唯一驅力。研究發現:有經紀人的藝術家比處在封閉狀況的藝術家更有名氣,藝術家成名的關鍵社會結構驅動因素不是創意,而是經紀人。

以藝術史角度來看,紐約現代藝術博物館十年前的這場展覽和其後續研究,意義非凡。首先,現代藝術博物館以發展史的角度將前衛藝術圈定為抽象藝術或者非再現藝術,預設了歷史上的前衛藝術具有一定的經典地位;其次,《名聲是創意的錯覺》將藝術家的名聲和作品品質分別對待,兩位作者更是安然地預設了創意是可以通過專家來加以評估的想法。確實,藝術家的名氣可以靠著對引用和新聞的大數據量化結果來描述,然而抽象畫創意力的高低,抽象藝術的藝術或美感特質,其主客觀評估標準又會是甚麼?根據我所參與的各項評審經驗,這種專家評估標準,或許是直觀的情緒感染性,又或者是形式美學對作品構成元素和造形原理的規範,材料與施作方式的奇異程度。大體上仍舊是以相當結構式的凝聚(aggregation)與濔散(dissemination)去判別藝術品質。前衛藝術或許可以如此理解,然而這些做法真的有助於我們理解和描述新前衛藝術的品質嗎?

或許我們可以回顧前衛到新前衛的發展,尤其是1960年代的新前衛狀況,來尋找找解題的可能性。

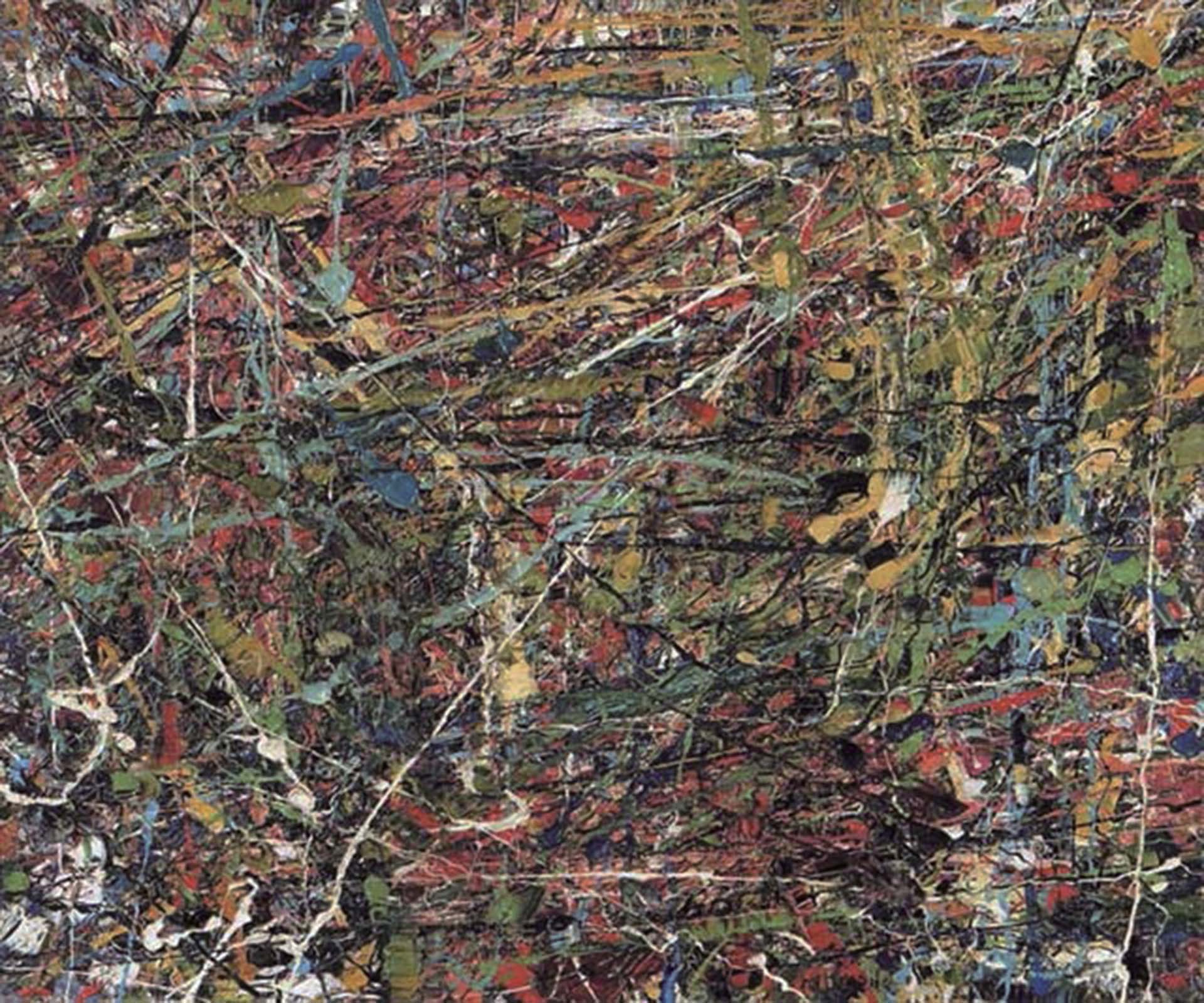

二次世界大戰代表著前衛藝術發展的中斷,戰後前衛的復甦以超現實主義的盛行做為開端,並不令人意外,超現實主義藝術中的噩夢與美夢,看來是現實殘酷戰爭在夢境與意識中的延續與治療。抽象表現主義當然一直與新前衛同行,只是藝術家不再信奉格林伯格(Clement Greenberg)的理論。雖然抽象表現主義所強調的繪畫性、平面性與滿佈型繪畫思考方式,早被格林伯格所揭露,然而抽象表現主義畫家所顯露的混置、增生布局手法,確實只能從將要來臨的後現代美學中尋找寄託。這兩種藝術視覺性的評估角度,在今天也被許多學院藝術專家拿來作為評估繪畫的指南。弔詭地說,反對學院的前衛藝術,因為自身的經典化,因此也不斷為學院派注入新生的力量。

1960年代的時代意義相當重大,與政治相關的各種美學思維相繼出現,全球藝術家們經常根據與媒介、空間和現實物體並置的身體來重新思考藝術材料和形式。藝術作品開始拒絕學術和形式上的藝術品質,更關懷日常體驗、時間體驗和各種直接的感官知覺。1960新前衛時期的顯著特徵則是跨越媒介、藝術類型,甚至跨越國界定義的傳播方式。或許典型的新前衛運動都有這種趨勢。以激浪派(Fluxus)和新達達主義為例,洪流起源於視覺藝術和雕塑,但其表現方式也包括戲劇、音樂創作、文學和詩歌以及社會行動,最終產生了難以任何類型或界限內被歸類的藝術活動和產品。新前衛藝術幾乎體現了麥克魯漢所定義的「地球村」時代和藝術流動方式,在國際旅行和交流更加容易的情境中,日常生活的各種表達方式開始涵蓋多種媒體和頻道,廣告招貼、電視和廣播以語言、視覺效果和聲音的威力席捲全球。

就視覺藝術的角度來觀察,新現實主義(Nouveau Realism)或許更為重要。新現實主義從字典定義上說,是指由藝術評論家雷斯塔尼(Pierre Restany)和克萊因(Yves Klein)於 1960 年在法國組建的藝術家群體及藝術運動。雷斯塔尼不滿於1950年代以來的非形式主義繪畫運動,希望尋求二次大戰後的新工業社會現實性,用大量生產的產品和消費後的廢物來製作藝術品,克萊因致力於單色繪畫和表演,阿爾曼(Arman)收集壓碎的廢料,其他創作者撿拾並重新組合被撕破的海報,利用廢品製造笨拙機器。具體說來,新現實主義者所創作的作品具有共同基礎。他們直接從日常生活和垃圾場中剝取現實的等價物。雷斯塔尼把話說得很美,他們「詩意地回收城市、工業社會和宣傳中的現實」。這句話很容易被嘲諷式的簡譯成「他們詩意地拾荒」。不過更準確的理解是:「新現實主義者技術性地組裝各種現成物,讓現實回歸」。

想要整體鋪陳1960年代的新前衛並不容易,布赫洛(Benjamin Buchloh)的《新前衛與文化工業》(Neo-Avantgarde and Culture Industry,2000)或許提供了對新前衛藝術最全面的敘述。布赫洛從1970年代後期以來,陸續撰寫了關於戰後藝術主要人物的18篇論文,每篇文章都以特定的理論和歷史問題框架來探討一位藝術家。這些藝術家涵蓋了法國的新現實主義的阿爾曼、克萊因和雅各.維勒各萊(Jacques de la Villeglé);戰後德國藝術的喬瑟夫.博伊斯(Joseph Beuys)、西格瑪爾.波爾克(Sigmar Polke)與格哈德.里希特(Gerhard Richter);美國激浪派的羅伯特.沃茨(Robert Watts)和普普藝術安迪.沃荷(Andy Warhol)、極簡主義和後極簡主義藝術(邁克.阿舍Michael Asher和里查.塞拉Richard Serra),以及歐美觀念藝術(丹尼爾.布倫Daniel Buren、丹.格雷姆Dan Graham)。布赫洛所關心的課題相當廣泛,包括了語言和繪畫的對立、體制性批評模型的發展、博物館的理論化和後概念藝術中歷史記憶的形成,更對戰後20年中美國和歐洲藝術實踐的關鍵問題進行了系統性的描述。

不過,戰後前衛究竟是對經典前衛的藝術形式和文化策略的空洞循環?還是對戰後文化生產特定條件的一種嶄新表述?這兩個問題是當代藝術評論家布爾格(Peter Bürger)和哈爾.福斯特(Hal Foster)對經典前衛和新前衛的兩極評價。布爾格認為:相對於1920年代波瀾壯闊的經典前衛藝術來說,1960和70年代的新前衛是相當失敗的藝術運動,最終只是經典前衛的重複。福斯特則在《現實的回歸:世紀末的前衛》(The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century, 1996)中反駁了布爾格的論點。他認為新前衛的藝術核心是回歸現實——回歸以物質為基礎的藝術和理論,這則經典前衛所開始的嶄新敘事,終將在新前衛對當代情況的原創性解讀中結束,同時也預示了未來的藝術與理論、文化和政治的實踐。當代藝術在歷經了1970 年代的藝術即文本模式以及1980年代作為藝術即擬像的模式之後,1990年代的藝術正在回歸現實。我們正在回歸新前衛所預見的現實,回歸以實際身體和社會場所的物質性為基礎的藝術和理論。

福斯特迄今仍緊咬著這個議題,他在《壞的新時代:藝術、批評、緊急情況》(Bad New Days: Art, Criticism, Emergency, 2015)中再三追問:前衛在晚期資本主義中究竟意味著什麼?他堅持認為,前衛還沒有結束,但也許比以往任何時候都更必要。但是我們今天所需求的前衛藝術,不再是滿懷英雄氣概,以激進創新或者越界犯境的經典前衛,而是苛刻內省的前衛藝術家,他們要「尋求追蹤既定秩序中已經存在的裂縫,進一步向它們施壓,甚至以某種方式去啟動它們。」福斯特對前衛藝術意志的傅柯式描述,看來像是某種無上律令,卻又透露了我們可以解讀新前衛藝術作品品質的契機。

一向以來,我們面對新前衛藝術時,未必會再受限於形式美學對作品構成元素和造形原理的規範來評估作品,也不見得會繼續堅守結構主義式的觀察立場,然而藝術家如何展示其回歸現實的技術?面對從自我到社會的破裂與縫隙,尋訪各種穿刺、補刀的可能性,尋訪凝視裂縫下無窮深淵的契機?這或許是我們應當和新前衛藝術家的藝術意圖所應達成的共識。