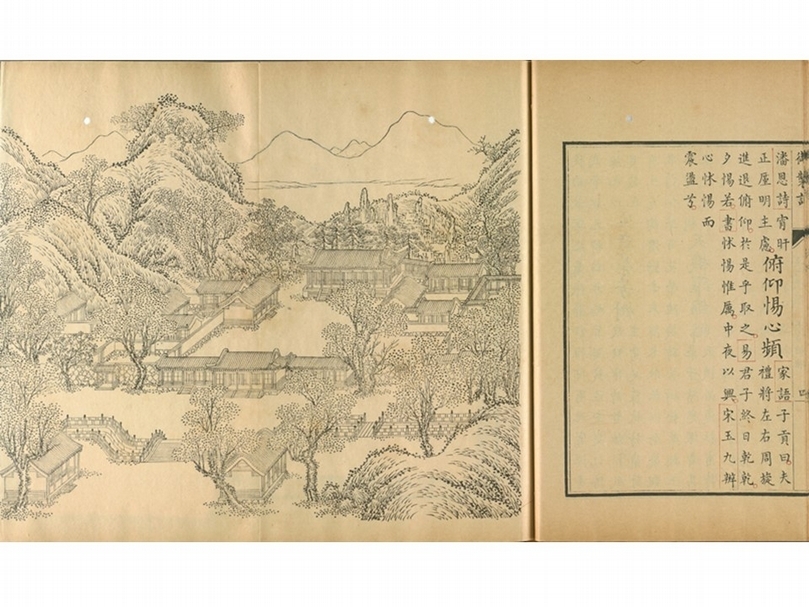

清乾隆六年沈崳繪《御製避暑山莊詩》冊,武英殿刊朱墨套印本(漢文木版)。(圖/本刊資料室)

康熙《御製避暑山莊詩》在〈御製避暑山莊記〉和〈目錄〉後,三十六景分別先有景點標題和說明,再來則是夾有大臣注的御製詩,最後則為圖。目前坊間所見避暑山莊三十六景圖,多半是將此書各景點最末的圖彙整而成,但其實原來在康熙《御製避暑山莊詩》中,是文先圖後的位置。

不論就內容、插圖版式和裝訂模式而言,康熙《御製避暑山莊詩》都非常特別。以內容來說,雖然御製詩文集的發源很早,也不乏皇帝吟詠皇苑者,但未見如康熙《御製避暑山莊詩》專門以皇家園林為題並加以刊印者。尤其御製詩句中的夾注,是由大臣檢索文學出處來為御製詩注解,於皇帝文集更是罕見。此應是援引自對經典與唐詩古典文學的注解傳統,而不無提升皇帝文學的典範意義。

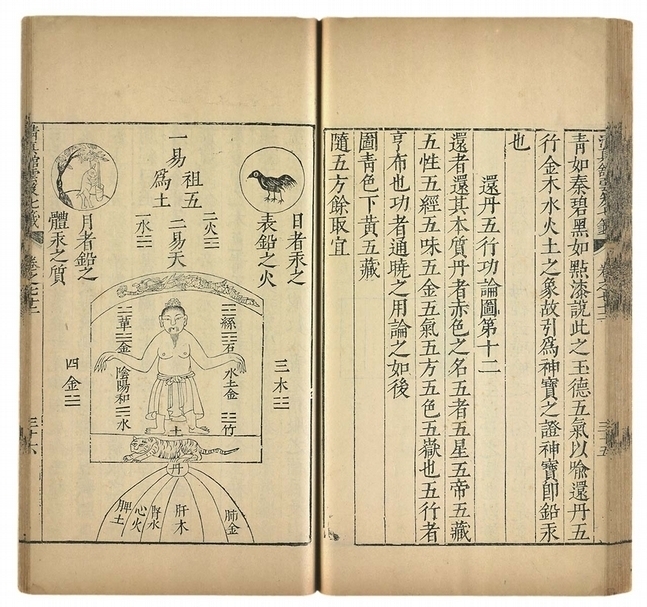

明萬曆三十七年(1609)張萱清真館刊本《雲笈七籤》。(圖/國立故宮博物院)

就插圖版式和裝訂模式而言,康熙《御製避暑山莊詩》實乃中國古籍中的創舉。中國古籍線裝書通用形制裡,通常文字和插圖均是以相同版框,單面印刷後合葉裝訂。但是,《御製避暑山莊詩》於插圖部分採取全無版框的空白版式,與文字部分有版框、版心的版式不同。更為特殊的是,《御製避暑山莊詩》的插圖單面印刷後,和其他合葉對折的文字紙張不同,圖紙並非從中對稱摺疊後與文字紙張一起裝訂,而是圖紙不對稱地摺出右半比左寛出裝訂邊──於是,圖紙只裝訂右側,左側則是未裝訂的散頁狀態,也就是現今出版業通稱為「拉頁」的方式。《御製避暑山莊詩》的「拉頁」圖紙從左側向內對折,必須由右向左翻開紙頁後才能看到全圖。

清康熙五十二年沈崳繪《御製避暑山莊詩》冊,武英殿刊朱墨套印本(漢文木版)。右為前頁,左為翻頁過後的圖紙樣貌。(圖/書格網站)

這種設計現在乍看尋常,但工序和一般線裝書的方式不同而較複雜。外觀看來,《御製避暑山莊詩》圖紙和文本合葉對摺後尺寸一致,但實際上圖紙的尺寸必須比文本紙張略小;因為圖紙僅於右側裝訂,必須減去紙張合葉裝訂時左側空白邊的寬度。不僅如此,圖像印製或剪裁時必須另行考量,或是將圖像不對稱地略為偏左印刷,以留下右側裝訂所需的空白頁邊;或是圖像對稱印製後,再裁去紙張合葉裝訂時左側空白邊的寬度。更困難的是,《御製避暑山莊詩》的三十六幅圖均無附標題,對於印刷工人而言,配對詩圖裝訂時顯然造成困擾;因此,如果輕壓圖紙右側裝訂空白邊的下緣,在裝訂後看不見的右下方邊角,可以看到字體不一且筆法粗略的標題,很可能是工匠為避免出錯而特意加上的輔助標記。以上種種都可見此插圖版式和裝幀設計的獨特之處,以及製作過程中相應的調整。

從《御製避暑山莊詩》裝訂內側可見工匠輔助標記,攝自哈佛大學燕京圖書館藏本。(攝影/馬雅貞)

《御製避暑山莊詩》文本和插圖採不同版式和拉頁裝訂的形式,在中國書籍中前所未見,卻鮮少受到關注。這一形式可能源自於歐洲,傳教士帶到中國的西方書籍不乏插圖較書籍版式為大、而摺疊裝訂成符合尺寸者,也許啟發了《御製避暑山莊詩》的插圖裝幀。不過相對於歐洲書籍的插圖大小、摺疊和裝幀在同一本書時可能使用了不同的方式,《御製避暑山莊詩》的圖紙則一致去除左側裝訂邊,向內對稱摺疊時夾於文本合葉中,往外翻開時圖也和文本紙張同樣寬度。如此看似也不算跳脫中國傳統線裝書太遠,並不突兀,莫怪乎過去鮮少有人特別討論《御製避暑山莊詩》獨特的插圖版式和裝幀方式。

《御製圓明園四十景詩》,清乾隆十年武英殿刊朱墨套印本,國立故宮博物院藏。(圖/國立故宮博物院Open Data)

康熙《御製避暑山莊詩》的特殊創舉,應是非常有意識的選擇,並且為乾隆宮廷所刻意承繼。乾隆皇帝將此特殊模式應用於刊載皇家園林圖的書籍,包括《御製圓明園四十景詩》、《盤山志》和《熱河志》,但未使用在其他宮廷刻印的刊本上,可以說是「清宮皇苑圖繪限定」的作法。但是到底為什麼要設計出不同於傳統古籍的方式,刻意要讀者揭開三十六景一幅幅的插圖呢?

被收編的園林

康熙對明清園林文化的改造與逆轉

園林是明清文士文化活動的重要場域,除了修築園林、社交雅集、出版園林相關詩文集等活動,園林圖繪也是文人園林文化不可或缺的環節。尤其明清時期具有文化資本者,經常聘請名畫家製作園林圖繪,或援引早期的文人園林圖繪圖式,展現自身對於文化系譜的承襲;或選取特殊角度突顯園林景點的特色,並邀請文士題詠之,意在呈現園主的文化形象。長卷與冊頁是園林畫最常見的形制,特別適合描畫不同園景以及園主在其內的活動,不論是承續源遠流長的傳統圖式:獨坐臨流、持杖登高的文人,或文士與好友閒話,展現園林各時節的景致等,這些圖繪較單幅者更有引領觀者想像遊覽園林的效果。正是因為採取這些作法的園林圖繪已經成為常例,諸如〈環翠堂園景圖〉刊印長十餘公尺的獨特尺寸與表現、〈止園圖〉的西方透視、米萬鍾將〈勺園圖〉轉化為米家燈等例子,更突顯出有心者如何在明清園林圖繪的格套框架下展現個人特殊性。這些力求表現的案例除了反映個別園主透過贊助所形塑的自我形象,也意味著園林圖繪已是蔚為風行的明清園林文化中,與園林設計、社交雅集、和出版刊印的配套作法之一,是有心人可以善加利用的文化場域。

傳唐盧鴻〈草堂十志圖〉卷,29.4×600公分,國立故宮博物院藏。圖為局部之「倒景臺」段。(圖/國立故宮博物院Open Data)

沈周《東莊圖》冊,28.6×33公分×21,南京博物院藏。圖為「振衣岡」一開。(圖/本刊資料室)

如果從明清以來士大夫園林文化的角度來看康熙《御製避暑山莊詩》獨特的皇苑題材與大臣注解,不難理解康熙何以積極投入園林文化。明清的文士文化經常是清宮轉化與收編的對象,正如康熙宮廷將當時盛行於文士間的晚明董其昌繪畫風格收編為正統畫派,或是康熙模仿董其昌書風且大量頒賜御書等,康熙對於園林文化的用心或也可如是觀。如同文士築園各有特色,康熙修築的行宮都標舉「茅茨土階、不彩不畫」的自然樸素風格,宣示其仁德的聖主形象。他也像文人園主般,邀請大臣一同遊園吟詠詩文,製作冊頁形式的三十六景園林圖繪,並出版《御製避暑山莊詩》的園林詩文。儘管因康熙的皇帝身分,這些承繼文士園林文化的作法有些走調:文人的私家園林變為皇帝的行宮後苑,文士耗費心力財力的築園癖好改稱是聖主「萬幾餘暇」的樸實休憩,且清宮製作的三十六景園林圖繪和詩文出版規模更非一般文人可比擬,但無可否認康熙對皇苑的修築、經營與活動,顯然與文士的園林文化密切相關。

《御製避暑山莊詩》乍看下也很接近明清文士的園林圖繪。不論是冊頁形制、各頁分繪園景、一首詩搭配一圖等,的確都是明清私家園林圖繪常見的作法,但《御製避暑山莊詩》卻與明代園林詩文的出版和圖繪有著十分顯著的差異,展現強烈的皇權意識。雖然康熙親自接待大臣遊覽皇苑,臣下也賦詠詩文,但《御製避暑山莊詩》的文本並未強調園主引領遊賞或社交酬作的面向,而是充斥著大臣跋文所指「奉慈闈則徵寢門問膳之誠,憑臺榭則見茅茨不剪之意,觀溉種則騐稼穡之艱難,覽花蒔則騐陰陽之氣候,玩禽魚則思萬物之咸」等聖主形象。而且,《御製避暑山莊詩》的文本既未收錄賜遊大臣或皇親的詩文,臣子的參與也絕非文人的酬作,而是挪用注解經典與唐詩古典文學的方式,由臣屬皇帝之下的翰林院學士「恭注」三十六首展現康熙聖王意象的御製詩,不但形塑皇帝文學的典範地位,更標舉了皇權至上的意識。因此,雖然《御製避暑山莊詩》看似與文人出版園林相關詩文的作法類似,卻完全逆轉文士唱和的社交取向,而是見證皇帝博學聖德並恭注御製詩的臣屬角色,突顯皇帝的文化霸權。

敬天勤民的聖王宮苑

避暑山莊三十六景對文人園林圖繪的轉化

《御製避暑山莊詩》的三十六景圖,也與明清常見具有引領觀者遊覽園林作用的私家園林圖很不相同,而具有形塑新皇苑形象的作用。首先,三十六景圖中杳無一人,除了明清私人園景圖少見的大量建築群,並無園主活動的暗示。其次,圖中既無明清園林圖繪可瞥見室內家具擺設的開敞窗楹,室外也沒有盆栽和太湖石等常見供文人品賞的典型物象,此般園景圖像所形塑的空間,與明清的遊賞園林很不相同。再者,三十六景圖描繪的時節也十分單一,所有版畫園景均未特別描繪季節變化,缺少明清文士四季遊園所能欣賞的不同景致,即便標題有「南山積雪」的冬景,但其版畫配圖卻未強調出雪景,無提供目遊四季景致的興趣。另外,不同於明清私家園景圖多半聚焦於近景的小品模式,三十六景圖常在背景加上遠山,以較廣視野所呈現出的皇家園林圖像,降低了觀者與園林小景間親密可遊之感。

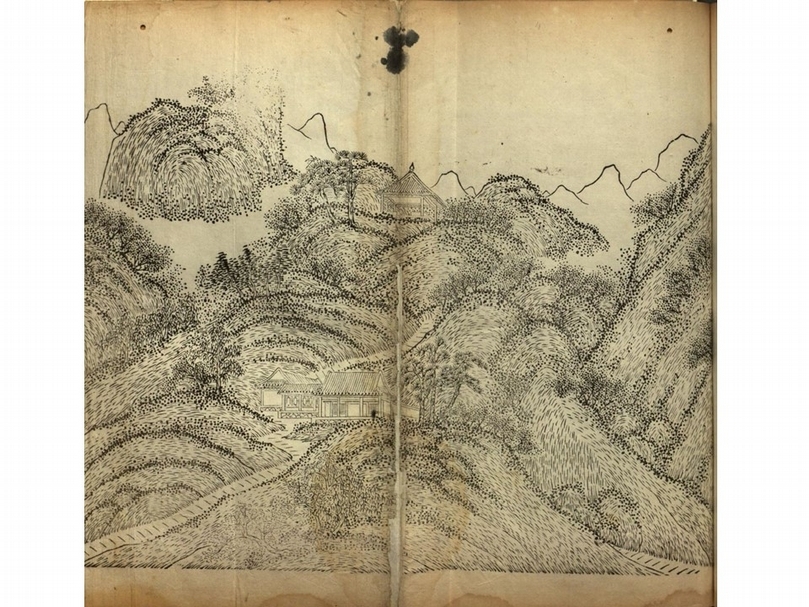

清康熙五十二年沈崳繪《御製避暑山莊詩》冊之「南山積雪」。(圖/書格網站)

明沈周《東莊圖》冊。右圖為「北港」一開,左圖為「稻畦」一開。(圖/本刊資料室)

如此來看,《御製避暑山莊詩》三十六景圖雖不無開放園景以供觀者目遊,但毋寧說更具有強烈的展示作用。明清勝景插圖通常為具框板式且與文本一齊裝訂,讀者在翻閱過程中或閱讀文本、或瀏覽圖面,透過詩文的想像和圖像所繪人物或園景構圖,共同引領其臥遊體驗。但《御製避暑山莊詩》三十六景圖的特色,與前述獨特的版式和拉頁設計,則製造出十分不同的閱覽經驗。讀者展開相對獨立存在的圖紙後,不再依賴人物或構圖的引導,而是直接進入皇家苑囿的世界。觸目所及絕非明清尋常的私家園林,既沒有四季景致,也無園主園林生活或社交活動,以想像遊園的文士趣味而言,亦完全沒有援引文人共通傳承的園林圖式來展現文化形象,而是以一幅幅看似極度寫實的直白手法,展示了皇苑景觀的三十六景。

狀似寫實展現皇家園林景致,建構出的卻是康熙理想皇家苑囿的形象。《御製避暑山莊詩》三十六景圖,排除了文士園景圖中布景造林的小品趣味,以坐落在林野中但明顯可見的非樓閣建築,來呈現自然樸實卻又非平常人家的皇苑景象,並採取廣角包含遠山的天然山水視野,框構出皇家園林的宏寬氣度。《御製避暑山莊詩》圖也顛覆傳統皇苑圖繪界畫建築的奢華表現,雖然無華麗的樓台建築,但藉由數量龐大的三十六景點與廣闊園景顯示皇家苑囿的規模。儘管《御製避暑山莊詩》的圖繪看起來寫實,而成為現代學界藉以重建清宮園林的依據,但正如大臣的跋文所言:「若凡讀者因詩以求諸景之勝,豈獨未見者如親歷哉。」重點在於透過這些圖景見證「皇上敬天勤民與覆載同流之氣象,可以昭示天下萬世,永永無極矣」的聖主典範。

總而言之,《御製避暑山莊詩》圖繪所形塑的理想皇苑,既非明清文士的小品趣味,也非傳統皇家園林的奢華規模,而是兼具皇家宏寬氣度與「敬天勤民」聖主形象的清宮園苑,莫怪乎《御製避暑山莊詩》得以成為乾隆一再複製,並頒賜子臣的清代皇苑圖像新範式。而其新創的特殊版式和裝幀作法,狀似直白寫實地展現皇家園林景致,實則調整了明清私家園林圖式,而建構出康熙聖王形象的理想皇家苑囿。《御製避暑山莊詩》的寫實作風雖然一方面成功地建立了清宮皇苑圖像的典範,使得現今坊間與學界多視其為還原清代皇家園林的依據;但另一方面也讓今人無法看透其寫實面紗之下,昭然若揭的理想皇苑與聖主形象之政治意涵。

精製的園林幻像

清宮皇苑圖繪所展現之文化霸權

從康熙《御製避暑山莊詩》的內容、形制和風格,我們逐漸揭開了避暑山莊三十六景的面紗。《御製避暑山莊詩》一方面指涉文人園林文化的圖繪傳統,援用明清私人園景圖常見的一景一圖形式,卻摒除《輞川圖》或《草堂十志圖》等文人園林典範圖式,並捨棄四季賞園的小品趣味和社交活動等圖像語彙;另一方面挪用傳統皇苑界畫對建築物的重視和較為廣角的視野,但又拒斥華麗人工的雕琢而強調天然林野的山水。更重要的是,《御製避暑山莊詩》選擇寫實的風格,清新純真彷彿完全與文人園林圖式或皇苑界畫無涉,但透過特殊的圖繪版式和拉頁裝訂,刻意引領觀者進入此精心設計的理想皇家苑囿之幻象,和其御製詩與大臣注解共同見證其聖王之治的成就,而建立了清宮皇苑圖繪的新典範。

相對於歷代宮廷藝術以承襲過去皇權傳統為主、但未必熱切或全面認同文士文化的態度來看,康熙朝不論是提倡當時盛行於文士間的董其昌畫風、皇帝模仿董其昌書風並大量頒賜御書、以及轉化明清文士文化中的園林圖繪等,清宮收編主流文士視覺文化的積極作法與規模,可以說是前所未見。這些收編不僅針對漢人社會的菁英文化,並經由皇權的轉化,成為文士不論心悅誠服與否都必須服膺的皇清文化霸權。從清帝國皇帝的角度而言,滿洲作為統治漢人社會的少數族群,除了繼承原來漢人皇帝透過皇室收藏、祥瑞圖像等宣示王朝天命的作法,收編原屬漢人菁英的文化,毋寧是建立滿洲皇權文化相當有效的方式。只是在仿若寫實和看似漢化的重重迷霧下,如何揭開康熙其他文化事業的面紗,還有待更多努力。

本文自兩篇拙文改寫而成,不另加註:〈皇苑圖繪的新典範:康熙《御製避暑山莊詩》的製作及其意義〉,《故宮學術季刊》32:2(2014冬),頁39-80;〈園林、行宮與皇權:乾隆宮廷刊印的皇苑圖繪〉,《新史學》28:3(2017.9),頁1-69。另外關於皇清文化霸權的討論,參拙著《刻畫戰勳:清朝帝國武功的文化建構》,北京:社會科學文獻出版社,2016。

本文原載於《典藏古美術》330期(2020年3月號)。

更多精彩內容,請追蹤典藏古美術FB。

中國皇家行宮的面貌為何?是雕梁畫棟的漢朝上林苑、唐代連昌宮,還是簡樸無華的清朝避暑山莊?多數遙想歷代離宮的圖繪,都以繁複樓閣界畫大軸來表現皇家園林的奢華絕勝;然而康熙《御製避暑山莊詩》中的三十六景圖,卻讓人好生困惑:為什麼康熙宮廷製作的避暑山莊圖像,是以三十六景的小開頁面描畫樸實建築?而且,歷代的宮廷畫院甚少描繪當朝皇家園林的樣貌,何以康熙朝不但製作還出版避暑山莊的皇苑圖繪呢?康熙此一創舉的目的與意義究竟何在?

清張鎬〈連昌宮圖〉軸,國立故宮博物院藏。(圖/國立故宮博物院Open Data)

「揭開」三十六景

康熙《御製避暑山莊詩》的特殊設計

為了回答這些問題,首先必須理解避暑山莊三十六景圖的出處。乾隆初編纂的《石渠寶笈》著錄有王原祁「畫避暑山莊三十六景一冊」,但未存世。目前傳世的三十六景圖,是來自武英殿刊本的《御製避暑山莊詩》,最後一頁有沈崳的題款,一般認為是他依據王原祁的畫冊繪稿。此書有康熙漢文銅版畫本、漢文木版本、滿文木版本,以及乾隆漢文木版本。其中銅版畫本是清宮首次的銅版製作,受到的關注尤多,然而其印製的數量很少,屬於實驗性質的嘗試;滿文木版本的印本也不多。相對的,漢文木版本才是大量印刷,並為後來乾隆所繼承者,所以本文的討論以康熙漢文木版本為主。

清康熙五十二年沈崳繪、義大利馬國賢製《避暑山莊三十六景圖》冊,武英殿刊朱墨套印本(漢文銅版)。(圖/書格網站)

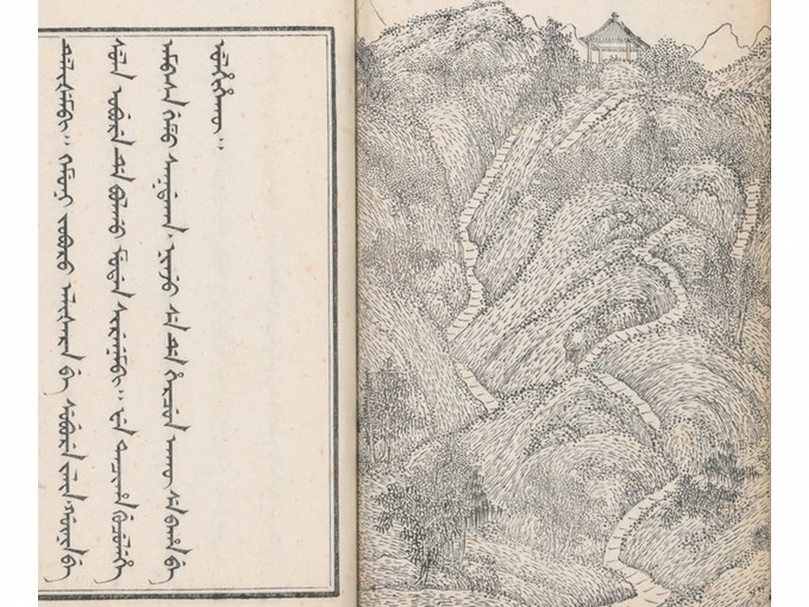

清康熙五十二年沈崳繪《御製避暑山莊詩》冊,武英殿刊朱墨套印本(滿文木版)。(圖/本刊資料室)