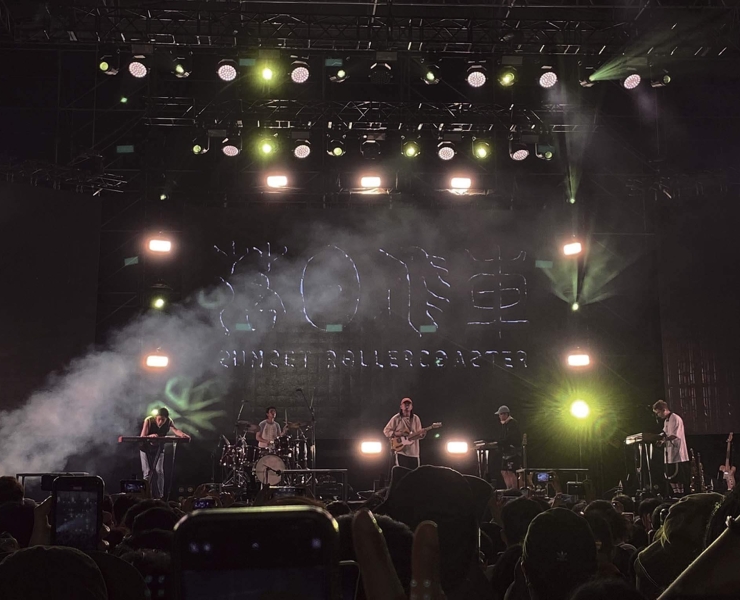

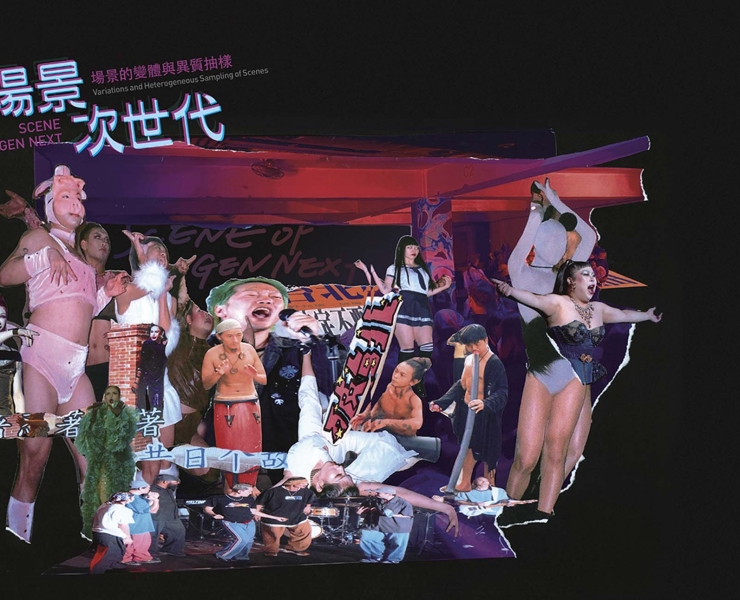

在充滿國際藝博會的10月之後,11月似乎已成為許多另類藝術活動在臺北舉辦的月份,白晝之夜、藝術自由日、聲波薩滿音樂祭、草率季等。你是否也感覺到,藝術正在往不同的舞台擴展它的力量,而另類的創作與活動也正在用不同的方式參與藝術場景?在跨領域從實驗成為文化內容產業常態的今日,藝術的意義也正在產生質變。與此同時,許多文化場景也展現出實驗與混種的一面,它們也許不需要被稱為藝術,但藝術與它們似乎在互為繆思的過程中相互擾動著。「場景次世代」便是在關注這些當代創作現象中,衍生出來的想法。

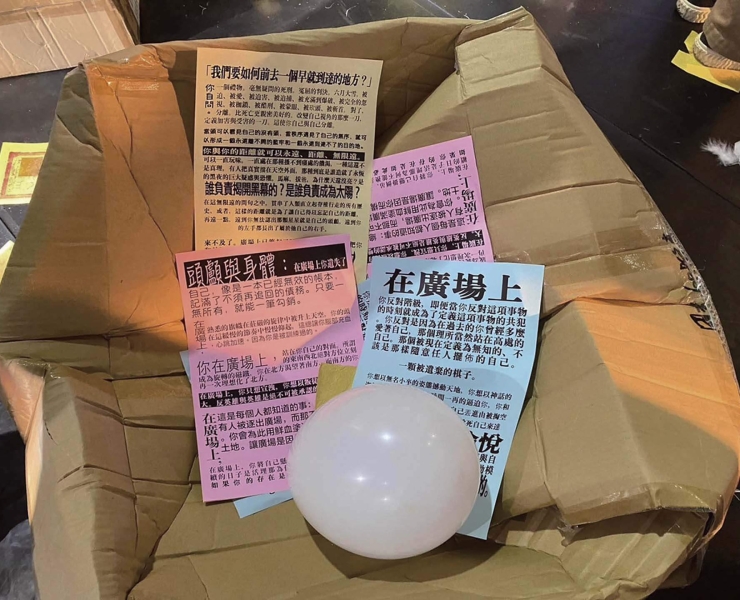

「場景次世代」是一個對臺灣另類文化場景現象的抽樣觀察,觀察跨文化的團隊,與創作者的文化實踐,藉此思考幾個問題:在目前不同的文化場景中,有哪些新的狀態出現?另類文化社群(社區)的發展又被哪些因素影響著?文化場景是否應該(或如何)被考量進藝文政策的框架中?在專題中,我們邀請到不同文化場景中的參與者與觀察者,透過訪談與自白,來談談他們對於這些問題的想法。

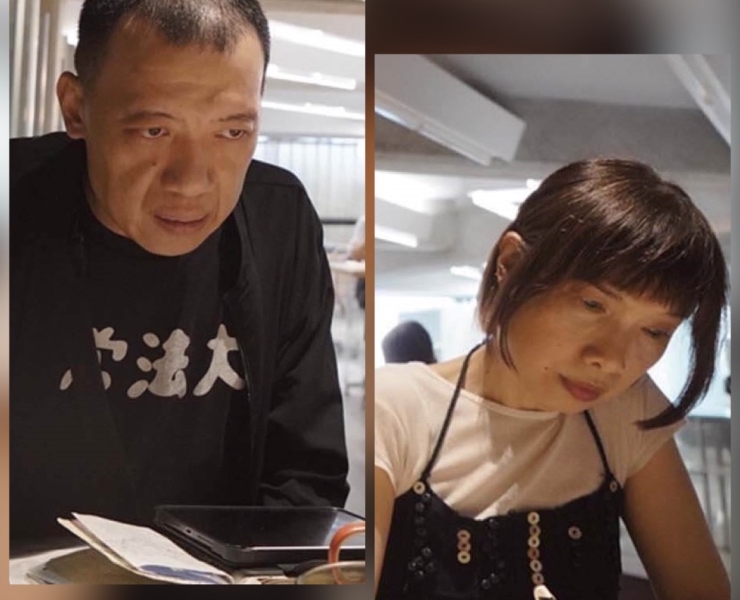

首先,我們邀請長期關注音樂創作場景/產業/補助政策的國立中正大學傳播系教授簡妙如,與長期浸淫在獨立文化場景中的藝術家黃大旺,針對獨立創作場景的變遷和對異質性的反思等議題進行對談;音樂評論人王信權從十年來在音樂場景變遷中的見聞,思索著獨立與主流的邊界政治是如何模糊;龐克文化書寫者、《失蹤者之城》小誌創辦者田靖,則試著從自己尋訪龐克文化參與者的過程中,思考音樂與政治之間的另一種關係想像。多年來作為變裝場景(drag scene)的觀眾與觀察者,文學作家翟翶從與跩姬寶貝這位在「夜場」與劇場穿梭表演的變裝皇后訪談過程中,帶我們認識到近年來變裝場景在臺灣的演化,以及作為一位原住民族表演工作者,他又如何在諸多身份中釐清自我認同的複雜性。

除此之外,我們也獨家專訪了近一年來在臺北街頭文化場景中迅速崛起的新團隊「MELTING PART」,請他們談談品牌如何在臺灣匯聚街頭、爵士與嘻哈的混種現場。最後但同樣重要的,是由長年組織臺灣與東南亞藝術社群網絡的打開當代藝術工作站站長羅仕東,與今年起以「邊界烤:2024/2025 藝術行動者網絡」展開印尼、馬來西亞與臺灣三方跨領域對話網絡的藝術家/策展人區秀詒,在青年策展人許祐綸的提問中,對談新南向政策之後的臺灣—東南亞藝術社群交流網絡。

你也可以將「場景次世代」想像成在藝術媒體視角之內的文化副刊。讓觀看藝術的眼睛,偶爾望向廣大的文化內容產業網絡,或許能更開闊我們對於當代藝術的想像。除了藝術史、市場、學術理論、機構之外,還有活生生的場景次世代,等著我們遊覽、觀看、參與。

本文原刊載於《今藝術&投資》2024年11月號386期

陳晞(Sid Chen)( 134篇 )追蹤作者

陳晞(Sid Chen)( 134篇 )追蹤作者藝評書寫與研究者,第13屆國際藝評人協會台灣分會理事長,曾任典藏雜誌社(《今藝術&投資》、《典藏ARTouch》)社群暨企劃主編。目前關注異質性的創作與勞動,長期研究繪畫性與敘事性等命題,對於另類文化和視覺語言的迷因混種亦深感興趣。文章散見於《典藏ARTouch》、《CLABO實驗波》、《端傳媒》、《非池中藝術網》、《Fliper》、《ARTSPIRE》、《500輯》、《藝術認證》、《歷史文物》、《新北美誌》等。

E-MAIL |sidtjh@gmail.com