〈昇仙太子碑〉(圖1)位於河南省緱山,在連接神都洛陽和中嶽嵩山的道上。這塊碑設立於武周聖曆二年(699),為武則天行幸嵩山、經過緱山時,將三年前舉行封禪大典時興修的昇仙太子廟進行修葺後所立的紀念碑。該碑至今仍存,其體量巨大:僅碑首和碑身就高達6.7公尺,再加上贔屭底座高1.3公尺,總高達8公尺,足足有三層樓高。此外,該碑闊1.55公尺,厚0.55公尺,整體看上去瘦長但並不羸弱。

這塊碑在中國歷史上非常有名,一直是嵩山行旅以及考古訪碑的熱門景點(圖2),這自然是因為碑陽有一代女皇武則天(624-705)的書蹟(註1)。相比起來,這塊碑的碑陰受到的關注就少得多。一般來說,碑陰上刻的多是立碑過程中各工序負責人的姓名,都是關於石碑本身的信息,確實不如作為正文的碑陽來得重要,但〈昇仙太子碑〉的情況非常特殊,自立碑開始,碑陰就蘊含著重要的資訊。由於其體量巨大,與被武則天書蹟占滿的碑陽相比,碑陰好比一張巨幅白紙,留有大量空間可供後人盡情發揮。這塊碑的碑陰有唐、北宋、金、清及民初人留下的諸多痕跡,而且在碑陰刻字的都不是無名之輩。本文會集中在這塊碑中信息量最為豐富的唐代時期,揭示它所承載的唐代政治、文字與書法歷史。

一碑三朝:初唐盛唐間動蕩歷史的見證

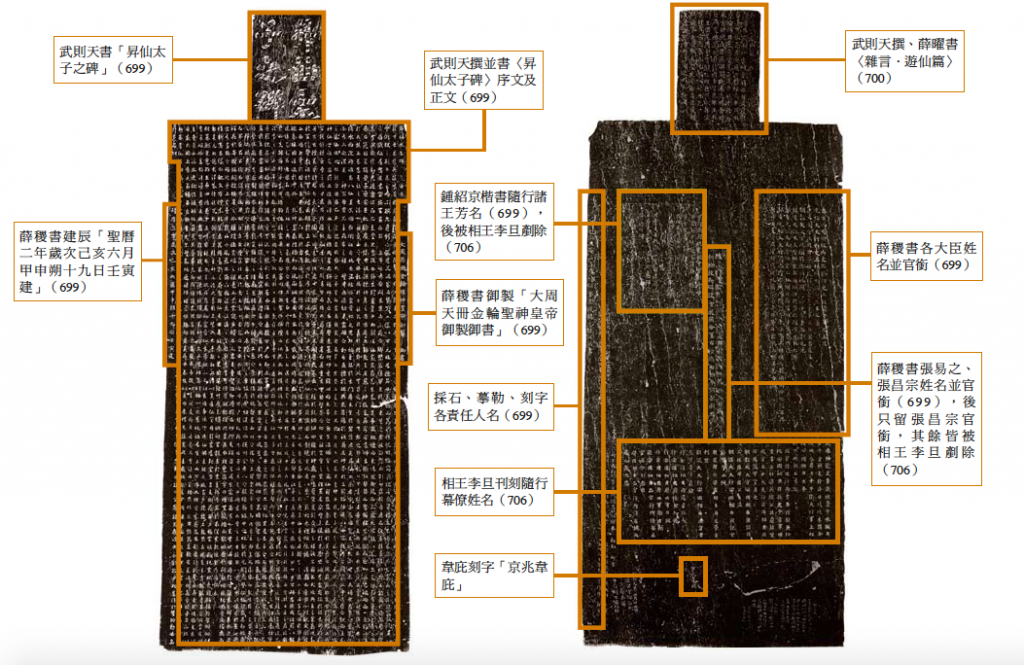

右:〈昇仙太子碑〉碑陰整拓。圖版出自《洛陽名碑書系.武則天昇仙太子碑》,頁138。

〈昇仙太子碑〉最先刊刻的是武則天書碑額「昇仙太子之碑」大字及碑陽兩千多字的正文,全文大致可分為兩部分,前半講述周代太子姬晉(字子喬,又稱王子晉)在緱山駕鶴昇仙的故事,並交代在當地為王子晉立廟的事宜,後半則祈求神明保佑武周國運昌隆(註2)。武則天如此操作的動機並不難理解,她視其政權為周代的延續,那麼周代的昇仙太子當然就值得隆重紀念。根據文末薛稷(649-713)所書建辰(圖3),該碑完成於聖曆二年(699)。當年在碑陰所刻的文字集中在上段,羅列了見證此次立碑隨行人員的姓名和官銜及刻石立碑的負責人。有趣的是,這份清單並非簡單羅列,而是清楚明白地分成三大塊:右方為政府高官、中間為「二張」張易之、張昌宗兄弟,而左方為皇族。在唐代,皇族擁有強大的政治實力,而不像在之後王朝中的皇族,儘管養尊處優,卻被架空了權力,難以撼動政權。至於「二張」是武則天的兩位男寵,在武則天統治晚期作為武則天權力的延伸權傾朝野。而且,「二張」還將昇仙太子的故事附會到自己身上,張昌宗就曾身披羽衣、乘木鶴吹簫來模仿王子晉,以加強自己在武周政權中的合法性。因此,〈昇仙太子碑〉的名單排列實際上就是武則天統治晚期權力結構的直接視覺呈現。

之後在這塊碑上刊刻的,是由武則天撰文、位於碑陰碑額的〈雜言.遊仙篇〉(圖4),此部分刻於久視元年(700),離立碑僅僅一年而已。武則天在立這塊碑的時候已經是75歲高齡,身體狀況日漸變差,她開始服食丹藥,追求長生不老的想法也日益強烈。「願允丹誠賜靈藥,方期久視御隆周」,武則天在這首詩的最後兩句中表露了她的心願。〈雜言.遊仙篇〉刊刻五年後,神龍元年(705)正月,宰相張柬之等人發動政變(史稱「神龍革命」),誅殺「二張」,並逼迫武則天傳位於她的兒子、中宗李顯(656-710),至此李唐復國。之後武則天遷居上陽宮,同年十月去世。武則天對自身及其王朝的期許最終都落了空,她的生命和她的帝國都在這一年走到了終點。

武則天去世後不到一年,神龍二年(706)八月,她的另一個兒子、李氏勢力的核心、安國相王李旦(662-716)來到緱山。他也在這塊碑上留下了自己的印記,只不過相對於其他人喜歡刻字的「加法」,李旦先做了「減法」:他將碑陰題名處刊刻諸王姓名區域的文字盡數挖掉(圖5),又在二張姓名區域(圖6)將張昌宗、張易之的姓名連同官銜鏟除(註3)。以「二張」男色禍國的惡劣名聲,將他們的名字鏟去自是情理之中。至於左邊的皇族名單(見圖5),李唐皇室成員在武周朝被迫改姓武,這塊名錄中的武姓對他們來說無異於奇恥大辱,他們當然也要抹掉這段屈辱的歷史(註4)。三個區塊中只有右邊的政府高官名錄得以保留(圖7),那是因為李唐復國後,中宗大致上還是維持了武周朝的官僚機構,如名錄中的武三思、魏元忠和楊再思等人都繼續在中宗的朝廷中任官。再一次地,這張被塗抹修改之後的碑陰將政權轉換後的權力結構進行了視覺化。

左:圖5 鍾紹京書諸王芳名,後被相王鏟去,1909年朝鮮人金秉萬又在此處刻詩,「(夕陽呵)筆下荒臺。宣統元年菊月,韓人正三品通政大夫、內閣前秘書監丞金秉萬」。圖版出自《洛陽名碑書系.武則天昇仙太子碑》,頁181。

中:圖6 薛稷書張昌宗姓名(被鏟去)並官銜(699)局部,「(右控鶴內)供奉、騎都尉……」。圖版出自《洛陽名碑書系.武則天昇仙太子碑》,頁156。

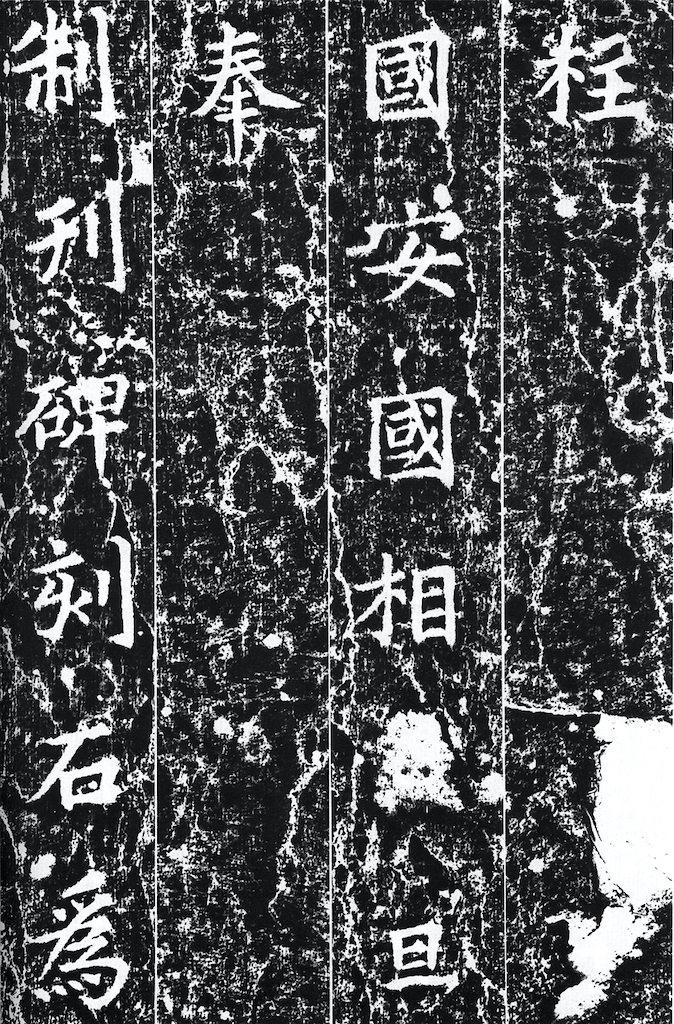

右:圖7 薛稷書各大臣姓名並官銜(699)局部,「春官尚書、檢校內史監修國史、上柱國梁王、臣(武)三思」。圖版出自《洛陽名碑書系.武則天昇仙太子碑》,頁146。

這面碑陰甚至還預示了未來。相王李旦在進行「減法」的同時,也做了「加法」:他在碑陰中段刊刻了此次行動的人員名單(圖8),這些人無一例外,都是相王的幕僚。中宗的統治只維持了短短五年,在他的任內,皇后韋氏家族和武則天留下的武氏勢力迅速結合,並與李氏抗衡。唐隆元年(710),隨著中宗的去世,兩者的微妙平衡被打破,韋皇后試圖仿照武則天臨朝攝政,另一方的李隆基則和太平公主結盟並發動政變(史稱「唐隆政變」),誅殺韋皇后及一眾人等,並將相王推上皇位,是為睿宗。睿宗上臺後,相王府的幕僚也加官進爵,占據朝中的機要職位,如薛稷一直和睿宗關係良好,其職業生涯在睿宗朝迎來最高峰。相王在神龍二年(706)刊刻的這一系列幕僚姓名,又實實在在地預示了睿宗朝的權力格局。

幾十年後,又有一個人來到緱山,他在碑陰上只留下了表明自己身分的四個字「京兆韋庇」(圖9)。韋庇(760-823)並不是一個普通的遊客,他是關中郡望京兆韋氏的成員(註5)。這塊碑和京兆韋氏有關的歷史,同樣是「唐隆政變」。相王刊刻的幕僚名單中,有一個人叫韋慎惑,他也是京兆韋氏成員,當然也就在睿宗朝高昇。然而對於京兆韋氏整個家族而言,這場政變帶來更多的是傷痛─在「唐隆政變」中喪命的除了韋皇后,還有大批京兆韋氏的成員,「崔日用將兵,誅諸韋於杜曲,襁褓兒無免者。」(註6)韋庇的祖先是這場屠殺的倖存者。和今日的讀者一樣,當韋庇看到相王刊刻的名錄時(見圖8),他也已經知道相王日後將會成為睿宗,以及政權轉換過程中的血腥屠殺。面對這塊見證其家族深度參與的動蕩歷史的石碑,韋庇想必會感慨萬千。然而我們已經無從知曉韋庇的所思所想:他只留下了自己的姓名,就默默地離開了緱山。

則天新字:一代女皇的創造力和統治術

語言即權力。在唐代,文字並不只是一種資訊載體,它擁有一種獨特的神聖性。武則天深諳此理,並在她的統治中對此大加應用。她將被她擊敗的人大量改姓,讓他們化成傳說中的至為邪惡之物,譬如起兵反武的李唐宗室李貞在被誅殺後,就被改姓「虺」,即一種毒蛇。如此,他們的下場彷彿是罪有應得。武則天也在支持其稱帝合法性的關鍵文本《大雲經疏》中將「武」字拆成「止」和「戈」兩字,意即停止兵戈。她還在宮廷樂舞〈聖壽樂〉中讓舞者排出各式吉祥文字。在這批圍繞文字進行的創造中,最著名的就是武則天造的12個新字(註7)。

這批則天新字中,最著名的當屬武則天為自己取的名「曌」(照)。華語世界常將這位女皇稱為武則天,但其實「則天」是她的尊號「則天大聖皇后」的簡稱,並不是名。名是中國歷史記載中的男性特權。和歷史文獻中的其他女性一樣,武則天起初只有姓氏見諸記載,她的名是不為人所知的。而當她成為皇帝後,身分變化讓沒有名字變得不可接受。武則天並沒有從現有字庫中挑選現成的字,她乾脆創造出一個全新的字,且「曌」字並非「照」的別字,而是只有在書寫武則天姓名的時候才能使用的專用字(註8)。見字即見朕,這是歷史上其他男性統治者未曾想到的統治藝術。

這批新字雖然只有12個,卻能分成很多類型。第一類和「曌」字類似,屬於合成字,這類字的組合邏輯頗似當今春節時商戶經常貼的「招財進寶」(圖10)。然而不同的是,武則天並不只是合成,她還將合成的結果定義為一個字(「招財進寶」雖然是四字合一,但並不是一個獨立的字),譬如〈昇仙太子碑〉中的「聖」字,即「長正主」;「年」字,即「千千萬萬」;「國」字,即八方之域;「臣」字,即「一忠」(表1)。這些字都是書寫時的常用字以及武周年號用字。任何人但凡下筆,便知是在武周治下,武則天此舉可謂高明。

第二類是象形字,包括「日」字和「星」字(表2)。「星」字最為簡單明瞭,即夜晚的天上繁星。「日」字則是基於被稱為「金烏」的三足鳥居於太陽的傳說,武則天直接進行了象形的處理。此處薛稷的正書「日」字,與其說是在寫字,還不如說是在畫畫來得貼切(薛稷也是歷史上的畫鶴名家)。這幾個以畫圈為特徵的象形文字,像是一下子退回到了幾個世紀以前的漢字書寫,讓這些文字在一眾行草書和楷書中變得異常顯眼,不費絲毫力氣就可以輕易辨識(圖11)。

還有一類則天新字是從古字中汲取靈感而進行變形,像「天」字來源於篆書(表3),明顯讓人感受到武則天回到周代的復古意圖。而且有趣的是,基於這個新的「天」字,〈昇仙太子碑〉也出現了武則天的草化書寫和薛曜的楷化書寫,這些都和原來的「天」字完全兩樣。而有的字甚至更早,譬如「正」字(表4),這種寫法在當時幾乎都已經被澈底遺忘而被當成新字。而即便是古字,武則天也從未忘記背後的政治意涵,像「正」的古字同時也是「王」字的異體字(註9)。這些跡象顯示武則天造字的背後有一大批像「北門學士」一樣富於才華的文人替其效力,才能在浩如煙海的典籍中刨根究柢,為其尋找統治的合法性而費盡心思。

名家薈萃:唐代法書的寶庫

除了政治史和文字史,這塊碑在書法史上也極其重要。唐代名家留下來的碑刻已然不多,這塊集合武則天、薛稷、薛曜和鍾紹京四位名家書法的算是絕無僅有。不過很可惜的是,碑陰鍾紹京所書的「諸王芳名」被相王李旦盡數鏟去,這件唯一可證明為真蹟的鍾紹京書蹟也就至此不存,可說是書法史受到政治史波及的又一案例(註10)。

占據碑陽全幅的,是武則天的行草書正文(見圖11)。一般來說,立碑是非常有紀念碑性(monumentality)的事件,因而書體也會傾向使用莊重的隸書或者楷書,武則天卻另闢蹊徑,將日常書寫時使用的行草書刊刻於堂堂大碑上,可見其不受任何約束。在武則天之前,只有唐太宗有此先例(圖12)。無論是以突破常規還是繼承太宗的視角來看,武則天的書體選擇都是一種帝王之姿。兩人的書風都是從「二王」而來,而相對於唐太宗自由無拘、筆勢百變的精彩,武則天的書寫將每個字控制在等大等距,用筆的變化也不算太多,顯得小巧可愛。且武則天用筆嫻熟,完全不像是一個已經75歲高齡的長者。全篇整體視覺效果靈動飄逸,倒是切合了這塊碑昇天求仙的主題。

這塊碑不但有武則天的草書,碑額部分的「昇仙太子之碑」還保存了武則天的鳥篆飛白書(圖13)。武則天很喜歡在題額時寫飛白書,這同樣是唐太宗的延續(圖14)。不過唐太宗的飛白書尚屬正常書寫,只是動作加快,製造出飛白的效果;而武則天卻反其道而行之,以明顯的「快─慢─快─慢」節奏來進行,有違於正常的書寫,更像是在刻意營造一種特定的視覺效果。更有甚者,武則天還畫了十隻小鳥來替代部分筆劃,這和則天新字中的象形字既是文字又是繪畫的邏輯如出一轍。鳥在武則天的統治術中非常重要,它們具有神性,充當了上天與人間的信使。除了象徵武氏姓氏的鸚鵡,她也豢養了能學人語並常呼「萬歲」的鳥,為此武則天還編排了宮廷樂舞〈鳥歌萬歲樂〉,以人扮鳥,歌舞昇平。晚年的武則天求仙慾望非常強烈,除了碑陰的〈雜言.遊仙篇〉,她還在久視元年(700)七月七日,王子晉駕鶴昇仙、天人交會的日子命道士胡超在嵩山投下金簡,希望能夠將她的心願傳遞給上天。〈昇仙太子碑〉碑額武則天鳥篆飛白書筆劃部分的飛白效果,以及橫劃結尾處刻意再往右上方的翻轉扭動,製造出一種絲織品在空中舞動的輕盈效果。加之這幾個大字位於碑額處,武則天似乎是希望她在碑陽所書的長篇文字能夠化在如幡一般的飛白書中,讓這幾隻信使小鳥捎去帶給上天。

左:圖13 武則天書「昇仙太子之碑」(699)局部。圖版出自《洛陽名碑書系.武則天昇仙太子碑》,頁9-10。

右:圖14 唐太宗〈晉祠銘〉拓本,局部。圖版出自二玄社編《書跡名品叢刊》冊38,頁4-5。

除了武則天的書蹟,〈昇仙太子碑〉碑陰各武周大臣題名處還有「初唐四家」之一薛稷的書蹟(圖3、圖15),這也是唯二毫無疑問的薛稷真蹟之一(註11)。除此以外,這塊碑碑陰碑額處的〈雜言.遊仙篇〉(見圖4)是同為書法名家、薛稷的從兄薛曜所書。這同樣是唯二的薛曜真蹟之一(註12)。薛稷的外祖父是魏徵,家中有不少褚遂良和虞世南的奏摺可供研習,兩兄弟的書法都是由褚遂良演變而來。不過有趣的是,兩兄弟對褚書的理解截然相反。薛稷並不太追求線條的變化和優雅的姿態,更多的是以較粗的筆劃和保持一貫性的書寫來表達一種平穩和順的感覺。和薛稷相反,薛曜的筆劃比褚遂良更細,更缺少弧度,折角完全不帶轉圜餘地,舒朗而瘦硬。值得一提的是,薛曜的風格和宋徽宗的瘦金書有著明顯的承繼關係,由此也可知歷史文獻中常將薛稷和宋徽宗進行聯結其實是一種張冠李戴,畢竟薛稷在歷史上比薛曜有名太多,更不用提薛稷畫鶴名家的身分和道教皇帝宋徽宗對仙鶴的喜愛又讓兩人在繪畫題材上有了一重交集。

結語

時間是無情的,它能夠抹除地表生物存在的所有痕跡;然而生物是頑強的,它們用盡一切方式來拒絕被遺忘,有時候甚至是以自己的身體化成化石,靜待古生物學家的到來。臨終時分的武則天似乎選擇遺忘曾經的恢弘帝業,畢竟她在遺詔中表示要去掉自己的帝號,並以李唐皇后的身分與自己的丈夫合葬。李唐復國後,李唐皇室毫不猶豫地摧毀了一切武則天留下的武周遺產。史家和文人一直對武則天保持了極大的興趣,他們習於把她描繪成一個善嫉又精於算計的竊國者,又或是沉溺於男色而疏於治國的淫蕩婦人。〈昇仙太子碑〉是武周朝留下來的一塊化石,它保留了武周朝最原始的信息,擁有拒絕被遺忘和被詮釋的力量。〈昇仙太子碑〉中的武則天,是一個親身實踐並積極獎勵文學與書法活動的贊助人,一個充滿創意的唐代倉頡,也是一個沉迷於長生不老的耄耋老者。〈昇仙太子碑〉見證了武周朝結束後的十年間唐代所經歷的動蕩和暴戾,相較於武則天治下近半個世紀的穩定政局,又以一種後見之明證明了這位女性還是一個擁有高超統治手腕的政治家。

註釋:

註1 國家圖書館藏有一件20世紀早期的碑陽整拓,編號為801.3金1711。

註2 〈昇仙太子碑.並序〉全文可見(清)董浩編《欽定全唐文》卷98,京都:中文出版社,1976,頁1b-6b。

註3 遭李旦剷除的區域現在依然有刻字,是清末民初朝鮮人金秉萬及李重翊於1909年在鑿痕之上的刻詩。圖6原薛稷書張昌宗姓名區域並沒有全部剷除,留下了張昌宗的官銜。

註4 也有一種可能性是原來刻的是武氏諸王的姓名,他們在李唐復國後都紛紛削爵降級,相王李旦同樣也會鏟掉他們的姓名和官銜。詳見孫英剛〈流動的政治景觀-〈昇仙太子碑〉與武周及中宗朝的洛陽政局〉,《人文雜志》2019年5期,頁101-108。

註5 韋庇的經歷,詳見張馳〈新見唐人自撰墓志銘兩種-〈韋庇墓志〉〈劉子暉墓志〉輯考〉,《青少年書法》2020年6期,頁41-45。

註6 司馬光《資治通鑒》(文淵閣四庫全書電子版),卷209,頁34b。京兆韋氏諸房中,韋皇后為駙馬房,韋庇、韋慎惑為鄖公房,分屬不同支系,但是這場屠殺並不因房而異,韋巨源(631-710)和韋庇就同屬鄖公房,他就死於「唐隆政變」。韋皇后在中宗朝任用了大量族人,這些人都在「唐隆政變」中被清洗,相對而言,韋慎惑為相王效力是一個比較異常的案例。

註7 實際上最後造出來的不止12個而是有17個,詳見董作賓、王恆餘〈唐武后改字考〉,《中央研究院歷史語言所集刊》第34本下冊,1963年12月,頁447-476。詳細的清單亦可見Harry Rothschild, Wu Zhao: China’s Only Woman Emperor (New York: Pearson Longman, 2008), pp. 122.

註8 梅應運〈敦煌石室經卷題記之研究〉,《新亞書院學術年刊》8冊,1966年09月,頁261-262。

註9 (南朝梁)顧野王等《重修玉篇》(文淵閣四庫全書電子版),卷1,頁5b。

註10 現藏於紐約大都會博物館、原來被認為是鍾紹京書蹟的〈靈飛經〉,現在被普遍被認為是唐代經生所書,見廖珮妏〈〈靈飛經〉與盛唐宮廷楷書之發展〉,臺北:國立臺灣大學藝術史研究所碩士論文,2019,頁153-161。

註11 另一件薛稷真蹟為新近發現的〈房先忠墓誌〉,上有薛稷書名,詳見胡戟、榮新江主編《大唐西市博物館藏墓誌》,北京:北京大學出版社,2012,頁342-345。

註12 另一件薛曜真蹟為〈夏日遊石淙詩〉摩崖石刻,位於〈昇仙太子碑〉附近,刊刻於聖曆三年(700),是武則天於登封設壇祭天之後,率群臣遊嵩山,避暑於石淙河時的君臣詩作集。

【雜誌購買連結】

【更多古美術最新消息】

並官銜-620x1024.jpg)