「媒體」從來不只是集合資訊、知識的介面,而是與社會控制、意識形態、商品化等緊密糾纏、相互矛盾的「權力空間」。甚至,返視《人間》及其衍生,更經由不斷開放、發散又聚合的行動過程,形成一條突穿異質領域的「文化戰線」,本專題由國際劇評人協會台灣分會郭亮廷、吳思鋒,以及典藏ARTouch張玉音共同企劃。

在《人間》雜誌發行期間,陳映真曾訪港,演講「大眾傳播與民眾傳播」,他說道:「當大眾傳播做為一個企業而巨大的程度如此驚人,又是那麼單向時,問題已經不在反不反對資本主義或者反不反對大企業,而是要保衛我們對資訊、常識、知識和這個世界理解的權利。」

因而,「媒體」從來不只是集合資訊、知識的介面,而是與社會控制、意識形態、商品化等緊密糾纏、相互矛盾的「權力空間」。甚至,返視《人間》及其衍生,更經由不斷開放、發散又聚合的行動過程,形成一條突穿異質領域的「文化戰線」。

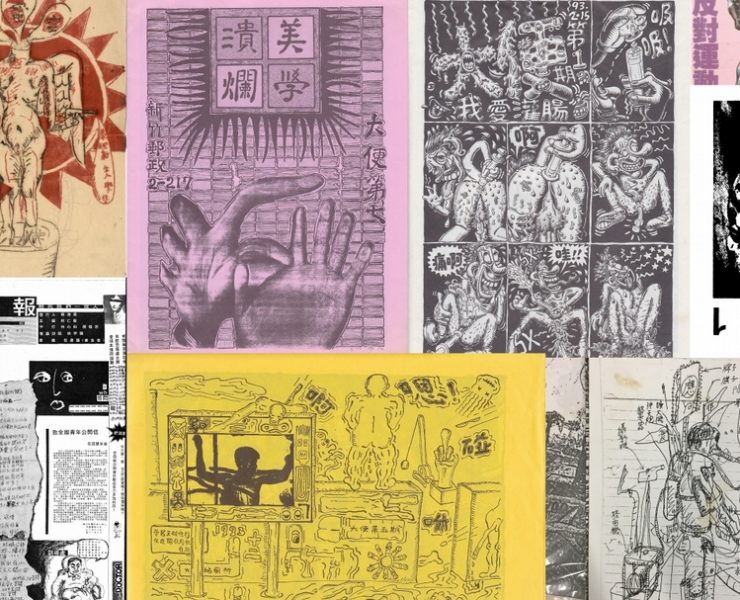

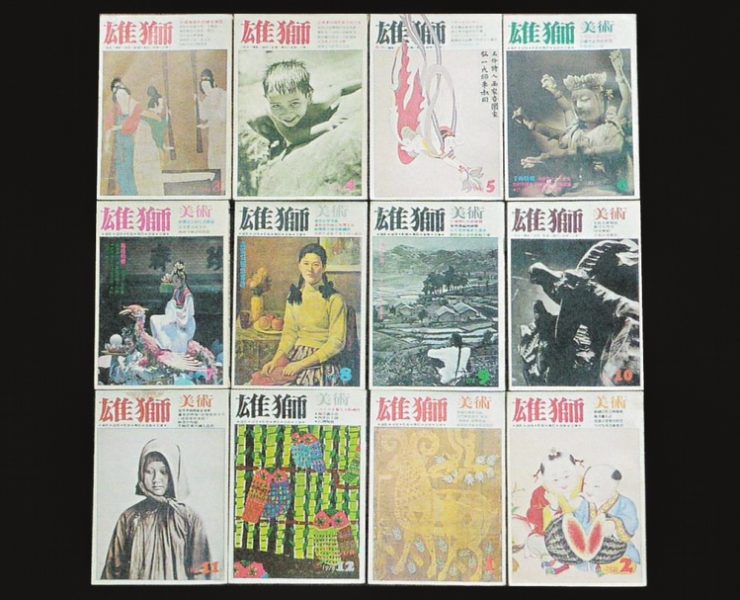

之於劇場、藝術界,衡諸1970年代現實主義報導文學興起及文化造型運動、1980年代小劇場、1990年代人間劇展與收編論及臺灣美術主體性論爭等文藝論辯, 文藝副刊、專業藝術雜誌及左翼、另類刊物等作用其中,亦然產製出一個個紛雜的文化現場;各種物質條件的作用、媒介的流通與流變,乃至時代的限制與縫隙,充滿其中,影響藝術的建構與生成。在這背後,「編輯」的角色如何介入?如何與社會控制、意識形態、商品化等斡旋,化身知識生產的推動者、進步思想的流通者,成為不可或缺的中介者?

至於為什麼把時間主要放回1990年代?解嚴後的1990年代為臺灣全面創制現代文化體制的開始,既包含了「地下文化元年」(黃孫權語)、「藝術政治年」(盧健英語)、專業藝術雜誌與另類刊物齊飛,也是在這十年,「黨外」與「本土」的多重意義越加單向度化,還有,那些逐漸暗沉,淡入時代餘燼的「破身影」,在黑暗裡有光。(文/吳思鋒)

去年臺新獎頒獎前,典藏ARTouch與國際劇評人協會臺灣分會共同舉辦「我們與臺新(2)現場的距離——頒獎前評論短講」,原本在一系列針對臺新獎的體制的評論裡,因為媒體角色的立場,在這個場合沒有預期自己會是被檢討的對象,但吳思鋒的發言,雖然他是輕輕帶過,但無疑在這個時代,給所謂媒體與編輯的角色,一個深刻的提醒。

他提到在1990年代至2000年前後,大眾紙媒明顯衰退,許多大報的文化評論逐漸式微、甚至停刊,也包括許多1990年代突出的另類文化思想刊物的凋零。以表演藝術類的評論生態來看,即便有許多評論者或獎項觀察員,持續生產評論,但其實因為欠缺編輯體制,而造成只能侷限在單一作品的討論,而難以擴及到一個現象或階段中比較深入、聚焦的觀察。吳思鋒的這段提醒,其實讓我重新思考作為一個媒體平臺,與一位編輯者的責任與任務。在過去的編輯生涯,我其實經手非常多的專題企畫,有時候就是當一個日常事務在處理,但我也體會過當一個議題發動後,它與時代、相關生態所攪動的漣漪,甚至深刻影響到文化政策的轉向。

因為他這段話的提醒,我更確認一個專題可能發揮的力量,一個編輯者,其實如同一位站在投手丘的投手。他所面對的時代、生態、讀者拋來的提問,他如何投出每一個議題是能和這個生態共感,或甚至是引領時代深刻的思考。臺灣甚至是華文世界,1990年代其實曾經有許多文化刊物、編輯者曾經是與時代、政治、潮流搏鬥的身影,我們共識能聚焦與重提這些曾經,也是對一個正在面對數位轉型的藝術媒體,一個自身與群體的提醒。(文/張玉音)

過去的「編輯」角色如何介入?如何與社會控制、意識形態、商品化等斡旋,化身知識生產的推動者、進步思想的流通者,成為不可或缺的中介者?(本刊資料室)

Tags

張玉音(Yu-Yin Chang)( 341篇 )追蹤作者

張玉音(Yu-Yin Chang)( 341篇 )追蹤作者現為恆成紙業內容品牌野点(nodate)總監,從藝文網路媒體再度回返紙質與內容生產的實驗。熟悉台灣藝文生態產業結構,並關注跨文化圈的共通困境,致力編輯感官內容的閱讀體驗。近期埋首爬梳台灣刺青產業歷史,企劃主編《刺花 Tshiah-hue》、製作《調皮 The Skin Surfing》卡帶專輯,前中年的興趣是步行、茶道和花藝。

策畫專題〈為何我們逃不出過勞?藝術行政職災自救手冊〉曾獲金鼎獎專題報導獎,曾任「典藏ARTouch」總編輯。