這個專題的出發點,一開始是從如今當代藝術發展與ACG文化互動的環境中,重新思考「動漫美學」論述的有效性如何轉變。然而,不只是如今藝術家在創作中運用動畫、漫畫和電玩遊戲的方式已經產生變化,這20年來,ACG創作也在臺灣如雨後春筍般地出現,各自皆已形成自己的生態系與想像力環境。不僅如此,隨著數位串流平台的推波助瀾,ACG代理商引進了大量的作品,持續突破臺灣觀眾對於這些創作的品味與想像力。同時,這些ACG作品本身也在虛構與現實之間建構了一種觀看的方式,影響著觀眾對藝術、社會、世界乃至於生命的想像力。也因此,儘管專題是因回應動漫美學而起,但希望從另一種目前臺灣當代藝術環境中較少著墨的面向,來探討當代創作之間的想像力環境與其政治。

專題中的「想像力環境」之概念,係由近年來藝術界也偶有引用的日本哲學家東浩紀(Hiroki Azuma),其在《遊戲性寫實主義的誕生:動物化的後現代2》中援引稲葉振一郎(Shin-Ichiro Inaba)《片隅の啓蒙》的觀念,提出在當代日本社會思想文化中,ACG已成為了一種與現實相互纏繞的想像力環境。現實與虛構解構了界限,成為一種想像力的雙環境化。自現實到虛構的大敘事「逃逸」說,在當代的媒介環境中,現實反而失去原本的實質意義。

我們邀請到了專業領域非常不同的幾位寫作者,以回應「想像力的政治:角色、遊戲、ACG」專題中希望碰觸到的議題。包括臺北數位藝術中心(DAC)總監陳湘汶、漫畫評論人吳平稑、關注角色與當代媒介的電影評論人趙鐸,以及在許多媒體平台發表當代電玩遊戲與藝術之交互研究書寫的策展人與製作人楊靜。為了將大家在書寫上的「想像力環境」更為集中,我們亦在事前準備了超過50篇的參考文獻給四位寫作者作為聚焦之用。最後的成果,是一系列開拓新視野的切片,包括以解構動漫美學、進而思考「想像力的政治」如何被創作與策展觸及;漫畫藝術性的再探討;當代遊戲藝術的創作主體與國際實踐案例;角色在ACG創作產製系統裡的跨媒介現象;以及藝術創作裡的遊戲身體性。

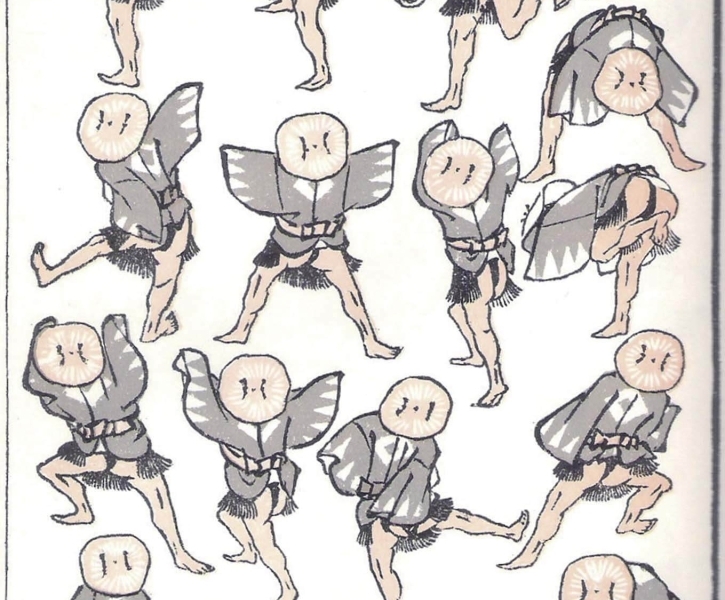

最後,特別想與讀這篇文章的你,介紹我們此次合作的插畫創作者游博任的作品。這張圖是他在閱讀過專題的文章後進而完成,將文章中提到的各種文本,藉由鬆而滑順的線條和有別於賽博龐克(Cyber Punk)風格的色彩,描繪出一個充滿圖像與線條想像力的環境。你認得他筆下所繪製的哪些角色與圖像呢?

企畫/陳晞 插畫/游博任

陳晞(Sid Chen)( 134篇 )追蹤作者

陳晞(Sid Chen)( 134篇 )追蹤作者藝評書寫與研究者,第13屆國際藝評人協會台灣分會理事長,曾任典藏雜誌社(《今藝術&投資》、《典藏ARTouch》)社群暨企劃主編。目前關注異質性的創作與勞動,長期研究繪畫性與敘事性等命題,對於另類文化和視覺語言的迷因混種亦深感興趣。文章散見於《典藏ARTouch》、《CLABO實驗波》、《端傳媒》、《非池中藝術網》、《Fliper》、《ARTSPIRE》、《500輯》、《藝術認證》、《歷史文物》、《新北美誌》等。

E-MAIL |sidtjh@gmail.com