花東的創作者們正因為當前許多跨領域的展演計畫,在台灣西部的城市裡逐漸受到越來越多的矚目。與此同時,在花東亦有不少由藝術創作者集結的新社群,近年來不定期邀請其他城市中的學院藝術家深入在地,一起討論議題、未來與藝術想像。這些交流與混血,正在擾動藝術、工藝、表演、創作、策展乃至於勞動的意義與價值。

如果在2020年代,有一種花東藝術圈的話,它是如何連結的?又關心哪些事情?此次於典藏ARTouch與《今藝術&投資》11月號推出的「聚焦花東創作社群新網絡」,便是團隊在這樣的藝術創作生態裡所觀察到的現況誕生的專題企劃。典藏團隊邀請黃瀞瑩、呂瑋倫、徐國明、盧宏文與高立哲等關注花東藝術場域的研究與書寫者們,一起從「創作社群現況」、「新興藝文空間盤點」、「文化中介組織如何進駐活化花創」、「海洋文化行動現況」、「場外(off-site)策展實踐」等面向,密集訪問近30組藝術文化工作者。

另外,我們試著為這個現況的背景因素,提出一種假設:2010年代上半葉,因應在地生態組織的創作營、獎項、藝術節與表演創作計畫。其中的參與者們,在2010年下半葉逐漸開枝散葉,他們大多有自己的聚點。在沒有美術館機構作為藝文資源中心的網絡裡,他們不一定需要成立如替代空間這般的展演基地,需要的反倒是創作的孵化所與討論的集會所。在花東的策展人們也是如此。他們並沒有太多在白盒子空間裡策展的機會,也並不服務於美術館的機構視野,進而衍生出了不為白盒子而策的策展。

除此之外,由徐文瑞與伊誕.巴瓦瓦隆合作三年(2019-2021)系列策展對於大山地門地區藝術脈絡的梳理,以及2021年的撒古流Me too事件,在某種意義上是將2000年代台灣當代藝術界看待「原住民當代藝術三巨頭」孕育原住民族當代創作系譜的視角暫時告一段落的兩個事件。藝術圈逐漸轉而從國藝會與原文會Pulima藝術獎/節的獎補助平台中,關注中青輩原住民族當代藝術創作者各自在生活裡的集結與實踐。

特別是在2020年代後,新生代的原住民族藝術社群運用其積極的主體性,邀請漢族與國際藝術家參與合作。儘管「藝術」(Art)本來並不存在於各個原住民族群的語言裡,有的則是與勞動密不可分的工藝。也因此,這些創作社群的新集結,本質上是在重新論述一種從花東發展出來的藝術價值觀。在這樣的環境裡,自學院訓練的藝術家們在思考藝術時,必也容易因場域而影響。

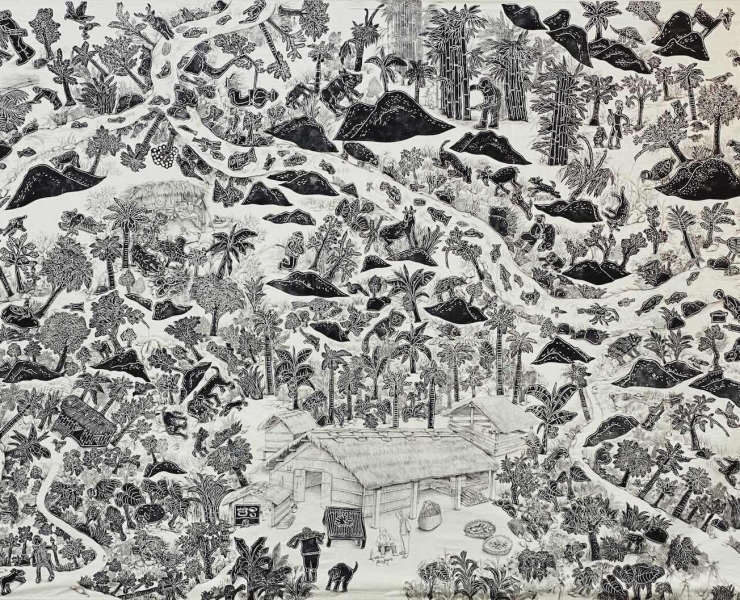

這些發展中的藝術價值觀裡,遠洋遷徙的南島海洋文化網絡是近期備受人類學與文化界關注的範疇之一,在藝術界則有藝術家拉飛・邵馬作為關鍵的「造舟者」。在「重航海洋的文化行動」篇中,我們也特別訪問了相關的創作與研究者,試圖呈現當代海洋文化行動的圖景切片,並以藝術家葉海地參與「南島‧台東隊」過程中所創作的寫生,作為本次專題的主視覺。

如果在2020年代,有一種花東藝術圈,那它很可能會是鬆動疆界的開放式網絡——鬆動原與漢的二元、鬆動部落與都市的二元、鬆動性別的二元。並且在自主打開的時候,確立它的主體性。

企畫:陳晞、陳思宇

專題採訪與撰寫團隊:陳晞、陳思宇、黃瀞瑩、徐國明、盧宏文、高立哲、呂瑋倫、李京樺。

主視覺插圖授權:藝術家葉海地

陳晞(Sid Chen)( 134篇 )追蹤作者

陳晞(Sid Chen)( 134篇 )追蹤作者藝評書寫與研究者,第13屆國際藝評人協會台灣分會理事長,曾任典藏雜誌社(《今藝術&投資》、《典藏ARTouch》)社群暨企劃主編。目前關注異質性的創作與勞動,長期研究繪畫性與敘事性等命題,對於另類文化和視覺語言的迷因混種亦深感興趣。文章散見於《典藏ARTouch》、《CLABO實驗波》、《端傳媒》、《非池中藝術網》、《Fliper》、《ARTSPIRE》、《500輯》、《藝術認證》、《歷史文物》、《新北美誌》等。

E-MAIL |sidtjh@gmail.com