寫在五週年

今天(7月28日),是李玉玲接掌高雄市立美術館長的日子,一晃眼,5年的時間過去了。

初期,大家對她半信半疑,逐漸,冷眼看她改造高美館,從館舍整建,園區開發,到國際接軌,大南方計劃落實,大破大立,翻轉大高雄,儼然成為高雄人的新驕傲。

李玉玲是少數留學日本,又留學美國,從比較文化、到藝術史與建築史雙修,用12年的時間完成博士論文,沒想到,高美館成為她落實研究理念的當代實踐場域。學術引路,實體操作,加上她強大的國際鏈結,高美館果然在這5年中,脫胎換骨,戰力大增。

以43公頃的最大園區,透過數批建築團隊,整建完成,新館舍與典藏空間,已完成發包,疫後開工,從滯後的公家美術館,躍升為新型態美術館。後來居上,引領風潮,成為台灣博館界的奇葩,為台灣第二次美術館時代的到來,提前開跑,更點燃國內美術館界微妙競合的新煙硝味。

匆匆南下約訪

忙完「泛.南.島藝術祭」的跨國際大展,又張羅奈良美智巡迴特展,館長李玉玲來不及喘口氣,又投入疫情逐步解封後的行銷企劃,觀展規劃。27日下午在高美館長辦公室接受採訪,話匣子一開,5個小時,娓娓分享她的打拼歷程與心情故事。

「7月28日是您上任5週年紀念日!」

「是嗎?我只記得我7月份上任,喔,時間過得真快⋯,一開始,我只跟我家人說,讓我用3年的時間試試看,沒想到,不是只有3年,5年都過去!」

「感謝主,我真的覺得自己很幸運,能有這樣的一個大舞台,把我大半生的雜學,在這裡實驗與實踐!」

這5年來的埋鍋造飯,行政法人化的館長實作生涯中,背後的堅實信念與信仰,讓她忙而不盲,疲而不倦,最後成果纍纍,有如倒吃甘蔗。

話說從頭,台新藝術基金會2010、2011年兩度當代藝術奬曾在高美館舉行,李玉玲是基金會藝術總監。當時在高美館的展場的佈置,空間打造,與導覽應對上,據說讓當時擔任高雄文化局長的史哲,對她留下印象。

2016年間,高雄市要推動「三館一法人」的行政法人化,需要找位全方位的高美館館長,這個轉型的美術館長,不只要對藝術了解,更需要對整個高雄藝文生態的連結、重建、溝通恊調,甚至包括資源開發、引進能力,都需要一併作考量。

史哲知道人才的重要性,專程北上,邀約李玉玲懇談,並動之以情理。史哲努力勾勒大高雄的建設,駁二文創園區、高雄流行音樂中心、衛武營等,都已在進行中,而北端即是高雄美術館區,也即將跟進開發,包括台鐵地下化、輕軌計劃、大美術館構想、大南方計劃⋯,其中,包括推動行政法人化,重新啟動「三館一法人」,以藝術文化定義大高雄。

對於史哲千里迢迢的盛情,李玉玲表示感激,但她還是婉拒,直到史哲以「重新用文化創意定義大高雄」的說法,讓她陷入長考。最後,李玉玲被說服了。

一直在尋找以藝術推動台灣轉變的李玉玲,急於把海外經歷過的藝術美好帶回台灣。或者說,是到了一個把她大半生的雜學與經歷,以高美館館長這個平台,為她堅持的價值與藝術信仰,真正去實踐。

轉變跑道的長考

李玉玲資歷的養成,包含了她愛念書、會念書的天賦,語文優勢,也很會交朋友。說到愛念書與會念書,自幼她就是北一女、台大外文系,接著到日本上智大學,念比較文化。在日本留學期間,巧遇赴日考察的北美館長黃光男,當她從日本學成歸國,就被黃光男館長延攬到北美館展覽組工作,借重她的展覽策劃、國際交流長才。

後來的張振宇、林曼麗接續擔任北美館長。北美館在1996年舉辦台灣最早的當代藝術雙年展,1998年邀請日籍策展人南條史生策畫台北雙年展「欲望場域(Site of Desire)」,李玉玲居間穿針引線。

1995年台灣首度參與威尼斯雙年展,以「中華民國在台灣─台北」的名義,成為國家館之一,當時被刊登進入大會目錄,在綠園懸掛中華民國國旗。以「台灣藝術」為題,展出5位藝術家作品,甚至1997年陳水扁首度以「台北市長」身分,親自率團赴義大利威尼斯,李玉玲也在其中扮演重要角色。

一次《紐約時報》記者來台進行的採訪報導, 作出對台灣主體性的評論的誤解報導,讓李玉玲深感推動台灣當代藝術能見度的迫切性。也讓她興起了親自前往美國與主要美術機構連結的想法。2000年順利申請到傅爾布萊特獎學金(the Fulbright Program)後,就毅然結束在北美館工作,負笈美國紐約。在紐約大學以藝術史、建築史雙主修,完成碩士、博士學位,一本博士論文,前後花了她12年。

李玉玲結婚很晚,另一半何志青先生,台大哲學系畢業後,在美國羅徹斯特大學取得哲學博士,任職中央研究院歐美研究所,也任教擔任清華大學、中正大學等校。晚婚的「老」倆口,熱衷於知識的探索,分享彼此價值觀念,成為知心伴侶。

當史哲邀請她南下工作時,李玉玲結婚沒多久,今年93歲的醫生娘婆婆,很愛畫畫,非常珍惜很懂藝術的媳婦,疼李玉玲遠勝自己的女兒。聽到李玉玲把高雄工作,百般不捨,最後阻擋不住,力勸兒子搬到高雄住,因為老人家認為,媳婦還在為有意義的工作打拼,一定辛苦,更需要兒子在旁邊照顧與陪伴。

身為虔誠基督徒,李玉玲最後徵得上帝應允,她覺得時間到了,是該在她熱愛的台灣土地上,落實更多理想,承擔更多責任。

一法三館,重整高美館,打造「大南方」的新定位,尤其第一個行政法人化的推動,專業、視野、行政能力,缺一不可,既然有這樣的機會,她當仁不讓。2016年7月28日,李玉玲正式接任高美館第5任館長,也是台灣第一個推動行政法人化後的首任館長,具有劃時代意義。

熱情、信念、憨膽

倏忽5年的時間過去,成就那麼多事,是怎麼辦到?李玉玲說,熱情與信念。

熱情,是投入工作的基本態度,一旦她想做的事,就全力以赴,百折不撓,至於信念,則是自己對價值的堅持,讓她始終不卑不亢,連向外界籌募經費,她也覺得自己在分享一個重要藝術展覽的美好機會,把對的訊息,給對的人,讓她腰桿子始終挺立不屈。

持有堅定基督教信仰的李玉玲,1963年在基隆出生,從小到大,李玉玲就是不需要讓大人操心的好女孩。台大畢業後,李玉玲在父親的堅持下先到日本上智大學(Sophia University)取得比較文化碩士。一來這所大學是面向全球的研究型大學,其次,是教會大學,以天主教的教育傳統和理念為根本,培養對當今社會擁有相應的理解力和知識,立志回饋社會的菁英。

李玉玲就是在這樣的環境氛圍中,學習比較文化,累積內化了她的潛質與修持,還有日文溝通能力。

而紐約大學的學生生涯,她選擇美術史與建築史並進,碩士之後,再攻讀博士。紐約之於藝術人,絕對不只安分在教室上課,圖書館K書而已。五光十色的紐約都會,各種藝文展演場域,美術館、博物館、音樂廳、歌劇院⋯琳瑯滿目,是觀摩學習最好的場域。

李玉玲關注當代藝術,特別是藝術生產與空間、建築、地域與城市脈絡關係等命題。而她的博士論文題《當代美術館的空間策略》,以日本美術館作為案例研究,投入的心血,前後達12年,可說是她前半生學習的集大成,也是思想脈絡的總整理,紮實誠懇。

這一套研究與思維,果然在她出任高美館長任內,完全派上用場,發揮得淋漓盡致。

藝術圈內人一般說來,都很潔癖,談創思頭頭是道,但怎麼為活動找資源,爭取到預算或贊助款,大都視為畏途,但李玉玲信念明確、口條清晰,不卑不亢,總是讓人會想緊跟她的計劃理想,掏心掏肺,甚至出錢出力。

最近她又開始洽談一項藝企合作案,希望響應市府為高雄在地年輕人創造藝文工作的機會,李玉玲以「藝術紮根」的概念,說服在地企業支持高美館的「藝文繁星計畫」,讓年輕人能到美術館服務、學習。簡單地說,透過藝企合作,以長期專案的方式,專款專用在高雄在地年輕人身上。有別於一般打工,有更深的教育意義與陶冶。這樣的mentorship 課程,是培訓種子部隊,最笨但最實在的方法,假以時日,必然蔚然成林。

成為城市發電機

李玉玲很快在高美館附近找到居所,安頓自己。哲學家先生,偶爾也南下陪伴,婆婆也會坐著輪椅南下參加高美館各種展演活動,始終為她加油打氣。

對於接任高美館的同時,眼前橫亙許多困難,包括提振高美館團隊士氣與作戰實力,推動高美館館舍改造與庭園整修,以美術館品牌聯名方式(Co-Branding)扣接國際,以大南方計劃新座標,為美術館提出新定位(New Brand)。最後與市民有約,推動藝術生活化,生活藝術化,讓高美館成為高雄人的新地標。

高美館是在1994年6月正式開館,迄今27年。其實在1983年北美館開館那一年,從台北南下接高雄市長的許水德,就提議比照台北,興建高美館,結果經歷過3任市長、10餘年的籌備,才興建完成。

高美館長期被認為台灣館員編制人數最少的公立美術館,但其展覽館舍為台灣第二大,但目前用人獲得改善。在心態上,也從過去「有多少錢做多少事」,到她以身作則,迎向新世紀的網路AI時代,行銷文宣,跨域合作與國際連結,打造自我品牌,蓄積更多戰果與自信心。

長久以來,台灣南北發展失調,一直為外界詬病。高雄市推動行政法人化,企圖改變現狀,成為台灣第一個由地方政府成立的行政法人。改制初期,由高雄市立歷史博物館,以及高雄市電影館所組成,自2017年元旦正式掛牌營運。列為第二階段實施的高美館,於同年7月1日納入營運業務範圍,成為第三個專業館所。

李玉玲館務運作上,化繁為簡,朝向專業化方向,充分發揮典藏、研究、展覽與教育推廣的內在能量,並扮演城市藝術文化「發電機」的重要角色。

至於高美館的館舍改造與園區整修,也是李玉玲面對的大工程。

高雄興建美術館雖然在1983年就有了共識,但用地舉棋不定,1985年,市長蘇南成上任後,選定內惟埤學產用地27公頃土地,興建美術館及美術公園,遂於1986年開始規劃。1994年6月12日,高美館正式開館營運。「內惟埤文化園區」(含美術館)分3期工程於2002年10月底完工,至此整個園區與美術公園建置完成。

2017年7月1日,高市府文化局移交予行政法人高雄市專業文化機構,由行政機關轉型為專業行政法人場館。今日的高美館,目前包括台鐵地下化後納入附近路段,幅員達43公頃,以「內惟埤文化園區」為核心。這麼龐大的一塊藝術園區,能夠為城市輸出藝術創意,用文化歷史梳理下的情感、記憶,甚至輸出對未來的希望與期待,讓高雄的進步與翻轉,有更多美好印記。

大破大立,空間再詮釋

2019年獲得普利茲克建築獎的日籍建築師磯崎新(Arata Isozaki),曾提出美術館典範的「三個世代」理論,從羅浮宮式的古典博物館,到紐約MoMA式的現代主義白盒子美術館,再發展到當代美術館時。李玉玲認為,磯崎新強調的是「空間化」的概念,美術館建築空間,與藝術的空間,以及城市的關係,環環相扣,特別突出。

李玉玲自2017年擔任館長以來,努力提升高美館的全球知名度,期望如倫敦的泰特現代藝術館、東京的森美術館、巴黎的布朗利碼頭博物館,具國際城市的代表性,因此開放讓有才華和想像力的設計師來展現實力。

李玉玲把高美館環境打造,切分為兩個部分來思考,一是美術館內的空間改造,另一是戶外園區的大破大立,皆是在這幾年市府與中央不同經費支持下,才得以一步步逐漸實現。在這樣饒富當代性的美術館硬體空間之外,藝術的空間,以及城市的關係,就得靠更多的藝術策展與連結,才能坐收藝術文化的與時俱進。

高美館成立於1994年的高美館,是繼北美館1983年、國美館1988年落成啟用之後,成為第3座台灣公立美術館,鎭守南台灣藝文樞紐。當時擔鋼興建高美館的是台灣知名建築師陳柏森、盧友義,他們以競圖方式取得設計權,2棟主建築和4層樓高的美術館,成為高雄的文化地標。南台灣當時長期缺乏大型文化場所,高美館肩負著南台灣美學文化傳播的重責大任。

然而藝術發展進入21世紀,品項、型態、功能、互動模式,日新月異。當時的思維與設計,與當今的發展狀況,顯得老邁與沈重。深諳「空間」對當代藝術發展的意義,李玉玲急於改造高美館的空間様貌,她提出新型態美術館,歸納為三:特殊體驗場域、藝術的空間,以及城市的關係。

2017年在市府經費的挹注下,李玉玲首先協調設計團隊,以104與105展覽室開始進行,蘭花溫室的裝置藝術,在「靜河流深」展覽中,以室內溫室透過空間改造,能夠看見室外園區,成為畫龍點睛的美麗一隅。

其次,用光線重新定義空間,李玉玲改造一樓進門最大的兩個展廳,採用公立美術館沒用過的防焰等級光膜燈光系統在天花板,以及耐壓、抗污且有良好止滑效果的晶化水泥當地板。

以目前的工程來看,除了2F挑高空間整修了一半之外,其他的樓層都已完工,不只視覺效果,煥然一新,在功能的使用上,更可以明確分工。

至於館外園區,擁有40多公頃生態綠地的高美館,在國內極具特色。高美館從2018年便展開園區優化工程,不僅在水利局幫助下,重整美術館園區的內惟埤,讓湖面面積增加。透過整修,讓自行車更方便進入,並整平數萬人每天步行的道路鋪面,逐步優化園區空間。

李玉玲對於空間改造的重點,相當明確,高美館整體從光線定義空間,設定3大目標:照明的改善、動線的串聯,以及發揮高美館得天獨厚的優勢─戶外43公頃的生態園區。藉此與內部的視覺相結合,館裡館外,觀賞者對空間交換的觀感,更加強烈。

李玉玲召集館員繞行美術館一大圈,她用減法,去除不需要的東西,舉凡過期的展物、多餘的護欄、妨礙視線的屏蔽物和地貼,統統拆除。回溯興建之初,陳柏森、盧友義的設計理念,希望能與原有內惟埤土地紋理呼應,並回應高雄生態團體的建議,保留水域埤塘的設計,在園區內設計一個湖,以延續地區原有意象,同時造成微氣候,保留現地既有老樹,引入符合南台灣氣候的本土植栽,降低南臺灣的炎熱感。創造密林區、水渠與不同的地景高度,提供園區環境的多樣性,將不透水鋪面與水泥設施降到最低,與蓮池潭及龜山蛇山對應,讓美術館與美術園區融為一體。

在高雄落腳長住,李玉玲越來越了解高雄的城市性格。對於高美館,李玉玲深諳要跟高雄市民做朋友,保持互動,打開美術館大門,多點視角,多元動線,勢在必行。放大進美術館族群,不看美術館,只來園區作運動、練身體、談戀愛,作親子互動,都很歡迎。

如果有一天,80%的高雄市民,知道高美館與他們的生活,息息相關。當有朋友來到高雄,他們會馬上想到要把客人帶到高美館來,不管是來繞園區,來用餐,或者逛展區,欣賞展覽作品,才是李玉玲的心願所在。與市民有約,高美館成為高雄人的新地標,藝術連結生活,作為觀光後盾,更是終極目標。

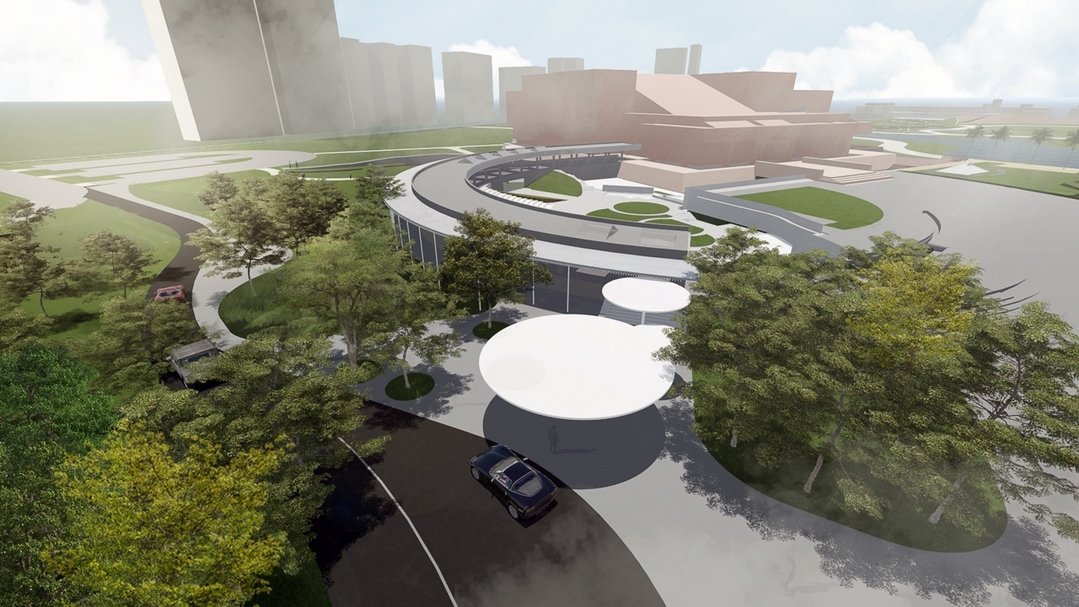

2021年6月19日,高雄市府拍板,大美術館計畫的最後一哩路,內惟藝術中心創設計畫啟動。據了解,內惟藝術中心位在高美館園區西側馬卡道路與兒童美術館間,占地約1公頃,委由劉培森建築師事務所規劃設計。劉培森在高雄合作多次,一直很受市府團隊肯定,例如,於2014年完工的高雄市立圖書館總館,這回高美館的新館舍與聯合典藏空間,外界給予極正面的期待。

以前,高美館給人的印象:位處城市邊陲、公共交通可達性低,缺乏可使之融入城市的展覽活動,園區空間規劃上也未臻友善。現在逐項被改善,偌大園區煥然一新,大惟埤塘的原生水草,生意盎然,禽鳥戲水,自有一番風情。

現在進園的民眾,越來越多,從早起的跑步、氣功、太極拳、土風舞等,到傍晚的親子互動,大家把進出美術館,看得越來越理所當然。如果沒有疫情破口,原本高美館重開幕時,準備在園區舉辦露營活動,讓民眾體驗夜宿美術館的美好。

高美館改造計劃,曾在去(2020)年5月間,以專訪形態登上英國《建築評論 》(The Architectural Review) ,國際建築界也開始注意到高美館的轉型與蛻變。李玉玲在訪問中表示,未來高美館仍有許多其他建築設計的規劃需求,包含美術館周邊的大型生態友善園區,進行更具特色的規劃和設計,並將規劃具有公共服務、美學展示與教育等多功能的典藏記憶庫,日後還有兒童藝術中心、雕塑公園的改善,希望能有更多機會邀請才華洋溢的設計師為高美館提出洞見。

5年的時間過去,果然功不唐捐,大家提到高雄美術館,高雄市民越來越有感,越來越以高美館為榮!

藝術觀眾那裡找

高雄市副市長史哲曾表示,美術館所扮演的角色,是藝術家的舞台,更是視覺藝術的殿堂。但他常常自我提醒,美術館一定要進入市民的生活。高美館館長李玉玲為了重新定義美術館與城市的新關係,今年以「蛻變與新生」的概念出發,從既有現代藝術取向的展間,朝向更符合當代藝術需要的空間邁進。

她指出,21世紀的美術館強調公共性,以「人」為重點,美術館不再只是神聖殿堂,而是融入日常生活,是城市創意的發電機,也是接軌國際的平台。所以要結合歷史風土與在地特色,發展獨具特色的大美術館園區,讓新空間更具開放性、可近用性及公共性的關懷。

李玉玲深刻感覺到高雄人和美術館的距離太遠,勞累折磨,都是其次,她不能忍受民眾告訴他,不知道美術館、沒去過美術館,甚至不喜歡去⋯。有一回,她去高雄中山大學授課,看到同學熱烈選修,起初很開心,但上課時,一問下來,對高美館與展覽所知不多,令她難過不已。她不禁苦笑問學生,「同學們為何選這門課?」

李玉玲在乎民眾對高美館的感覺,不管她走到那裡,每次她都會盛情邀請民眾到美術館看展覽。遇到民眾反應稀稀落落,或說看不懂,沒意願,都讓李玉玲重新反省,為何台灣民眾不喜歡來美術館。「我們一到一個城市,都會找美術館參觀,巴黎、倫敦、紐約、東京都一樣,美術館是必去的行程。許多外國人只要是放假,就會想到美術館去走一走,逛一逛,就算不看展覽,也會去喝杯咖啡,看看書店⋯」

「如何讓高美館,成為市民生活美學的空間體驗?」

李玉玲堅信,唯有營造獨特的空間氛圍,才能藉由民眾身體的感知,看見或遇見藝術,讓高雄市民感受到,「來美術館是一個城市美好生活的存在」。

為了呈現法人化後高美館首波空間改造的成果,李玉玲親自策劃了既在地,又很國際的「靜河流深」特展。李玉玲感性地說,這是我給高雄市民「愛的情書」。

「靜河流深」是意涵深邃的出色展覽,以河流為隱喻,把城市脈絡拉出來。古今中外,一座城市的美好,大概都與河流相關。李玉玲掌握河的奥妙,從高美館連結到高雄愛河流域,沿途的文化機構,包括史博館、電影館、高市總圖等,通通扣接入內。

展覽邀請8組國外藝術家與5組國內藝術家或團隊,在空間中展出系列代表作品或進行現地創作。國外藝術家包括:館內典藏的英國攝影家約翰.湯姆生(John Thomson)於1871年來到福爾摩沙(台灣)拍攝的打狗港(高雄)影像作品,現代觀念藝術旗手的美國藝術家約瑟夫.科蘇思(Joseph Kosuth),在2003年「威尼斯雙年展」為盧森堡奪得國家館金獅獎的藝術家謝素梅(Su-Mei Tse),日本知名當代攝影藝術家並跨界劇場創作的柳美和(Miwa Yanagi),以刻出彷彿生長在日常生活邊緣角落的細微植物而著稱的日本藝術家須田悅弘(Yoshihiro Suda),將雕刻工藝的極致轉化為當代藝術的日本藝術家橋本雅也(Masaya Hashimoto),近年活躍於國際各大藝術展覽舞台的藝術家蔡佳葳(Charwei Tsai),定居台灣且致力於聽覺經驗探索的法國聲音藝術家澎葉生(Yannick Dauby)等。

當無垢舞蹈劇場在開幕典禮中,以儀式的的凝結慢動作,舞出滿室的禪思,搭配新整修完成的美術館空間,讓人感動不已。李玉玲的高度、深度、理想性與使命感,盡在其中。如她所說的,是獻給高雄的赤誠情書,更是獻給走過半百人生的自己,一份純真禮讚。

為了讓愛河在地題材,更加深大家印象,李玉玲除了邀請國內藝術家作詮釋之外,她還找了6位國際知名藝術家,透過激發他們對高雄這個港都、移民城市的想像,無不希望讓藝術與城市串聯。

2年前,高美館25週年推出多元史觀特藏展,期望透過常態式典藏展讓市民逐步認同美術館,同時透過典藏作品建立對這個移民城市的圖像記憶。例如,南台灣畫壇靈魂人物劉啟祥,1939年入選日本二科會作品《畫室》,透過專案典藏,順利進入高美館收藏與展覽體系。張啟華留世最早作品《旗后福聚樓》,畫出高雄酒家濫觴。另外,由林玉山家屬捐贈的《獻馬圖(畫馬屏風)》完成於1943年,因二二八事件的關係塵封近60年,直到1999年捐贈高美館,經修復及重新裝裱後,由藝術家憑記憶補畫復原,重現歷史,在在強化了高美館的在地性與獨等意涵。

李玉玲希望把高美館從傳統殿堂式美術館,推升蛻變為一座走向生活、提升公共性的「新型態美術館」,徹底翻轉大高雄。

借力使力 Co-Branding

其中,借力使力,以聯名方式(Co-Branding)扣接國際,增加高美館的國際對話機會,無形中也墊高了高美館的國際聲望。

大家很好奇,為什麼英國倫敦泰特現代美術館的《祼》展,落腳在高美館,不是首善之區的北美館或文化部直轄的台中國美館。這一切都是拜李玉玲的說服功力。

「裸:泰德美術館典藏大展」集結自泰德英國館、泰德現代館、泰德利物浦與泰德聖艾芙思的經典藏品,共計超過60位藝術家、123件油畫、雕塑、攝影等藝術作品,時間跨度橫亙200年。回溯1790年代至2000年代,身體在西洋藝術史上的演化過程,也將爭議性不斷的「裸體」議題,歸納出隨著時代轉變的美學觀點與批判。

耗費4年的時間籌備,由澳洲雪梨「新南威爾斯美術館」開始巡迴亞太地區,走過紐西蘭、韓國。巡展過程中,李玉玲以高雄市立美術館長的身份主動爭取,結果遭到拒絕,對方答覆說,雖然該美術館對台灣很感興趣,但只聽說過台灣的北美館,不知有高美館。李玉玲不以為忤,透過澳洲友人,當時擔任紐西蘭奧克蘭美術館館長德文波特(Rhana Devenport)的引介,力邀泰德美術館全國與國際節目總監內斯比特(Judith Nesbitt),提供公費機票來台。

雖然內斯比特為李玉玲盛情所感動,但沒有放行展覽的意思,僅允諾在出席韓國首爾開幕的行程中,插個彎路到台灣。李玉玲和她懇談1個半小時,從頭到尾聚焦在該展作品的美術史地位,以及在高美館展覽的預期效果,內斯比特對李玉玲深厚的美術史專業見解,以及爭取優質展覽到台灣的熱切心情,印象非常深刻,更難得的是,李玉玲完全沒有擔心昂貴展覽經費問題。內斯比特事後表示,她第一次看見,這麼大氣、勇敢的館長,不因展費昂貴而有所猶豫,讓她找不到再拒絕的理由。

李玉玲深知這個國際大展有著重磅之重,不是打著國際名號掛羊頭賣狗肉。她將泰德美術館的跨館收藏視野引介給台灣人,不但是把泰德的高度與價值引進國內,也要給策展同仁作示範,一個重磅展覽,除了美術史觀外,豐富性、代表性,都要面面俱到。

李玉玲在花費1年的時間策劃,高雄作為該巡展最終站,讓世界級的藝術品走進台灣高雄,而前瞻性的策展創作,激發更多在地火花,高雄市立美術館接軌全球博物館網絡,成為必然。

「裸:泰德美術館典藏大展」只在高雄,全臺唯一,而且長達3個半月,橫跨2018年暑假大檔期,許多臨近國家與地區的藝術愛好者,專程飛來高雄看展。更可貴的是,這個國際大展是泰德美術館與高雄美術館的聯名合作(Co-branding),讓高美館的國際聯結,跨出新路,也找到自己再定位(Re-branding)的契機。

李玉玲認為,打國際牌,借力使力,是高美館翻身的捷徑。

日本東京森美術館(Mori Art Museum)的「太陽雨」,以及法國巴黎凱特伯利博物館(Musée du quai Brandy)的「刺青─身之印展」,接二連三,形塑與強化高美館聯名的最大宣傳綜效。

「太陽雨」聚焦於東南亞當代藝術,自1980年代至今之發展及轉變,透過藝術家的創作呈現該區域內各國之民族、政治、經濟、文化、歷史等多面向議題。時任森美術館副館長、本展總策展人片岡真實(Mami Kataoka)特別專程來台參加開幕。她說,作為展題的「太陽雨」,完美地在象徵性層面上表達了東南亞文化及藝術中蘊含的多元性與不確定性。

藉助這一大型東南亞藝術展,高美館得以進一步開啟東南亞議題下新的文化視界與對話想像,並回應政府延續多年的南向政策。

而高美館與法國國家凱布朗利博物館聯名主辦的特展「刺青─身之印」,延續高美館長期研究關注的「大南方的多元史觀」。「刺青」展中,梳理了跨越疆界、綜觀5千年人類文明的樣貌與視點。藉由刺青這一「最貼近身體」的形式作為連結媒介,探索著身體與靈魂之間千絲萬縷的聯繫。

法國凱布朗利博物館是為法國第4大博物館之一,館藏了法國官方「非歐洲的」文物與藝術品。作為全球首間收藏刺青藝術的博物館,為了再現人體的質感,凱布朗利博物館與電影特效產業合作,研製出了「特殊人體翻模的矽膠模型」提供藝術家創作。2014年初次發表「刺青」展時受到了極大的迴響,同時也在社會上掀起了刺青適不適合進入美術館的討論。而後展覽自巴黎巡迴至多倫多、洛杉磯,共已累積了150萬人次參觀。

有了泰德的成功經驗後,增強了高美館團隊自信,同時也讓原本半信半疑的高雄市政治圈,對高美館的再造與行政法人化推動,有了更多的理解與支持度。倫敦泰德美術館、東京森美術館、巴黎凱布朗利博物館等3個聯名國際大展,讓高美館「品牌」也跟著水漲船高,力拼後來居上的翻身機會。

自創品牌 New Brand

錄像藝術鬼才湯尼.奧斯勒(Tony Oursler)在高美館展出,這是高美館從co-branding到re-branding 的躍升,這是自我策展的自信展現,也是高美館自我品牌打造的試金石。

「黑盒─幻魅於形」(Black Box)一展開啟顯影空間內部的神秘未知及源起,透過光線與科學喻象所展開之無限可能。在光影,影像科技,聲音與詩文交錯之間,模擬人類和情感特徵,創造宛如附有生命的雕塑個體,引領觀者穿梭於影像空間,探索個體心靈、精神及大眾文化及現代科技之虛實。此次亞洲首次大型個展展出之經典錄像裝置作品,實驗短片及電影作品,呈現奥斯勒自早期生涯至今其影像創作軌跡。

為展覽開幕致詞。.jpg)

早在數年前,李玉玲努力思考策劃國際知名當代藝術家,在與奥斯勒深談後,立即敲下合作計劃。奥斯勒 也非常認真看待這項合作,疫情中他親自飛來高雄,在14天隔離,7天自主管理,以及現場的佈展,花費了他一整個月時間。為了表達他對台灣的看重,除了他大半生最重要的作品都帶到台灣,分享給台灣民眾之外,他特別招募高雄在地兒童,量身打造兒童版影像,讓人驚喜不已。

「泛.南.島藝術祭」開展,展現的是台灣與國際連結的企圖,也是爬梳南方文化價值的誠意,更是高美館勵精圖治後,團隊策展實力的總展現。

「泛.南.島藝術祭」由李玉玲擔任總策展人,紐西蘭戈維特─布魯斯特美術館館長札拉・斯坦霍普(Zara Stanhope)以及帕特迦藝術博物館館長Reuben Friend擔任國際策展顧問,與館內策展研究同仁共組策展團隊。

展覽中同時揉和「去邊界」、「多元性」及「海洋文化」3大內涵,匯聚出自7國、23組創作者的62件作品,豐富媒材,呈現兼具國際藝術視野、在地文化脈絡的跨域展演,更譜出獻給人與人之間、人與自然之間,重建關係的序曲。

愛河印記與連結

由於高美館起步較晚,也曾經走過一年典藏經費只有新台幣700萬元的年代,長期以來難以和北美館、高美館競逐官展下的美術啓蒙史觀與名作,因而改以更開放的態度,重新定位南方現代性在台灣的開端,尋求更具關鍵性的關聯和共振。

正巧,2017年文化部前瞻計劃與「重建台灣,藝術史」政策挹注下,高美館開始啓動大南方相關計劃,以更具戰略性的知識部署,回應台灣在當前全球藝術的定位。2019年南美館推出的「南方作為相遇之所」,一方面批判性地延伸、擴大過去高雄美術的邊陲史觀,另方面,更以「全球南方」(Global South)為重建藝術史的方法,檢討過去以歐洲為中心,單一化西洋藝術史觀,並將視野轉移、擴散到多元、複數的全球藝術史觀。

「南方」在歷史與文化的想像空間裡,相對於北方,多隱含有游離於主體、中心、主流等強勢文化之「邊界」的寓意與詮釋。南方,也是作為一種差異特質與匯聚,試圖導引出一個更具開放性與對話性的歷史意識與研究框架。高美館提出「大南方」的概念,意圖做出翻轉。

在此,南方的視野將不再受限於地理上的南部,而是一種製造差異敘述、發掘忽略的聲音的態度。同時也並非由南方取代北方的對立關係,而是在單一敘事外,開啟多元史觀的可能,強調南方與南方之間的對話關係。

這個展覽,兵分二路,一是尋找大南方的國際連結,一是回首與串接高美館對南方的經營,是長久關注的原住民文化,另一是高雄本身的在地性。尤其,李玉玲以大南方計劃 ,作為高美館新定位。

高雄市立美術館收藏了1930到1960年代的南部藝術家作品,以及文獻、檔案,討論南方概念的形塑和可能性。例如,1950年代以來南部流行的畫會交陪情境,透過時間軸的觀念、劇場性的沙龍氛圍,牽起張啟華、劉啟祥、莊世和等南部知名藝術家與寫生有關的典藏作品,以此探討現代藝術到達南方的時間。也是高美館以這些藝術家作為高雄美術現代化開端。

回首來時路

「還會不會有下一個5週年?」李玉玲笑笑說,我不能濫用家人對我的信任,從3年增加到5年,再耍賴下去,就對不起他們。

不過,李玉玲深知要有頭有尾,高美館的轉型、蛻變與再生,有它一定的過程,急躁不得。硬體設備還有半個2F空間未改造,而園區的新建工程,正要起步。行政法人化的推動,持續前進,現在高美館的人力配置,逐漸追加中。

而讓李玉玲念茲在茲的高雄民眾,市民心中有沒有一座美術館?從機場或高鐵站下來,最短的距離是否就在高美館?

面對整修後的偌大內惟埤美術館園區,越來越綠意盎然。5週年紀念日,也許不是外在形式的慶祝,而是內在自我的再期許。

「種一株樹,象徵生生不息?!」李玉玲當場點了點頭。

「種樹是個很棒的提議」,她會再積極安排補種。「不過,今天一早就跟日惹雙年展的策展人討論,與國藝會合作拓延『泛.南.島藝術祭』的合作計劃,然後就一直忙到剛剛⋯」28日天黑時間,李玉玲在訊息的另一端說。

「⋯午夜夢迴,想想自己在沒有任何確定資源承諾的事實下,如何敢做這麼多大大的夢?」除了神的引領之外,很難理解為何李玉玲從小到大,她就一直不知道困難為何物。而「憨膽」是先生何志青,對她的憨憨勇氣,所下註腳。

是的,一切感謝主!