剖開的果核,乾扁的長袋子

當代藝術在重返超現實的場景中,透過「物」的形態與「器形」的象徵選擇,重揭了以身體奧祕為出發的「世界起源」之探索。

我從何處來,要往何處去?這個生命哲學如何從形而上的領域,進入形而下的理解領域?從擁有孕生概念的女體出發─卵狀、盒狀、袋狀、瓶狀、罐狀,總總與容器有關的圖像、雕塑、或物件,因女性的生理形象與生殖功能,已泛文化地成為生命起源的視覺符碼。相較於厙爾貝(Gustave Courbet)那件收藏於巴黎奧賽美術館的《世界的起源》(L’Origine du monde, 1866),以寫實技法描繪一個仰躺,沒有頭與腳、大腿分開的裸女局部特寫,當代女性創作者的容器概念,所陳述的已不再是直男藝術史的「世界起源」。

歐洲在文藝復興時期已有人體解剖學的圖繪,但至19世紀後期,因現代生理學的發現,才有解剖模型的教學研究出現。兩性的內部器官,在這三百年的差距中,終於有了性別與空間的圖解展示。以科學之名,曾以物體呈現出的女性內部器官的女性,可以猶太裔的阿萊塔.雅各布斯(Aletta Jacobs, 1854-1929)為先驅。雅各布斯是第一位被荷蘭大學錄取的女性,除了是荷蘭女醫前驅,也是女權運動的國際領軍人物。1882年,她將民權活動與科學訓練結合,於荷蘭成立了第一家避孕與節育的診所。

1897年,雅各布斯出版了《女人:她的結構和她的內部器官》(De Vrouw: Haar bouw en haar inwendige organen)一書。她親自繪製折疊板,透過解剖模型,既科學又藝術地描繪懷孕中的子宮階段。這些像剖開的果核物件,雕塑性大於科學性。它們不像歐洲文藝復興時期的解剖圖繪,總是出現一個知識公共空間,衣冠楚楚的男性們,圍觀一個裸屍的情境,而是用一個子宮空間指出生命的形成。前者從死亡出發,後者從孕生出發;前者的場域是解剖室,後者的場域是子宮室。

子宮,是女性獨有的袋狀身體空間。它孕育陰陽,但不保證非陰即陽。生命細胞的分裂,成為一個決定「正常」與「不正常」概念的命發現場。在醫技進步的20世紀前期,對「世界起源」的更正行動,有了「囊袋組群」的位移手術。2015年一部英國傳記劇情電影《丹麥女孩》(The Danish Girl),即以丹麥畫家莉莉.埃爾伯(Lili Elbe, 1882-1931)與格蕾塔.魏格納(Gerda Wegener, 1886-1940)為靈感,敘述1920年代的變性故事。另一位近年才出土的《丹麥女孩》,藝術家路易斯.馬庫森(Louis Marcussen, 1894-1985),其一生則一直受困於袋狀的迷思裡。

馬庫森又名奧瓦塔奇(Ovartaci)。他/她出生時被指定為男性,後來確定自己是女性,但在生命的最後階段,又認為自己應該是男性。1923年,奧瓦塔奇移民到阿根廷工作六年,一路上不斷試驗藥物。1929年,他/她被送回丹麥里斯科夫的精神病院,在那裡生活和工作了56年。1957年,經過多年的變性手術請求和自己粗暴地嘗試,醫院終於為「她」提供了形體確認手術。然而,但自1972年至1985年去世,奧瓦塔奇卻又認為自己是男性。奧瓦塔奇這個化名,即顯示出角色上的對換。「Ovartaci」中的「ovar」,是醫院的一個領導代稱,即「首席精神病醫生」(Chief Lunatic)的身份。「taci」則源自「tossi」,是對病院病人的口語稱呼。換言之,「奧瓦塔奇」具有了「首席精神病醫生」與「病患」雙向指意。(註1)

奧瓦塔奇是自學型的藝術家。丹麥有個「奧瓦塔奇博物館」(Museum Ovartaci in Aarhus),展示其在精神病院的創作作品。2018年的《奧瓦塔奇和瘋狂的藝術》回顧展,乃將其作品視為一種「失常的瘋狂」(Madness)表現。至2022年威尼斯雙年展,則為「她」開闢了一個博物館式的櫥櫃空間,展示他/她的奇幻創作。

奧瓦塔奇長期製作了許多穿著彩繪和織物的真人尺寸人偶,除了出現細長的特徵外,也伴隨著古埃及或異教馬戲團的神話場景。她們都像乾扁的長長袋子,懸掛在櫥窗內。這位藝術家亦繪製了許多逃離的計劃,作了可以飛出醫院圍牆的直升飛機模型。飛的嚮往,使他/她創造了輕盈的外星生物、長著翅膀的鷹身女妖、疊加的建物。心理與生理的混淆與不適,使奧瓦塔奇活在「認同」的禁錮裡,其所處的年代社會,成為一個排斥的大牢籠。

從厙爾貝帶有情色的《世界的起源》被詮釋成「歌頌女性的偉大」之說,再到「剖開的果核」與「乾扁的長袋子」的剖析與訴求,性別上的形體認同,都有工具論的色彩。

鏤空的籃子,結構化的乳與槽

鏤空的籃子與袋子,在符號性被抽離後,在近代也常以一種純粹的形制,取代性別身份。1950年代,曾是北卡黑山學院的學生露絲.淺澤愛子(Ruth Aiko Asawa, 1926-2013),便以一系列抽象形式的鉤編金屬絲雕塑,發展出她的現代主義雕塑。1962年,她開始嘗試植根於自然形式的繫繩雕塑,形式也變得越來越幾何抽象。她從籃子設計開始,進而探索了懸掛在天花板上的生物形態。此鉤編金屬絲編織技術是向墨西哥托盧卡(Toluca)村民學習,從編籃概念找到一線到厎的互鎖、交織之形式。其環形金屬絲雕塑,在於探索內部和外部體積的關係,也在於創造一種同時存在於內部和外部的形狀。

雖然淺澤愛子製作雕塑的技術類似於編織,但她沒有研究編織,也沒有使用纖維材料。這些標誌性的金屬絲雕塑,多以各種配置懸掛在白色底座上方的天花板上,投射出的陰影成為相似的分形,也預示一種既不搖擺也不完全靜止的生態系統。這些來自自然的形體,可能是植物的分形、蝸牛的螺殼、透光的昆蟲翅膀、清晨補網的蜘蛛、松針尖上懸浮的水滴等。作為藝術家,淺澤愛子認為「視覺身份」比「性別身份」重要。其2022年回顧展,以「宇宙公民」命名,即是一種身份定位。

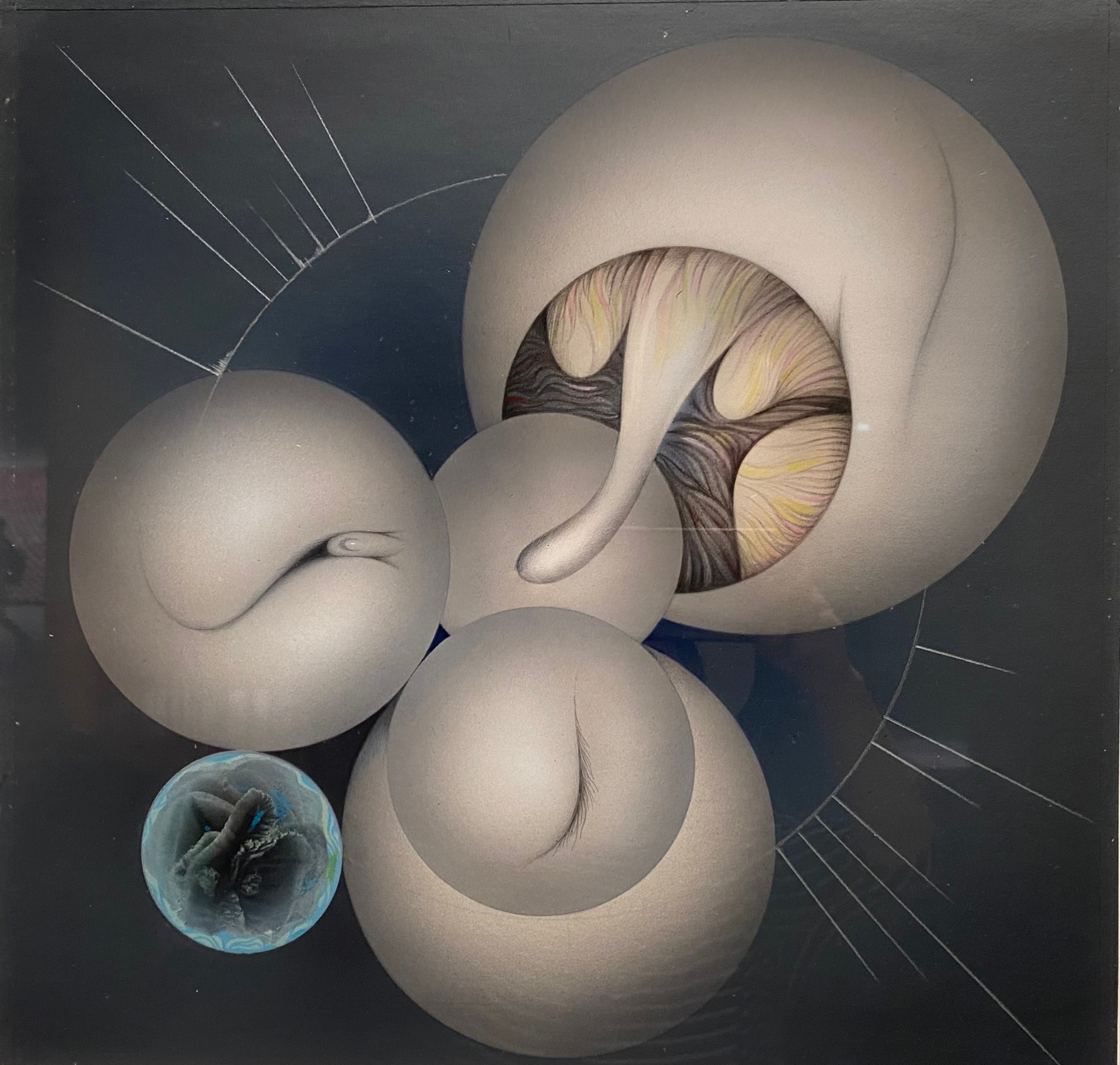

另一位捷克雕塑家瑪麗亞.巴爾圖佐娃(Mária Bartuszová, 1936-1996),於1951至1961年間在布拉格高等應用藝術學院學習美術、建築和設計。離開家鄉前往斯洛伐克東部後,她開始使用不起眼的材料探索自然的生成能力與現象。她將橡膠氣球懸掛在支架上,並給氣球塗上塗層,利用重力創造出類似於巢、種子和雞蛋或母體器官等形式。1980年代,受到大自然啟發,又製作了一系列仿效有機形狀的卵形雕塑。這些「活的有機體」類似孵化的雞蛋或繭,有綑紮狀有破殼狀,出現巢穴與圓滾等聚集狀態,猶如分裂與包容的世界之源。

從自然宇宙轉到身體宇宙,在日本習藝的戰後新世代藝術家,泰國的珊皮塔克(Pinaree Sanpitak, 1961-),則通過血管、乳房、雞蛋、東亞和南亞的浮屠圓頂結構,以及各種微妙彎曲的輪廓,製作許多像是乳房的圖像和容器。珊皮塔克曾就讀於日本筑波大學和澳大利亞達爾文北領地大學,作品主要靈感來自女性身體,而提煉出來的最基本形式,就是人類的乳房。

在哺乳過程,珊皮塔克意識到乳房是如何支撐自身,遂開始將乳房視為女性和自我的隱喻。她運用繪畫、雕塑、素描、烹飪等多種藝術手法來探索這個形態。甚至作出乳房形狀墊子,人們可以在上面休息,並探索他們的感官知覺。這些供養容器系列不僅是身體形象,也表述身體在神聖和世俗之間的不同意義。在2022年威尼斯雙年展,她採用壓克力、羽毛、金箔和銀箔以及具絲綢般的質感繪畫,將乳房圖案簡化為土墩和容器形式。

卵形塑像非女性專屬。日本藝術家池田龍雄(Tatsuo Ikeda, 1928-2020),也有許多異形卵的設計。二戰期間和戰後,他曾在日本的美國軍事基地工作。戰後,池田進入東京的多摩藝術設計學校,作品出現反帝國主義、反民族主義和倡議和平主義的政治理想。因1963年至1965年,美日簽署《安保條約》,他才將注意力轉向微生物、人體解剖、超意識的探索領域。這些畫作,由人物、建物、生物等組織拼成,出現卵生與胎生合併的異形設計。它們沒有性別之分,彷彿是原生或未來的物種。

相對於「活的有機體」,華裔美國藝術家徐梯善(Tishan Hsu, 1951-),其2021年至2022年的《Watching》、《Breath 》系列的「電機人」,則以手機形制作為肉身,透過有機矽和醇酸樹脂合成材質,塑出有身體孔洞的有機物。這些支離破碎的身體部位,除了有乳頭、肚臍,也以測溫槍的顯示屏,提出與情緒監控技術相關的圖像。它們同樣沒有性別,也不是從猿猴到賽伯格人的進化想像,而是電機的活化。平放的屏幕成為手術檯上的解體物,也像是由合成樹脂所塑出的醫護用具。

相較百年前的阿萊塔.雅各布斯之子宮模具,徐梯善的電機臨床解剖裝置,在擬人化中,同樣有「凹槽情結」。而在角色代換上,如奧瓦塔奇的「Ovartaci」一詞的醫病關係,這些「電機人」既是監控者,也是被監控者,人機關係水乳交融,你中有我,我中有你。

「他」者,作為自我尋根的材料

從雅各布斯的「她的結構和她的內部器官」,到徐梯善的「它的結構和它的內部器官」,器官機具的認同走了很長的一段路,也留下了制式化的符號與象徵。而奧瓦塔奇沒有辦法調適的外在與內在,在當代則獲得了更大的包融空間。這些自我追尋,不再是性別差異或是一元的選擇,而是相融體的再發現。

將「他人檔案」作為個人的相融體,可以美國藝術家厄普森(Kaari Upson, 1970 -2021)的《拉里計劃》(The Larry Project, 2007-2011)為例。厄普森以探索精神分析、痴迷、記憶和身體等主題而聞名,在技法與形式上,善作龐大的石墨圖紙和矽膠,樹脂,顏料和木炭等怪異鑄件與扭曲雕塑。其有關人物和家居用品的繪畫,多出現一種令人不安的、過度人性化的狀態與風格。

厄普森曾就讀於紐約工作室繪畫、繪畫和雕塑學院,並在2007年獲得加州藝術學院(CalArts)碩士學位。這一系列的繪畫、裝置、表演和影像的創作靈感,來自她在2003年發現的一個男人的個人物品。2003年,厄普森在她父母家對面的一處廢棄房產,發現了一箱箱信件、法律文件、日記、照片,這些都屬於一個她後來稱為「拉里」的男人。她將這些盒子保存了一年,不知道如何處理它們。

2004年,房子被神秘地燒毀,她決定開始通過創作追踪「拉里」。通過對文件的錯讀、錯憶和自己的幻想,她創造一個敘述體的計劃。透過繪畫、雕塑、視頻和表演,她發現「拉里」是以花花公子海夫納(Hugh Marston Hefner, 1926-2017)為人生原型。他曾參與一些自我認知的自助活動,如榮格分析、內在淨化、完形療法等培訓,也有一些跨性的角色出現。這些檔案成為了厄普森個人性別、權力和慾望表演的探索材料。(註2)

2008年,厄普森也製作了真人大小的玩偶版「拉里」,一起在不同場域演出,還轉換了「拉里」女兒、母親和性伴侶等角色。她還製作了《小窩》(The Grotto),一個來自花花公子大廈洞穴式游泳池的玻璃纖維複製品。在雕塑中,厄普森投射了她自己的影像,戴著乳房和生殖器的矽假體,跨坐在「拉里」娃娃上。2009年,厄普森將「拉里」娃娃鑄成木炭,並用這種形式靠在畫廊的牆上作畫,在過程中將「拉里」消耗掉。

2011年,厄普森將「拉里」故居的建築複製品以及其他物體,如枝形吊燈和鐵門,鑄造成柔和的粉紅色乳膠。在《鏡像樓梯倒置,聖貝納迪諾》(2011)一作,厄普森回到了「拉里」原來所在地,當時已是一片廢地。她在地下挖了一個通往「拉里」臥室的雙樓梯倒置複製品,並在乳膠中鑄了一個巨大的洞,創造了一個不存在房子的皮膚。《拉里計劃》帶領厄普森認識了內在和外在的自己。有關肖像的形塑,孿生、鏡像和負拷貝的理念運用,一直出現在厄普森的作品中。借鑒花花公子的普遍幻想,厄普森選擇以一個陌生男子為載體,權充了自我認同的相融器。

敗於乳房。這位探索虛榮和衰敗的精神創傷藝術家,在與乳腺癌抗爭多年後,於2021年去世。其晚期的《肖像–虛榮的德國人》(Vain German, 2020-2021)系列(註3),乃使用3D建模技術來創建模具和鑄件,並在其上塗上聚氨酯,樹脂和顏料層。她用附加標題暗示了它們的藝術史脈絡「Vanitas School」(註4),這些畫作是一種死亡面具,它們以跳動的紫色和塵土飛揚的粉紅色,近乎野蠻的視覺效果,形塑了虛榮與腐朽、粗鄙和怪異的世界之源起與源滅。

註1 參見Mia Lejsted, “The art of Ovartaci: outside or insider?“, Jan 11, 2022.

註2 參見Remembering Kaari Upson, Los Angeles artist who created The Larry Project, a seven-year-long series exploring the life of a mysterious, Oct 1, 2021.

註3 附加標題中的「德國人」,指的是厄普森的母親,她從東德移民到美國加州。母親經常是藝術家作品的主題。厄普森2016年在柏林在德國的首次個展,名為《MMDP—我媽媽喝百事可樂》,其中包括她母親令人毛骨悚然的未出版自傳節選。2018-2019年,《母親的腿》在巴塞爾美術館展出,則出現巨大的多節肢體從陰影中垂下,形似腿、原木或屍體。

註4 虛榮的字根是拉丁語「vanus」,意思是「空虛」或「無用」。「Vanitas」流派中,肖像畫多出現頭骨、融化的蠟燭、鐘錶、鮮花,像徵著時間的流逝和死亡不可避免的勝利。

高千惠(Kao Chien-Hui)( 97篇 )追蹤作者

高千惠(Kao Chien-Hui)( 97篇 )追蹤作者藝術教學者、藝術文化書寫者、客座策展人。研究領域為現代藝術史、藝術社會學、文化批評、創作理論與實踐、藝術評論與思潮、東亞現(當)代藝術、水墨發展、視覺文化與物質文化研究。 著有:《當代文化藝術澀相》、《百年世界美術圖象》、《當代藝術思路之旅》、《藝種不原始:當代華人藝術跨域閱讀》、《移動的地平線-文藝烏托邦簡史》、《藝術,以XX之名》、《發燒的雙年展-政治、美學、機制的代言》、《風火林泉-當代亞洲藝術專題研究》、《第三翅膀:藝術觀念及其不滿》、《詮釋之外-藝評社會與近當代前衛運動》、《不沉默的字-藝評書寫與其生產語境》等書。