本專題延續2021年於《藝術觀點ACT》85期「原民場域.當代轉換—藝術的原民性與困惑的多元性」專輯中,「未盡的群像:原住民社群中的性別重影」專題的討論內容,(註1)嘗試打開此刻原住民當代藝術創作與評論中的多元性別視野,並勾勒出某種建基於地方經驗或田野現場的「原酷風景」。

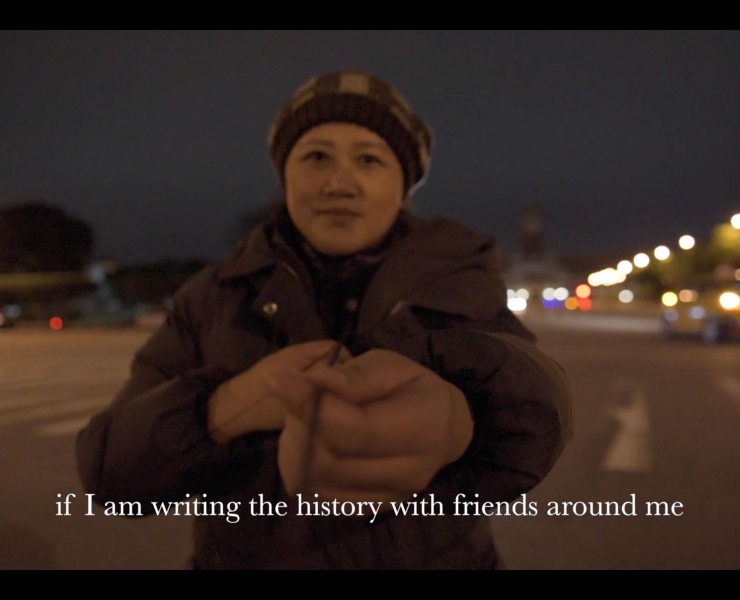

2011年,太魯閣族創作者東冬.侯溫援引族語中的「Hagay」一詞,作為作品之名與影像敘事的內在線索。2018年,第一屆「Adju阿督音樂節」於屏東縣三地門鄉舉行,爾後「Adju」們更以其充沛的行動能量,在特定社群與流行文化中持續打開聲量。相較於酷兒、同志、跨性別等詞彙,「Hagay」、「Adju」或其他尚隱微的多元性別指稱正陸續浮上檯面,其伴隨的認同建構與文化現象,象徵著原住民社群中的非主流性別經驗,正逐漸進入新一波的廣泛現身。

太魯閣族語中的「Hagay」與排灣族語中的「Adju」,在特定語言脈絡下,所指稱者皆是性別氣質非主流的男性。值得注意的是,兩者的意涵也因其在各自社會情境中的互動關係,而具有一定程度的差異。此間的差異,重複提醒著我們——當以「原住民酷兒」作為一種廣納的視域,回看「Hagay」、「Adju」等多元性別指稱及其相關的藝術實踐時,不得不面對的是其間的誤讀或溢出,亦即在文化翻譯上的間距與落差。

原因在於,「原住民酷兒」所涉及的文化結構,或許不僅止於個人主義下的性別解放,或是擁有原住民身分之LGBTQIA族群的差異經驗,尚有一種可能的路徑,是在「系譜」上的跨代銜接與橫向重構。此系譜銜接與重構可能呈現在兩種截然不同的方向中(如同「Hagay」與「Adju」這兩個詞彙所個別揭顯的意涵):其一是越過西方宗教經驗與性別二元論的世代,跨代銜接了原本便內在於族群傳統中的性別多元性;其二則是以此為名(族群中的多元性別指稱),對於特定社群關係中的行動者姿態,進行當下的複寫與再譯。

雖然這是一個充滿問題性的詞組,但本專題在此刻依舊選擇以「原住民酷兒」為關鍵字,做為階段性的敲門磚。原因在於,「酷兒」與「原住民」共同作為某種身分認同與倫理姿態,構成了一種交互批判與補充,其所映照的不僅僅是各自被所屬的刻板印象所壟罩的本質主義陰影,同時也是對於後續行動可能的持續探問——在以分離與聯盟為兩極的光譜中,以其複雜交織的地方處境與獨特回應,積累出當代認同政治及其系譜關係的複數實踐路徑。

本專題聚焦於幾位具有創作者身分的原民酷兒(與深度沉浸於原民場域中的酷兒女性),及其個人經驗與藝術實踐,邀請文學創作者Apyang Imiq與評論者呂瑋倫、盧宏文(與李橋河共寫)、黃瀞瑩,初步描繪台灣原住民(藝術)社群中的「酷兒身體」,速寫出四重聚焦於特定地方經驗或田野現場的「原酷風景」。透過層疊交織彼此相容或互斥的複視觀點,一方面延續此性別觀點在原住民藝術認識論層面的批判張力,同時也嘗試回應台灣當代藝術界近年來聚焦於「社群性」、「原民性」與「復返經驗」的未竟之處。

註1 該專題由「靜寂的盛典:原住民當代藝術中的性別視鏡」策展人呂瑋倫所策劃與呈現。

※本專題感謝2021年「現象書寫 ――視覺藝評專案」補助,也感謝《典藏ARTouch》一同編輯合作,使「地景說話 ――風景藝術的文化知識生產」書寫計畫能邀約青年學者與評論新秀,透過文化知識上的「書寫生產」找到適存的共有平台。

黃瀞瑩( 3篇 )追蹤作者

黃瀞瑩( 3篇 )追蹤作者現為國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士生、《藝術觀點ACT》企劃主編(2019年至今)。長期關注台灣原住民當代藝術,與相關於原民場域之實踐行動。文章與主編之專題散見於《藝術認證》、《藝術觀點ACT》、《Pulima Link》。曾策展「井底計畫(2):autofree」、「微分影像」、「都蘭印象」(協同策展)、「繪.路」等。