巫變

2016年3月,我到銅門部落找東冬.侯溫(Dondon Houmwm),陪他一起前往崇德鄉。行前他也無告訴我太多,只說要去「接靈」。聽說他早婉拒原住民電視台大陣仗側錄,只找了另一位導演朋友和拿著手機的我,拍下這個我以後才知道可能過往數十載都已不曾輕易出現過的儀式。

「接靈」現場就在一個小小的客廳,86歲的拉拜(Rabay Lowbing)已經不便起身,臥坐在沙發床上等我們。她是這個「smapuh」(巫醫)系統的第八代傳承者,東冬的老師。有一天晚上她做夢,前七代smapuh祖先告訴她:「傳給銅門那個孩子」、「傳給銅門那個孩子」。客廳的小桌上擺了七個祭杯,點滿七根香菸,拉拜要東冬倒酒,拿出兩根竹管,給東冬選了一根作法器。那天,竹管黏在了東冬手上,七代smapuh祖先都同意這場接靈,然後他還要把小米糰搓成細狀穿過竹管後吃下,如此重複七次……。在拉拜所承繼的這一支系統中,過去的smapuh主要是由男性司職。直到日治時期,部落裡的男人被大量徵調至戰場,才開始出現女性的接靈者。此間的性別轉換,原來還徵示著對第一次帝國統治下的社會應變。在目前所能找到的有關smapuh的文獻中,大部分的被記錄者,都是像拉拜這樣年屆八十以上的老人家。(註1)

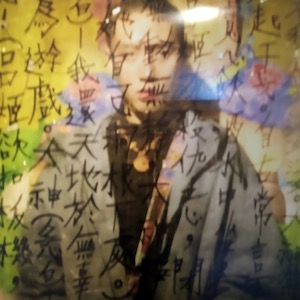

在這個性別比例又重新恢復平衡的今天,smapuh的傳承者這次落到男性身上了。儀式中,拉拜要東冬以指尖輕沾酒面,點灑酒滴到自己頭頂。香菸已被燃起,在我的記憶中,卻沒什麼濃悶氣味,心神顧及,都在拉拜沉遠的眼神中,與東冬那一對在七隻祭杯間滑躍點灑的纖長指甲上。2012年,他也是以這一對纖長指甲、濃冶眼妝,在溪畔大石間展示了一具妖異的、無以辨識特定性別卻又極度性(sexual)化的身體,驚艷或者驚動了彼時的原住民藝術世界。在這樣的一款「男性」正式成為第九代smapuh的那一天,也是很久以後我才知道,它喻示的,若說是一個古典與前衛的交錯時分,不如說是一個既解散又容納了各種浮動的符徵、亙古而未盡的高維世界。

巫問

台灣自1990年代以來,原住民族透過主體性的創作和書寫,逐步建構出一組後殖民語境下的集體群像,從「山海美學」的典範成型,到情寄傳統的文化烏托邦,近年再隨全球性的思潮更迭,重磅加持了這種「復古的人—自然」論述;不過其實在2000年代,就有少數評論者隱微提出彼時典範語言下的某些囿限,十多年後觀之,的確部份致使了台灣的原民研究在某些面向的討論上經常性稀缺。其中包括在「族群」與「性別」的多重交織、尤其是與非典型性別認同主體的闡連關係上,幾乎成了某種無以探尋的迷茫之境。

然而在世界各地,例如北美洲的原住民研究中,此一面向的討論早已成為顯學。自1990年代開始,北美人類學界開始用「雙靈人」(Two-spirit)取代過去帶有歧視意味的「berdache」,來指稱在北美印第安部落中的多元性別角色。這種角色多以男體女裝出現在社群之中,操持女性的社會工作,更重要的是,這個特殊的性別身分,通常又與特定的信仰儀式有秘密的、不可取代的關聯。也就是說,與他們的巫覡文化有密切關係。1990年代以後,雙靈研究在不同的印第安社群裡走向殊異發展,但大抵而言,都是持續地在與西方文化中的性別分類進行抵抗與協商、並試圖回到社群內部去重新想像某種前殖民時期的族群性別史。

「雙靈人」看似在某種返魅的、訴諸古典的策略中走向正典,但近年亦有研究者如Qwo-Li Driskill,將之置放在迎向前衛的文化戰略位置,提出「雙靈批評」(Two-Spirit Critique),在既有的酷兒理論框架中,以原住民性少數為主體,指出一種過往的酷兒理論無以觸及的解殖方案。(註2)

諸此關於多元性別與族群文化的研究,除了北美原住民之外,其實散發在世界各地,包括與台灣原住民有極親緣關係的南島語系島國之中。當然,它們能有此前的研究碩果,是建立在其現象場域的既有條件之上;相較之下,無以在歷史文獻中找到顯著的跨性操演、多元性別表象的台灣原住民,在這張全球原民酷兒的圖譜中,便如喪失話語權似地缺席了。

然而我們真的無法想像一種隸屬於酷兒的圖景,在這樣的政治群像與島嶼風景之中嗎?相較於在18世紀就被白人探險家記錄下來的「berdache」,我們不只很難在過往的記錄裡找到台灣原民的某種「酷兒」的前世足跡,更有甚者,在當前的主流論調中,二元式的性別系譜,依然強勢主導著族群身分的認同法則。但即便如此,我還是認為我們可以在某些「他者」的記憶與經驗裡,重新想像一種性別的認識系統,而非只是依傍於由特定的某一性別所建構出來的「近現代」傳統之中。

巫言

在文學創作的場域,台灣的原住民書寫一方面建構了某種主體性極強的典範,但也同時在這個典範成型的過程裡,排除了某些難以化約的他者跫音。以紀大偉的研究為例,一直到2000年代,整個原住民文學的發展,幾乎不見任何同志書寫的痕跡,唯有的一點記錄,只埋藏在排灣族作家達德拉凡.伊苞(Dadelavan Ibau)的「隱微」的字裡行間中。(註3)

在伊苞的《老鷹,再見》(2004)裡,她透過童年記憶,重述了外婆、外婆的「好姐妹」施迺奶奶,與巫師三人之間的對話。在這段對話中,外婆與施迺奶奶回憶著在舊部落的溪邊大石上玩「尿尿遊戲」而哭笑不止,一旁的巫師卻逕自誦念起一段「古語」,引起小伊苞的興趣:

有兩個女孩,是好朋友,她們在大石頭上面玩耍,發現彼此的陰戶,她們很好奇,非常好奇,兩人互相逗弄著彼此的陰戶,後來死了。(註4)

這一段「古語」,或許即是整個2000年代原住民文學最明確的一段有關酷兒記憶的「隱喻」。然而小伊苞聽不懂,並告訴外婆,村裡的基督徒說她們是撒旦。

在這段記述中,巫師的古老語言是新生的小伊苞尚無以理解的人類經驗;外婆與施迺奶奶長年的「情誼」,則成了晚近基督徒口中的惡魔。如果這裡隱伏著一條時間線,從巫師到小伊苞、再從外婆到改信基督的族人,此間兩造的孰早孰後,實然喻示著怎樣的一種民族記憶之異化或改造,答案已經顯而易見。

在原民書寫與性別政治的研究裡,過去曾有研究者以「女獵人」為題,探問原住民山海美學的書寫典範與特定性別之間的僵固關係。(註5)如果「酷兒」在這樣的典範風景中,也曾有過豆大之地,那麼它的模糊樣貌,或許也會和異性戀男性創作者所建立起來的美學典律大異其趣。溪邊石上的尿尿遊戲、互玩陰部的快樂死去。巫師之語古老迷離,小孩捂耳不聽。在這個豆大之地、僅有的跫音之中,原民酷兒的風景,是性化的山林記憶、迷離不明的古老言語。它們承載的已然不是任何人的純樸與智慧,小伊苞無以理解的情感乃至於情慾經驗,實則還是一張對著特定的文化敘事與復古思情,幻魅發光的照妖鏡。

巫身

2016年,Driskill提出的「雙靈批評」所列舉的其中一個批評角度,即是「情色」(erotic)與原民酷兒之間的重要關係;關於「情色」的主權,其實是面對殖民者帶來的思想改造時,非常重要的解殖手段。(註6)當然,「雙靈批評」的理論生產有其對應的特定歷史、文化場域,然而它所延伸出來的問題意識,卻並非全然無以借鏡。在台灣原住民當代藝文發展的三十年中,「性」的位置究竟在哪裡?它所反覆建構的,(只)是一種怎樣的「性」?誰的「性」?2012年,東冬.侯溫的《Hagay》或許就已曾為這一連串的問題埋下伏筆。

如前所述,這件作品再現的是一種透過逾越與模糊的性別符號、操演一具無特定性別卻又極度性化的身體。在東冬的影像中,不論是族服、紋面的樣式或舞姿,都在兩種性別的邊界之間跳躍不止,而這樣的一種跨性身體,日後亦反覆出現在他的作品中,成了彼時原住民藝術乃至於整個族群文化的二元性別認同系統下的一個「怪胎身體」。在《Hagay》裡,這個「怪胎身體」的特殊之處,還在於他雖身著盛裝族服,卻不是出現在「屬人」的事件場域中,而是遠離社群、魅然現身在山林溪畔;也就是說,東冬試圖展示的這個身體,除了是一個超逸於二元性別的身體,還是一個「非人」取向的屬靈身體。

《Hagay》的文本來源,就是一則非人神話。在東冬所「臆造」的文本中,(註7)這是他的大伯告訴他的故事。在古早部落,有一群獵人上山打獵,在山林裡卻遇到了一種「非人」族群,祂們以男體現身,在山林裡彼此歡愉。「Hagay」即是當時獵人們對這群「非人」族群的稱呼,爾後此一詞彙,再衍伸成對於當代同性行為或認同者的指稱。(註8)在這一則神話乃至於東冬所再現的Hagay身體中,「性」化的山林意象再次出現在原住民的記憶中,男性獵團與Hagay的鏡面交映,折射出某種「性」的隱喻,山海文本出現了過去的異性戀男性所迴避的情慾向度,成了人靈邊界的山林密語、酷兒記憶中的情色風景。

另一個層面,如果過去的原住民藝術所試圖再現或追求的,是白盒子以外的精神世界、(特定的)神話情懷與情感空間,那麼東冬的這個「怪胎身體」、Hagay的成立條件,反而是在這些空間的逆向場域,也就是與實際的部落社群、山海原鄉遙遙隔絕的白盒子裡。在這裡,白盒子提供了此造身體可能挑起的「性別麻煩」,成了酷兒展演的保護傘;原住民藝術的精神與白盒子展演場域之間的弔詭關係,於此有了第二層交織意義。它們不再只體現了某種矛盾與衝突性,兩造之作,還鬆動了二元性別的僵土,並規避了疆土內的認同限制與思想治理。

然而這樣的一種身體,真的只能蟄伏在如是隱蔽的空間中嗎?在「族群」與「性別」之間,它有沒有可能隱伏著某種更宏觀的視野,終於也能將此造主體的經驗,擺在一個雙向的位置之上,意即拓闢一種朝向「社群─部落」的可能性;一種身著前衛語言、又面朝古典的精神與姿態?

巫事

北美「雙靈研究」爾後的分歧之一,包括對於當代性別認同政治的困惑與質疑。以美國境內最大的原住民族Navajo族為例,部份研究者排拒當代LGBTQ+的認同語境,因為nádleehí(Navajo族的雙靈人)的認同,並非只是依傍於個體的性別/性慾傾向,在過去強調集體性的世界觀裡,nádleehí反映著某種動態的社會關係;個體的性慾傾向並非不重要,而是在他們的世界觀中,性慾的實踐與身分認同之間並不具有特定的法則與箝制。(註9)

北美洲諸多雙靈研究的例子,在在指出的是,「性別」具有高度的情境性(situational),它是一種被實踐出來的社會關係。在這樣的認識框架中,研究者得以重新想像一種前殖民時期的性別觀點,它並不具有一種永恆的範式,二元化的系統只是某一特定時刻運作出來的結果,而這種運作關係隨時都在改變。在某些時刻中,它體現出來的可能是一個非二元乃至於「跨性別」、「無性別」的維度,並高度關連著這個族群文化的內部運作。

若以台灣原住民的情境來回應這一種性別認識論,或許我們終於可以找到一些蛛絲馬跡,而且它可能暗示了某種普同現象,也就是在許多部落社會中,「巫覡」角色所隱含的另類性別意含。在太魯閣族近代普遍的文化語境裡,性別通常被強勢地二元分流,「男獵女織」的普世認同,甚至被作為身而為「人」的各種價值判準;男人必須打獵,女人擅長織布,才能在人靈兩界皆得其所。然而在古典社會中,「smapuh」這種古老的社會角色,是必須歷經特定的習巫過程與接靈儀式,才可以成為正式的儀式操持者。而從習巫時期開始,這些未來將成為smapuh的習巫者就不能再上山打獵、加入獵團,為了護守靈力的完整性,甚至在實踐smapuh的社會角色時,都必須與婚家歷程分離,意即,在同一個生命區段內,「成家」與「成巫」不可以重疊發生。

是以在「男獵女織」的分工邏輯與婚姻文化裡,smapuh所體現的,即是某種高度情境性的社會性別。我們或無以在既有文獻中找到如北美印第安或部分南島語族的極度「外顯」的多元性別表象,然而若以smapuh的巫覡傳統為例,它依然諭示著某種更宏觀的性別光譜。習巫者在成為smapuh時,或暫時、或永久告別了二元性別系統與它被賦予的意義和責任,在smapuh的這個生命區段裡,他不作為特定語境裡的「男性」或「女性」;在smapuh的時間中,smapuh就是smapuh。

於此,某種鬆動著二元疆土的經驗,其實極有可能本就存在於過去的性別觀裡。當強勢的性別分流已經充斥在整個族群文化的認同系統、甚至透過文學與藝術的推展而成了一種文化表徵,酷兒式的風景與巫者的視野,反而成了重探某種性別可能性的鑰匙。

2016年,我其實對於東冬的成巫有過無以輕解的謎團。存在於數百年前的smapuh祖先們如何看待這樣的一種性別主體、如何認同這樣的一種性別身分?然而或許在古典的時光中,「性/別」從來就不是問題,當代的文化觀點箝制了我們的視野,並終於形塑出一種「近現代」的傳統與規訓而毫不自覺。

本文已無以細細梳理這樣的箝制與規訓,是如何透過三十年來的書寫與創作成了一種文化正典,然而在酷兒的密語與巫師的生命中,其實都隱微地重塑著我們過去所熟知的山海語境與原民風景。只是哨音初起,身影稀微。還待獨行者從僵固的山林圖譜中相遇,步履或能日漸明晰。

註1 本文中關於太魯閣族smapuh文化的描寫,主要來源於旮日羿.吉宏(Kaji Cihung)的著述與筆者對東冬.侯溫的訪談。各支派巫醫系統間或有經驗上的差異,本文主要集中於其一系譜及其承繼者的經驗而延伸自己的觀點;關於smapuh文化的綜觀研究,可參見旮日羿多年來包括《黏繫,滑離與巫醫當代書寫:太魯閣族傳統醫病儀式及其民族植物世界》(2013)等一系列著作。

註2 Qwo-Li Driskill, Asegi Stories: Cherokee Queer and Two-Spirit Memory, Tucson: University of Arizona Press, 2016.

註3 參見:紀大偉,《同志文學史:台灣的發明》,台北:聯經,2017,頁440-441。

註4 伊苞,《老鷹,再見/一位排灣女子的藏西之旅》,台北:大塊文化,2004,頁179。

註5 參見:蔡佩含,〈想像一個女獵人:原住民山海書寫裡的性別/空間〉,《台灣學誌》第11期,國立臺灣師範大學臺灣語文學系,2015。

註6 同註2,頁36。

註7 東冬本人對於「Hagay」神話的口傳依據說法不一。根據筆者2016年的探問,他明確表示這是家中長輩告訴他的故事;然,關於「Hagay」詞源自2012年以來一直受到其他部落中部份太魯閣族人的質疑與攻擊,2019年開始,筆者發現東冬通用「臆造」一詞來說明自己的作品與「Hagay」神話之間的關係。

註8 關於「Hagay」詞源還有另一說法,也對日後此一詞語的使用產生重要影響:相傳以前部落裡曾有一個叫作「Hagay」的人,擅長透過表演、扮裝來表現自己,以此聞名、受到歡迎。爾後他的名字被留了下來,成為對非典型性別特質或性別傾向的人的指稱。

註9 Carolyn Epple, “Coming to Terms with Navajo ‘nádleehí’: A Critique of ‘berdache,’ ‘Gay,’ ‘Alternate Gender,’ and ‘Two-Spirit’,” American Ethnologist, vol. 25, No. 2, American Anthropological Association, May, 1998, pp. 267-290.

延伸閱讀|【地景說話專題】專輯二:酷兒・原民・身體―原酷風景的四重速寫

※本專題感謝2021年「現象書寫 ――視覺藝評專案」補助,也感謝《典藏ARTouch》一同編輯合作,使「地景說話 ――風景藝術的文化知識生產」書寫計畫能邀約青年學者與評論新秀,透過文化知識上的「書寫生產」找到適存的共有平台。

呂瑋倫(Wei-Lun Lu)( 8篇 )追蹤作者

呂瑋倫(Wei-Lun Lu)( 8篇 )追蹤作者策展人、藝評人,關注原住民藝術、後殖民與性別理論研究。近年策劃包括「后古事紀:當代原住民變裝表演叢像」、「情山色海:酷兒.原民.祕密史」、「母神的備忘錄:武玉玲個展」等展覽。