前言

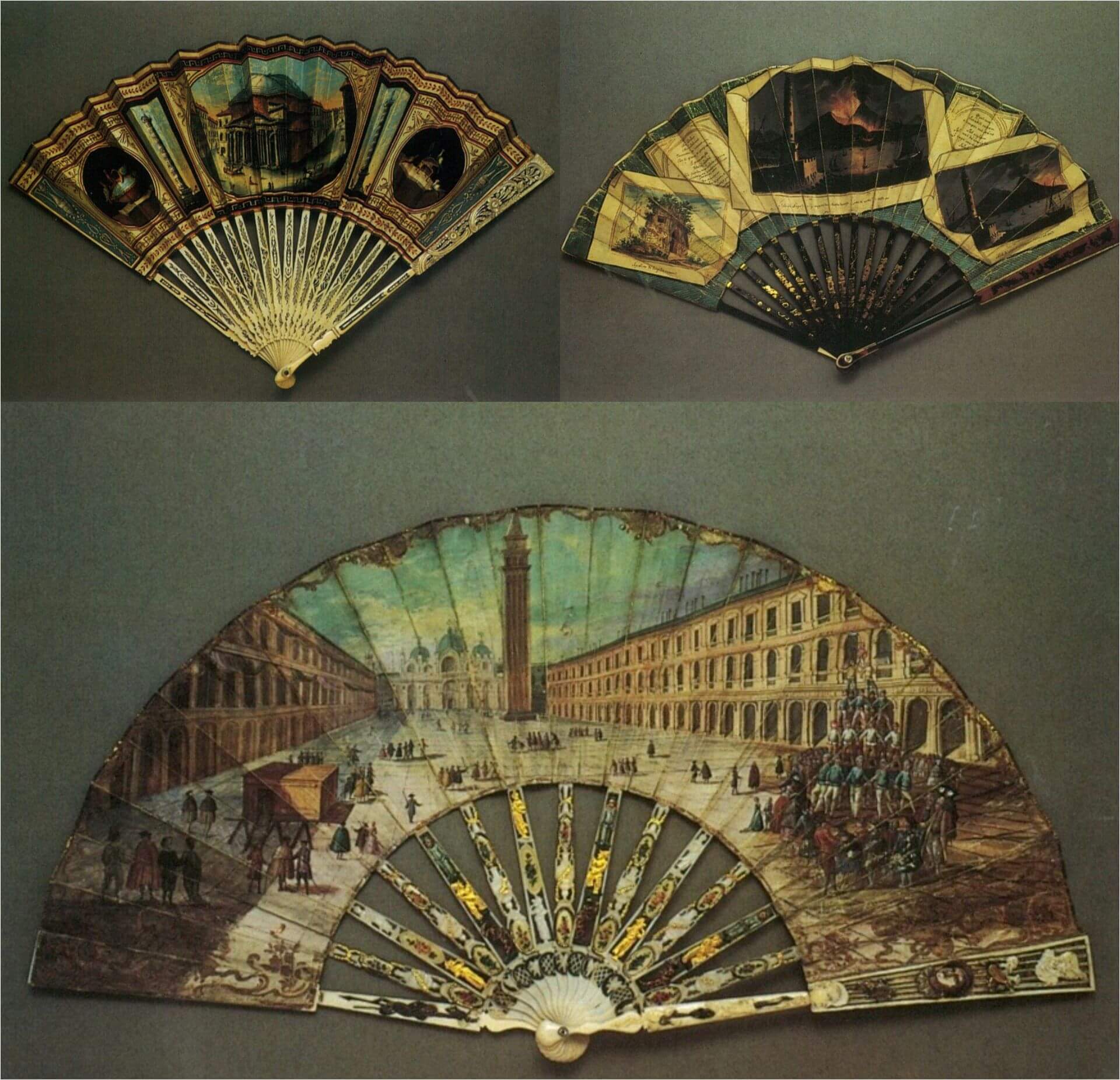

談及「壯遊」(Grand Tour)對風景畫的影響,我們不妨從18世紀的摺扇談起。那些描繪羅馬萬神殿、拿坡里維蘇威火山與威尼斯海景的摺扇,不僅是壯遊者自北義至南義旅程的紀念品,也象徵著壯遊文化的身份徽章。透過這些精緻而小巧的風景圖像,我們得以思考這場跨地域的旅程經驗,如何啟發英國風景畫的創作精神,並形塑其背後的社會意涵。

壯遊的背景與起源

這股壯遊風潮源自17世紀中葉的英國,盛行於18世紀,是英國貴族與富裕階層青年完成教育的重要環節。旅程通常在20歲左右展開,歷時數月甚至數年,由家庭教師陪同前往法國、瑞士、德國等地,最終以義大利——尤其是羅馬——作為核心目的地。當時的義大利被視為古典文明與藝術的搖籃,壯遊者在此研習建築、繪畫、雕塑及古代文化,以培養文化素養與社會品味。

這股壯遊經驗不僅塑造了上流社會的審美觀,也深刻影響了英國風景畫家的創作取向。受此啟發,許多畫家親自踏上歐陸旅程,親眼觀察義大利的自然風光與古代遺跡,並臨摹文藝復興及古典大師的作品。這些經驗使他們得以吸收歐陸藝術傳統與技法,並在返國後將壯遊期間所獲的靈感融入創作之中,進而形塑英國風景畫的嶄新面貌。

壯遊的實踐與路線

壯遊的路線並非完全固定,但為達成其文化與教育目標,行程通常經過精心設計。在典型的壯遊路線中,羅馬為最終目的地,而在抵達羅馬之前,旅程通常自英國多佛(Dover)出發,橫渡英吉利海峽,於法國加來(Calais)登陸,並在巴黎短暫停留。我們也可從畫家的作品中窺見其所經之地與旅途見聞。

巴黎作為歐陸宮廷文化中心,是學習高雅社交禮儀的首選之地,壯遊者常前往凡爾賽宮,觀摩宮廷生活、學習法語與禮儀,藉此培養舉止風度與語言修養。而對藝術家而言,羅浮宮匯聚了自古至今的大師作品,是藝術啟蒙的重要場所,他們在此臨摹經典之作,向大師學習。

離開法國後,壯遊者通常穿越瑞士阿爾卑斯山進入義大利,或在日內瓦(Geneva)、洛桑(Lausanne)短暫停留。英國畫家透納(J.M.W. Turner)的《日內瓦湖與白朗峰》即描繪了他在瑞士寫生的山岳光影,見證了瑞士這段旅程作為典型壯遊延伸路線的重要中繼站。

隨後,部分旅人會從北義展開行程,拜訪米蘭、佛羅倫斯和威尼斯。其中,威尼斯以其獨特的瀉湖景觀與拜占庭式建築吸引了眾多藝術家,成為必訪之地,卡納萊托(Canaletto)的威尼斯城市景觀畫也因此成為旅人爭相收藏的對象。

最終,旅程抵達羅馬——這座古代藝術的寶庫與與文藝復興傑作的匯聚之地,是藝術朝聖的核心。壯遊者在此展開密集的古典學習與藝術修煉:他們仔細觀察古代遺跡與雕塑(如羅馬競技場、萬神殿、勞孔父子像),並臨摹達文西、米開朗基羅等大師的素描與構圖,以奠定藝術創作的古典基礎。

此外,一些藝術家會將壯遊延伸至南義 (最常見的為那不勒斯與龐貝),親歷維蘇威火山的壯麗景象與考古熱潮,體驗自然景觀的戲劇性瞬間,並將旅途中所見的自然與歷史震撼轉化為新的創作題材。

壯遊對英國風景畫的啟發

義大利理想風景的傳承

接著,我們可以觀察藝術家如何將壯遊中的所見所聞轉化為創作養分。羅馬因其豐富的古典文化而成為藝術學習的核心,不僅吸引英國藝術家慕名前往,也與歐洲學院體系的規範相互呼應,其中尤以法國藝術教育制度所奠立的標準影響最深。在這種制度引導下,壯遊不再只是單純的旅行,而成為一套受學院規範塑造的正式學習途徑。

為了使藝術家能直接汲取古典典範,法蘭西藝術學院(Académie des Beaux-Arts)設立了羅馬獎(Prix de Rome),要求獲獎者前往羅馬的法國學院駐留數年,透過研習古代雕塑與文藝復興大師的作品奠定創作基礎。這不僅提供藝術家親臨義大利的機會,也深刻影響他們觀察與描繪自然景觀的方式。

在此背景下,英國風景畫家以17世紀長期旅居羅馬的克勞德.洛蘭(Claude Lorrain)與尼古拉.普桑(Nicolas Poussin)為學習楷模,二人所建立的古典構圖原則與理想化風景模式,成為臨摹、研究與收藏的核心依據。這些作品強調理想化構圖、比例平衡以及詩意光線,被視為「理想風景畫」(Ideal Landscape)的典範,既呼應學院對古典與歷史敘事的重視,也啟發英國藝術家對自然景觀的美學理解。

其中,被譽為「英國風景畫之父」的理查・威爾遜(Richard Wilson)最能體現此一典範的轉化。他在壯遊期間吸收了克勞德的構圖與光影法則,其《蒂沃利:西比爾神殿和坎帕尼亞》不僅記錄義大利旅途的所見所感,也在自然景觀中注入理想風景的精神。返國後,威爾遜繼續將這一手法應用於英國本土風景,使其在英國藝術中得以延續。

古典學識的視覺化

藝術家在壯遊期間對古典文化的深入理解,為風景畫開啟了新的題材可能性。對於具備紮實古典素養的藝術家而言,單純描繪義大利自然景致已不足以完整展現其文化涵養。因此,他們開始在風景畫中融入神話或歷史敘事,藉此彰顯對古典學識的掌握。透納《阿波羅與達芙妮的故事》便是典型的例子:透過將神話題材融入風景畫,這類作品逐漸擺脫以往被視為「次等」的評價,並確立了人文精神在風景藝術中的核心地位。

自然崇高的震撼教育

如前所述,多數壯遊路線自法國穿越阿爾卑斯山進入義大利。旅途中,藝術家親身面對嚴峻的地勢與氣候,進而促使他們重新審視自然與人類的關係,並展開對「自然崇高」(Sublime)的探索。所謂崇高感,源於自然力量帶來的壓倒性震懾,使人既感敬畏,也覺自身渺小。

透納的《暴風雪:漢尼拔與他的軍隊翻越阿爾卑斯山》即為典型例證。畫面中翻騰的雲霧與肆虐的風雪幾乎吞沒整個畫面,而人類行軍隊伍在其中顯得格外渺小,象徵自然力量的巨大與不可抗衡。

這種對大自然的敬畏表現,也在約瑟夫・賴特(Joseph Wright of Derby)的作品中呼應。他的作品《從波蒂奇看到維蘇威火山的爆發》透過火山噴發的光焰營造強烈的視覺張力,使觀者在震撼中體會自然景觀的壯麗與深不可測。由此可見,藝術家並非僅將壯遊視為旅途紀錄,而是進一步將沿途所見的自然景象昇華為哲學思索。透過描繪崇高的自然景觀,藝術家將對自然力量的震懾轉化為反思自然與人類關係的契機。

壯遊風景畫的多重象徵:身份、學養與帝國意識

以壯遊為主題的畫作不僅記錄個人旅行經驗,也承載豐富的社會、文化與政治意涵。歸國的壯遊者通常將作品懸掛於貴族宅邸,以彰顯其身份地位及學識品味。由於壯遊費用高昂,僅有貴族與富裕家庭能負擔;因此,歸國者所帶回的風景畫——如卡納萊托描繪威尼斯城市景觀的作品——不僅是旅行的紀念,更成為可視化的隱性財富象徵,用以向訪客展示其親臨義大利的經濟能力與文化素養。

同時,畫作也是知識與學問的展示:如在帕尼尼的《現代羅馬景觀畫廊》中,可以看到大量描繪古羅馬遺跡的畫作,以及佇立在一旁的古典雕像。畫中對古希臘羅馬遺跡的描繪,不僅展現旅行見聞,也具體化壯遊者的人文教育成果。此外,有時這些風景畫還會融入神話題材;觀者若能理解畫面寓意,即表示其具備深厚古典學養,這些作品也因此成為社會資本與學識素養的雙重象徵。

此外,壯遊風景畫也反映了當時英國人的民族自豪感和帝國意識。18世紀的英國逐漸成為全球殖民強權,畫家如威爾遜在義大利學習古典風景畫的理想典範,試圖證明英國藝術可與17世紀歐洲大師(如洛蘭、普桑)比肩。畫中對古代遺跡的描繪,不僅是懷念昔日榮光,也象徵對自身帝國與文化使命的肯定。由此,壯遊風景畫不再局限於單純的旅行記憶,而是賦有社會、教育與政治的多重意涵。

結語

18世紀的壯遊不僅拓展了英國藝術家的視野,也塑造了風景畫的創作取向。藝術家親臨義大利,觀察自然景觀與古典遺跡,臨摹文藝復興大師的作品,將理想化構圖、古典學識與自然崇高的震撼融入創作之中。同時,壯遊所孕育的藝術不僅彰顯個人身份、品味與學識,也承載民族自豪感與帝國意識,透過風景畫與肖像畫形成可視化的社會與文化象徵。可見,壯遊風景畫超越單純旅行紀念,同時反映了藝術、社會與文化之間的多重影響。

參考資料

Black, Jeremy, The British Abroad: The Grand Tour in the Eighteenth Century, New York: St. Martin’s Press, 1992

Wilton, Andrew, and Ilaria Bignamini, eds., Grand Tour: The Lure of Italy in the Eighteenth Century, London: Tate Gallery Publishing, 1996