提到19世紀中國,人們會想到什麼?隨著乾隆於1799年駕崩,康雍乾所維繫的大清盛世宣告結束。自嘉慶登基至宣統退位(1796-1912),中國國力衰退,內憂外患不斷,政治、軍事和經濟遭受打擊。長久以來,晚清被視為國恥的時代,甚至是文化藝術停滯、衰落的百年。實際上,在動亂、災荒,以及外來文化衝擊下的中國人,展現出了無比韌性。

大英博物館於2023年5月18日推出的「晚清百態」(China’s hidden century)特展聚焦於這段受忽視的歷史,以嶄新的眼光重新審視晚清的生命力。展覽由大英博物館和倫敦大學學院主持策展,策展人霍吉淑(Jessica Harrison-Hall)是大英博物館中國館館長,曾策劃多檔中國文物展覽,包含知名的「明:改變中國的五十年」。「晚清百態」是全球首個涵蓋整個19世紀中國的大型特展,300件展品商借自各國博物館與藏家,不只是傳統的書畫或器物,更含括攝影、文獻、服飾、軍械、生活用品等,部分為首次公開展出。展覽分為六大單元:政治、軍事、藝術、城市生活、全球化、改革與革命,以視覺性材料呈現晚清的眾生百態。

本次展覽的緣起是為期四年的研究計畫「晚清的文化創造力」(Cultural creativity in Qing China, 1796−1912),旨在研究社會、政治動盪以及戰爭如何催化物質與視覺文化的創新,有來自14個國家的100多名學者共同參與。研究計畫期許透過物質文化驗證或顛覆過去來自文獻的認知,且特別關注那些經常被文獻記載排除的群體。研究關注的議題有六大面向,由此可更理解展覽背後的問題意識:

■宮廷:面對長期的內憂外患,清朝宮廷的轉變如何體現在物質文化上?清代帝后像有何變化?

■軍事:1796至1912年間的衝突,塑造什麼樣的物質文化?國內外的威脅對清朝有何影響?在衝突中,民族和階級差異發揮什麼作用?

■精英:當新城市(尤其是上海)和新的消費者出現,對於舊有政治和文化身分認同產生什麼樣的衝擊?

■地方生活:在政治、文化和技術變革下,本土文化和娛樂方面有何變化?特別是那些常被文本紀錄忽略的群體如何生活?

■全球:大至帝國,小至地方,國際交流如何影響這段時間各層面的物質文化?

■從改革到革命:19世紀末至20世紀初,清朝在政治、教育、國務、工業和日常生活方面進行改革和現代化嘗試,物質文化如何呈現出這些努力?

經過三年執行,「晚清百態」正是研究成果的重要發表,也恰好接續大英博物館2014年的明代大展,將研究推進至下個時代。

滿清統治

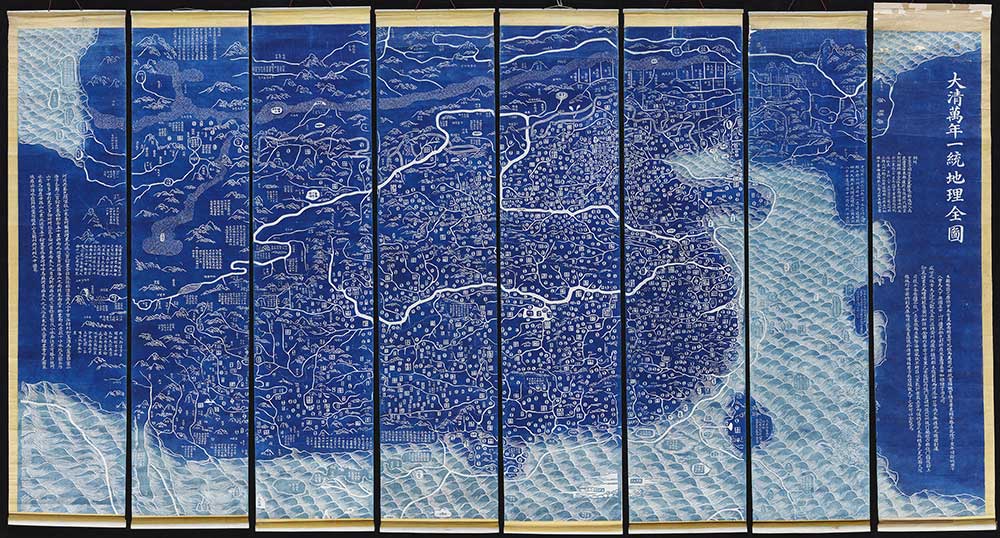

滿清是來自中國東北部的民族,自努爾哈赤起兵兼併鄰部(1583),至至乾隆帝平定準噶爾(1758),其疆域擴張數倍,在乾隆時期高達1300萬平方公里,西藏、新疆、蒙古、青海、外東北皆納入版圖。在中國歷史上,清代疆域面積僅次於蒙古帝國,而現代中國的版圖也大致底定於清代。為了讓觀眾體會清帝國的浩大,展覽以巨大的〈大清萬年一統地理全圖〉開場,這是清代全國地輿總圖的藍拓本,由八個掛軸構成,依圖上記載,此圖乃據乾隆三十二年(1767)浙江餘姚黃千人的舊圖摹刻增補而成。黃千人(1694-1767),名證孫,為思想家黃宗羲的孫子,他將祖父舊刻輿圖重訂為〈大清萬年一統天下〉並付梓刻印,今尚有多種版本存世。〈大清萬年一統天下〉標示了清代行政區和重要山川,不過面積、位置未依據真實情況,對於海外國家的減省、不甚理解,某種程度反映了清代人民對世界的認識。

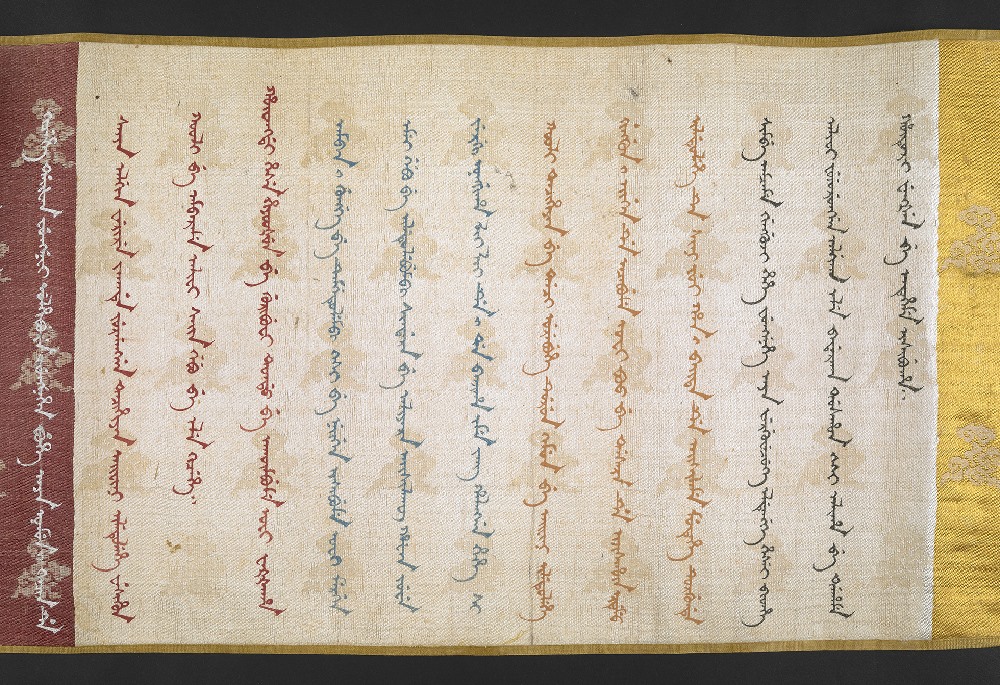

清朝廣袤的國土中生活著多元種族,在征服蒙古和西藏後,清朝皇帝身兼漢人天子、蒙古可汗、藏傳佛教的大施主(藏傳佛教在世俗的保護者),而清廷官方亦使用著多種語言──大部分重要的政府文件使用滿文和中文寫成,有時也會有蒙文和藏文。展覽展出一件漢滿雙語的御賜卷軸〈候選員外郎加二等李立德之本生父母〉,內容是嘉慶帝將功臣李立德的父母提升為二品官職,並授予諡號。卷軸以雙語寫成,滿文從左開始讀,漢文則是右起,並蓋有滿文和漢文的皇室印章,自19世紀以來,聖旨卷軸的形制大底都是如此。

清朝之所以能稱霸大陸,很大部分依賴剽悍的「八旗子弟」。八旗是努爾哈赤創立,一種軍政合一、寓兵於民的組織,平時從事生產,戰時便組成軍隊。最初的八旗皆是滿人,擔任守護京師、駐防重要大城之責,是維護政權的重要力量,連清代歷代皇帝都稱八旗乃是國家根本。作為精英部隊,八旗擁有最好的軍事裝備,不僅是功能最佳,往往還使用昂貴材料、工藝精美。展品〈八旗將領像〉描繪了一名佚名將領,他身穿帶有襯墊的絲質甲,上面有銅釘和拋光的金屬護片,椅背披了虎皮,而長矛置於一旁。頭盔上飾有雕翎、貂皮盔纓,根據《皇朝禮器圖式》,僅有高級將領可配戴這種頭盔。現場亦展出八旗盔甲實物,保存完好,光澤豔麗,可與肖像相互參照。根據盔甲原裝漆盒內的標籤,此物購自廣東小市街的一間軍用品店,此處當位於八旗駐紮的廣州滿城內。

延伸閱讀|皇帝保鑣的靚服—清宮侍衛服飾圖鑑

眾生百態

晚清的動盪被記載在歷史教科書中,毋須多言;名臣曾國藩、李鴻章,變法要角康有為、梁啟超這些姓名亦如雷貫耳、為人熟知,在展場自然可見到這些重要人物的身影。不過,「晚清百態」更欲挖掘的是那些容易被忽略的芸芸眾生──無名的仕女、紡織工、外銷畫中和樂的寧波家庭……他們在這紛擾的時代譜出什麼樣的生命故事?

本次展覽的主視覺是一幀老婦人的畫像,看似平凡,卻呼應了展覽的精神──李氏是商人陸禧甫的夫人,七十高壽的她經歷了大半個19世紀。在那動盪的年代,這對夫婦相對幸運,陸禧甫經商有成,李夫人出身名門,對內賢淑持家,對外寬待佃農、賑濟鄉民,是一位沉默但偉大的女性。庶民女性在歷史文獻中是常被忽略的群體,而我們得以從畫上題記得知她的生平,已屬不易。這對祖先像受到攝影術的影響,展現亮眼的寫實效果,也非常貼近展覽主旨「19世紀中國人的韌性和創造力」。

為體現對女性的關照,本次展品有四分之一和女性直接相關,如首飾、服飾、畫像,后妃、舞者、新時代的牙醫、革命者等不同角色紛紛出現,展現著百年來女性的成就。其中一件重磅展品〈鳳穿牡丹紋襯衣〉屬於慈禧,圖案緙絲而成,淡紫色調與中國傳統服飾色彩明顯有別,這是拜從歐洲引進的苯胺染料所賜,全球化的影響由顏色展現。

展場中,一件戲服和巨幅劇場掛毯搭配展出,戲服圓領、雲肩,袖子和下擺多彩奪目,並附有玉珮和流蘇,根據與戲曲相關冊頁的比對,推論這件戲服製作於晚清,用於扮演公主或妃子。掛毯長逾三公尺,可能是掛在劇院作為舞臺背景,刺繡巧奪天工。右方的武旦手持長柄刀,足踏三寸金蓮,英姿颯爽,與男將打得難分難捨,腳下波濤洶湧,水族亦被驚動。除了女性形象,這些戲劇道具也以物質特性呈現了19世紀娛樂面向。

女性之外,展覽也網羅了社會各階層人物,上至世界舞臺上的風光人物,下至農村百姓。當中,伍秉鑒(1769-1843)可謂頂尖人物,讀者可能不一定聽過他的名字,但其人在清代叱吒風雲,被認為是當時的世界首富。伍秉鑒是廣州十三行之一「怡和行」的行主,在他手中怡和行貿易額躍居廣東行商之首,在廣州一口通商時期,他以奢侈品買賣壟斷了清代對外海上貿易,同時投資美國鐵路和其他新科技,在海外有極高知名度,《華爾街日報》曾形容伍秉鑒是當時世界上「最大的商業資產擁有者,天下第一大富翁」。(當時清朝全年的財政收入4000萬兩左右,而伍秉鑒的私人財產達到1800萬兩左右)

延伸閱讀│廣州購物誌:香港藝術館「18至19世紀外銷藝術」展

與世界首富成鮮明對比,展覽展示的一套簑衣、編織簍來自勞動階級,此類生活用品過去鮮少登上美術館殿堂,但大英博物館慎重以對,列為本次重點修復對象,由修復師一一清理棕櫚葉間的落塵,甚至以極薄的日本楮皮紙修補斷裂的葉片。清代的日常用品,尤其是簑衣這類消耗品一般不被重視,罕有博物館列入館藏,大部分已隨時間自然消逝,在此處看到清代簑衣反而顯得特別。

除上述展品,「晚清百態」集許多重要歷史文物於一堂,如1842年讓清朝開放五口通商的《南京條約》原件、劫自圓明園的北京狗畫像、溥儀所贈,喬治國王加冕儀式上的景泰藍花瓶……對海外觀眾而言,清代是相對陌生的年代,此次展覽多元的展品勢必帶來新的認識與反思。

晚清百態

展期|2023.05.18–10.08

地點|倫敦 大英博物館(British Museum)

※本文為節錄,完整圖文請見《典藏.古美術》第369期6月號〈幽光照亮隱藏的世紀——大英博物館「晚清百態」特展〉,作者:江采蘋。

《典藏.古美術》第369期6月號專題同時呈現愛丁堡大學藝術史研究所教授楊佳玲專文〈晚清百態——19世紀中國精英藝術的轉變〉,敬請期待!