在當代藝術市場對卜茲(本名陳宗琛,1959-2013)晚期作品趨之若鶩,尤其追捧其生命最後數年那如疾電飛墨噴濺的「巔峰」風格之際。然而,若以市場成果去窄化敘事視野,往往會囿限了對一位書家的認識,忽略了其審美選擇與養成過程,成為跳躍式的單點認知,也就無法深層地去看見和感受到作品。異雲書屋於10月15日於11月1日舉辦「與誰同坐——卜茲與他的好友」專題展覽,選擇了一條逆向溯源的路徑。

異雲書屋曾在2022年以「飛驚圖寫」為名展出卜茲書作展,三年間亦有畫廊和美術館舉辦過卜茲展覽,透過多點交織形成推廣網絡。然而鑑識賞讀的困難依舊:市場偏好晚期風貌的單一強度,使卜茲書作的完整面向被壓縮為迴旋狂飆飛濺出的墨點所指認出的極端樣態。陳維駿發出省思叩問:「我們看懂卜茲了嗎?真的看得懂他的巔峰是什麼嗎?」因此本次展覽不停留在「重申晚期光芒」的強烈視覺策略,而是提供可觀看的方法與法度坐標,去回到一個書寫創作的歷程,乃至筆法、結構、節奏的分析,意圖讓卜茲書作的血脈通活起來。

展覽命題「與誰同坐」,巧妙地借用了北宋文豪蘇軾〈點絳唇・閒倚胡床〉中的名句:「閒倚胡床,庾公樓外峰千朵。與誰同坐?明月清風我。」卜茲與之同坐者,並非自然界的明月清風,而是藏伏於書跡與思想中,那些他視為心靈知己與師法對象的「好友」——那些他反覆臨摹、心摹手追的古代書家。透過回溯卜茲的養成之路,展覽試圖解答一個根本性的問題:若不理解卜茲如何從傳統中汲取養分,我們又如何能真正看懂他那石破天驚的藝術成就?

展場空間以卜茲與其1999年〈敝裘短策〉書作合影,作為視覺引子。卜茲流露出得意神情微笑回視觀者,時光彷彿倒流。此照片取自《典藏》1999年2月〈把老師請回家——陳宗琛因收藏而書藝精進〉之文,而這篇文章也就成為本展的起點,卜茲說:「著名書家作品和自己的作品同時上牆,立即能分辨出能量級數,這些藏品就像老師,一請出來,即知自己行不行,不行就再努力的練。」卜茲自言得益於明代草書大家,傅山、張瑞圖、徐渭、祝允明等都是其座上賓。

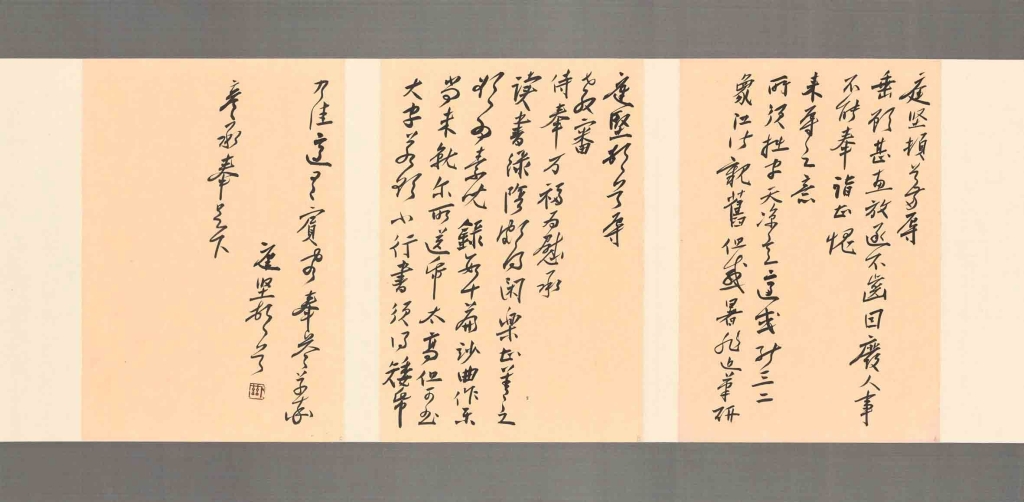

卜茲〈敝裘短策〉所書內容為徐渭〈徐州道中寄諸陶兩翰君〉七言律詩「敝裘短策去翩翩,昨奉離觴似隔年。目送浮雲悲遠道,心隨飛鳥向遙天。河流繞岸紛成渡,馬驟將塵踏作煙。客裏自甘如此景,不堪持贈玉堂仙」。卜茲以徐渭與傅山筆意為之,並帶有澀勢,與其內在結構平衡體現於一紙。此作亦可說是本展的溯源支點座標。

李義弘評述曰:「其行筆繚繞,不急不緩;在緩多急少之間,線性筆意猶見蒼茫,把宣紙的意趣表露無疑。所以通幅以濃稠之墨書寫,卻有濃淡乾濕的筆調墨韻,淋漓之氣隨之而起。這種作品的變化與帶有疾風驟雨的爆發力的作品不同,沒有不可遏抑的迅雷飆風,反而如見舞蹈飛天,在無窮的蒼穹下長鋒揮掃。所以雖有尺幅的限度,感覺的卻是廣袤深的延伸。」(註1)這類作品標誌著卜茲累積於晚明書家之藝術進境與風格演生。而此前的1997年〈春曉〉,傅山連綿草之筆意形貌則較〈敝裘短策〉更是顯著。

傅山論書曰:「寧拙毋巧,寧醜毋媚,寧支離毋輕滑,寧直率毋安排,足以回臨池即倒之狂瀾矣。」在卜茲書作中所看見的傅山,不僅於筆法與布局,還有著精神思想的實踐。也正是在此年,卜茲寫下札句:「書法之道的歸宿是心靈,只有在技巧無礙、心靈會歸之際,書法才能趨近圓熟。當生命的智慧點燃書寫的技巧,書法才能自由奔放,變化萬端,隨性前行,無罣無礙。」

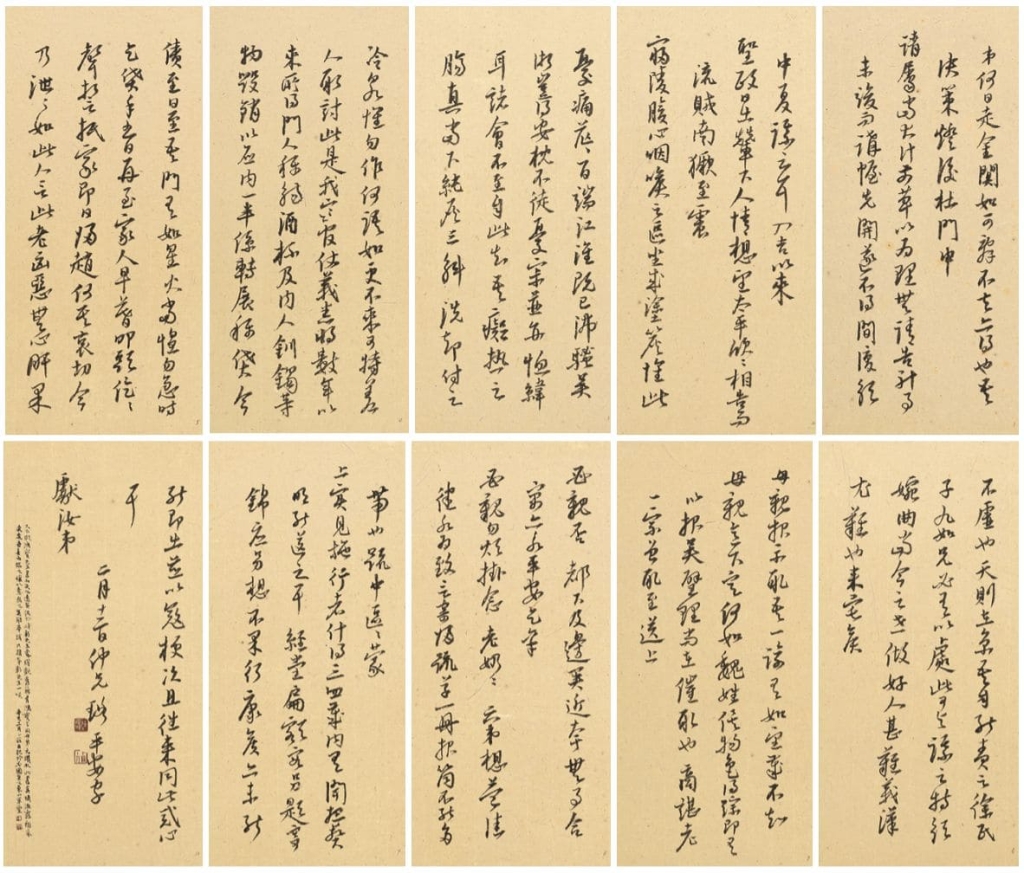

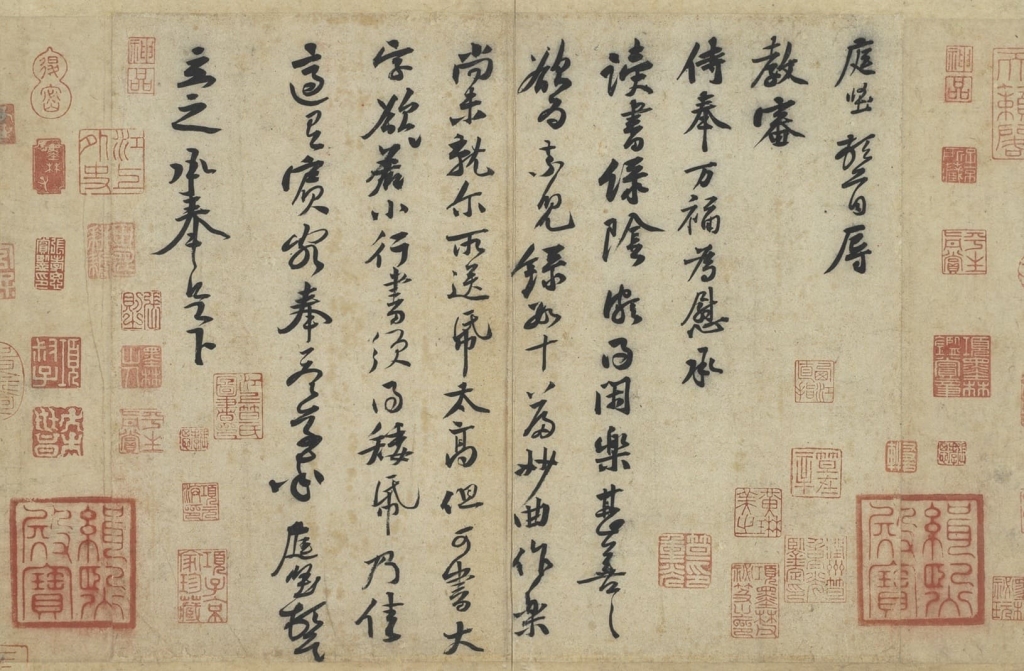

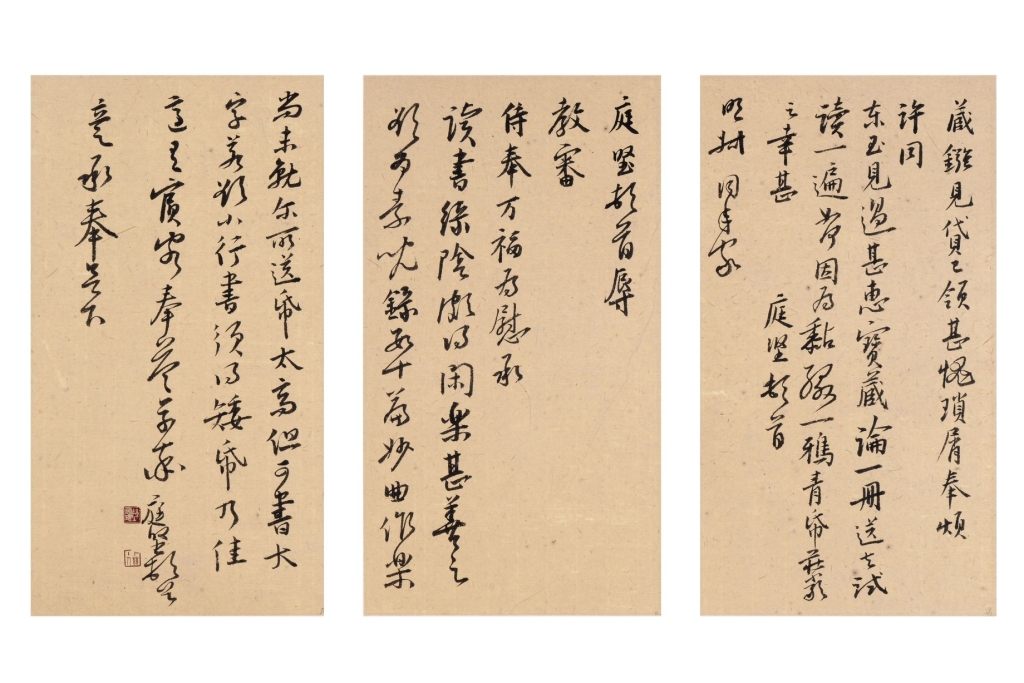

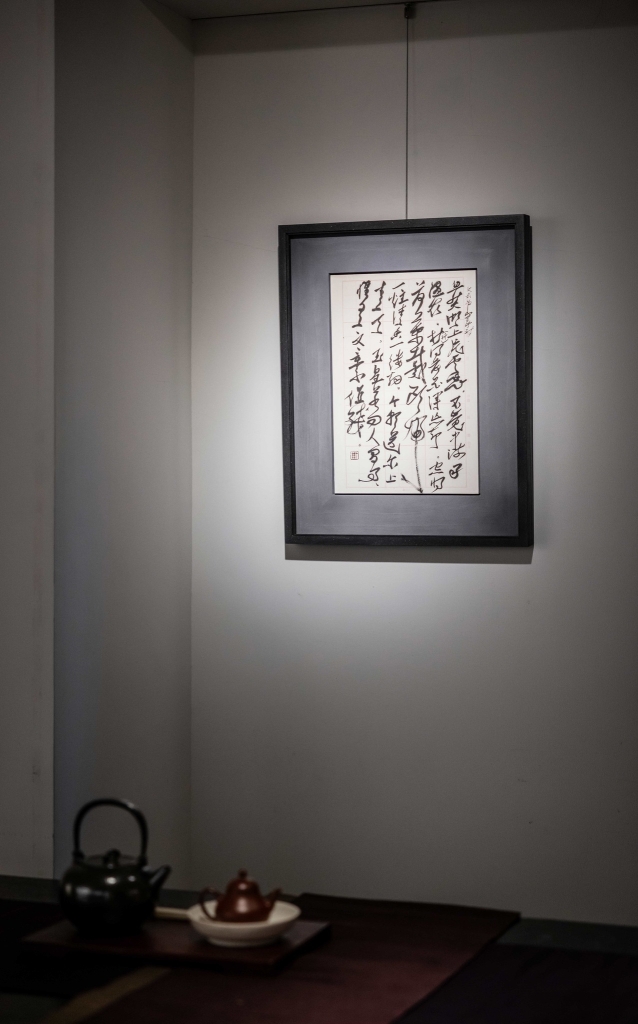

以上兩件書作為卜茲鎔鑄晚明書家的自運創作。展中的2001年〈擬倪元璐尺牘〉冊頁,和2001、2011年〈臨黃庭堅教審帖〉冊頁,則更明確地示現其擬臨明倪元璐、宋黃庭堅書風之歷程。

〈擬倪元璐尺牘〉款識曰:「久不擬鴻寶先生書而失之遠矣,偶於峰彰先生處得觀舊籍有鴻寶與同母弟元瓚札,此書真情流露神采奕奕,吾喜而臨之,惟以意為之。」卜茲此前已有擬倪元璐書法,一次偶然在鴻展藝術中心吳峰彰先生處,看到倪元璐寫給弟弟元瓚的信札,欣喜地提筆以「意」臨寫之。而兩件相隔十年的〈臨黃庭堅教審帖〉若比對現藏於台北故宮的黃庭堅〈教審帖〉,並非亦步亦趨地忠實對臨,而是更具自我創造性的筆意臨寫。2001年的行數布局仍遵循原帖,至2011年時行數字數等皆有所不同,並融入更多的草書,自我面目卓然。

陳維駿談到,卜茲臨書強調更多的是「意」,筆意、己意,即便是臨古帖都仍彰顯出其自我主體性與情性,常言「字如其人」,而他如何地將古人的精妙骨髓消化後再產出自我,與他自身的情性思想相融,這樣的軌跡路徑都值得去關注。卜茲說:「我想傳達書法的細膩悠雅及生命本質的飛奔與粗獷,粗獷中有細膩的情緻,悠雅裡有強憾的動態。」表象說的是書法,再深刻地看進去,傳達出的是其人。

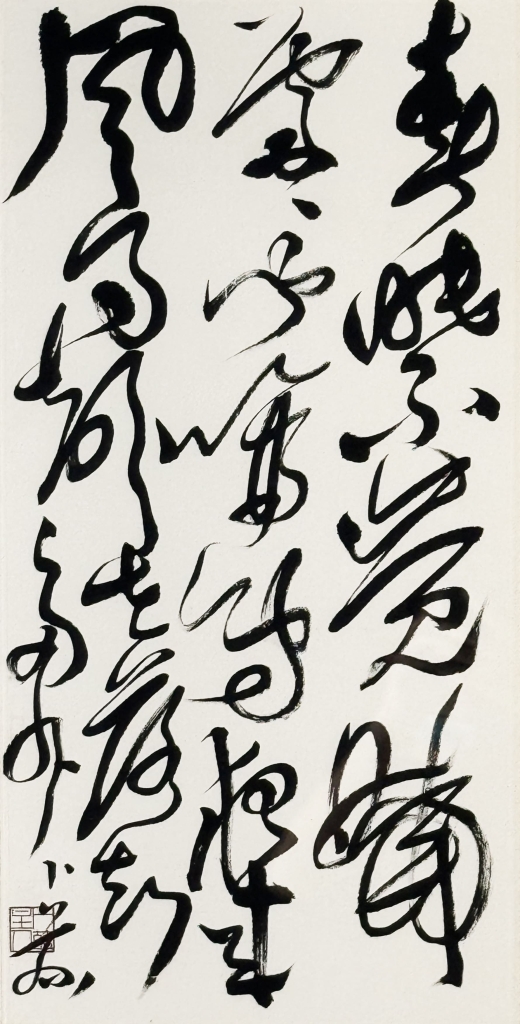

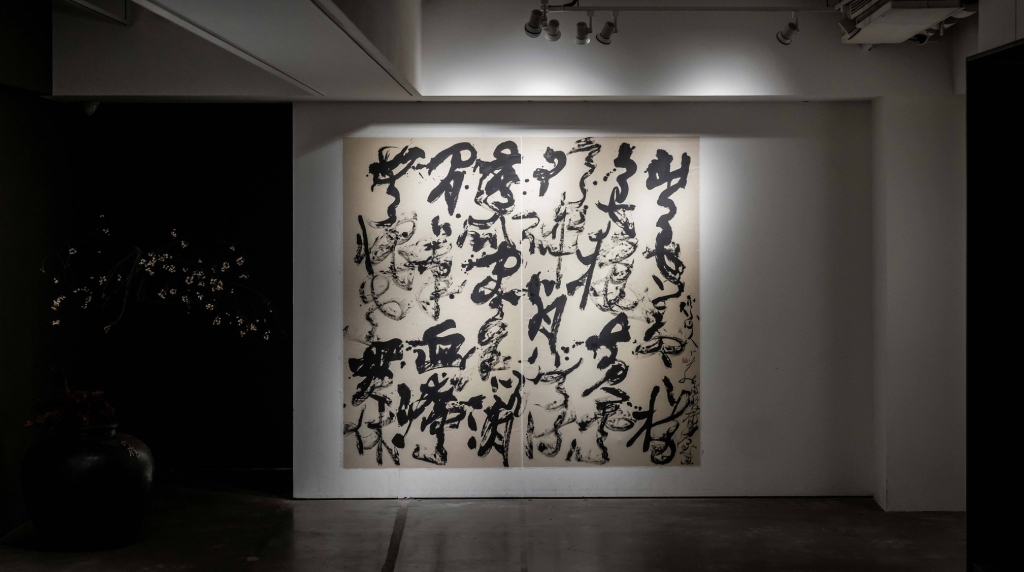

2008年起,幾檔以「太龢」命名的系列展,蘊含著卜茲對於「技與道」的追求,透過書法的表現,去接通洪荒宇宙之理,探索內在的生命智慧。2008年所書〈山色秋〉「山色蒼蒼樹色秋,黃雲欲碎背溪流。苦瓜客舍消閒筆,畫法應愧老貫休」,詩文取自石濤題畫詩。2009年〈暗香飛舞〉則是卜茲的自作詩,寫台南第一間工作室長北書屋景況「冬去春來萬象開,門前槭樹換新裳。蜂蝶飛舞似吟遊,暗香吹拂老芒堂。」此作也正是出於當時的「太龢之藏」展覽。紙幅拓為聯屏的形式打破過往慣見的古典形制,令觀者的視覺感殊異於傳統,滿紙墨瀋錯落,飛白其間,狂飆噴濺出的墨點,如爆炸性的煙花,即便字形難辨,然心隨筆畫,依筆順為由,仍是有理有據的草書結構,在風馳電掣的疾速旋書狂草中,於有限的空間詮釋出無限的時間延伸,「抽象非常,是抽象的。當代非常,是當代的。」

卜茲之書自由變化,不以其形,以意為之,成就獨有的藝術風格。書寫內容摘句皆扣合其心緒思想,此乃蔡邕所言:「書者,散也。欲書,先散懷抱,任情恣性,然後書之」。而,展覽中最後一件書作2012年〈片雲飛〉,「文長曾寫此詩。忽然湖上片雲飛,不覺中流雨濕衣。折得荷花渾忘卻,空將荷葉戴頭歸。一炷清香一縷烟,今朝送爾上青天。玉皇若問人間事,惟有文章不值錢。」此時卜茲的書法已自然鎔鑄晚明草書諸家,筆法靈動自在,縱橫有勢。而徐渭之詩,再次躍然紙上。

卜茲如何在不斷臨寫中與古人同坐,並在同坐中生成自像?「與誰同坐」回應了這個問題,將觀看重置於具有時間感的歷程思考:任何巔峰都需要前史;任何爆發需骨力承載;任何個人魅力都應有著可探究之處,把「看不懂」轉化為有脈絡的判讀。陳維駿策劃此檔展覽,以「補地基」為自覺,希冀能提供藝術收藏或喜愛藝術品之思考,有血脈傳承和風格演變,讓收藏與理解同步。 在此意義上,卜茲的作品不再是孤立的視覺事件,而是書法史的持續現場:古人不僅為參照,也是對話者;觀眾不僅為目擊者,也是判讀者。讓「好」得以被理解,而非盲目追捧,用耳朵鑑賞作品。透過方法與路徑的清晰,卜茲在古典與現代之間的創作學,如其所言:「吾當秉此時代書法藝術表現之契機,在書寫行動中,展現個人的風格與氣韻,但更渴望風格超越,並兼具歷史價值的創意。」

註1:李義弘,〈李義弘論卜茲書法〉,《太龢之流》(台北:布查國際當代藝術空間,2008),頁4-5。

與誰同坐 —— 卜茲與他的好友

開幕|2025. 10. 18 (ꜱᴀᴛ)|15:00

展期|2025. 10. 15 – 11. 1

時間|12:00-18:00|休館日:10/20、10/28、10/29

地點|異雲書屋・青田館

台北市大安區青田街12巷23號1樓