國立故宮博物院於今年4月1日至6月25日隆重推出「巨匠剪影─張大千120歲紀念大展」,展出其生平代表作及常用印章,可以略窺其書畫藝術的成就。選件中的〈致張繼正夫人鳳梨紙函〉見證了張大千與台灣本地研發「波羅宣」之關係,顯示其推廣與代言之不餘遺力。大千在書畫上能有如此成就,除了天分加上努力,對於工具的講究也很值得一提。他本人除了是古書畫收藏大家,大風堂中古今紙張的藏品近年來也受到矚目,成為收藏家競逐的新目標。由於他的作品中有筆有墨,加上寫意工筆兼擅,因此對於紙張的選擇便極為嚴苛,能夠獲得青睞者莫不紛紛成為書畫界的名紙。本次特展中特別選展各種不同的大千書畫風貌,觀者不妨關注藝術家對於紙張的使用與藝術表現之間的關係,或許可以獲得不同的觀展體驗。本文將針對鳳梨紙與羅紋宣這兩種與台灣書畫界及手工抄紙業息息相關的名紙作介紹,並嘗試釐清羅紋箋與羅紋宣之間的誤解。

張大千〈致張繼正夫人鳳梨紙函〉,20.1×50.5公分,張繼正捐贈。(國立故宮博物院提供)

鳳梨紙

張大千〈致張繼正夫人鳳梨紙函〉:「鳳梨紙厚薄各五十張。試用之何如。爰用之已久。覺勝宣城近百年所製。海上謝稚柳以為可追乾隆內庫所也。杜芬世講。爰頓首。」(圖1)信中大千送100張鳳梨紙給張群媳婦杜芬試用,並認為此鳳梨紙勝過宣城近百年所生產的宣紙,上海的好友謝稚柳在試用後也認為可比乾隆內府紙,評價相當高。

張大千〈致張繼正夫人鳳梨紙函〉:「鳳梨紙厚薄各五十張。試用之何如。爰用之已久。覺勝宣城近百年所製。海上謝稚柳以為可追乾隆內庫所也。杜芬世講。爰頓首。」(圖1)信中大千送100張鳳梨紙給張群媳婦杜芬試用,並認為此鳳梨紙勝過宣城近百年所生產的宣紙,上海的好友謝稚柳在試用後也認為可比乾隆內府紙,評價相當高。

大千雖然晚年定居於台灣,卻從沒使用過台灣產的宣紙,直到中興大學森林研究所教授張豐吉成功研發鳳梨紙後才打破這個局面。1978年,中興大學校長羅雲平贈與張大千試紙作畫,獲大千先生高度讚賞,喜作詩箋題贊:「羅侯遠餉菠蘿紙,玉版銀光滑更凝;我愧淋漓揮灑手,直須奴視剡溪藤。羅雲平先生以其中興大學張豐吉教授所製鳳梨紙見貽,滑能駐毫,凝能發墨,直與元明以來爭勝。」完成〈松雲二士圖〉後,題「試吾家豐吉所製鳳梨紙」,並評論此紙「潑墨留筆不減乾隆內庫御用」。另一作〈仿徐青藤墨荷〉提到「得波羅紙試寫此,風韻殊不減青藤道人」,濃墨沉重,淡墨靈動,濃淡之間的變化萬千,筆觸歷歷分明,墨韻之佳,確實非常少見。

張大千1979年用鳳梨紙作〈仿徐青藤墨荷〉。圖/何炎泉。

這種由鳳梨葉纖維抄造而成的書畫用紙,顯然十分受到大千的喜愛,甚至認為是明清以來最好的紙,提出「滑能駐毫、凝助發墨」,願意用一張紙1美元的價格購買(張豐吉只肯收成本費台幣4元),並要求加上「大風堂」浮水印。雖然之前也先後有棉麻試驗所、林業試驗所、中興紙業公司都嘗試以鳳梨葉造紙,但都因品質不佳而放棄。經過了三年持續地研究,才找到正確抽取纖維的方法,為了達到畫家對墨色的要求,還要經過一些加工過程,同時摻入其他纖維(稻草、竹子等),菠蘿紙(中興大學叫它中興宣)的品質才穩定下來。當時不少書畫家仍寧以高價自香港購入中國安徽製造的「港宣」使用,又或是向日本訂製。菠蘿宣經過大千登高一呼,自是造成轟動,當時名家如黃君璧、姚夢谷、葉公超、台靜農、陳子和、馬壽華、歐豪年、傅狷夫等莫不推重。之後長春棉紙廠與張豐吉進行技術轉移,發展出菠蘿1號單宣、雙宣、菠蘿2號單宣、雙宣等品項,為裱褙、書畫、修復等多用途的高級用紙。

羅紋宣

鳳梨紙以外,在台灣書畫界大名鼎鼎的「羅紋宣」,也是跟大千先生息息相關。據說當年為了解決張大千返台定居後苦無佳紙的困境,江兆申(1925~1996)特別委託日本製紙專家菊池五介(1909~1991)抄造出一批精美的羅紋宣,紙上並有大風堂、靈漚館浮水印。江兆申本人更在紙背以上品朱砂鈐蓋「靈漚館精製純三椏羅紋宣」、「靈漚館精製楮皮仿宋羅紋宣」。儘管原先商請日人製作的配方並未流傳下來,在經過幾位熱心人士與製紙專家們的努力研究與積極開發下,在台灣首次生產出著名的羅紋宣,不僅是製紙史上一段佳話,同時也造福了書畫界。

鳳梨紙以外,在台灣書畫界大名鼎鼎的「羅紋宣」,也是跟大千先生息息相關。據說當年為了解決張大千返台定居後苦無佳紙的困境,江兆申(1925~1996)特別委託日本製紙專家菊池五介(1909~1991)抄造出一批精美的羅紋宣,紙上並有大風堂、靈漚館浮水印。江兆申本人更在紙背以上品朱砂鈐蓋「靈漚館精製純三椏羅紋宣」、「靈漚館精製楮皮仿宋羅紋宣」。儘管原先商請日人製作的配方並未流傳下來,在經過幾位熱心人士與製紙專家們的努力研究與積極開發下,在台灣首次生產出著名的羅紋宣,不僅是製紙史上一段佳話,同時也造福了書畫界。

◎仿宋羅紋宣與宋羅紋紙

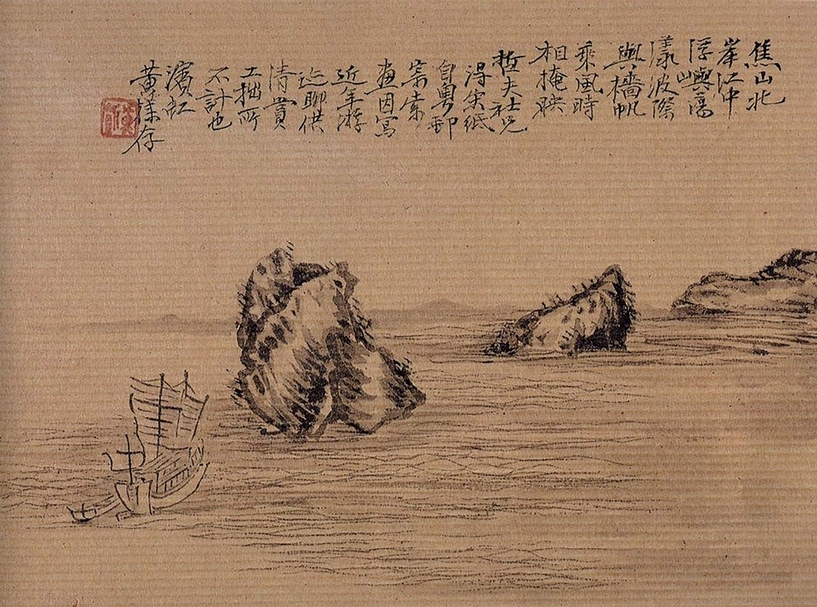

「仿宋羅紋宣」有著條形的寬闊簾紋,是當時訂製紙張中最為著名的一種,也是最受到台灣書畫界所喜愛。古代的「宋羅紋紙」則可以在張大千、黃賓虹(1865~1955)的畫作上見到。黃賓虹〈山水冊〉題有:「哲夫社兄得宋紙,自粵郵寄索畫……」這張宋紙的條狀簾紋明顯清晰,接近現代羅紋宣的紋理。張大千〈黃山旅遊冊〉繪製於廣東收藏家何冠五所提供的宋羅紋紙,題云:「冠五道兄得岳雪樓舊藏宋羅紋紙,屬為塗抹……」此紙簾紋同樣相當清晰,行筆落墨皆能見到粗細簾紋箋的暈滲效果。至於張大千與江兆申所委託日本製作的「仿宋羅紋宣」的作品,據說就是以何冠五當年所贈宋羅紋宣為母本進行仿製,紙之簾紋也同樣呈條狀排列,疏密一致。大千本人相當喜愛且珍惜這批紙,留下不少精彩佳作。

「仿宋羅紋宣」有著條形的寬闊簾紋,是當時訂製紙張中最為著名的一種,也是最受到台灣書畫界所喜愛。古代的「宋羅紋紙」則可以在張大千、黃賓虹(1865~1955)的畫作上見到。黃賓虹〈山水冊〉題有:「哲夫社兄得宋紙,自粵郵寄索畫……」這張宋紙的條狀簾紋明顯清晰,接近現代羅紋宣的紋理。張大千〈黃山旅遊冊〉繪製於廣東收藏家何冠五所提供的宋羅紋紙,題云:「冠五道兄得岳雪樓舊藏宋羅紋紙,屬為塗抹……」此紙簾紋同樣相當清晰,行筆落墨皆能見到粗細簾紋箋的暈滲效果。至於張大千與江兆申所委託日本製作的「仿宋羅紋宣」的作品,據說就是以何冠五當年所贈宋羅紋宣為母本進行仿製,紙之簾紋也同樣呈條狀排列,疏密一致。大千本人相當喜愛且珍惜這批紙,留下不少精彩佳作。

黃賓虹約1913年前用宋紙〈羅紋宣〉作〈山水冊〉之五,13.3×18公分。圖/何炎泉。

張大千1933年用仿宋羅紋宣作〈黃山旅遊冊〉十二開之七「紫雲庵」。圖/何炎泉。

大風堂仿宋羅紋宣。圖/何炎泉。

◎清代羅紋紙

除了「宋羅紋紙」,張大千還使用過「康熙羅紋紙」,他在丙戌年(1946)重陽後一日題跋所繪〈巨然晴峰圖〉:「此康熙內府花邊羅紋,下宋楮一等。紙墨相發,心手雙暢,亦鄉居數年不可多得之一樂也。」也可以見到清晰的豎直簾紋。1952年他又以這種古紙畫〈霍山瑞靄〉為台靜農(1902~1990)的母親祝壽,題云:「霍山瑞靄。壬辰十二月恭壽台老伯母樊老夫人,愚姪張爰時客阿根廷之曼多灑,行篋中得康熙花邊羅紋片幅,仿董元筆意寄呈。」這次的展覽中〈潑墨山水〉、〈闊浦遙山〉、〈山高水長〉,則是清楚的橫向的簾紋,從外觀上看來推測都是屬於類似的羅紋紙。

除了「宋羅紋紙」,張大千還使用過「康熙羅紋紙」,他在丙戌年(1946)重陽後一日題跋所繪〈巨然晴峰圖〉:「此康熙內府花邊羅紋,下宋楮一等。紙墨相發,心手雙暢,亦鄉居數年不可多得之一樂也。」也可以見到清晰的豎直簾紋。1952年他又以這種古紙畫〈霍山瑞靄〉為台靜農(1902~1990)的母親祝壽,題云:「霍山瑞靄。壬辰十二月恭壽台老伯母樊老夫人,愚姪張爰時客阿根廷之曼多灑,行篋中得康熙花邊羅紋片幅,仿董元筆意寄呈。」這次的展覽中〈潑墨山水〉、〈闊浦遙山〉、〈山高水長〉,則是清楚的橫向的簾紋,從外觀上看來推測都是屬於類似的羅紋紙。

「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」展件〈山高水長〉即為大千繪於羅紋宣上的作品。(國立故宮博物院提供)

根據《涇縣續志》,知康熙己丑(1685)進士儲在文宦遊涇縣,曾到小嶺等宣紙產地考察,並作〈羅紋紙賦〉。關於清初羅紋紙也有另一種說法,指出康熙年間,杭州著名良工王誠之以銅線簾造「羅紋闊簾紙」,世人以竹簾仿製者稱「狹簾羅紋紙」,後者的簾紋應該是比較細密。(註2)從北京故宮所藏「雍正羅紋灑金紙」上清晰長條簾紋看來(註3)也是屬於闊簾羅紋紙,是利用抄紙簾中的粗簾與簾縫來形成紙張的紋路。至於「狹簾羅紋」紙雖然同樣有著清晰簾紋,卻是利用編織線來形成明顯紋路,所以產生較細的長方格狀簾紋。

雍正羅紋灑金紙。圖/何炎泉。

清初畫家王翬(1632~1717)〈仿趙孟頫江村清夏圖〉(國立故宮博物院藏)自題:「鷗波老人有江村清夏圖,極其秀勁,用意殊常,大得六法之微。渲染運神,總領前人之妙,余愛而不置。遂於笥中檢出宣,羅紋佳楮,伸毫擬出,畫竟顧之,稍有得焉。」紙上清晰的豎直簾紋也是被稱為羅紋,從紋理上可知這也是闊簾羅紋紙,顯然這種闊簾紙從清初一直到現代都是被視為羅紋宣的代表。

康熙五十五年(1716)十一月十八日,李熙奏呈進裝訂御製詩集、羅紋紙並晴雨錄的奏摺中,就提及在杭州新製羅紋紙一萬張,(註4)可知也是當時的內府御用紙。《石渠寶笈.秘殿珠林》中亦可查到不少康熙皇帝(1654~1722)用「羅紋箋」書寫的作品,也收錄一些使用「羅紋箋」的書畫作品。王翬〈仿黃公望筆意〉軸(國立故宮博物院藏),紙面上有墨皴擦過或是顏料塗抹的部分,都很明顯可以見到垂直的清晰簾紋。沈宗敬(1669~1735)〈溪山深秀圖〉卷(國立故宮博物院藏),以簾紋水平的方向來作畫,簾紋不僅在墨色皴擦處很明顯,連紙張空白處的紋路也很清楚,全作的簾紋帶有一種特殊的視覺效果。對於《石渠寶笈.秘殿珠林》的編纂者而言,羅紋箋或是羅紋宣顯然是相當固定的一種紙。清末涇縣胡樸安(1878-1947)《紙說》中也提到:「清紙頗多,康熙間用羅紋,乾嘉間多尚粉箋,後有虛白齋紙。」這些資料都顯示出,闊簾羅紋宣的盛行應該就是從康熙朝開始。

◎因石濤而鍾情羅紋宣

張大千之所以如此鍾情於羅紋宣,顯然跟其學習對象石濤(1642~1707)脫離不了關係,因為石濤就經常提到使用宋羅紋紙來作畫,有部分作品還是張大千的舊藏。石濤〈細雨虯松圖〉(上海博物館藏)中所載:「時丁卯夏日,子老道翁出宋羅紋紙,命予作畫,風雨中並識於華藏下院。」〈梅竹圖〉卷(上海博物館藏),款署:「丙戌春得宋羅文紙一卷,閑書《梅花吟》六首,復寫梅於後。又得五言寫梅十首。清湘遺人若極大滌子。」兩張都提到是宋羅紋紙。在張大千舊藏石濤〈金陵山水圖冊〉(美國弗利爾美術館藏)中,有幾頁透過顏料暈染的加強可以清楚看到長條狀的直簾紋,雖然畫家未明講,從紙張的紋理與墨暈可知也是羅紋紙。

張大千之所以如此鍾情於羅紋宣,顯然跟其學習對象石濤(1642~1707)脫離不了關係,因為石濤就經常提到使用宋羅紋紙來作畫,有部分作品還是張大千的舊藏。石濤〈細雨虯松圖〉(上海博物館藏)中所載:「時丁卯夏日,子老道翁出宋羅紋紙,命予作畫,風雨中並識於華藏下院。」〈梅竹圖〉卷(上海博物館藏),款署:「丙戌春得宋羅文紙一卷,閑書《梅花吟》六首,復寫梅於後。又得五言寫梅十首。清湘遺人若極大滌子。」兩張都提到是宋羅紋紙。在張大千舊藏石濤〈金陵山水圖冊〉(美國弗利爾美術館藏)中,有幾頁透過顏料暈染的加強可以清楚看到長條狀的直簾紋,雖然畫家未明講,從紙張的紋理與墨暈可知也是羅紋紙。

石濤〈金陵山水圖冊〉局部可見垂直簾紋。圖/何炎泉。

石濤、張大千的〈溪南八景圖冊〉(上海博物館藏),據載是吳南高以宋羅紋紙請石濤畫溪南八景詩意,為其晚年得意之作,後由張大千補畫失佚的四幅。台北故宮收藏一件石濤〈詩書畫三絕〉卷,同樣也是畫給吳南高,羅家倫(1897~1969)題跋:「龐萊臣《虛齋名畫錄》〈道濟溪南八景圖冊〉款云:『祝枝山先生賦歙西溪南吳氏八景詩。今南高以宋羅紋紙書案索清湘大滌子寫其詩中之意云。庚辰上元前二日靑蓮閣。』可見南高與石濤頗有交誼。而且一度同在揚州。一年之內為彼一再作畫。允其宜也。但此畫云寄南高道兄。則是年之夏。南高又他適矣。此字卷為羅紋紙。是否亦係宋羅紋紙則待考?」

石濤的書法寫在有明顯橫長簾紋的紙上,因此羅家倫推測為羅紋紙,至於是否就是吳南高給的宋羅紋紙則不確定。羅紋紙使用於書寫時,線條的墨色一樣會依簾紋呈現深淺變化的效果。羅紋紙的粗細長條紋路是因為抄紙時停留在簾上的紙漿量不同所造成,因此紙張紋路的部分除了影響吸墨量的多寡,表面還會出現高低差,這可以從石濤前後鈐蓋的三方印章看出來,很多線條都出現斷痕(薄處),也反映鈐蓋時底下墊著像玻璃板一樣的平整硬物。

總之,無論是宋羅紋紙、康熙闊簾羅紋紙,還是現代羅紋紙,它們的紋理的外觀都相當一致的,形成的原因也都跟抄紙簾有關,三者間並沒有太大的差異。至於所謂的宋羅紋紙是否真是宋紙,還需要進一步確認,畢竟在有限的宋代作品中並未見到類似的用紙。

羅紋箋與魚子箋

宋代有沒有羅紋紙並不清楚?不過文獻中卻是經常出現羅紋箋一詞,過去也經常被直覺地誤認為接近現代的羅紋宣(闊簾紋紙)。

宋代有沒有羅紋紙並不清楚?不過文獻中卻是經常出現羅紋箋一詞,過去也經常被直覺地誤認為接近現代的羅紋宣(闊簾紋紙)。

與宋代羅紋箋關係最為密切的應該是唐代魚子箋,據載生產於四川,(註5)《漢語大詞典》解釋為一種布目紙,其實已經定義得相當清楚。關於魚子箋,宋初蘇易簡(958~996)在介紹四川所造十色箋時提到:「蜀人造十色箋,凡十幅為一榻。每幅之尾,必以竹夾夾之,和十色水,逐榻以染,當染之際,棄置捶埋,堆盈左右,不勝其委頓。逮乾,則光彩相宣,不可名也!逐幅于文版之上砑之,則隱起花木麟鸞,千狀萬態。又以細布,先以面漿膠,令勁挺,隱出其文者,謂之『魚子箋』,又謂之『羅(紋)箋』,今剡溪亦有焉。」「羅箋」中間若加上「紋」字會更清楚,這種如魚卵狀的魚子紋事實上就是織品中間的空隙所造成,讓紙張表面呈現布滿顆粒的狀態,因此也可以稱為羅紋。

砑花部分的工藝可參考五代陶穀(903~970)的「砑光小本」:「姚顗子侄善造五色箋,光緊精華。砑紙板乃沉香,刻山水、林火、折技花果、獅鳳、蟲魚、八仙、鐘鼎文,幅幅不同,文繡奇細,號砑光小本。余嘗詢及訣,覬侄云:『妙處與作墨同,用膠有功拙耳。』」紙張先經過染色再砑印花紋,砑花板的材質則為沉香木,圖案也是包羅萬象,連鐘鼎文字都有。這裡的用膠很可能就是指膠漿一事,所以可以清楚知道這些花紋面塗布有特殊物質。

據蘇易簡的描述,雕版是放置於在紙張背後,再從正面將圖案砑出,這種方式所砑出的圖案就會突起於紙面。為了讓圖案紋路更加明顯,接著會以細布再來砑出織品的紋路,這種帶有織紋的紙張就稱為魚子箋或羅紋箋。至於從清初一直沿用到現代的名紙「羅紋宣」,其紙張簾紋較為明顯且較一般宣紙寬,顯然與細密織品紋路不同。也就是說,目前書畫界所認知的羅紋宣跟北宋羅紋箋並沒有關係,僅僅名稱雷同而已。

至於如何將織品紋路壓上紙張?鑑於織品本身相當柔軟,要藉以壓出紋路相當不易,因此蘇易簡介紹的實際施作方法就相當值得參考。他提到要先在織品表面上一層膠漿,讓織品變得硬挺,如此便可以將紙張置於其上以壓出織紋的細密紋路。這類帶有織品紋路的宋代羅紋箋還確實可以在宋人尺牘中見到,例如米芾〈書送提舉通直使詩〉與〈留簡帖〉(圖9,美國普林斯頓大學美術館藏),兩作在墨較少或是書寫較快的地方都可以看到明顯的織品格紋。

米芾〈留簡帖〉局部可見格網狀織品紋。圖/何炎泉。

至於使用的織品種類為何?並沒有想像中的單純。宋初李石《續博物志》:「元和中,元稹使蜀,營妓薛濤造十色彩牋以寄,元稹於松華紙上寄詩贈濤。蜀中松花紙、雜色流沙紙、彩霞金粉龍鳳紙,近年皆廢,唯餘十色綾紋紙尚在。」由蜀入宋的景煥也提到:「蜀中松花紙、金紗紙、襍色流沙紙、彩霞金粉龍鳳紙近年皆廢,惟十餘年綾紋紙尚在。」此處「餘年」恐有誤書之疑,因為同樣抄錄《牧豎閒談》的《薛濤李冶詩集》、《蜀中廣記》則是「惟十色箋、綾紋紙尚在」。

唐代薛濤「十色彩箋」顯然與蘇易簡提到的蜀人用來加工魚子箋(羅紋箋)的「十色箋」(或)有關,其詳細品種如下:「段氏《游蜀記》云:竹維九種,牋惟十色。《成都古今記》云:蜀牋十樣,曰深紅、曰粉紅、曰杏紅、曰明黃、曰深青、曰淺青、曰深綠、曰銅綠、曰淺雲、又有松花、金沙、流沙、彩霞、金粉、桃花、冷金之別,即其異名。」

到了宋初,各式各樣的薛濤箋僅剩「十色綾紋紙尚在」,或是「十色箋、綾紋紙尚在」。值得注意的是,李石與景渙都是使用「綾紋」,並非蘇易簡所提的「羅紋」,兩者都是用在相同的蜀箋上,或許是同一種織品紋路的不同稱呼。不過,蘇易簡的羅紋箋是利用細布壓出紋路,顯然又牽扯到另一種織品──細布。更早的文獻中,五代釋齊已〈謝人惠十色花牋并棋子〉詩句中以「吳綾隱出雁翩翩」來形容自己所獲贈的「十色花牋」,似乎更明確薛濤箋便是以綾來砑印紋路,也確認「十色綾紋紙」的說法沒錯。除了細布和綾,元代費著另外又提到:「倣姑蘇作雜色粉紙,曰假蘇牋,皆印金銀花於上,承平前輩蓋常用之,中廢不作比,始復為之。然姑蘇紙多布紋,而假蘇牋皆羅紋,惟紙骨柔薄耳!若加厚壯,則可勝蘇牋也!」

當時有仿姑蘇紙的所謂「假蘇箋」,為雜色粉紙上印金銀花裝飾,但是紙上的織品紋路卻是「羅紋」,並非真正蘇箋上的「布紋」,這兩種看起來在元代是有所區分的。至於為何蘇易簡稱細布紋紙為羅箋,目前已難以得知。不過,使用在薛濤箋上的織品種類,費著除了布與羅外,還提到了另一種織品「綺」:「凡造紙之物,必杵之使爛,滌之使潔,然後隨其廣狹長短之制以造。砑則為布紋,為綾、綺,為人物、花木,為蟲鳥鼎彝,雖多變亦因時之宜。」

顯然不少織品都可以使用在砑印紙張紋路上。事實上,北宋時這些紙張上的織品紋路也有專人在處理,黃庭堅就曾經請人在紙上加上布紋,應該是當時相當流行的紙張加工法。他信中提到:「欲送數軸紙去,煩作布紋。留一半於齋几,適冗未能處置。」

儘管有文獻中提到許多織品可以應用於紙張加工上,目前宋紙中能夠見到的還是以類似呈現魚子顆粒的織品紋為主,對於其他不同織品的加工紙仍有相當的模糊性存在。

結語

無論是張大千還是古人,他們對於紙張的追尋與探討可說是孜孜不倦,許多的言論中都涉及到相當深入且實際的製作工序,不僅僅是空泛的表面探討而已,這也很值得現代藝術家與研究者學習。以大千先生為例,當他利用各種紙張創作出工筆、寫意、潑彩等畫作時,確實是不可能從忽視創作物質的脈絡中去研究或理解其藝術風格。離我們不算遠的大千先生,豐富的生平資料與創作正好可以提供他這種藝術家的生活模式與創作情境,這對於理解運用同一套藝術語彙的古代藝術家應該也有一定的幫助。近年來藝術史研究也逐漸開始重視「物質研究」,願意給予這些看似遠較理論或風格低級的材料該有的關懷,相信對於藝術史日後的發展會有積極正面的意義。

無論是張大千還是古人,他們對於紙張的追尋與探討可說是孜孜不倦,許多的言論中都涉及到相當深入且實際的製作工序,不僅僅是空泛的表面探討而已,這也很值得現代藝術家與研究者學習。以大千先生為例,當他利用各種紙張創作出工筆、寫意、潑彩等畫作時,確實是不可能從忽視創作物質的脈絡中去研究或理解其藝術風格。離我們不算遠的大千先生,豐富的生平資料與創作正好可以提供他這種藝術家的生活模式與創作情境,這對於理解運用同一套藝術語彙的古代藝術家應該也有一定的幫助。近年來藝術史研究也逐漸開始重視「物質研究」,願意給予這些看似遠較理論或風格低級的材料該有的關懷,相信對於藝術史日後的發展會有積極正面的意義。

註釋:

註1:傅申《張大千的世界》,頁344、345,羲之堂文化,台北,1998年。

註2:(清)胡樸安〈辨朝〉,《紙說》,頁8,學苑出版社,北京,2010年。

註3:趙麗紅〈羅紋灑金紙〉,北京故宮博物院網站。(檢索於2017年7月24日)。

註4:陳鏘儀編《清代皇帝御批真跡選(一):康熙皇帝御批真跡》,頁174,西苑出版社,北京,1995。

註5:「紙則有越之剡藤、苔箋,蜀之麻面、屑末、滑石、金花、長麻、魚子、十色箋。」(唐)李肇《唐國史補》卷三,收於《叢書集成新編》,頁399,新文豐出版公司,台北,1986年。

註1:傅申《張大千的世界》,頁344、345,羲之堂文化,台北,1998年。

註2:(清)胡樸安〈辨朝〉,《紙說》,頁8,學苑出版社,北京,2010年。

註3:趙麗紅〈羅紋灑金紙〉,北京故宮博物院網站。(檢索於2017年7月24日)。

註4:陳鏘儀編《清代皇帝御批真跡選(一):康熙皇帝御批真跡》,頁174,西苑出版社,北京,1995。

註5:「紙則有越之剡藤、苔箋,蜀之麻面、屑末、滑石、金花、長麻、魚子、十色箋。」(唐)李肇《唐國史補》卷三,收於《叢書集成新編》,頁399,新文豐出版公司,台北,1986年。

news! 何炎泉老師開講囉!

【眾裡尋「她」-專題講座】

講題:從「她-女性形象與才藝」展中的書作探討書法史中的女性

時間:2020.11.07 週六下午2:00-4:00

報名即將額滿,速速來!詳情:https://reurl.cc/LdV4r7

【眾裡尋「她」-專題講座】

講題:從「她-女性形象與才藝」展中的書作探討書法史中的女性

時間:2020.11.07 週六下午2:00-4:00

報名即將額滿,速速來!詳情:https://reurl.cc/LdV4r7

Tags

何炎泉( 19篇 )追蹤作者

何炎泉( 19篇 )追蹤作者國立故宮博物院書畫文獻處處長。

臺灣大學化工系、藝術史研究所畢業,波士頓大學藝術與建築史博士,論文題目為〈北宋書法的物質性、風格與文化〉。研究領域為書畫史、書畫鑒賞,長期關注物質性議題,積極嘗試從筆墨角度探索藝術史,發表多篇相關學術專論。

近年負責策劃2025年「千年神遇—北宋西園雅集傳奇」、2022-23年「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」、2021年「文人畫最後一筆—溥心畬書畫特展」,2020年「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」,2018年「宋代花箋特展」,2017年「自然生姿態—于右任書法特展」,2016年「妙合神離—董其昌書畫特展」等展覽及圖錄編撰。