蘇富比進駐紐約布魯爾大樓作為全新全球總部

蘇富比(Sotheby’s)進駐位於紐約麥迪遜大道945號的布魯爾大樓(Breuer Building)作為全新全球總部,於本月8日揭幕。蘇富比首席執行官Charles F. Stewart表示:「布魯爾大樓的啟用標誌著蘇富比歷史上令人振奮的新篇章,更象徵著我們重返麥迪遜大道。無論觀眾是為經典的建築美感而傾心,為其傳奇的博物館歷史所折服,抑或鍾情於無可匹敵的黃金地段,我們都熱切期盼大家的蒞臨。本季秋季拍賣堪稱近年最精彩的盛事之一,一系列非凡的開幕展覽與拍賣活動,正以旗鼓相當的熱忱迎接這里程碑式的時刻。」

本季亮點包含三大重量級典藏:李奧納多・A・蘭黛珍藏(The Leonard A. Lauder Collection)、辛蒂與傑伊・普立茲克(Cindy and Jay Pritzker)伉儷收藏精選,以及「典緻軀體:私人收藏超現實主義藝術珍品」。此外,觀眾亦能欣賞現當代藝術晚間拍賣的重磅拍品,如:尚-米榭.巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat)1981年鉅作《Crowns(Peso Neto)》,以及莫瑞吉奧.卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年製作的《America》。這些展覽將免放開放至本月17日,隨後於18日至21日陸續舉行拍賣活動。

由建築師馬魯爾.布魯爾(Marcel Breuer)設計、於1964年至1966年間建成的布魯爾大樓在今年5月獲得紐約市地標保護委員會將同時列為獨立建築與室內空間地標。改造設計由瑞士建築事務所HERZOG & DE MEURON操刀,並與紐約PBDW Architects攜手合作,在保留建築完整性的同時,為其增設頂尖藝廊空間以呈現多元的體驗。改建工程包括:強化外部照明,重現建築在麥迪遜大道上的戲劇性氣息;二樓展廳可轉換為拍場,同時兼具講座與活動場地功能;拆除辦公區域,恢復原有展廳平面布局;以及配備最尖端的照明與空調系統,以呈現多元體驗。此外,與Roman and Williams合作全新高級餐廳,預計於明年春季開幕。

羅浮宮珠寶竊案7落網3釋放,審計院揭保全大漏洞

巴黎羅浮宮於2025年10月19日發生震驚全球的珠寶竊案,截至目前已逮捕7名涉案嫌疑人,其中4名已經被起訴,3名已經獲釋,然而警方認為最初犯案的4名蒙面竊賊仍未全數到案,且失竊的珠寶仍未尋回。

法國當局於週三晚間(10月29日)在巴黎北部郊區逮捕了5名嫌疑人。調查人員通過在犯罪現場找到的DNA,確認了其中1名嫌犯的身份。警方也已經證實,這五人當中,一名37歲的男子與一名38歲的女子是伴侶關係;其他3人則因為證據不足已經獲釋。

羅浮宮竊案發生後,法國國家審計院(Court of Auditors)於11月6日公布了一份報告,嚴厲譴責羅浮宮在保全升級上的疏忽。報告涵蓋羅浮宮2018年至2024年的管理狀況,並指出,這起價值102,000,000美元的竊案是「震耳欲聾的警鐘」。審計報告批評羅浮宮管理層優先考慮「譁眾取寵的收購項目」和翻新工程,而犧牲了保全相關設施的維護與翻新。羅浮宮高層將資金投入到收購項目中,但其中僅有1/4向公眾展出。部分報告洩露的內容指出,在竊案發生時,羅浮宮一個關鍵的保全監控系統密碼竟然簡單到只是「Louvre」,而由泰雷茲(Thales)公司營運的軟體存取密碼也同樣簡單,設定為「THALES」。法國國家網路安全局(ANSSI)早在2014年的一份報告中就曾警告過監控系統的密碼問題。

報告還發現,儘管羅浮宮的年度運營預算達376,000,000美元(約 323,000,000歐元),但在 2024年,館內 465個展廳中,僅有432攝影監視器,可以推估仍有61%的展廳沒有即時影像監視器。報告總結道,安防系統的現代化改造計畫「屢遭推遲」,且監視器通常「僅在展廳翻新時才安裝」。

Vasyl Cherepanyn被任命為2027年柏林雙年展策展人

柏林當代藝術雙年展(Berlin Biennale)宣布,烏克蘭策展人兼研究者瓦西爾.切雷帕寧(Vasyl Cherepanyn)將出任第14屆雙年展策展人,展覽預計於2027年夏季登場。

Cherepanyn出生於烏克蘭伊萬諾—法蘭科夫斯克,目前定居柏林,是「視覺文化研究中心」(VCRC)共同創辦人暨負責人,同時負責組織基輔雙年展(Kyiv Biennial)及「東歐雙年展聯盟」(EEBA)。他擁有哲學博士學位,長期活躍於藝術、政治哲學與草根運動領域,研究觸及後蘇聯東歐文化轉型,並將藝術置於當代歐洲的社會脈絡中進行思考。

談及策展理念,他表示:「策劃柏林雙年展的未來,就是全然投入藝術與城市的未來。作為柏林圍牆倒塌後歷史時代的縮影,雙年展蘊含一種超越藝術與學術的公共性潛能,這樣的思考來自我在烏克蘭的經驗——在當前俄羅斯殖民戰爭的背景下,這樣的探索更顯迫切。」

評選委員會由七位國際藝術專家組成,包括日本直島新美術館館長Akiko Miki、柏林現代藝術中心館長Emma Enderby、柏林藝術大學講師Julia Grosse、藝術家Marina Naprushkina、耶魯大學藝術學院教授Marta Kuzma、以及策展人Nicola Trezzi與Pablo José Ramírez,全體一致通過其任命。柏林雙年展總監 Axel Wieder 表示:「感謝評選委員會成員在整個遴選過程中展現出的專業知識與高度敬業精神。Vasyl Cherepanyn 為第十四屆柏林雙年展帶來了獨特的視角,不僅源於他的地理與文化背景,也體現在他以集體藝術實踐為核心、深植於當代社會脈絡與城市環境的策展方法上。柏林雙年展團隊與我誠摯歡迎他的加入,並非常期待接下來的合作。」

延伸閱讀|【高森信男專欄】末世的逃逸與再傳送:2025年柏林雙年展側記

奈良美智代理權新局:卓納畫廊接手,佩斯畫廊維持合作關係

全球最具影響力的畫廊之一卓納畫廊(David Zwirner)正式宣布代理日本藝術家奈良美智的作品,標誌代理版圖重大轉變。此前,奈良美智的主要代理畫廊BLUM(前身為Blum & Poe)創始人Tim Blum對畫廊運營模式感到倦怠,「逐步結束」傳統畫廊業務。奈良美智的代理權轉移,被視為當前藝術市場頂層洗牌的縮影。卓納畫廊的加入,確保了奈良美智能在全球獲得頂尖資源的支持與推廣。

然而,卓納畫廊的代理關係並非獨家。奈良美智的另一重要長期合作夥伴佩斯畫廊(Pace Gallery)確定將繼續與藝術家保持合作。針對此消息佩斯總裁兼首席執行官Marc Glimcher 發表聲明:「我們對奈良美智所做的一切感到無比自豪。回顧我們 14 年的合作,我們不會做出任何不同的決定。因此,這項發展雖出人意料。我們深知在這樣的環境中,事情隨時可能發生。」Glimcher 補充道,「我們仍然是他永遠的粉絲,並期待未來與藝術家在專案上繼續合作。」

奈良美智選擇同時與兩大畫廊合作,將使他的作品能在亞洲、美洲與歐洲的主要城市獲得更全面的深度曝光。這次代理權的轉變,不僅是奈良美智個人事業的里程碑,也再次印證了當代藝術市場中,共同代理已成為行業的常態。

巴塞爾藝術展推出數位藝術平台「Zero 10」

巴塞爾藝術展(Art Basel)於日前宣布,推出一個全新的數位藝術策展平台「Zero 10」,並將在12月5日至7日舉辦的巴塞爾藝術展邁阿密海灘展會(Art Basel Miami Beach)首次呈現,隨後在2026年擴展到選定的全球博覽會,包括巴塞爾藝術展香港展會。

由OpenSea共同支援的「Zero 10」,名稱援用藝術家馬列維奇(Kazimir Malevich)在1915年於聖彼得堡舉辦開創性展覽「0, 10」,被視為在20世紀重新定義創作語彙的前衛起點。「Zero 10」以同樣精神為數位藝術在當今藝術經濟的背景、展示和收藏設定新的標準,並將藝術家、工作室、畫廊和數位創新者,透過巴塞爾藝術展的策展方向與市場政策建構出一個全球框架。由專注於新型收藏和參與模式的數位藝術策略師Eli Scheinman策展,他表示:「Zero 10匯集了數位藝術生態系統中的關鍵力量——重新塑造藝術創作、展示和收藏方式的藝術家、工作室和畫廊。從生成技術與演算法再到機器人、雕塑、繪畫、光線和聲音,突顯此領域的多樣性與概念上的複雜性,並正在其更大市場中占據一席之地。」首屆參展的12家國際藝術機構包括:AOTM、Art Blocks、Asprey Studio、Beeple Studios、bitforms、Fellowship、Heft、Visualize Value、Nguyen Wahed、Onkaos、Pace與SOLOS,以及展會首席合作單位UBS藝術收藏將呈現中國藝術家盧揚作品《獨生獨死–天國》(DOKU–Heaven)。

「Zero 10」的推出,也順應數位藝術市場持續增長的勢頭,根據《2025年巴塞爾藝術展與UBS全球收藏調查》顯示:數位藝術已成為高淨值藏家的核心收藏類別,在3100名受訪者當中有超過半數在2024至2025年期間購買了數位作品。數位藝術在總支出中排名第三,在私人收藏的份額較前一年增長四倍以上,突顯收藏行為的結構性演變。

Marlene Dumas成為首位進入羅浮宮永久典藏的當代藝術家

被譽為當今最具影響力畫家之一的瑪琳・杜馬斯(Marlene Dumas),成為首位被羅浮宮永久收藏的當代女性藝術家。根據法國《世界報》(Le Monde)報導,這位南非出生、現居荷蘭的藝術家,其九幅新作已於羅浮宮德農翼(Denon Wing)展出,展廳可俯瞰塞納河。

杜馬斯由大衛・茲維爾納畫廊(David Zwirner)代理,以充滿表現力、帶有幽微詭譎氣息的人物肖像聞名。她筆下的人物以不協調的色彩構築出強烈的心理張力——那是一種暗示陌生人與親人內心深處共同脆弱性的凝視。本次於羅浮宮亮相的《連結》(Liaisons)系列,延續其獨特的繪畫語言:人物面容被松綠、土棕、亮橙與褪藍色層層暈染,既親近又疏離。她受訪時曾說:「繪畫是一場沒有成功保證的戰鬥——畫家必須與顏料、畫布、身體對抗,也要不斷挑戰自己的思想與成見。」

今年五月,杜馬斯的1997年作品《一月小姐》(Miss January)在佳士得晚間拍賣中以1360萬美元(約新台幣4.3億)成交,打破草間彌生紀錄,成為在世女性藝術家拍賣價最高者。畫中半裸女子自信卻神秘的姿態,再次凸顯杜馬斯在市場與學術間的雙重地位。

延伸閱讀|2025紐約春拍結果盤點:蒙德里安為本季拍賣榜首,瑪琳.杜馬斯創在世女性藝術家拍賣新猷

然而,羅浮宮於11月6日揭幕杜馬斯新作之際,正逢內部安保問題引發公眾質疑。館長羅倫絲・德卡爾(Laurence des Cars)推動館藏多元化的政策雖獲肯定,但10月19日王冠珠寶失竊事件及安防系統失靈,使博物館預算分配遭嚴格審視。法國審計法院最新報告指出,羅浮宮多年推遲安全系統現代化,現有投入「遠不足以因應需求」。文化部長拉希妲・達蒂(Rachida Dati)承諾將撥款改善。

在榮耀與挑戰並存的時刻,杜馬斯的《連結》系列不僅為羅浮宮注入當代藝術氣息,也象徵這座歷史悠久的博物館正試圖在動盪中尋找自我更新的方向。

義大利藝術家Maurizio Cattelan榮獲2026年國家美術館獎

2026年「國家美術館獎」得主已於近日公布,由義大利藝術家毛里齊奧・卡特蘭(Maurizio Cattelan)獲此殊榮。此獎項由德國國家美術館之友協會自2000年起每兩年頒發,旨在肯定活躍於德國及歐洲藝術場景中的重要創作者,被公認為德國當代藝術領域的最高榮譽。自2013年起,獎項以於國家美術館旗下場館舉辦個展取代獎金,以展覽回應藝術家的創作實踐。

自1990年代以來,卡特蘭的作品以尖銳幽默、荒誕直白且具道德張力著稱。其代表作包括《第九個小時》(1999),呈現被隕石擊倒的教宗;《他》(2001),以祈禱孩童之姿再現希特勒;以及近年的《喜劇演員》(2019),以一根膠帶固定於牆面的香蕉引發對藝術與市場的廣泛討論,這些作品經常顛覆人們習以為常的價值觀,迫使觀眾重新判讀。

本由巴黎皮諾收藏館館長Emma Lavigne、巴塞爾貝耶勒基金會館長Sam Keller與新國家美術館館長Klaus Biesenbach組成的本屆評審團表示:「卡特蘭的創作長年探討權力、宗教、死亡、幽默與記憶等永恆主題,而這些議題在具有複雜歷史脈絡的柏林顯得格外深沉。他以鮮明且具歐洲視角的方式回望身份認同、責任與集體記憶,作品在道德負荷濃重的公共討論中,提供超越二元的思考空間,透過擁抱矛盾與提問來開啟新的理解視角。」

2006年,卡特蘭曾擔任第四屆柏林雙年展共同策展人,為柏林當代藝術場景的重要建構者之一。此次返回柏林、在由Ludwig Mies van der Rohe設計的新國家美術館(Neue Nationalgalerie)中舉辦的個展,將由館長Klaus Biesenbach與策展人Lisa Botti共同策劃,預計於2026年9月柏林藝術週期間開幕。

2026威尼斯雙年展美國館或將由雕塑家Alma Allen代表參展

日前,《ARTnews》引述消息人士指出,將於2026年開幕的威尼斯雙年展美國館,預計由雕塑家艾爾瑪・艾倫(Alma Allen,1970-)代表參展,美國館策展人則將由獨立策展人傑佛瑞・烏斯利普(Jeffrey Uslip)擔任。艾倫出生於美國猶他州,自2017年起定居墨西哥特波茲蘭(Tepoztlán)。他以石材、木材與青銅製成的大型雕塑聞名,並在創作中同時運用手工雕刻與自行開發的機械設備,他曾形容:「在我看來它們(雕塑)並非靜止的,而是屬於一個更廣闊的宇宙。」

在長達30年的藝術生涯中,艾倫曾舉辦兩場重要機構個展:2018年於加州棕櫚泉藝術博物館,與 2023 年於墨西哥城阿納瓦卡利博物館(Museo Anahuacalli)。《ARTnews》分析,相較於近年美國館多由國際知名度更高、履歷更豐富的藝術家代表,如Jeffrey Gibson、Simone Leigh、Mark Bradford等,若艾倫最終正式代表參展,或將顯示美國館正重新調整其在國際舞臺上的敘事策略與文化重心。

然而,由於美國政府目前正處於關門狀態,此項人選尚無法獲得官方確認。此外,美國館長期仰賴民間募資,而展覽預算往往高達數百萬美元,負責本屆美國館的主導機構目前亦尚未明朗。與此同時,美國館運作本身也牽涉政治與行政層面的變動。《華盛頓郵報》曾報導,原已獲選的藝術家Robert Lazzarini,因行政流程問題遭撤回;而本次傳將擔任策展人的烏斯利普,曾在2016年因展覽爭議離任聖路易斯當代藝術館,本次若再度回到國家館策展位置,也將帶有回歸與再定位之意。

卡達啟動「Rubaiya Qatar」四年展,2026年將是卡達藝術元年

卡達持續透過文化重塑其全球定位,卡達博物館管理局正式宣布,將於2026年11月啟動藝術四年展——「Rubaiya Qatar」。不僅是卡達邁向國際頂級藝術樞紐的關鍵一步,更標誌著海灣地區當代藝術發展進入新的競逐時代。首屆盛會將以Al Riwaq 展覽館為核心,延伸至多哈(Doha)多個文化場域,以藝術連結卡達豐厚的歷史遺產與前瞻的當代精神。此四年展試圖透過深具內涵的展覽和交流,反映卡達社會的多元肌理,擴展國際藝術版圖。

首屆四年展的核心主題展名「不羈之水」(Unruly Waters),其宏大構思源於歷史學家阿姆瑞斯(Sunil S. Amrith)對南亞水域生態史與全球遷徙浪潮的探討。由巴德學院的Tom Eccles、MoMA PS1的Ruba Katrib,以及《ArtReview》主編Mark Rappolt等人擘劃。意圖超越傳統地理疆界,以「水」為載體,映照氣候、遷徙與地緣政治現實如何共同塑造當今世界。Eccles說明展覽的靈感啟迪自一艘10世紀往來於巴格達與中國的沉船遺跡,這段歷史佐證了卡達作為過去、現在乃至未來全球連結點的地位。藝術家們將被引導以水的流動、季風的軌跡、移民的步伐為引,透過藝術的視角捕捉這些動態,使展覽成為一幅以卡達為座標,輻射全球的地景圖。

在盛會啟幕前夕,泰國藝術家提拉瓦尼查(Rirkrit Tiravanija)的《untitled 2025 (no bread no ashes)》率先在多哈亮相。這件作品在伊斯蘭藝術博物館公園設立一座臨展亭,邀請民眾烘焙麵包。除了是地域性烹飪傳統的致敬,更是超越語言的社群交流。正如「Rubaiya Qatar」總監Sheikha Reem Al Thani所言,「麵包」作為樸實而普世的符號,象徵卡達的兼容並蓄與合作精神,為即將到來的四年展奠定包容基調。隨著卡達巴塞爾藝術展、盧塞爾博物館等落實,2026年無疑將是卡達文化與藝術的關鍵元年。

導演魏斯・安德森與高古軒攜手,在巴黎重現約瑟夫・康奈爾工作室──「烏托邦大道」

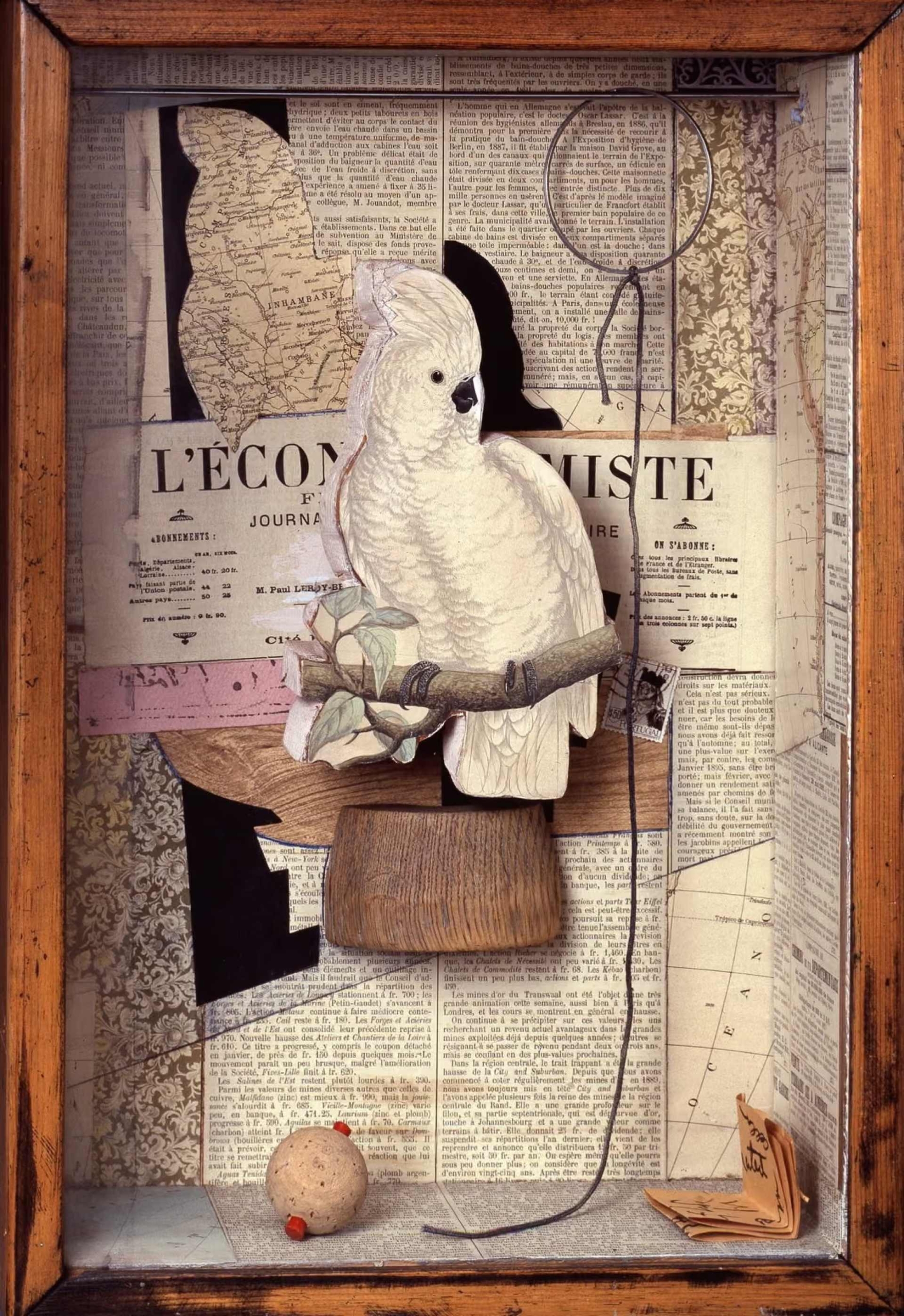

高古軒畫廊(Gagosian)宣佈與著名電影導演魏斯.安德森(Wes Anderson)攜手,將美國藝術家約瑟夫.康奈爾(Joseph Cornell)位於紐約皇后的工作室,於巴黎空間重現。

這場名為「烏托邦大道之家」(The House on Utopia Parkway)之展覽,由賈斯珀.夏普(Jasper Sharp)策劃,預計於2025年12月至2026年3月展出。不僅是康奈爾逾40年來在巴黎的首次個展,更將畫廊的臨街櫥窗化為「時光膠囊」,透過一個與真人等大的「光影盒子」,試圖捕捉這位自學成才、以蒐集廢棄物進行立體拼貼聞名的藝術家。

康奈爾的藝術生涯始於對紐約舊書店、跳蚤市場與雜貨店的造訪。他如煉金術士般,將19世紀法國小說、黏土煙斗、票根乃至鳥羽、海螺等物件,悉數納入他的收藏,成為「光影盒子」的基礎材料。這些盒子被譽為「記憶與想像的詩意聖物」,例如曾為杜象夫婦擁有的《Pharmacy》,以及向盧浮宮館藏致敬的《A Dressing Room for Gille》等。安德森和夏普的團隊深入研究檔案照片與第一手記述,以細緻還原康奈爾堆滿漂白鞋盒的地下室工作室,甚至連他慣用的清潔劑和親筆標籤的筆跡都力求忠實呈現。

儘管康奈爾一生鮮少離開紐約,但他對巴黎的想像卻得以透過明信片與書本栩栩如生,甚至能與杜象暢談巴黎街景。透過蒐羅數百件康奈爾未完成的作品,將其工作檯佈置成「藝術家只是外出吃午飯」的狀態,邀請觀者隔著櫥窗,對這位20世紀藝術家的創作過程,進行親密且永恆的凝視。「烏托邦大道之家」不僅紀念康奈爾誕辰,更向世人展示了這位以孤寂為養分,在細微處見宏大的「思想家與夢想家」。