4月15日早上八點,臺北寒舍艾麗酒店的角落餐桌區,雖然依舊有著和煦的陽光灑入,但今日卻不同於典型的商務早餐,而更像是一場高強度馬拉松的起點。漢斯.烏爾里希.奧布里斯特(Hans Ulrich Obrist,部分人暱稱他為小漢斯)端著一盤只有沙拉、水果、水煮蛋的簡單早餐走進角落的餐桌區,準備開始又一天的高強度行程。他穿著輕便,眼神中雖帶著一絲疲憊,但依然親切問候,精神抖擻。此次漢斯應台北當代藝術博覽會(Taipei Dangdai)之邀,進行為期三天的講座與參訪。也因此,這並非悠閒的早餐,而是一場長達十多小時,橫跨畫廊、工作室、美術館與城市角落的參訪起點。這一天,臺北將成為他移動、對話、連結的工作現場,展現他那被「熱情」(passion)驅動,幾乎永不停止的工作引擎。

十分鐘速寫

行程從飯店內的「Laptop Studio Visits」開始。今日的安排是10位藝術家,每人有十分鐘的時間簡介自己的作品。行程前,我思忖著十分鐘要如何了解一個藝術家,創作者要如何有效率地介紹自己?想起《決斷兩秒間》(Blink)書中開篇序言的案例:各個希臘雕塑專家在看了蓋堤美術館(Getty Museum)意欲購買的雕像後,紛紛直覺性地表達不妥,為他們可能的決定感到遺憾。這種擷取關鍵資訊的直覺與不假思索,奠基在長期且大量有結構與方向的累積。或許,對於一個曾全年都在世界各地參訪,現在一年也至少有三分之一以上的時間都在世界各地看展覽、拜訪工作室、參加活動、進行訪談計畫的人來說,10分鐘真的綽綽有餘吧。

緊湊的時間中,漢斯的提問往往單刀直入。最常出現的問題是:「哪位藝術家對你啟發最大?」以及:「什麼是你一直想做但還未能實現的計畫?」這兩個問題一方面投射了一位藝術家可能的思考層次,也反映了漢斯對藝術脈絡的建構與未來性的關注。他習慣性地追問,手上的筆記本則只留下寥寥幾個關鍵字,更多時候是邊聽邊用手機查找資料,拍照紀錄。漢斯隨身攜帶兩支手機,一支用來聯繫,另一支則用來紀錄。極簡的筆記中有其自有的標記與連接線,遇到無法詳細看完或藝術家尚在進行中的項目,便會拿出名片請藝術家保持聯繫,再將影片連結或完成後的成品寄給他。有節奏與效率地掌握著時間,鮮少需要旁人提醒。隨手整理公事包的文件,甚至最後一位藝術家的會面,也因時間壓力被挪到了前往下一個地點的車程中完成。場景切換至亞紀畫廊。漢斯與畫廊負責人黃亞紀短暫交流,主要聆聽介紹,時而停下腳步追問「這位藝術家是誰?」、「是年輕人嗎?」等背景資訊。而在畫廊場域,漢斯也拋出更多關於市場的問題。當看到已故藝術家顧福生的畫冊時,他脫口而出:「太遲了,無法訪問他了。」(Too late to interview)這短暫的感觸,或許是他與時間賽跑、不斷連結的策展生涯中,一個微小的註腳。

零秒出手的時間管理

整日的行程在不同地點間快速穿梭:飯店、畫廊、藝術家工作室、臺北表演藝術中心(TPAC)、文心藝所、忠泰美術館……。移動的交通時間被充分利用著,除了略為交流先前的行程感想,漢斯最常做的,則是確認下一個拜訪地點的背景資訊、準備稍晚的訪談資料、電話聯繫在倫敦的助理、確認剛結束的訪談的錄音品質……,妥善利用著每一個可能的空檔。在空間參訪時,他也更偏好走樓梯而非電梯。最高紀錄曾走50層,隨行的工作人員到了30層便轉而搭乘電梯。對漢斯而言,除了簡單的飲食,這也是自己保持身體健康的方式之一。而為了完整參訪過去只能從照片看外觀,由倫.庫哈斯(Rem Koolhaas)設計的臺北表演藝術中心,儘管時間有限,他還是表達「我們可以用跑的」,希望能盡量走完全程。離開時,也特別請司機慢速繞行,讓他能拍照記錄。

高強度與時數的工作得以順暢運作,仰賴漢斯建立的一套獨特工作「系統」。在文心藝所,他與同樣每日高時數工作的葉曉甄談及了這個系統的核心:「夜間助理」(night assistant)的設立,讓他能夠「融化時差」(melt it),確保24小時都有人可以對接工作。他半開玩笑地說,這套系統是為了對抗僵化的辦公時間,更是一種「包容性」(inclusivity)的實踐,為那些像「哥特族群」(goth people)一樣偏好在夜晚工作、卻被社會體制「歧視」的人創造機會。事實上,漢斯之所以設立夜間助理,便是因為12年前,有一位極具工作能力的助理每每遲到六小時,直到下午才出現在辦公室。人資主管認為必須開除這位員工,但漢斯卻更看重他的工作能力與高效率,進而頓悟到既定規範的不合宜,轉而創造了「夜間助理」一職,後來更進一步晉升其為「夜間製作人」(night producer)。此系統已運作12年,漢斯認為自此之後他的休息更充分,壓力也變小。因為自己是一個每天工作16小時,但沒什麼耐心的人。過去因為時差而無法交代助理工作時常會令他倍感壓力。而夜間助理可以讓他無論是彼此有時差或失眠時,都能順利交辦工作。一覺醒來,一切「待辦事項」都消失了,這種輕鬆感讓他得以獲得更平靜的睡眠。

從極速到沉靜:兩種對話模式

在這次來臺的三日講座與參訪行程中,漢斯每日都安排了一場深度採訪,第一天講座結束即進行蔡明亮專訪,第二天拜訪袁旃,第三天則拜訪劉國松。漢斯與藝術家的對話模式並非一成不變。面對年輕或當代藝術家,他常是快速提問、抓取關鍵訊息,甚至會打斷對方或主動操作對方的電腦,但同時會遞上名片表示可以後續聯繫。然而,當日下午與現代水墨大師劉國松近兩小時的訪談,則展現了截然不同的面貌。他變得更像是一位看到偶像的害羞小孩,靦腆的笑容中充滿了對長者的敬意。不時翻閱手上的訪綱與資料,看得出他有備而來。訪談時不時引述劉國松過往的言論與作品,耐心地等待翻譯,提問也更細節與深入。除了不時希望從藝術家口中再次確認某些想法,也時而藉由不同藝術家對同一問題的看法,探問劉國松的觀點。他對錄音品質極度在意,親自為劉國松別上麥克風,一再確認收音情況,不時監控錄影螢幕與手機上錄音程式的數值。這不僅是一場訪談,更是他從資訊的快速連結者到深度聆聽者角色的轉換。訪談結束後,漢斯彷彿放下心中的大石般,露出孩童般開朗的笑容。儘管熟悉劉國松的人都知道,如果再早個一、兩年,他會聽到更多藝術家的想法與思路,但漢斯還是很慶幸今日能聽到許多劉國松的表述,心滿意足地結束今日的核心行程。

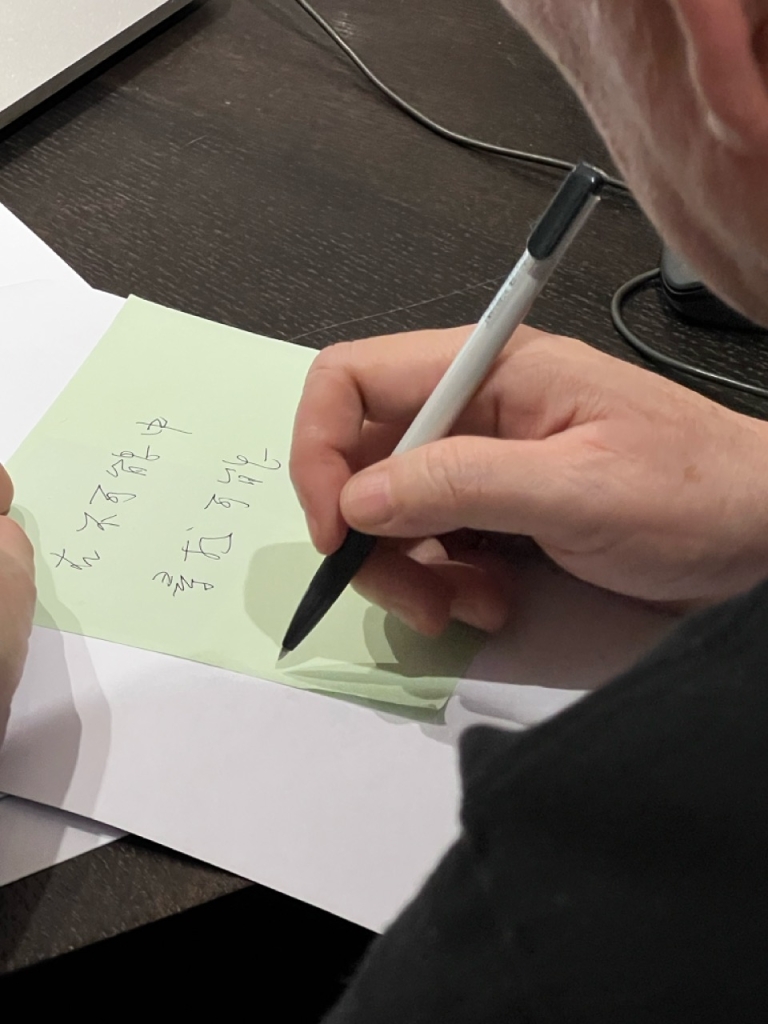

在這三天的行程中,除了進行講座,三位藝術家的採訪,連續兩天早上的線上工作室參訪,與外縣市美術館館長、藏家、基金會代表等餐敘,漢斯還走訪了臺北市立美術館、新北市美術館、忠泰美術館、洪建全基金會、TPAC、文心藝所,以及此次將參與台北當代的采泥藝術、亞洲藝術中心、耿畫廊、亞紀畫廊、谷公館、大未來林舍畫廊,並與各畫廊經營的藝術家進行交流。一如全程隨行的台北當代藝術總監岳鴻飛(Robin Peckham)所言:雖然是三天的行程,但來了之後就知道還需要另外三天。這從漢斯在與陳界仁的交流中,雖然是在計畫外,但隨即拿出手機開始錄影記錄可以看出端倪。他也邀請陳界仁在他隨身攜帶的色紙上寫下一段話,並在之後發布在其Instagram上。(註1)

跟隨漢斯一日,像是見證了一部永動機的運作。他以驚人的精力在城市中穿梭、對話、連結。他改造了傳統工作模式以服務於自身的熱情與節奏,甚至為此賦予了「社會價值」。他或許急促,或許不按常理出牌,但其核心是對話的渴求與連結的創造。對漢斯而言,策展或許並非發生在靜止的展場,而是體現在這永不停歇的移動與對話之中,一場由熱情驅動,永無終點的馬拉松。

註1:「The Handwriting Project」是漢斯大約從2013年開始的計畫,旨在透過社群媒體復興手寫文字的魅力。漢斯往往會在採訪後邀請受訪者手寫訊息,內容不拘,除了強調手寫文字的魅力,每個人獨一無二的筆跡都象徵著個體的差異與人性化的溝通方式,也藉此傳達不同藝術家的個人風格與情感,呈現當代藝術界的多元聲音與創意表達。

朱貽安(Yian Chu)( 163篇 )追蹤作者

朱貽安(Yian Chu)( 163篇 )追蹤作者大學學習西班牙文,後修讀中國藝術史,有感於前生應流有鬥牛士的血液,遂復研習拉丁美洲現代藝術。誤打誤撞進入藝術市場,從事當代藝術編輯工作。曾任《典藏投資》編輯、《典藏.今藝術&投資》企劃主編,現為典藏雜誌社(《典藏.今藝術&投資》、典藏ARTouch)副總編輯。