吳祥賓

2020.06.18

本次專題「台灣當代藝術之方言的書寫與實踐」即是試圖從上述的提問出發,將「方言」視為美學分析和創作實踐的重要研究路徑,並在此論題下,邀請七位長期關注在地創作之發展的藝評、學者與創作者,以每個月「接力」(王聖閎語)的方式,分別就台灣藝術史和當今創作之在地語彙的這兩個面向,共同梳理和呈現出台灣當代藝術的「方言狀態」,以及未來潛藏之創作實踐和脈絡生成的可能。

在藝術創作中談「方言」,究竟意味著怎樣的意涵?尤其,面對今日全球化下看似多元的創作生態時,「方言」又將如何為台灣當代藝術開展相應的時空脈絡呢?本次專題「台灣當代藝術之方言的書寫與實踐」即是試圖從上述的提問出發,將「方言」視為美學分析和創作實踐的重要研究路徑,並在此論題下,邀請七位長期關注在地創作之發展的藝評、學者與創作者,以每個月「接力」(王聖閎語)的方式,分別就台灣藝術史和當今創作之在地語彙的這兩個面向,共同梳理和呈現出台灣當代藝術的「方言狀態」,以及未來潛藏之創作實踐和脈絡生成的可能。

本專題敬邀的第一位寫者陳泰松,將首先於7月,從病毒與免疫敘事的角度,處理評論書寫與創作語彙之間緊密的互動和張力。其次,鄭文琦將於8月,以日治時期的改編文本、或具有「陰性書寫」特質的表演文本為例,探索「方言」在當代藝術實踐裡的可能意涵。9月,林煌迪將延續「『請說方言』實驗室」的想法與計畫脈絡,並透過實際的創作經驗,深入探討「方言」於當前台灣在地文化中的意涵。接著,古睖.久古(Guleng Kiuko)將在10月時,評析創作者的原民身分,在「駐村」到「回部落」的此一當代藝術生產線之上(註1),其「主(族)語」的變異與構成。11月,蔡潔妮將以社會科學的視角,論述台灣創作當中的美學語彙(langage esthétique),在戰後本土文化與認同戰爭下所形成的歷史脈絡。而賴火旺則是在年底,藉著數位社交工具之「密語」及「新方言」的研究,分析集體精神空間和社會語境於數位介面上的轉變情形。最後,2021年1月,王聖閎將延伸史書美「離散」的概念,並從眾聲喧嘩的「方言狀態」,辨析創作實踐和論述生產之間的斷裂與連結。

匯集這七位寫者對創作之「方言狀態」的探究與解讀,並非是為了建立「方言藝術」的標籤或流派,而是期許這個如馬拉松般的帶狀專題,能夠在不同關鍵字與概念相互辯證、承接與呼應的狀態下,透過各個研究路徑的交織和延展,來進一步深化今日台灣創作之在地意涵與其批判的能動性。

註1 此處「當代藝術生產線」的說法,引自於:高千惠,《當代藝術生產線:創作實踐與社會介入的案例》,台北:典藏藝術家,2019。

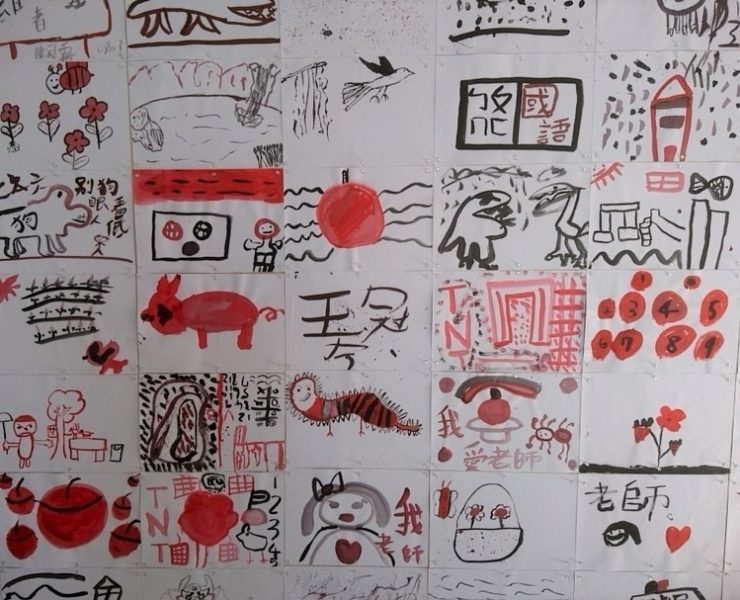

註2 專題封面的圖片為台南新橋國小學生們在「『請說方言』實驗室」之「造型藝術的當代」工作坊的規畫下,共同於蔡宗祐「輕鬆來玩水墨畫」的創作課程裡所繪製的作品。(吳祥賓提供)

Tags