陳持平,不僅是醫學教授與婦產科醫師,更是享譽國際的產前細胞遺傳學專家。他的學術成就卓著,醫學貢獻深遠,然而,步入花甲之年後,他的人生畫卷悄然翻開新的篇章——他重拾畫筆,將多年來對詩詞與書法的鍾愛,昇華為別具韻味的藝術表達,讓詩意與筆墨交織出嶄新的視覺語言。雖然陳持平未曾受過所謂正統學院派的藝術訓練,但他的創作並非毫無脈絡。

家學淵源與詩書畫的交融

他自幼便浸潤於深厚的中華文化與藝術薰陶之中,他的家族背景與藝術發展影響甚鉅。其祖父為藝術家,父親是書法家,家族世代皆與傳統書畫息息相關,這使得他的作品在直覺性的創作之外,亦展現出紮實的文化素養與精神內涵。儘管其父親曾極力栽培他,期望他能繼承藝術之路,然而年輕時的陳持平選擇了醫學,以濟世為志,將人生奉獻於病患與科學研究之中。這份藝術的熏陶從未消逝,而是在他人生的下半局,被重新喚醒,成為創作的靈魂基石。

在他的作品中,這份家學淵源展現得淋漓盡致。他擅長在畫面中融入書法與詩詞,作品不僅僅是單純的視覺呈現,而是將詩、書、畫三者合而為一,構築出一種極富東方意境的表達方式。他的畫作常常題上唐詩、宋詞或中國古典文學中的字句,這些文字不僅是註腳,更是畫面情境的一部分,使觀者在欣賞時,能同時進入詩意世界,感受到他對文化的情感寄託。

寫意精神與「古詩今畫」的融合

在構圖與表現形式上,陳持平的創作亦深受傳統水墨畫「寫意」精神的影響。儘管他多以壓克力顏料創作,色彩強烈、筆觸大膽,但其畫面布局卻能見到水墨畫中的「不固定視角」與「氣韻生動的筆法」,使畫面更具流動感與詩意。不拘泥於傳統透視法,而是以更自由的方式建構畫面,使作品在具象與抽象之間游移,仿若詩歌中那若即若離的意境。

「古詩今畫」是陳持平創作的核心理念。他以詩詞為基底,結合自身的生命歷程,試圖透過畫筆詮釋詩詞的意境。他的作品不僅是視覺的再現,更是一場時間與文化的對話。他的用色與構圖極具個人特色,透過鮮明的色彩對比、奔放的線條、篆書與草書的筆觸,在中國傳統藝術與西方繪畫語彙之間,建立起一座獨特的橋樑。

從醫至藝:人生積累的必然轉折

從醫者到藝術家的轉變,並非一種偶然,而是人生累積的必然結果。60歲之後的他,將對生命的理解與文化的沉澱,化為筆下的詩意世界。這份遲來的創作,並非單純的技法實踐,而是他對生命、對時間、對藝術的一場深刻對話。

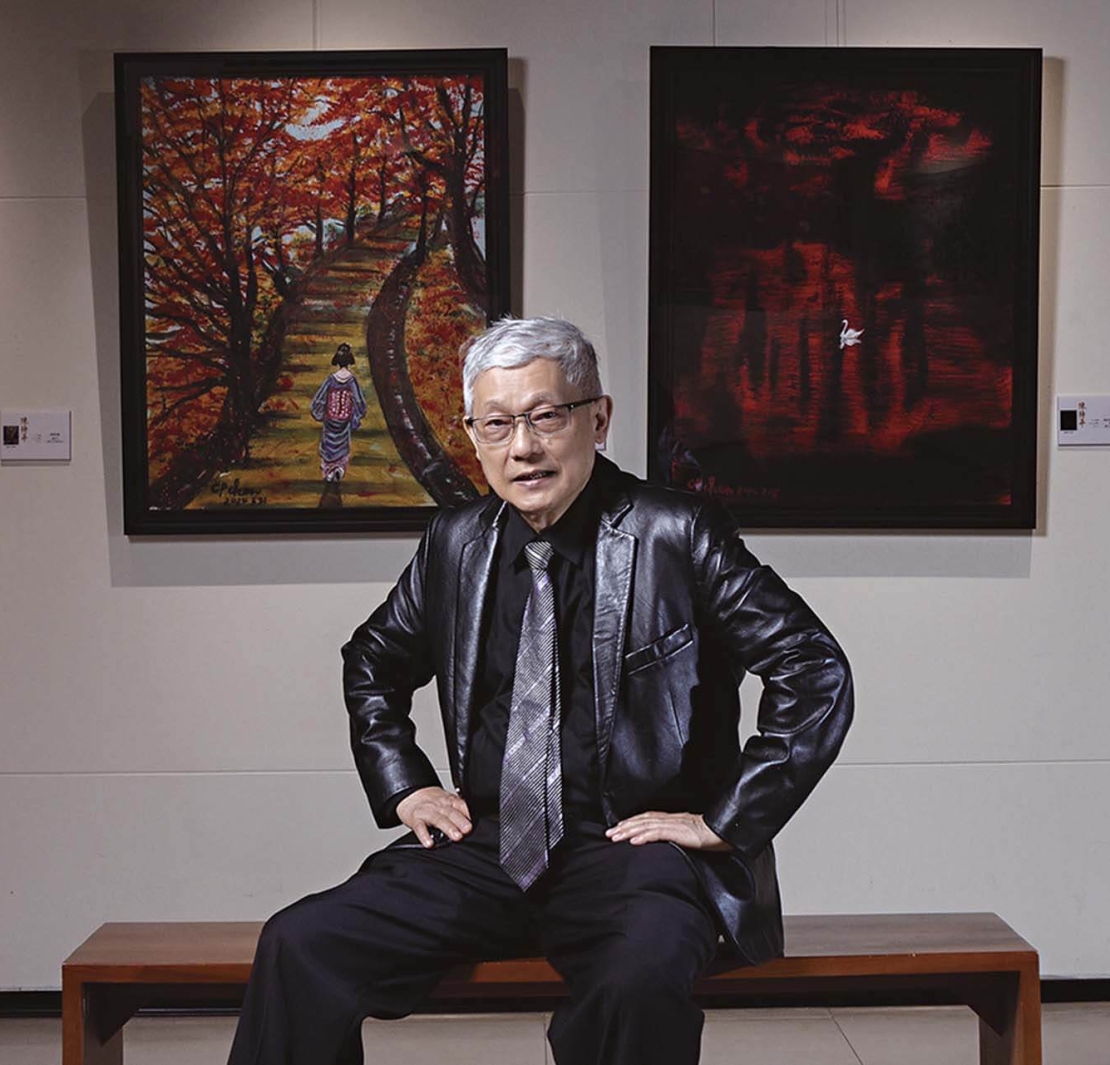

2025年1月,陳持平與旅美藝術家馬靜志攜手於國立中正紀念堂管理處三樓藝廊舉辦雙人聯展——「陳持平.馬靜志藝術創作聯展」。本次展覽不僅展現兩位藝術家對藝術與生命的熱忱,更透過各自獨特的創作語彙,探索東西方藝術在繪畫中的交融與對話。陳持平在此次展覽中,藉由作品深刻詮釋其對生命哲學的獨特領悟,使觀者得以從他的筆觸與色彩間,感受詩意與哲思交織的藝術世界。

月亮、江水、離愁—〈春江花月夜〉的無常體悟

從陳持平的新作中,不難發現他對張若虛的〈春江花月夜〉懷有深厚的情感,圍繞此詩創作了多幅作品,試圖以畫筆捕捉詩中的意境與哲思。而張若虛本身亦是一位極具特色的唐代詩人,其生平記載寥寥,身世不詳,主要活動於盛唐時期,與賀知章、張旭、包融並稱為「吳中四士」,活躍於今江蘇、浙江一帶。

值得注意的是,張若虛的詩作流傳極少,現存作品僅〈春江花月夜〉與〈代答閨夢還〉二首,然而,僅憑這一首〈春江花月夜〉,便足以奠定張若虛在唐詩史上的崇高地位。此詩被譽為「孤篇蓋全唐」,其藝術成就之高,被推崇為足以比肩整個唐詩傳統。此外,張若虛的作品也是直到清代,才又被挖掘,被人發現其價值。陳持平如此大量此用此一詩人的作品,其中意涵耐人尋味。

陳持平節錄張若虛的詩句,創作《春江潮水連海平,海上明月共潮生。灩灩隨波千萬里,何處春江無月明?(春江花月夜;唐.張若虛)》,陳持平以這四句詩為題,描繪出一幅遼闊而靜謐的畫境。畫布中,深邃的大海在夜色的籠罩下幽暗如綢,而一輪皎潔的明月高懸於夜幕之上,映照半隱於黑夜的海洋,另一半的銀白光輝,還帶著絲絲銀光隨波蕩漾,閃爍浮沉。其中,一艘小船以簡潔的墨線勾勒,在靜謐的月色下緩緩行駛,漂浮於流動的光影之間,亦如江潮推移般無聲地與天地共存。陳持平不僅再現了〈春江花月夜〉所描述的景象,更是在靜謐的波光與孤舟行進間,對於張若虛的詰問「何處春江無月明?」強調「無所不在的月光」,點出對照永恆萬物(也就是月亮)之下,人類個體的渺小。

而針對張若虛描繪夜晚月光灑落在春江兩岸景象的後四句:「江流宛轉遶芳甸,月照花林皆似霰。空裡流霜不覺飛,汀上白沙看不見。」陳持平則是相較於前段的遼闊無垠,以更具流動感筆觸與氛圍作處理,不再以月白與墨黑作主調,而是選擇了鮮豔的紫色來構築這片詩意世界。從觀者的視線延展至遠方,最終奔向彼岸那片銀白,彷彿匯入無邊的時光洪流。天空之上,雲層翻滾流動,隱隱暈然出一輪皎月。映照大地上月光稀落,如同細雪撒落一地,呼應張若虛以「霰」、「霜」形容月色飄散於空中,在蒼茫的夜幕下閃爍。而「汀上白沙看不見」則是沙洲在強烈的月光映照下,與光線融為一體,反而消失了,而陳持平則以平塗一片白色呈現,隱喻著人生,在永恆萬物(月光)的對照之下,短暫到幾不可見。

隨後四句:「江天一色無纖塵,皎皎空中孤月輪。江畔何人初見月?江月何年初照人?」陳持平則以乳白色鋪展出寬闊的江景,江水澄澈無波,光潔如鏡,纖塵不染;兩道深邃沙洲橫亙水面,無法反照出一絲澄澈月光,彷彿時間在這片靜謐的江月中凝結。天邊,一輪低沉的明月徜徉於夜幕之中,既不知是初升,亦不知是沉落,宛如永恆地懸浮於天地之間。遠方,一帆孤舟緩緩遠去,而天邊兩隻飛鳥劃過夜空,如同兩道筆鋒輕輕點破凝結的畫面,在寂靜的流光中留下些許生命的氣息。陳持平描繪映照過無數個夜晚、見證過無數生命的聚散離合的明月,仍在天際靜靜懸掛的景象,發出與張若虛相同的喟嘆:「明月為誰而照,又為誰而留?」

而對於「人生代代無窮已,江月年年祇相似。不知江月待何人?但見長江送流水。」詩句的描繪,陳持平採用如同《江流宛轉遶芳甸⋯⋯汀上白沙看不見。》作品的構圖方式,一條溪流蜿蜒而出,直至銀白盡頭,而明月依舊高懸夜空。不過他則是以墨黑色為主調,與溫潤的米白對應,讓畫面更為安靜、寂寥。江水深沉,線條勾勒江水波紋浮沉,彷彿承載著無數時光的碎片,在靜謐中延展,如潮水推擠著記憶,彎曲地流向無垠之處。該作不僅再現了詩中「長江送流水」的意境,鋪陳出水流不息,人事更迭的哲理,回扣「人生代代無窮已」中個體生命有限的嘆息。使觀者在流動的畫境中感受到時間的無垠、生命的流逝。

而在《白雲一片去悠悠,青楓浦上不勝愁。誰家今夜扁舟子?何處相思明月樓?》中,陳持平以細膩的筆觸描繪了一幅靜謐而悠遠的江夜圖景。畫面中的江面如鏡般澄澈,映照著夜色與寂靜,一葉小舟棲息於水面。遠方的月亮半隱於雲層之中,微光透過層疊的雲霧,輕輕灑落,與江面的波光相互映照,交織出柔和而朦朧的夜色。遠處,江面輕蕩,一筆筆寫意的波浪微微起伏,流轉不息。而畫面盡頭,綿延起伏的小丘靜靜佇立,朦朧於夜色之中。而「可憐樓上月徘徊,應照離人妝鏡台。玉戶簾中卷不去,擣衣砧上拂還來。」的詩境之中,陳持平以圓形窗景構築畫面的視野,如同一輪滿月,將內外世界隔開,亦相互映照。窗外,竹影婆娑、隨風輕搖。遠處,一位身著紅衣的女子斜倚於欄上,遙望著畫布前的觀眾,襯托出淡淡的幽思。離人的思念無法隨風散去,反而隨月光輾轉,將這份情愁映照得愈發深沉。

在「此時相望不相聞,願逐月華流照君。鴻雁長飛光不度,魚龍潛躍水成文。」的詩境之中,陳持平以寶藍色為畫面基調,營造出深邃而寧靜的夜色。畫面中央,一輪金黃的明月沉落於海面之下,餘暉在水波間蔓延,染遍江面。岸邊,一株老樹伸展枯瘦的枝椏輕撫水面,觸碰層層月光。遠處,數隻飛鳥掠過夜空,留下一道輕盈的剪影,而江面之上,一抹紅衣輕舟蕩漾,映襯在靜謐的金藍色調之間,成為畫面的點睛之筆,與天地共沉浮。在「昨夜閑潭夢落花,可憐春半不還家。江水流春去欲盡,江潭落月復西斜。」的詩境之中,月亮被拉遠,高懸於群山之上,映照著夜色下的寧靜江潭。遠山堆疊,江面依舊無波如鏡,靜靜映襯江月之景。在這片靜謐的水色之間,一片鮮紅的花瓣墜下,皺起江面不休。

而詩詞的最後「斜月沉沉藏海霧,碣石瀟湘無限路。不知乘月幾人歸,落月搖情滿江樹。」從具象的景物描寫轉向人生的思索,層層遞進,將畫面推向更深層的哲理境界。而陳持平則以一飛向觀眾的白色貓頭鷹做尾,寫意地描繪林木、江水、山景以及明月,而將重點放置於展翅飛翔的貓頭鷹,其金黃色的雙眼緊盯畫布前的觀眾,從張若虛的「不知乘月幾人歸?」中,對於江水無窮無盡,人生旅途漫長,而歸鄉的人又有多少地嘆息中,打散「落月搖情滿江樹」的哀愁,而衝出畫面中縈繞不止的感傷。

在〈春江花月夜〉的詩境中,陳持平透過畫筆回應張若虛對時間與人生無常的嘆息。萬物恆久不變,而人生卻短暫如白駒過隙。對他而言,儘管月光還是少年的月光,而少年早已鬢白如霜,他選擇不負韶華,以畫筆燃燒最後的熱情。這種對生命的積極回應,也同樣體現在他對劉禹錫〈酬樂天詠老見示〉的詮釋之中。他並未因歲月更迭而停歇,並不止息於此,而試圖透過藝術找尋新的人生出口。

夕照未央,餘光不息

他的這一種老有所為的澎湃情緒也展現在劉禹錫的詩作〈酬樂天詠老見示〉中:「莫道桑榆晚,為霞尚滿天。」所創作出兩幅繪畫,其中一幅描繪了艷紅的彩霞綻放於天際,絢爛荼靡、燦爛奪目。餘暉即將若下於幽深的林間,而前方的淺灘則被夕陽餘光渲染得更盛於白晝,水面氤氳著滿天的玫瑰色雲霞,彷彿為蒼穹披上一襲流光溢彩的華裳。霞光間,一行白鷺輕振翅羽,掠過絢爛天際。幾筆白鷺之影,宛若劃開一道縫隙,不再隨日輪沉墜,而是悠然翱翔,輕盈穿越這片熾熱的黃昏,漸漸隱沒在霞光與夜色交界的彼端。另一幅則是以碧藍的天空為基底,讓流動的顏料交織出一片燃燒的血紅晚霞。落日鎔金,將最後的餘光傾瀉在天際。霞光層層渲染,如火焰般在天際翻湧,宛如餘暉不肯熄滅,將整片天空映照得熾烈而壯麗。遠方,幾株棕櫚樹的剪影靜靜佇立,墨色的輪廓映襯在如夢似幻的霞光之下。

這一刻,夕陽無限好,而晚霞將整片天空渲染至極致,而不只是近黃昏,又或是說,落日又如何?此刻的彩霞滿天更甚白晝。在激烈色彩碰撞中,豪放地展現劉禹錫對老有所為、積極豁達的生命力,也映照出陳持平自60歲起投身創作的壯志與激情,在畫布上尋找屬於自己的詩意疆界。這並非遲來的開始,而是歲月累積後的一場全新綻放,如黃昏映霞,雖接近日暮,卻將餘光燃燒得比旭日更熾烈。