「一個人一生只有一次能看清楚這個世界,那就是童年時光,而其他的就只是殘留的回憶罷了。」 ──《流光聖誕》

「奈良美智創作的題材主要是童年時代的心情與記憶,還有它們在人生中持續性的影響。」

──羅伯塔.史密斯〈擁抱著小女孩、狗和音樂〉

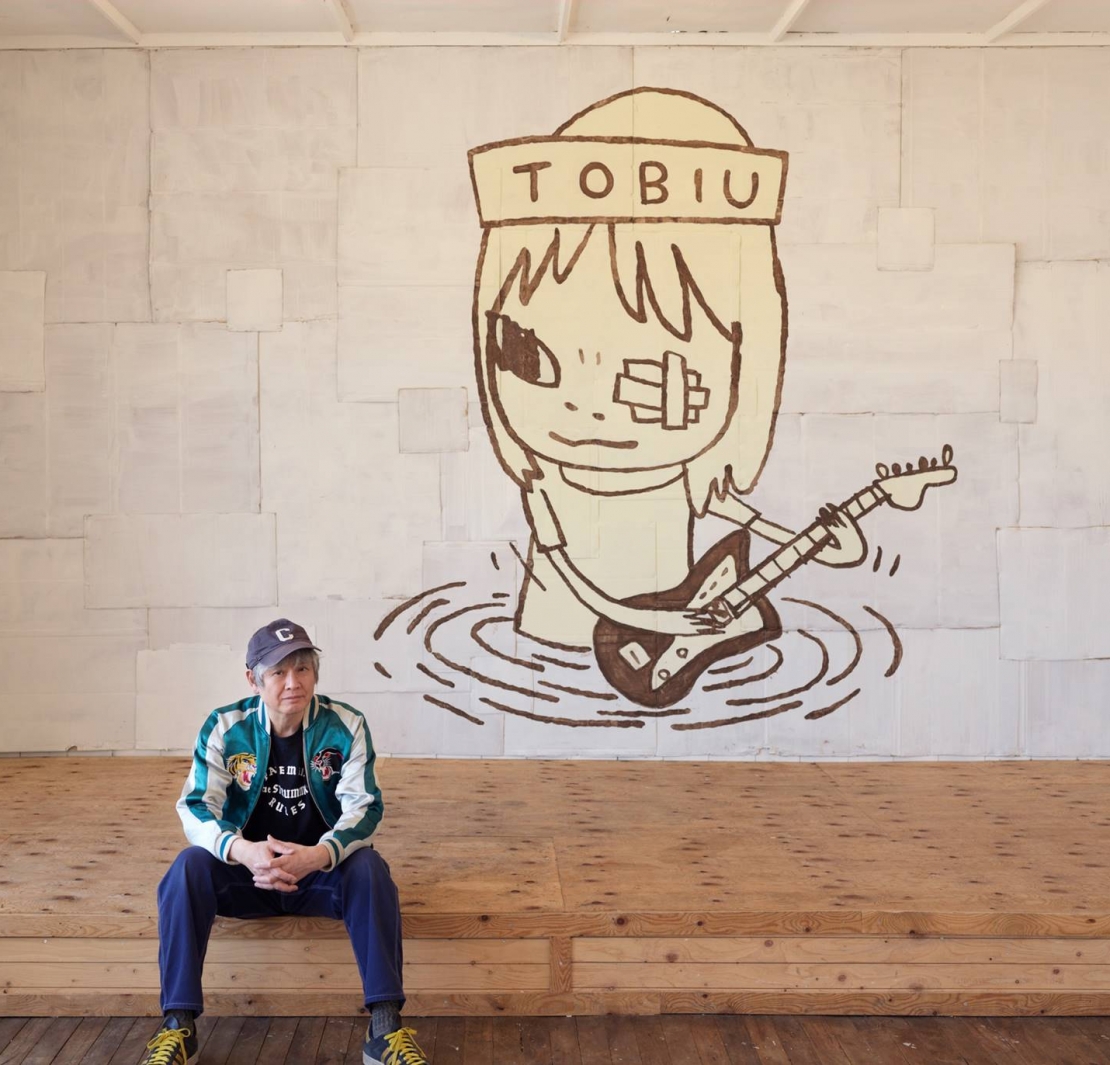

出身於日本青森縣弘前市的奈良美智(Yoshitomo Nara),生於1959年的二次大戰後時代,父母忙於家計,雖然家境平凡,卻也相當的自由。小學一年級時,他就曾與朋友離家搭乘火車去往遙遠的地方,興許他生命裡的流浪與旅人的特質,從小就深深地體現了出來。

1960-1970年代是日本戰後重建、經濟開始復甦的時期,歷經戰後的荒蕪到蓬勃的發展光景,也無形中塑造了處在青春成長時期的奈良美智對於世界的看法。彼時來自歐美的文化開始衝擊日本,反戰、和平的訴求與搖滾樂透過收音機無遠弗屆地影響,面向年輕一代聽眾的搖滾樂也深深俘獲了少年時期的奈良美智,而隨著席德.維瑟斯(Sid Vicious,本名John Simon Ritchie-Beverly)與大衛.鮑伊(David Bowie)而來的,除了音樂之外,還有唱片的封面包裝,可以說,這型塑了奈良美智最初對於美術設計的概念。

音樂、藝術與次文化

高中時期的奈良美智,也過著猶如嬉皮般無羈與自由的生活。他結交與自己大上一輪的朋友們,並且一起經營了搖滾咖啡館,這時期的前輩與朋友,於奈良來說都是影響自己甚深的重要夥伴,他認為自己雖然在學校的表現並不怎麼樣,卻「在社會的大學裡是個不可多得的好學生」。雖然在這段時間裡他一直從唱片包裝上接觸了美術並展現了繪畫的天賦,但直到高三在因緣際會之下,他才真正下定決心正式學習繪畫技巧,之後考進武藏野美術大學(Musashino Art University)。

雖然考取武藏野美術大學,但比起正正經經的學校課程,向來習慣在「社會大學」裡歷練的奈良還是更喜歡學院之外多彩多姿的世界,搖滾咖啡館、爵士咖啡館與演唱會成為他經常流連駐足的地方。「生活裡應該有藝術,但學校裡的藝術並沒有生活」、「這些類似次文化的地方,比起學校教的藝術更深植在我心裡」奈良這樣表示。雖然如此,武藏野大學裡還是有他喜愛與敬重的老師──麻生三郎(あそう さぶろう)。比取規規矩矩、正正經經的藝術技巧和藝術史課程,奈良認為麻生三郎的作品中傳達出更貼近生活的東西,「是一種可以感受到具有某種氣味、觸覺的繪畫」。而奈良想要追尋的,正是這樣的藝術。

而他生命中的旅者特質,也促使他在大二時背起行囊進行了歐洲巡禮。他以背包客的身分,繞了巴黎、比利時、荷蘭、德國等多個國家,造訪了許多過去只能在課本上看到的名作真跡。但比起藝術巡禮,對他來說印象更為深刻的是旅行的過程中,與素昧平生甚至語言不通的外國青年們的交流,彼此就算無法透過語言來進行具體的交流,卻也能因為一些流通於世界共通的文化語言,諸如特定的音樂名稱、電影等而引起共鳴,比起冰冷地躺在博物館中的古典作品,這種「次文化」的共鳴是更超越藩籬的;也正是在這個時刻,奈良清楚地感受到猶如工匠般雕琢自己的技藝與藝術的自我表現是兩回事。「歐洲之行明顯改變了我,比起畫的好不好這種技術性的問題,世代之間能共同擁有的共同事物其實更加重要。」奈良如是說。

之後他歸國,從武藏野美術大學休學,重新考進了愛知縣立藝術大學(Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music)。歷經研究所畢業、美術補習班教書的歲月後,因為內心那騷動的旅行因子與想要繼續深造的心,他在1988年考進德國的杜塞道夫藝術學院(Düsseldorf Art Academy),學習德國當代藝術,之後他旅居德國科倫,開始創作與發表大型繪畫與雕塑作品。1990年代後期,奈良也開始漸漸受到世界藝壇的認識,2000年他回到了日本並舉行第一次個展,從此離開他旅居了十二年的德國。回到日本的奈良,隨著在日本與美國幾間美術館的個展而聲名大噪,市場上的定位也跟著逐漸成形,並開始水漲船高。

風格

1988年以前的奈良美智,還處於日本的學生時期,當時他的作品歷經不同的轉換,在嘗試摸索出自己的風格;作品有時相當明亮、顏色鮮明,有時又融入一些符號表徵,而圖像式的人物配置大約是此時就已奠定。奈良十分崇敬文藝復興時期的藝術家,也受到一些當時期一些義大利藝術家影響──不使用陰影來作畫,而改用強烈的背景色塊來襯托。一些評論者表示,隨著文藝復興之後發展的矯飾主義(Mannerism)中變形與扭曲的人像也影響了奈良的風格。

當然喜愛日本浮世繪的他,也不諱言浮世繪的藝術風格是自己繪畫中的一項基礎,這也是當日本當代藝術家村上隆(Takashi Murakami)提出以浮世繪作為靈感來源的「超扁平」(Superflat)藝術運動後,奈良美智被歸納於其中的原因,但這樣的分類或許過於輕率,而奈良本人也嚴正否認了自己與超扁平藝術的關聯,雖然技法或有同樣源頭的影響,但比起超扁平藝術當中的批判性,奈良的作品的內涵著墨在追尋赤裸真實的自我剖析。

前往德國深造這段旅程,奠定了奈良往後的藝術風格,叛逆小女孩的形象也在其後席捲了全世界。創作於1991年的作品《執刀的女孩》(The Girl with the Knife in Her Hand),被他本人認為是「奈良美智誕生的瞬間」,雖然是平面繪畫,卻並非全然的平面,而是融入了三度空間感,利用輪廓線在強調出透視的視角,以此種技巧和利用背景的色調展現出畫面中的層次感。2000年開始,在回到日本以後,他更加明顯地塑造出自己的風格,使用大尺寸的畫布,開始創作珠光底色的小女孩全身像,成為他標誌性的代表。有評論指出:「他用精細的筆觸和層層疊加的繪畫手法,營造溫和暗沉的色調以及一個既複雜又模糊的思想真空狀態,與具體可觸的人像並存──這象徵了身處於巨大、冷漠又疏離的世界中的渺小自我。」

2003年開始,奈良美智陸續在世界各地重要的大城市如台北、紐約、倫敦、曼谷、首爾等舉辦大大小小的展覽,尤其他結束巡迴展後回到故鄉青森,開始進行名為「奈良美智A to Z」的計畫,與藝術團體graf合作,將工作室帶到展場,從創作走到生活。雖然展覽獲得了成功,在事後的回顧中奈良卻坦言過程其實對自己來說有著很大的痛苦,從過去奈良創作中的孤獨疏離的精神性,轉變為需要與他人合作、面對大眾的公共性,這讓他漸漸無法專心的作畫而感到苦惱。如同奈良的好友,作家吉本芭娜娜評價,「他真的是無法與團體一起行動的人」!

奈良美智的作品雖然看似像漫畫一般帶有簡單而風格化的意象,但卻不像漫畫那般具有強烈的敘事性,更多是留待觀者自行延伸情感想像。興許如此,雖然人們容易將奈良美智的作品與普普藝術聯想在一起,但佩斯畫廊(Pace Gallery)的創辦人阿諾.格里姆徹(Arnold Glimcher)認為,「皮耶.波納爾(Pierre Bonnard)與馬克.羅斯科(Mark Rothko)對奈良的影響要大於普普藝術。」兩者的藝術表現與其說有明確的指向,倒不如說是傳達出一種情緒、一種曖昧與朦朧。這也可以從奈良自敘自己作畫的狀態出看出端倪:「為了捕捉靈感,我獨自在想像力中張開雙臂,調和天線的敏感度。那個時候壓倒性的孤獨會轉為快感,讓我與夜晚合而為一。在感覺上為消逝前,我拿起畫筆,與畫中的自己對話。」

追尋

一些評論文章提到奈良美智,總會提出他一生不斷地探求「人何以為人?」這個終極的問題;心思敏感的奈良,經常思考這類牽涉到更幽微與複雜的人性與生命的問題,而他在自己的畫作中傳達出了這樣反覆思考的情感,也使得他的作品能夠消弭民族與國家的距離,消弭所謂雅俗藝術的隔閡,而受到世人廣泛接納與喜愛。

就像他不斷提到由於自己的故鄉位於國家邊陲的疆界,因此對於「邊界」這樣的概念有著強烈的反應,以至於他開始深發掘與自己家族有著關係性、位於日本北海道上方,有著複雜的文化與歷史的庫頁島。從追尋之旅中,他也反覆的思考著國家到底是甚麼?國家的定義為何?人種與民族又是甚麼?追尋著這樣的脈絡,他也回到多次探訪過的台灣──這裡同樣有著複雜而多元的殖民歷史與族群組成;奈良選擇開車繞行於台灣深山造訪原住民的部落進行交流。

2011年,日本因311大地震而造成東北地區重創,故鄉就在青森的奈良坦言也因為這個事件,有好一陣子陷入了自我懷疑而無法作畫,「我感覺自己被海嘯帶走了」他說。這段時間裡,像是要與土地作出搏鬥一般,他用黏土雕塑取代平面繪畫進行對抗,直至一年以後《月光小姐》(Miss Moonlight)的出現,奈良才重歸平面繪畫的懷抱…這件作品與過去有著很大的不同,抽離了複雜與衝突的情感,帶著平靜療癒的力量。奈良在經過一段時間的沉潛後,終於放慢腳步重新審視自身、藝術與大眾的關係,如同他所說的,四十多歲以前的自己不管怎麼樣總是先畫了再說,畫不好就重複塗掉,等待作品誕生的瞬間;然而在欲創作與《月光小姐》具有同等力量、互相呼應的作品《朦朧潮濕的一天》(Hazy Humid Day)時,他卻曠日廢時的構思許久。對生命與創作有所追求的藝術家,從不止步於某種特定的思維與模式,而是不斷地迴照自身而做出當下的反應。

要談奈良美智的作品,很難脫離他的生命經驗與他對世界的看法而純粹談論作品的本身。藝術與生活交錯,正因為生命與生活同樣擁有複雜性,因此他筆下的小女孩也有多維的複雜性,或許單純又叛逆,或許甜美又怪誕,看似衝突卻又完美地融合南轅北轍的特質,但這也同樣是他的藝術的迷人之處。