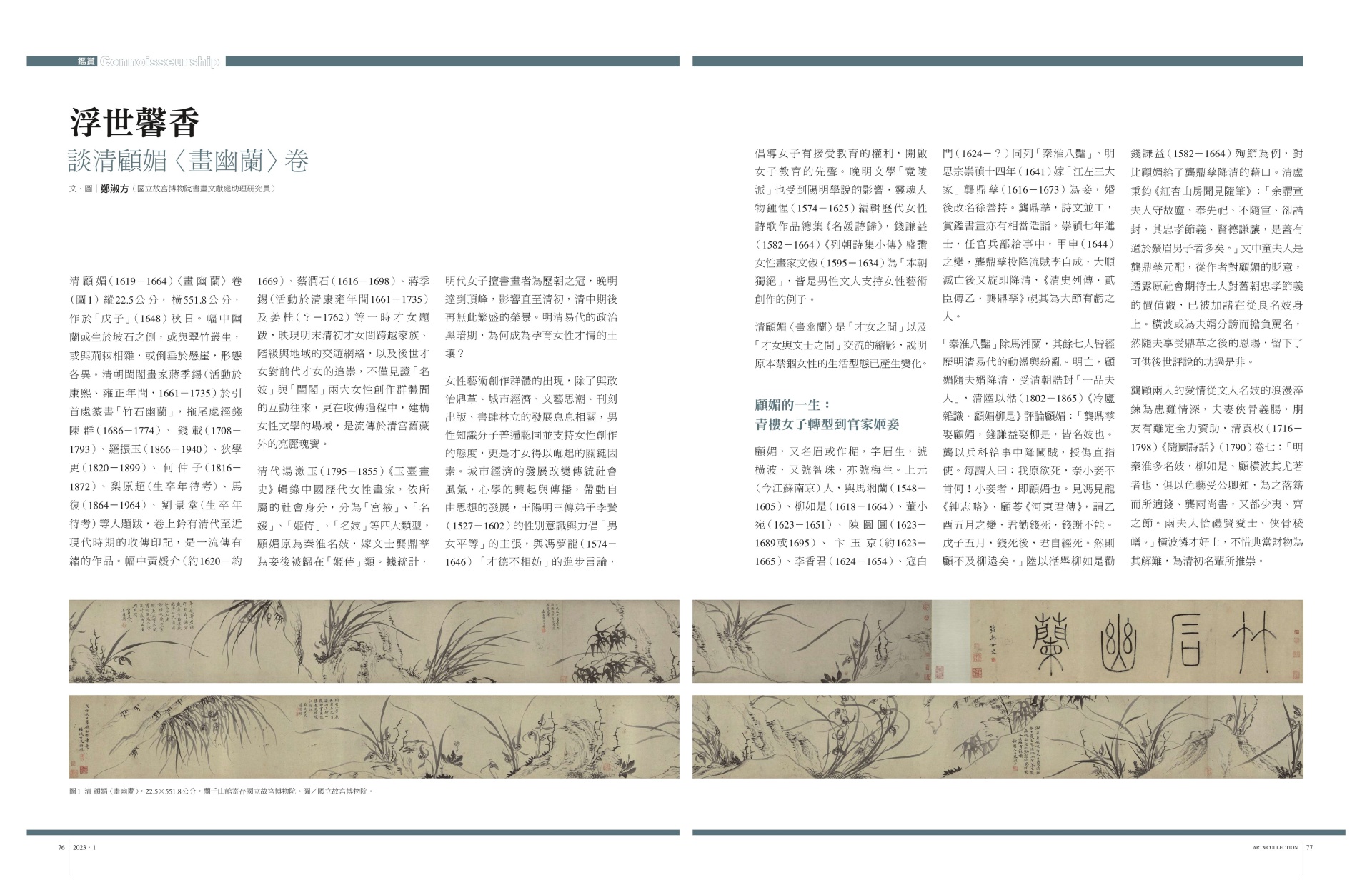

清顧媚(1619-1664)〈畫幽蘭〉卷(圖1)縱22.5公分,橫551.8公分,作於「戊子」(1648)秋日。幅中幽蘭或生於坡石之側,或與翠竹叢生,或與荊棘相雜,或倒垂於懸崖,形態各異。清朝閨閣畫家蔣季錫(活動於康熙、雍正年間,1661-1735)於引首處篆書「竹石幽蘭」,拖尾處經錢陳群(1686-1774)、錢載(1708-1793)、羅振玉(1866-1940)、狄學更(1820-1899)、何仲子(1816-1872)、梨原超(生卒年待考)、馬復(1864-1964)、劉景堂(生卒年待考)等人題跋,卷上鈐有清代至近現代時期的收傳印記,是一流傳有緒的作品。幅中黃媛介(約1620-約1669)、蔡潤石(1616-1698)、蔣季錫(活動於清康雍年間1661-1735)及姜桂(?-1762)等一時才女題跋,映現明末清初才女間跨越家族、階級與地域的交遊網絡,以及後世才女對前代才女的追崇,不僅見證「名妓」與「閨閣」兩大女性創作群體間的互動往來,更在收傳過程中,建構女性文學的場域,是流傳於清宮舊藏外的亮麗瑰寶。

清代湯漱玉(1795-1855)《玉臺畫史》輯錄中國歷代女性畫家,依所屬的社會身分,分為「宮掖」、「名媛」、「姬侍」、「名妓」等四大類型,顧媚原為秦淮名妓,嫁文士龔鼎孳為妾後被歸在「姬侍」類。據統計,明代女子擅書畫者為歷朝之冠,晚明達到頂峰,影響直至清初,清中期後再無此繁盛的榮景。明清易代的政治黑暗期,為何成為孕育女性才情的土壤?

女性藝術創作群體的出現,除了與政治鼎革、城市經濟、文藝思潮、刊刻出版、書肆林立的發展息息相關,男性知識分子普遍認同並支持女性創作的態度,更是才女得以崛起的關鍵因素。城市經濟的發展改變傳統社會風氣,心學的興起與傳播,帶動自由思想的發展,王陽明三傳弟子李贄(1527-1602)的性別意識與力倡「男女平等」的主張,與馮夢龍(1574-1646)「才德不相妨」的進步言論,倡導女子有接受教育的權利,開啟女子教育的先聲。晚明文學「竟陵派」也受到陽明學說的影響,靈魂人物鍾惺(1574-1625)編輯歷代女性詩歌作品總集《名媛詩歸》,錢謙益(1582-1664)《列朝詩集小傳》盛讚女性畫家文俶(1595-1634)為「本朝獨絕」,皆是男性文人支持女性藝術創作的例子。

清顧媚〈畫幽蘭〉是「才女之間」以及「才女與文士之間」交流的縮影,說明原本禁錮女性的生活型態已產生變化。

顧媚的一生:青樓女子轉型到官家姬妾

顧媚,又名眉或作楣,字眉生,號橫波,又號智珠,亦號梅生。上元(今江蘇南京)人,與馬湘蘭(1548-1605)、柳如是(1618-1664)、董小宛(1623-1651)、陳圓圓(1623-1689或1695)、卞玉京(約1623-1665)、李香君(1624-1654)、寇白門(1624-?)同列「秦淮八豔」。明思宗崇禎十四年(1641)嫁「江左三大家」龔鼎孳(1616-1673)為妾,婚後改名徐善持。龔鼎孳,詩文並工,賞鑑書畫亦有相當造詣。崇禎七年進士,任官兵部給事中,甲申(1644)之變,龔鼎孳投降流賊李自成,大順滅亡後又旋即降清,《清史列傳.貳臣傳乙.龔鼎孳》視其為大節有虧之人。

「秦淮八豔」除馬湘蘭,其餘七人皆經歷明清易代的動盪與紛亂。明亡,顧媚隨夫婿降清,受清朝誥封「一品夫人」,清陸以湉(1802-1865)《冷廬雜識.顧媚柳是》評論顧媚:「龔鼎孳娶顧媚,錢謙益娶柳是,皆名妓也。龔以兵科給事中降闖賊,授偽直指使。每謂人曰:我原欲死,奈小妾不肯何!小妾者,即顧媚也。見馮見龍《紳志略》、顧苓《河東君傳》,謂乙酉五月之變,君勸錢死,錢謝不能。戊子五月,錢死後,君自經死。然則顧不及柳遠矣。」陸以湉舉柳如是勸錢謙益(1582-1664)殉節為例,對比顧媚給了龔鼎孳降清的藉口。清盧秉鈞《紅杏山房聞見隨筆》:「余謂童夫人守故盧、奉先祀、不隨宦、卻誥封,其忠孝節義、賢德謙讓,是蓋有過於鬚眉男子者多矣。」文中童夫人是龔鼎孳元配,從作者對顧媚的貶意,透露原社會期待士人對舊朝忠孝節義的價值觀,已被加諸在從良名妓身上。橫波或為夫婿分謗而擔負罵名,然隨夫享受鼎革之後的恩賜,留下了可供後世評說的功過是非。

龔顧兩人的愛情從文人名妓的浪漫淬鍊為患難情深,夫妻俠骨義腸,朋友有難定全力資助,清袁枚(1716-1798)《隨園詩話》(1790)卷七:「明秦淮多名妓,柳如是、顧橫波其尤著者也,俱以色藝受公卿知,為之落籍而所適錢、龔兩尚書,又都少夷、齊之節。兩夫人恰禮賢愛士、俠骨稜嶒。」橫波憐才好士,不惜典當財物為其解難,為清初名輩所推崇。

清人余懷 (1616-1695)《板橋雜記》(1693) 將顧媚塑造成時人皆為傾倒的形象,道盡她一生的繁華:「顧媚,字眉生,又名眉,莊妍靚雅,風度超群。鬢髮如雲,桃花滿面;弓彎纖小,腰肢輕亞。通文史,善畫蘭,追步馬守真,而姿容勝之,時人推為南曲第一。」

顧媚精音律,通曉文史,著有《柳花閣集》,收錄〈海月樓夜坐〉、〈花深深.閨坐〉、〈虞美人.答遠山夫人寄夢〉、〈千秋歲.送遠山夫人南歸〉等詩詞。她善繪事,畫蘭能出己意,以蘭畫聞世,據清汪端 (1793-1838)《自然好學齋詩鈔》:「最憶橫波摹小影,眉樓一角寫斜陽。」推測顧媚應也作人物畫。又,《板橋雜記》描述顧媚家的屋宇布置及迎客禮俗:「家有眉樓,綺窗繡簾,牙簽玉軸,堆列几案,瑤琴錦瑟,陳設左右,香煙繚繞,簷馬丁當。余嘗戲之曰:『此非眉樓,乃迷樓也。』人遂以『迷樓』稱之。當是時,江南侈靡,文酒之宴,紅妝與烏巾紫裘相間,座無眉娘不樂。而尤豔顧家廚食,品差擬郇公、李太尉,以故設筵眉樓者無虛日。」顧媚不僅才貌雙絕,又善於應酬,未嫁時的居處「眉樓」,賓客盈門幾乎宴無虛日,頗似法國貴族社會的「沙龍」活動。

《板橋雜記》也提及顧媚兩事,其一是哺育木雕男孩一事:「顧眉生既屬龔芝麓,百計祈嗣,而卒無子,甚至雕異香木為男,四肢俱動,錦繃繡褓,顧乳母開懷哺之,保母褰襟作便溺狀,內外通稱『小相公』,龔亦不之禁也。時龔以奉常寓湖上,杭人目為『人妖』。」顧媚嫁龔鼎孳後,身分從秦淮娼妓轉變到朝官姬妾,她所擔負的社會期待就不只是取悅男性,還有生養子嗣的任務,「哺育木雕男孩」的舉動反映顧媚從女妓的士子形象回歸傳統女性的角色;其二是童夫人「辭讓誥封」:「(龔鼎孳)元配童氏,明兩封孺人,龔入仕本朝,歷官大宗伯,童夫人高尚,居合肥,不肯隨宦京師,且曰:『我經兩受明封,以後本朝恩典,讓顧太太可也。』顧遂專寵受封。嗚呼!童夫人賢節過鬚眉男子多矣!」與投降李自成(1606-1645)和清朝的丈夫龔鼎孳相比,童夫人不為榮祿折腰的氣節,自然是「賢節過鬚眉男子多矣」。文末載道:「丁酉,尚書挈夫人重過金陵……嗣後,還京師,以病死。斂時,現老僧相,弔者車數百乘,備極哀榮。改姓徐氏,世又稱徐夫人。尚書有《白門柳傳奇》行於世。」顧橫波與龔尚書重遊金陵,返回京師後生病去世,享年46歲。入殮時面呈老僧像,葬禮備極哀榮,弔唁的車隊達數百乘,龔鼎孳為她撰寫《白門柳傳奇》以悼之。

清金禮嬴(1771-1807)〈顧橫波夫人小影〉(圖2) 繪製於乾隆六十年(1795),是清代女畫家對前朝女畫家的摹繪。畫中顧媚以半身像的造形出現在園林景致中,頭梳松鬢扁髻,衣著規整,妝容清雅,因直視觀者而顯威儀。金禮嬴以正面構圖呈現顧媚,與當代名妓肖像畫採用的側面構圖明顯有別。明清閨秀畫像多以正面示人,此圖隱喻顧媚的社會身分從青樓女子轉型到官家姬妾的改變。畫中像主已無取悅他人的媚態豔容,是一具有端莊風采的世家閨秀,也是秦淮八豔傳世畫像中,唯一以正面像示人的名妓(註1)。

認同與迎合:筆墨技法與繪畫風格的承襲

清顧媚〈畫幽蘭〉卷作於1648年,寫蘭佇於土坡之上,或懸於山石峭壁之側,叢蘭與竹枝或荊棘相襯,形成各式構圖。畫面布置有致,每段既是獨立的畫面,通卷也形成完整的生態,展閱之餘,恍如置身在三湘九畹之中,清芬逸韻,沾挹有餘。顧媚筆下墨蘭,自三五葉至數十葉,繁簡雖殊,生意各足。飛白輕拂土坡,石下蕙草崢嶸,坡地苔點,隨意布置。花葉多用淡墨,花蕊墨色較濃,竹草則以濃墨點畫,墨氣濕潤淋漓,生動地表現了蘭草的萬千氣象。清陳惟崧(1626-1682)《婦人集》評:「顧夫人識局朗拔,尤擅畫蘭蕙,蕭散落拓,畦徑都絕,固當是神情所寄。」

全幅筆法流利,巧妙地運用中、側鋒的變換,表現蘭葉的正側及翻轉,筆勢一波三折,有粗有細,竹葉用筆瀟灑自如,顯出臨風飄動,清氣侵人,飛白坡石,一筆寫就。作者運筆用墨自在灑脫,俊逸而有高致。通幅融入了書法的筆意,展現巾幗不讓鬚眉的大器風範,足證顧媚功力和涵養。

畫上的構圖元素皆被賦予象徵意涵,「蘭花」有「君子之花」的美稱,空谷幽蘭高潔脫俗,「不以無人而自芳」,文人以蘭花的高潔自詡,喻己遠離濁世、不同流合汙,是文人畫偏好的表現題材。藝術創作是名妓的謀生工具,自須迎合文人的審美意趣,高潔的蘭花受到文人喜愛,也是名妓托物言志、自況身處青樓卻心懷高潔的意象;再者,明代品妓文獻如《煙花品藻》及《煙花詩集》,以花木或花草讚美或貶抑女妓,花榜強化花卉與青樓女子之間的類比關係,以蘭花自喻遂成為青樓繪畫的特色。竹,耐寒有節,中空外直,比喻君子正直的氣節,唐白居易〈養竹記〉:「竹似賢,何哉?竹本固,固以樹德,君子見其本,則思善建不拔者。竹性直,直以立身;君子見其性,則思中立不倚者。竹心空,空以體道;君子見其心,則思套用虛受者。竹節貞,貞以立志;君子見其節,則思砥礪名行,夷險一致者。夫如是,故君子人多樹之,為庭實焉。」

顧媚合寫「蘭竹雙清」即是歌頌君子之風。至於荊棘的意涵,北宋蘇軾(1037-1101)畫蘭附帶荊棘,是為了體現君子容小人的度量,清鄭板橋(1693-1766)題〈叢蘭棘刺圖〉卻另有看法:「吾謂荊棘不當盡以小人目之,如國之爪牙,王之虎臣,自不可廢。蘭在深山,己無塵囂之擾;而鼠將食之,鹿將豤之,豕將之,熊、虎、豺、麛、兔、狐之屬將囓之,又有樵夫將拔之、割之。若得棘刺為之護撼, 其害斯遠矣。秦築長城……予畫此幅,山上山下皆蘭棘相參,而蘭得十之六,棘亦居十之四。畫畢而歎,蓋不勝幽,並十六州之痛,南北宋之悲耳,以無棘刺故耳。」鄭板橋認為荊棘不全然意指小人,反倒守護著蘭花在深山野地裡生長。

顧媚於卷尾處款題「戊子秋日摹趙松雪筆意」趙松雪即元代文人畫領袖趙孟頫(1271-1368),所作〈竹石幽蘭圖〉卷 (圖3)將書法筆意運用於繪畫,以側鋒飛白寫石,表現粗糙的肌理,用中鋒寫蘭竹,展現飄逸勁挺的身姿,蘭葉纖細柔韌,向兩側伸展後彎曲下垂。關於趙孟頫畫蘭的師承淵源,可追溯最早以水墨表現蘭花的宋代趙孟堅 (1199-1264)〈墨蘭〉卷,此法經元代發展盛行於明清,代表畫家有鄭思肖(1241-1318)、趙孟頫、文徵明(1470-1559)、周天球(1514-1595)、石濤(1642-1707)、鄭板橋(1693-1765)等人。

明汪砢玉(1587-?)《珊瑚網》卷48,述及趙孟頫畫墨蘭師法趙孟堅:「趙孟堅子固墨蘭最得其妙,其葉如鐵,花莖亦佳,作石用筆輕拂如飛白書狀,前人無此作也……子昂師其蘭石,覽者當自知其高下。」宋趙孟堅〈墨蘭〉卷 (圖4) 一筆點畫蘭草花葉,運筆遒健流暢,柔中帶剛,把蘭花的秀骨清姿刻畫得淋漓盡致,開後世墨蘭法門。趙孟堅描繪蘭葉,或於末梢下垂處回撇,形成向下彎曲的圓弧線條,或於末梢處融入書法「撇捺」的筆法,使纖細的線條在尾端略顯豐腴。比對兩人的風格面貌,趙孟堅墨蘭蕭疏簡淡,趙孟頫則顯腴潤,清勁不足。

及至明代,文徵明上承宋元傳統,曾自題〈蘭竹圖〉卷 (圖5):「余最喜畫蘭竹,蘭好子固、松雪、所南……每見真蹟,輒醉心焉,居常弄筆,必為摹倣。」徵明畫墨蘭以坡石相稱,常伴竹枝或與荊棘並立,幽香逼人。用筆流暢,花瓣隨意點簇,或偃或仰、或濃或淡,俏麗秀美,蘭葉飄舉,瀟灑舒展,綻放婀娜身姿。通幅追求筆墨情趣,極盡變化之能事。比對文徵明〈臨松雪蘭石圖〉卷 (圖 6)及趙孟頫〈蘭石圖〉拓本(圖 7),文徵明蘭葉伸展的幅寬已較趙孟頫大,蘭葉也因上揚之勢而更顯纖長,雖是臨摹之作,已具個人樣貌。文徵明雖努力學習前代名家,然漸形繁密的經營布局,推陳出新的構圖型式(如蘭草懸於石壁),以及紛披反復的用筆等,已淡化元人寂靜清雅的隱逸之氣(註2)。

下:圖7 元 趙孟頫〈蘭石圖〉拓本,北京故宮博物院藏。

顧媚寫蘭飄灑秀逸,書法入畫的理念,承襲自趙孟堅、趙孟頫與文徵明等人的文人墨蘭系譜,水墨格調高雅,遠勝設色,於長卷上狀寫蘭花的各式身影,當是追摹文徵明〈蘭竹圖〉卷(見圖5)的構圖布局。雖顧媚款題「摹趙松雪筆意」,然通幅的布局與墨蘭的態樣,實較趨近文徵明卷本墨蘭的風格。明人周履靖 (1549-1640)蘭譜《九畹遺容》云:「師宗松雪,方得正傳」,顧媚或因趙孟頫寫蘭之法,在明代極受推崇,故托其名以自重,也或因趙孟頫與龔鼎孳同為貳臣身分,因而分外認同。

幅中為顧媚〈畫幽蘭〉賦詩題字的四位才女,分別是黃媛介、姜桂、蔡潤石及蔣季錫,可視為女性參與藝術創作和品鑑活動的留影。畫幅第一段,黃媛介題:「光風泛崇蘭,玉立共瀟灑,襟抱有雙清,歲暮遺遠者。」媛介,字皆令,嘉興人,文學家黃象三(1587-?)妹。工書畫,山水得吳鎮(1280-1354)筆意,書法宗鐘王。媛介以詩文出名,沈宜修(1590-1635)《伊人思》輯錄18位當代最有才華的女性文學作品,媛介即為其中之一。在明清易代的動亂中,媛介以文化資本謀生,或鬻書畫,或師閨塾,衣食取資於翰墨,為養家而羈旅轉徙。

畫幅第二段,姜桂詩:「蕭蕭幾幹碧琅玕,高節偏宜歲暮看。點染秋風淨如洗,瀟湘江上不知寒。謾種秋蘭四五莖,疎廉底事太關情。可能不作涼風計,護得幽香到晚清。」(圖8)姜桂通經書,善畫山水,清徐世昌(1855-1939)《晚晴簃詩匯》卷184:「姜桂,字芳垂,一字士霜,號古研道人,萊陽人。明行人垓曾女孫,本渭季女,張氏聘室。」姜桂許配張氏子,張卒後,為其守節。

畫幅第三段,蔡潤石題明程敏政(1445-1499)〈蘭竹圖題贈蕭給事文冊乃郎赴秋試〉五言古詩:「湘皋春婉娩,居然見雙清。幽香下覆之,翠條仰而承。高石既磊磈,新泉亦泓澄。臨風况君子,去住有餘情。」(圖9)蔡潤石(1612-1694),字玉卿,福建漳浦人,晚明理學家、經學家、書法家黃道周(1585-1646)的夫人。詩文敏捷,格律清新,不諧時俗。能書善畫,所書楷體寬舒方整,字勢欹側,風格古拙質樸,沉著凝練。

蔡玉卿秉性磊落方剛,黃道周宦海沉浮,始終得到夫人的支持和鼓勵,隆武元年(1645)黃道周北上抗清失敗被執,清廷竭力勸降,蔡玉卿捎去家書:「自古忠貞,豈煩內顧,身後之事,玉卿圖之。」黃道周遂從容就義。明清易代的家國悲劇磨煉蔡玉卿一副錚錚鐵骨,清人鄭千仞譽之為「閨閣中鐵漢」(鄭千仞跋蔡玉卿《花卉冊》語)。

畫幅第四段,蔣季錫題:「閒將小筆點幽窻,各抱貞姿兩不降。一段湘靈無限恨,春風吹綠汨羅江。」(圖10)蔣季錫,字蘋南,江蘇常熟人。陝西道監察御史、畫家蔣伊(1631-1687)之女,大學士蔣廷錫(1669-1732)之妹,長成於官宦書畫世家,常與父兄探討畫理,研習畫藝,也透過父兄引介,與具有名望的文人切磋交流,著有《挹清閣集》。

清代名臣錢陳群(1686-1774)在卷末拖尾處,為四位題識才女小傳(圖11),使其不致隱沒在男性主導書寫的歷史當中。

時代的文化風尚:名士才女的交遊與結社

顧媚活躍於晚明留都,秦淮河畔鱗次櫛比的酒樓妓院,與舉行鄉試、會試的貢院,僅隔一橋之距。每逢應試之年,江南舉子雲集於金陵烟月之區,與達官顯要、文士儒商和青樓女妓,進行大規模的社交活動。

江南地區經濟繁榮,文風興盛,明代之前,文人間唱和、雅集、結社的傳統,積澱明清結社活動的文化底蘊。晚明的文化氛圍與優越的經濟條件,催化結社意識與風氣,《范勛卿詩文集.蘭社詩》卷14記述顧媚參加揚州商人鄭元勛(1603-1644)在金陵倡立的「蘭社」:「予友鄭超宗孝廉端亮雋上,代興三絕,風華千古。偶過白門,時維冬季,長者之轍鱗次其門,猶得稍以餘閒物色眉生諸名媛之為丹青妙手,爰招至四遠畫師,結為蘭社,良韻事也。」明清之際文人交流頻繁,雅集活躍,「蘭社」是明代為數不多的繪畫性社團之一,藝文色彩鮮明,在明清文人結社史上是獨特的存在,成員除了顧媚,尚有「復社」領袖吳應箕(1594-1645)、「畫中九友」楊文聰(1596-1646)、許儀(1599-1669)、「明季四公子」方以智(1611-1671)、南京朱市妓王月生(1621或1622-1642)等人(註3)。清方以智《方子流寓草.赴鄭超宗雪朝蘭社.明月在天.詞人畢集.楊龍友後至.張燈作畫.余喜甚.為之醉.醉為之歌》卷三記錄「蘭社」成立的盛況,參與者的身分遍及顯宦達官、文人士夫、布衣山人、江左勝流、秦淮粉黛,無一不是詩文書畫俱佳且精於鑑賞的藝文精英。

如此獨有的時代風尚,折射出文人審美品鑑的活動與青樓文化的風華意象,是明王朝風雨飄搖之際,文人雅士在黑暗複雜的政治環境中,馳騁藝苑的縮影。

流動:文士、閨秀與名妓跨界交流

中晚明時期,婦女的才情觀與生活空間發生極大變化,社會重視女性才情,帶動女性書畫文學的發展,書香門第延聘閨塾師培育女性家族成員,一門才媛比比皆是。「閨閣」與「名妓」形成兩大女性創作群體,彼此間唱和有應、集會結社,形成交遊的網絡,展現不同於前代的時代風尚。

閨閣才媛黃媛介在朝代更迭的巨變中走出家庭,跨地域的流動性和身分的模糊性,使她衝破封建禮教的束縛,穿梭在文人和才女的社交圈中,搭起「閨閣」與「名妓」交流的橋樑:商景蘭(1605- 1676)家族、沈宜修家族的女性成員以及名妓柳如是與之交往,名士錢謙益(1582-1664)、熊文舉(1595-1668)、施閏章(1618-1683)與毛奇齡(1623-1716)皆曾為媛介寫序、題跋作傳。

中國歷代青樓藝術的發展,以明代取得的文化成就最高,此與當代思潮、政經型態的轉變息息相關:明代官妓制度罰良為娼,男性官員如果犯罪,犯官妻女發入教坊,落籍成為女妓,這些官宦家庭的女性成員,自幼接受禮樂薰陶,略通書畫,有良好的文學底蘊,因而提升妓家的文化素質;明中晚期,城市經濟發展蓬勃,物質文明的發達,為妓業的興盛起了推波助瀾之效,值此之際,朝廷綱紀敗壞,隨著中央統治集權的鬆弛,陽明心學及其後學如泰州、狂禪學派興起,批判「正統」與「程朱」理學的人文思潮湧現,反對「存天理、滅人慾」的禁慾主義,張揚人的「個性」,強調「情」的價值,肯定飲食男女是「自然天則」,鼓吹「性情」的解放。文人名士自道德綱常的禁錮中解放出來,擺脫名教羈絆,追逐人性的享樂,外加政治腐敗,男性菁英報國無門,遂自政治參與中抽離,轉進青樓、開花榜成為當代文化的時尚;解放思潮影響所及,使名妓展現獨立自主的處世風格,勇於衝破社會習俗,追求自己心中理想的愛情,且因身處社會邊緣,反而能「無禮法之拘牽,遂得從容與一時名士往來,受其影響」,得其指導,精進藝術的造詣。士妓共同妝點的青樓文化,正是晚明人文思潮、政經形勢演變的共鳴。

明清輯錄金陵舊院傾國名姝的風月書籍,如余懷《板橋雜記》、曹大章(1521-1575)《秦淮女士表》、潘之恒(1556-1622)《亘史》、冒襄(1611-1693)《集美人名詩》、捧花生《秦淮畫舫錄》(1817)、趙慶楨《青樓小名錄》(1852)、以及吳應箕(1594-1645)《留都見聞》等,映射出中晚明冶遊風氣、文人集社、品鑑文化、青樓藝術的細緻面貌。

文人名士鍾情靈秀聰慧、風韻拔俗的青樓名姝,非僅悅其才色,而是基於思想、識見、抱負的契合,與之相知相惜,詩歌酬唱。才、情、色、藝之外,秦淮八豔又以獨立自主的人格特質、洞識時政的過人膽識、正義凜然的民族氣節,深受士人敬重,獲其青睞者,無一不是名重一時的文士,她們結納東林黨人、復社四公子(侯方域1618-1655;冒襄1611-1693;陳貞慧1604-1656;方以智1611-1671)、江左三大家(錢謙益1582-1664;吳偉業1609-1672;龔鼎孳1616-1673)、幾社領袖陳子龍(1608-1647)等望重士林的知識精英,共議形勢、裁量政治,巾幗不讓鬚眉。據《板橋雜記.下卷佚事》:「歲丙子(1636),金沙張公亮(1611-1693)、呂霖生(1592-17世紀)、鹽官陳則梁(活動於17世紀)、漳浦劉漁仲(活動於17世紀)、如皋冒辟疆盟于眉樓。」冒、張、呂、陳、劉等人曾於顧媚雅緻居處,締盟訂交。《板橋雜記.中卷麗品》所描述的青樓畫舫,即是同道相聚、議論時政的私密空間,也是滋養人文精神的土壤。

名妓既是為滿足文士需求應運而生,精神風貌自然無法置外於文人審美意趣的影響,青樓女子的價值定於文士的品鑑評判,為得到男性文士的認同,除憑藉個人才華,也須以男性的審美取向為依歸,顧媚寫蘭承襲趙孟堅、趙孟頫與文徵明等文人墨蘭系譜,風格題材與文士所好並無二致,即是名妓對名士的認同與迎合。

清顧媚〈畫幽蘭〉是記錄名妓與文士、閨秀交流的視覺圖像和歷史縮影,本文宏觀明末清初江南才女的社交網絡,以顧媚和題詩才媛交遊不同社會背景的著名人物為例,說明跨越「性別」、「身分」與「階級」的跨界流動,不僅提高女性在公共領域的能見度,也闡述政經社會因素之於女性藝術創作的影響力。

註釋:

註1 李娜〈淺析〈顧橫波夫人小像〉的正面構圖〉,《美術文獻》,2020年3期,頁56-57。

註2 王連起〈文徵明臨趙松雪蘭石圖考—兼談文氏蘭竹題材繪畫〉,《故宮博物院院刊》,1993年3期,頁63-68。

註3 陳曉峰〈晚明時期范鳳翼的結社活動及其社集特徵〉,《南通大學學報(社會科學版)》,2014年1月,頁135-140。

參考書目與延伸閱讀:

鄭淑方〈韶秀雙璧─明末清初的閨閣與名妓繪畫藝術〉,《故宮文物月刊》第387期,2015年6月,頁26-45。

陳曉峰〈晚明時期範鳳翼的結社活動及其社集特徵〉,《南通大學學報(社會科學版)》,2014年1月,頁135-140。

孟森〈橫波夫人考〉,《心史叢刊》二集,北京:中華書局,2006。

故宮博物院編《明代吳門繪畫》,臺北:臺灣商務,1990。

石叔明〈九畹遺韻─墨蘭篇(上)〉,《故宮文物月刊》第65期,1988年8月,頁42-51。

石叔明〈九畹遺韻─墨蘭篇(下)〉,《故宮文物月刊》第66期,1988年9月,頁38-47。

國立故宮博物院編輯委員會,《蘭千山館名畫目錄》,臺北:國立故宮博物院,1987。