買東西前,會先看價格嗎?買賣中的「標價」不僅是一項交易行為,更是一種文化現象。價格在市場中扮演著多重角色:它既是市場的信號,也是價值的載體,更是一種關於身分、階層與審美判準的象徵。

從明代項元汴於書畫題跋中留下購藏金額,到清代外銷瓷器在國際市場上形成等級分明的價格體系,再到民國書畫家的潤例制度逐漸成熟,不同的價格所含有的不只是「數字」這麼簡單的訊息。它們或是私人收藏意識的展現,也可以是區隔塑造了品牌與階層,更是創作者主動與市場互動的結果。從這些不同時代的價格實踐中,可以看見藝術品如何從「不言價」的文人逸品,轉化為被市場語言包裹的商品。

項元汴筆下的書畫價格

明代書畫商品化後,不禁讓人猜測如要購買,價格為何。明代收藏家項元汴有個獨特的習慣,便是記錄自己購買畫作的價格。有人認為,項元汴之所以留下價格紀錄,是為了讓後代子孫轉賣時可以有所依據。但項元汴自15、16歲便有意識地記錄自己買畫的價格,當時尚未娶妻生子,應該也還沒有想到日後子孫的生計問題,而只是出於個人的紀錄。

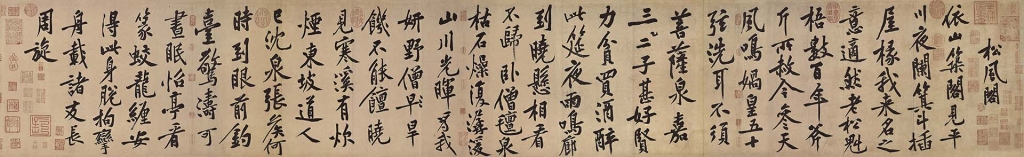

項元汴記價多直接書寫於作品之上,立軸的話多在地腳,橫卷則於卷尾,集冊則為後副頁。這個習慣被時人認為「俗不可耐」,甚至諷刺他是把這些珍貴的書畫當作帳本。孫承澤《庚子消夏記》中以「收藏四恨」形容:「(黃庭堅〈自書松風閣詩〉)卷佳極矣,而有可恨者:嘉定間向姓者所題不稱,一也;舊在賈似道家,上有賈似道小印及悅生、秋壑、長字諸印,辱於權奸之手,二也;元大長公主不擇人而命題,絕有可噴飯者,三也;項墨林收藏之印太多,後又載所買價值,俗甚,四也。」這段評語不僅是孫承澤的個人意見,也反映了晚明文人對於書畫標明價碼一事的厭惡。

實際上,項元汴的紀錄在晚明有一定的參考價值。多數時候,書畫轉手會至少維持原價,甚至加價成交。如徽州古董商吳廷購游昭〈秋林醉牧圖〉時,便參考了項元汴原記有的20兩購入。崇禎十年(1637)十一月季永昌購入〈臨虞世南真草二體千字文卷〉,則參考了項元汴所記的1000兩銀,在原價之上加兩座宣德爐。據當時紀錄推測,兩座宣德爐應有100兩銀以上的價格。這顯示了項氏記價已開始在市場上扮演受到信任的角色,成為第二手、第三手價格的參考。

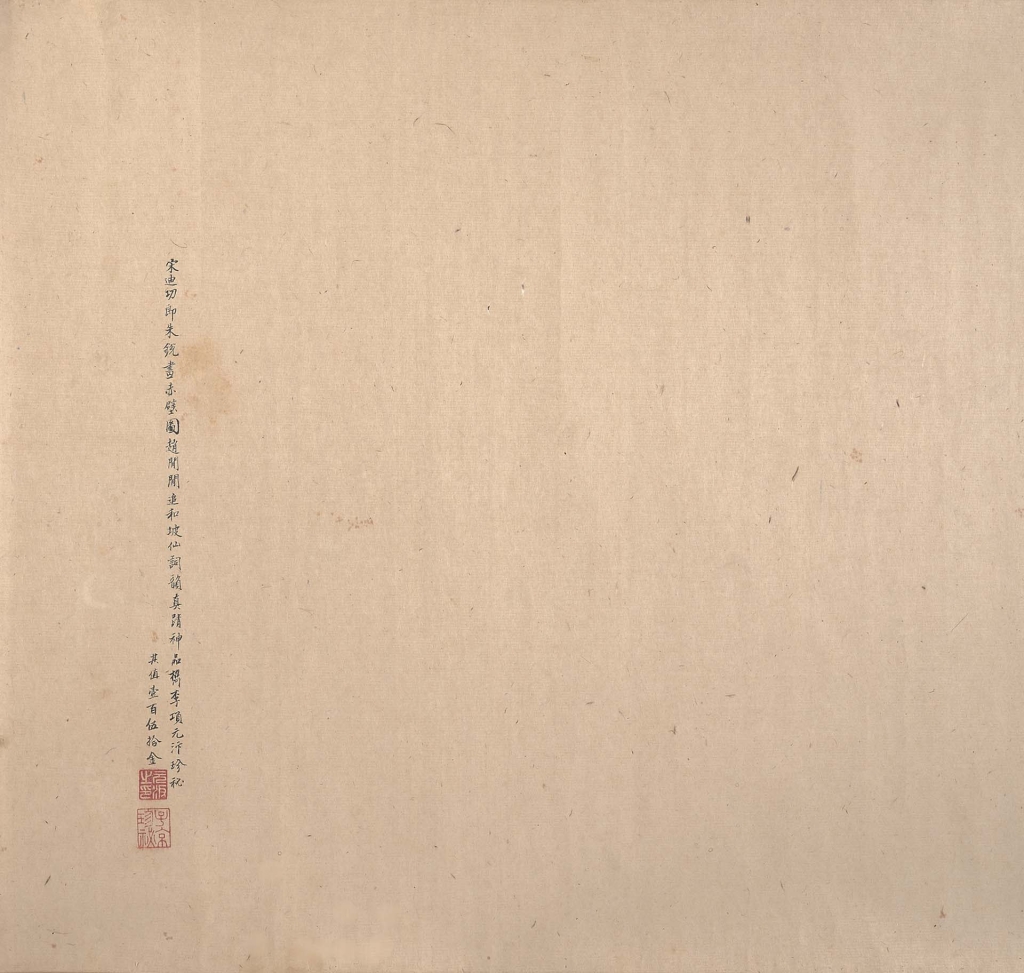

隨著時間流逝,項元汴所記的價格越發只能用作參考。有趣的是,「項氏記價」成為一種收藏印記,如金武元直〈赤壁圖卷〉,在卷末尾有項元汴題:「宋迪功郎朱銳畫赤壁圖。趙閒閒追和坡仙詞韻。真蹟神品。檇李項元汴珍祕。其值壹佰伍拾金。」這則題跋已由書風被認為是偽跋,學者認為此偽跋只是為了點出「其值壹佰伍拾金」一句。有些作品或許為項氏舊藏,但今日見跋語時,其金額可能被割去、水洗或是篡改,如被孫承澤評為「四恨」的黃庭堅〈自書松風閣詩〉,已不見項元汴跋語。有些作品的價格則被洗去或是篡改,之所以這麼做,很有可能是為了在轉手時獲取更高的利潤。項氏留下的價格具體多少,已不再是買賣的重點。但有此一筆,卻能成為作品的收藏脈絡的重要一環,而成為價值的籌碼。

「品牌溢價」的晚清外銷瓷器

18世紀的歐洲,瓷器被視為象徵身分的奢侈品,王室貴族以擁有瓷器作為地位的象徵。王室與貴族藉由收藏瓷器展示財富與品味,使其成為最早具有「品牌溢價」概念的東方商品之一。廣州地區的琺瑯彩瓷憑藉更複雜的釉彩技法與視覺效果,其價格可達青花瓷的五倍,成為18世紀中國對歐貿易中的「高端線」產品,反映了早期出口商品以差異化的工藝創造,形成價值階梯以致價格分層的策略。

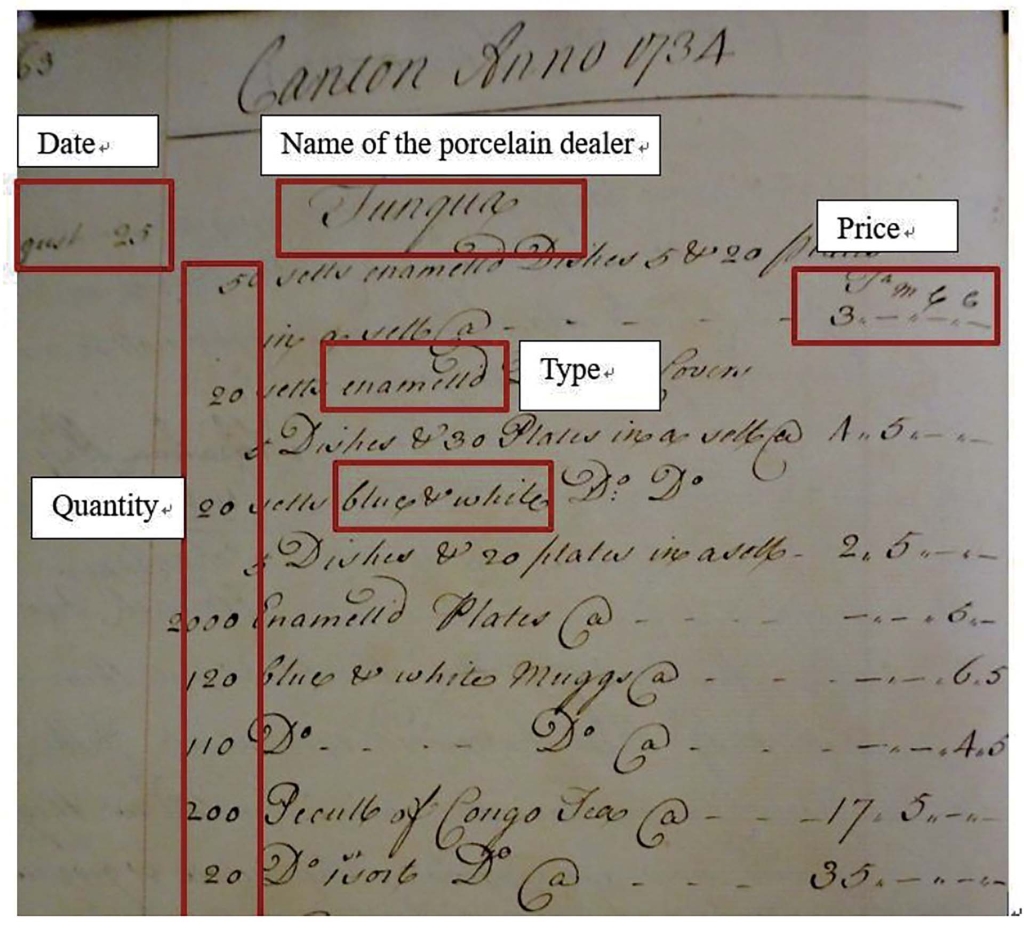

在唐慧的論文中,以英國東印度公司(EEIC)在廣州的採購紀錄為基礎,統整了1729年至1761年的價格。英國東印度公司是18世紀與中國進行貿易的兩大主要公司之一,其檔案(特別是廣州商館檔案)為研究當時商業聯繫的重要資料。17世紀中葉以後,英、法兩國逐漸取代了過往荷蘭在瓷器貿易上的地位,據最保守的估計,兩國在100年內至少運入6000萬件以上的瓷器。

訂製瓷器的價格計算主要取決於瓷器本身的類型、工藝程度以及買賣雙方交易協商的結果,通常在合約中可以看到瓷器商、日期、各類瓷器的數量、種類、單價等細節。當時的交易單據實際上是一種契約化定價工具。外銷畫中店鋪門口懸掛的「早晚時價不同,日下一言為定」不僅是一句商業標語,更顯示出價格制度走向契約化。就瓷器的工藝種類來看,琺瑯彩瓷的價格始終高於青花瓷,最高時曾高出逾五倍的價格;最低時兩者單價相近,但琺瑯彩瓷始終略勝一籌。

外銷瓷中又以「紋章瓷」(Badge Porecelain)作為訂製價格最高的商品。紋章瓷是將客戶的家徽繪製在瓷器上面的客訂商品,極具個人化,可說是專屬訂作,不僅對於品質要求高、設計的細節有講究,訂製過程也需來回溝通等,繁瑣細節讓紋章瓷成為廣州外銷瓷中最高等級的商品。

據文檔紀錄,1731年裴爾斯(Peers)家族訂購了約250件繪有家徽的青花瓷器皿,包括100個盤子、6個大型湯盤、4套碗,12個醬料船及12個鹽罐,花費約40兩白銀。這批訂單可能是裴爾斯家族的嘗試訂購,用以測試整體訂製流程是否安全,以及廣州外銷瓷商家是否可以製作出符合他們要求的商品。這次的訂製應是收穫好評,因為日後裴爾斯家族「回購」,又訂製了一批更為奢華的器皿,不僅要求為琺瑯彩瓷,還需帶有完整的家徽,工藝及設計上都更加具有難度。

其中還有家族成員查爾斯.裴爾斯訂購了800件青花瓷與琺瑯彩瓷各半的訂單,花費268兩白銀,約90英磅,雖然不確定查爾斯.裴爾斯這張訂單是否為紋章瓷,但由多次合作訂購來看,應是對商品有一定的滿意程度。

相較於當時的物價水平,便可以看出這些訂製瓷器確實高貴。以1729年為例,一名研磨琺瑯彩顏料的匠人,月薪約為三錢銀子。而一件最基本的琺瑯彩盤子價格為0.13兩銀,折合約半個月的薪水才買得起。即使是與收入較高的英國人相比,訂製的費用同樣令人咋舌。當時一名英國東印度公司的船年薪約120英磅,而查爾斯.裴爾斯可以花約90英磅訂購瓷器,幾乎是船長八個月的薪水。更遑論以低階勞工的薪水來看,幾乎是一輩子都不可能攢到的金額。晚清外銷瓷的定價體系,實際上已具備了品牌化與階層化的市場邏輯:以高工藝、高象徵性創造稀缺感,以明確的價格差異維繫奢侈品的價值認同。

潤例/潤格:畫家對於價格掌握的主動權

到了晚清以降,販售書畫一事在南方已時有耳聞。「潤例」或稱「潤格」便是書畫篆刻家對於自己作品所明定出的價格標準,這不僅是作品藝術價值的量化,更是創作者將藝術品價格的主導權從收藏家與市場中介奪回至手上。如書畫家康有為在1922年訂書法作四尺十元,兩後年倍數成長,漲至二十元。畫家吳琴木1923年潤例為條屏每尺二元,堂軸每尺四元,於1927、1930年各增長一倍,條屏每尺為八元。

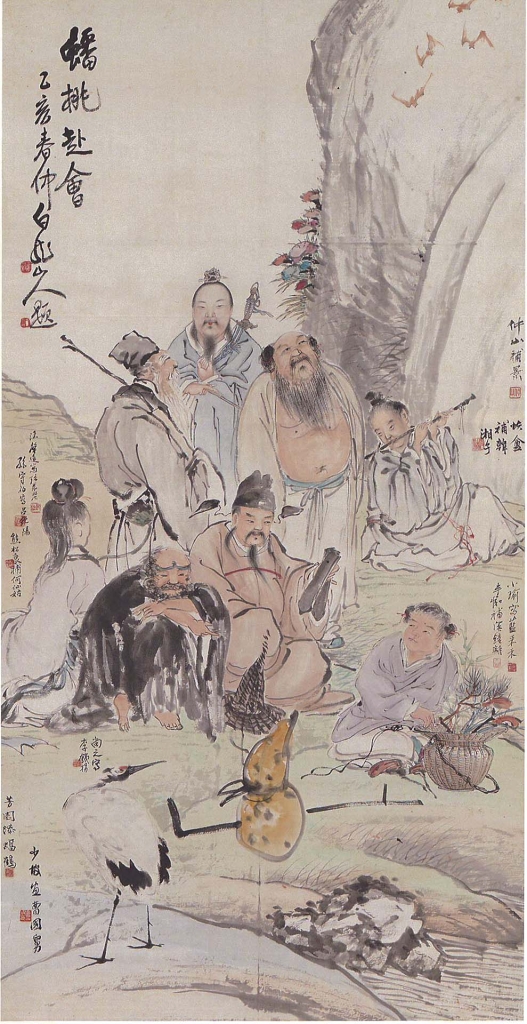

潤例雖是由創作者自行定價,但又可分作自述潤例或是由他人代述潤例。據王中秀等人所編撰的《近現代金石書畫家潤例》中所列舉自述潤例,多半以自謙或是詼諧的語氣,介紹訂潤者的生平、藝術特點、師承以及價格定價標準等。而他人代述潤例,語氣明顯不同:藉由公正第三方闡述書畫家技巧高、人品高潔,有市場聲量,更能吸引買家。若是這位第三方又是有名氣的人,更能起到抬轎之勢,如吳昌碩曾為多位畫家於《申報》上代訂潤例,以達到提攜後進的的效果。另有團體代訂潤格,反映出了民國初年書畫結社的風氣。民國前期的書畫社團,其結社之因多為宣揚中華文化、交流書畫技藝為主,書畫家們透過社團活動、書畫展覽、藝術沙龍等,不僅為同好之間的交流,亦是為彼此打響知名度。而在團體活動中,大家同樣會針對會員的作品制定潤格,無論是在上海的豫園書畫善會或是北京的湖社畫會,皆有此例。

這些潤例文字中可以觀察到一個有趣的現象,若是為自己的潤例,多半語氣謙讓,似乎仍保有過去傳統文人不恥言利的心態。若是為他人作潤例,則多半語氣超然,誠心推薦。兩種不同的撰述風格,似乎仍能看出過去創作者對於賣畫的心結。

如同今日即使是同樣的商品,在不同的通路處會有不一樣的價格。晚清民初的書畫買賣也有著同樣的狀況。傳統的書畫交易機構是以南紙鋪或箋扇莊,如北京的琉璃廠附近或上海的四馬路。今日拍賣公司榮寶齋、朵雲軒過去便是以南紙鋪及箋扇莊為業。南紙鋪與箋扇莊原為「備製五色箋紙、楹聯,各式時樣紈折扇、顏料、耿絹、雕翎、代乞時人書畫」。書畫家通常會和固定的店家合作售賣,書畫家的知名程度也會影響合作模式與價格。而通常店鋪的價格為高於市場價格,因為店鋪掌櫃具有鑑賞的眼力,可以挑選品質更好的作品;加上必須成交,店鋪才可以賺到中介的費用,因此會更用心地挑選品質好、市場認可度高的作品。

畫家訂好作品潤格後,可以自書為傳單,分送至南紙鋪或箋扇莊。另一個途徑則是透過登報,向公眾告知自己的作品潤例。一則潤例中除了有作品的類型,不同類型作品的單位售價不同,以及重要的是畫家的連絡方式。因此,看到潤格上面會有畫家住所地址,有時甚至有多個可洽談訂製的地點,方便買家前往訂製。

《近現代金石書畫家潤例》中,統計了2676人的驚人數字,代表著上海書畫市場的蓬勃發展。潤例反映的書畫價值,包含了製作的時間成本與材料成本,最基本的計算依據是畫家製作此件作品所需要時間,使用的媒材如水墨或是青綠設色,越是精工、特殊的材料,則價格越高昂。

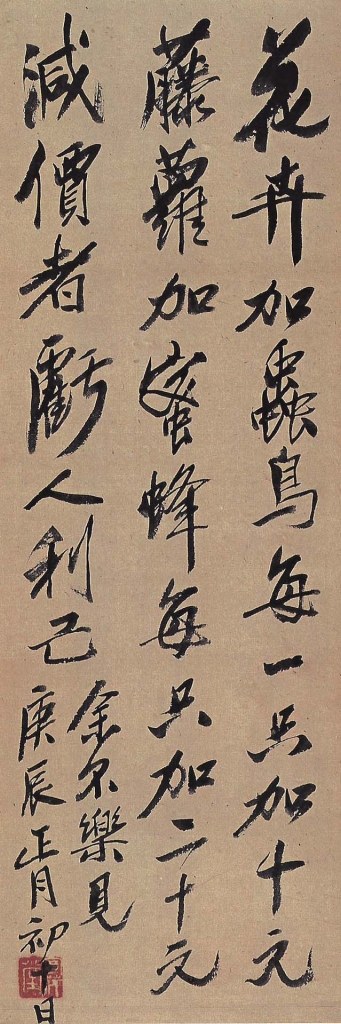

除了時間、材料,畫題的選擇也是影響價格的因素。如齊白石以草蟲聞名,自書潤格中言:「花卉加蟲鳥,每一隻加十元;藤羅加蜜蜂,每只加二十元。減價者虧人利已,余不樂見。」

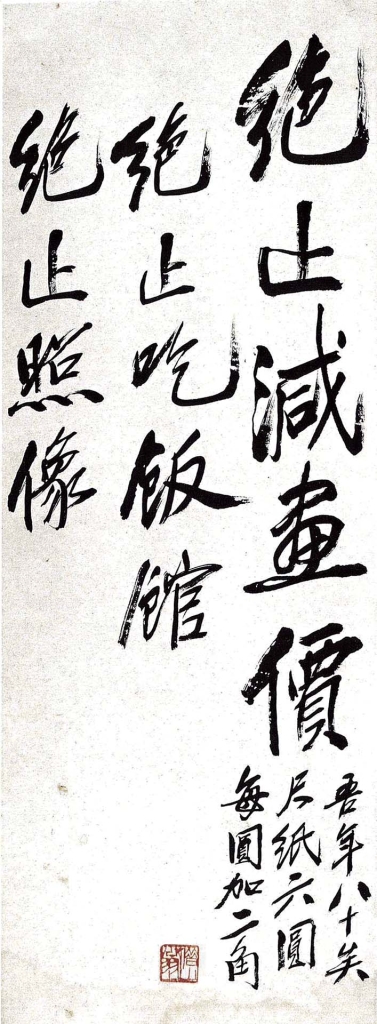

加價似乎是當時書畫家用以平衡訂單的唯一方法,如1926年《申報》唐子湘鬻書啟事中言:「鄙人旅滬鬻畫將屆四載,所繪人物山水,謬蒙各界推許,近日後來,索畫者踵趾相接,尤有應接不暇之勢,惟墨囗煩苦,雅意難酬。」畫家委婉表示,承蒙買家不嫌,但因訂件眾多,實難完成,只能以價制量,提高潤格減少訂製數量。有些畫家為了避免客戶訂購自己不擅長的項目,便開出高價以達到軟性勸退的目的,如王蘊章「工書法,著有《墨林一枝》、《碑林奇字》。喜作行楷及篆書,視作草書為畏途,因此訂有潤格,草書倍潤,無非借此以示拒絕。」此時期的潤例還有一個特色,便是由其中可以看出人情交際。若是有交情的朋友求畫,給與折扣亦是常見。吳子鼎在1934年曾寫道:「弟因太繁,故將潤格提高,係對外也;如知已不作此論。」也有些畫家,謝絕以人情說事講價:「絕止減畫價,絕止吃飯館,絕止照相。」(齊白石)

由畫家的潤例,可以反映當時的物價。對比物價來看,北京物價1920年代屬於緩慢上漲,1927年至1930年代物價起伏較大。1935年與1936年則是一個階梯,1936年的物價甚至比1935年高出五倍有餘!這是因為「11月3日法幣政策施行後,漲勢未已,及至中日戰事爆發後,物價更形猛漲。」若取1920年代北京市民生活一個月的基本費用至少約需40.18元,而當時中國畫學研究會評議畫家賀履之1921年的山水畫潤例最高為堂幅山水八尺24元,換算下來一件作品約為生活費的三分之二。若一個月至少售出2張作品,一位畫家要吃飽應非難事。

上海地區的物價走勢與北京相仿,同樣於1927年後開始起伏。較為不同的是1931年物價上漲後,快速下跌,幾乎回落到1920年代的物價水平,這是由於政府停用白銀,而改銀元所致。1920年時上海一個月的基本費用約為25.65元,但一張吳昌碩的堂匾便需42元,約為基本費用的二倍。隔年,吳昌碩調漲畫價「畫例照格加半」,一張堂匾上漲至63元,約為基本費用的三倍。如此看來,相較於北京地區,在上海要購買一張畫作,需要更為省吃儉用才行。

另一個對畫家潤例造成衝擊的便是時局的變化。1932年,八一三會戰爆發,上海成為戰爭的中心。俞劍華形容:「衣食足而復知禮儀,經濟充而後購書畫,故今日首先受不景氣影響者,厥為書畫家與古董商人,而所謂專門畫家者,乃遂問津無人,求售無方,日坐愁城,對筆長嘆。」面對不景氣的時局,畫家只能減潤以應對,如楊咏裳於1932年的訂潤:「楊君繪事凡卅年,近十年來力追古法,畫藝大進,山水佛像每尺十元,花卉人物翎毛每尺六元,屏六折,國難期內減半收潤,以結墨緣,惟以百件為限。」楊咏裳不僅利用降價,更加入了「限量」的飢餓行銷概念,試圖刺激買氣。

小結

透過「價格」這個行銷概念重新檢視藝術市場的發展脈絡,可以看見其背後更深層的經濟與文化邏輯。項元汴記錄價格的習慣,讓書畫擁有可比較的市場基準;清代外銷瓷藉由差異化工藝與契約化訂價,建立起中國手工藝的品牌階層;到了民國,潤例制度更讓藝術家以價格為話語權的工具,能主動調整、管理與塑造自身市場。從「標價」到「定價」,藝術品的價格反映的不只是創作付出的成本與市場需求,更是一段對於自我價值與時局、市場的互動。古代藝術市場的演進,正是一部「價格如何出現與接受」的進程。在藝術世界裡,價格反映的不只是成本,更有著創作者對於作品價值期待。

參考書目與延伸閱讀:

王中秀等《近現代金石書畫家潤例》,上海:上海畫報出版社,2004。

李萬康《編號與價格:項元汴舊藏書畫二釋》,南京:南京大學出版社,2012。

陶小軍《大雅可鬻:民國前期書畫市場研究》,中國:商務印書館,2016。

Tang Hui(唐慧)《The Colours of Each Piece: Production and Consumption of Chinese Enamelled Porcelain, c.1728-c.1780》,University of Warwick, Department of History,2017。

原文載於《典藏.古美術》398期〈藝術標了多少錢?從項元汴的紀錄到民國畫家的潤格〉,作者:孫研彧(文字工作者)。

【雜誌購買連結】

【更多古美術最新消息】