「當人們再次仰望星空時,會發現浩瀚夜空裡的繁星,已映照出清晰的線索。」──幸佳慧,《靈魂裡的火把》

在這場陳澄波小行星頒贈典禮中,音樂、演講與知識分享如同星辰,一顆顆在夜空中閃耀,慢慢排列出一幅清晰的星圖,將陳澄波的身影溫柔地映照在無垠的宇宙之中。

清晰的線索──畫一粒星

頒贈典禮由金曲歌王謝銘祐的演唱〈畫一粒星〉揭開序幕。

這是謝銘祐專門為陳澄波小行星所寫的歌曲。在分享創作歷程時,他說,創作需要線索,而作詞者游源鏗的歌詞給了他豐富的線索。游源鏗從一個極具畫面感的想像出發:「如果陳澄波有一顆屬於自己的小行星,他會想帶上什麼?」

游源鏗覺得,陳澄波會想把這個世界上他所畫過的心愛的、想念的、關心的、感念的人事物及風景,一起搬到這個行星上。因此,他在歌詞中所描繪的,就是想像中陳澄波會搬到小行星上面去的人事物──這些,都是陳澄波親眼看過,一筆一畫描繪過的真實景象。而這首歌除了描繪陳澄波先生的畫作之外,同時也向陳澄波的妻子張捷女士致敬。

在謝銘祐溫暖的吟唱中,我的眼睛慢慢地模糊,彷彿是鹿林山的霧氣慢慢地籠罩了我的視線。歌詞開展了想像──陳澄波的畫筆在天上輕輕點下了這顆小行星,掠過玉山積雪的天邊、經過嘉義噴水池、嘉義公園裡鬱鬱蔥蔥的樹和熱鬧振翅的鴨鵝、又緩緩落在淡水夕照的波光中;最後,回到了嘉義蘭井街的小樓,狹小的客廳裡,張捷低著頭靜靜地做著針線活,一針一線都是支持,也都是思念和愛意。這些所愛都化作銀河,慢慢地流向天上那顆名為陳澄波的小行星。

浩瀚夜空中的發現──科學與藝術的相遇

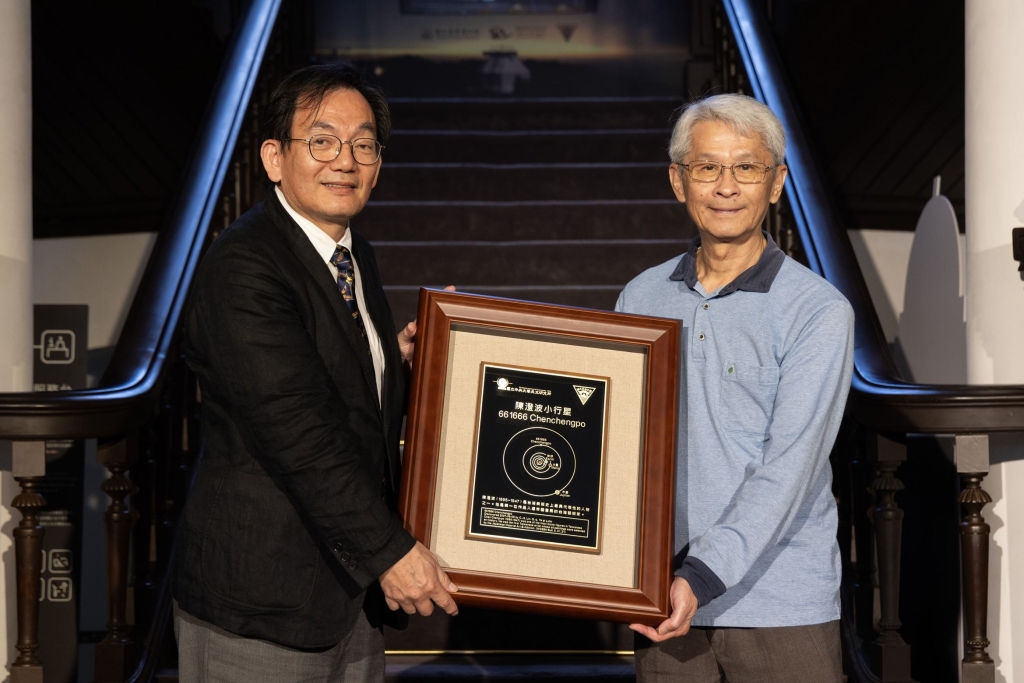

其實早在2007年,鹿林台天文台就已發現這顆小行星;但認證和命名都需要時間,因此直到2025年1月,這顆星才終於被正式命名為「陳澄波」(Chenchengpo)。

臺博館的陳登欽館長說,鹿林天文台的發現跟陳澄波的畫作一樣,都是基於對台灣的熱愛。而小行星的命名,則把兩份對台灣的熱愛串聯在一起。

文化部李遠部長也指出,科學和藝術看似非常不同──科學是有秩序的溝通,而藝術則是不精準的溝通。但這次的百三特展,是一次藝術的重新想像,從陳澄波的畫作看到背後的氣候、地理、歷史,將藝術和科學連結起來。這顆名為「陳澄波」的小行星,更是把藝術的影響延伸到寬闊的宇宙;而這顆小行星之前的臨時編號為「2005EW228」,更彷彿命中註定,希望這顆小行星能保佑台灣往更好的地方前進。

仰望星空,思考傳承──命名的意義

陳澄波文化基金會陳立栢董事長坦言,這次命名出乎他的意料。

他提到,原本百三特展是為國中以下孩子所設計的,但很多小朋友會質疑:回歸線基本上是太陽光的角度決定的,是在外太空;季風其實在空氣中,人類感覺到的成分也很小;更離譜的是黑潮,基本上在海裡面。所以這三軸怎麼會交會呢?這種感覺,就像他突然被告知:「有一顆小行星要用你阿公的名字命名」一樣錯愕。

這顆行星的命名,到底對臺灣的科學界、藝術界和人文領域有什麼樣的影響?帶給臺灣世代的子孫們什麼樣的意義?陳董事長承諾,基金會從今天會開始深思這些問題,他堅定地說:「我保證,我們會更努力。」

國立中央大學陳文逸副校長表示,中央大學在太空科學、天文物理、大氣科學與地球物理等領域,一直是臺灣科學界的牛耳。位於玉山山脈的鹿林天文台,已發現超過八百顆小行星,已命名的約一百顆,主要是表彰對臺灣這片土地有深遠貢獻與影響的個人及團體。

中央大學校長陳文逸在致詞中說,2025年恰好是陳澄波冥誕130週年,因此這個命名不只是致敬,更是一種文化選擇。他提到最近閱讀了《陳澄波密碼》,從解密畫作,慢慢展開陳澄波的人生經歷,寫出了歷史的恐懼和無奈,也描繪出那個大時代漩渦之下的高貴靈魂。陳澄波這顆小行星繞行太陽,每幾年就會回歸到臺灣的天空,彷彿是陳澄波一直持續地看顧著台灣這片土地。

將高貴的靈魂鐫刻在星空──命名的由來

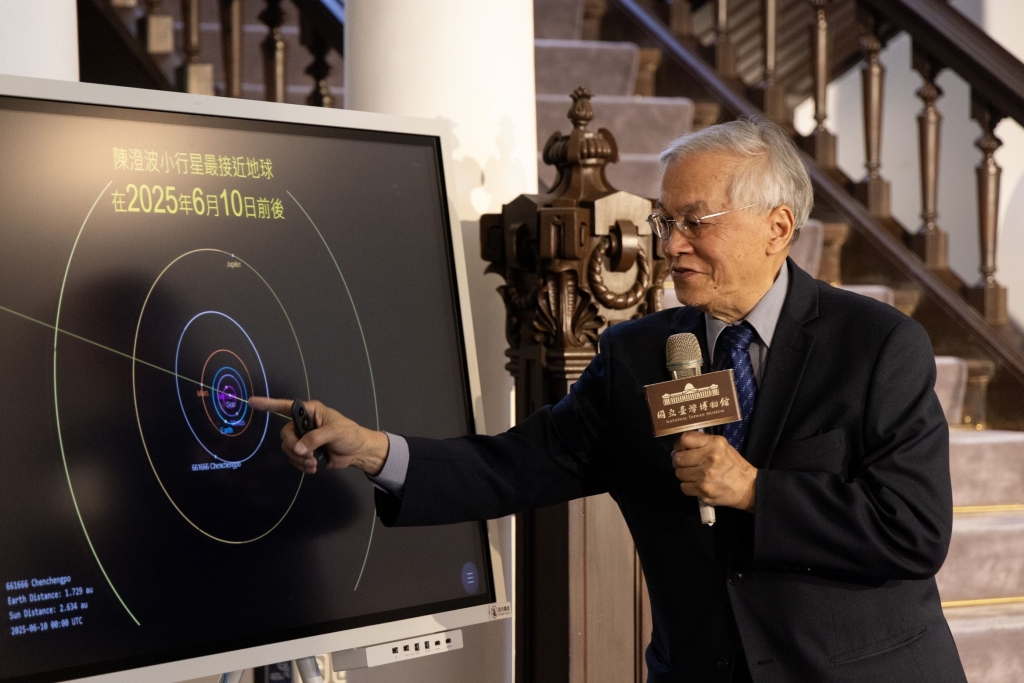

典禮最後的重頭戲,是中央大學天文研究所教授葉永烜院士為大家深入解析小行星的天文知識與命名發想。葉院士先是以科學的角度介紹了小行星帶的位置,並解釋小行星不發光、難以觀測,以及數年才可能出現在天際的原理。

陳澄波小行星,編號661666,2007年8月6日由中央大學鹿林天文台林啟生及美國馬里蘭大學的葉泉志博士共同發現,大小約2.2公里。陳澄波小行星繞行太陽一圈4.63年(軌道週期),離太陽最近時(近日點)為3.49億公里,最遠時(遠日點)為4.84億公里。

葉院士解釋,小行星不是以誰的名字都能命名的。要獲得命名資格,必須是對人類文化歷史有貢獻的人,政治家、軍事家都不行,據說比爾蓋茲也曾經爭取過,但也沒有通過。

是葉院士提議將小行星命名為「陳澄波」的。

他認為,陳澄波和梵谷有許多相似之處──一位稱自己是「油彩的化身」,一位說「我心若葵」,都是燃燒自己、照亮他人的藝術靈魂。本身也熱愛藝術的葉院士,將他對於陳澄波的認識寫在了命名申請中,歷經了謹慎的審核,終於在2025年1月獲得了正式通過。

葉永烜院士提到,這顆小行星每四年才能在地球上被觀測到,而下一次最接近地球的時間,正是今年6月10日左右。聽到這裡,我不禁想像:會不會是陳澄波趁著自己130歲的生日,悄悄回家來看看?

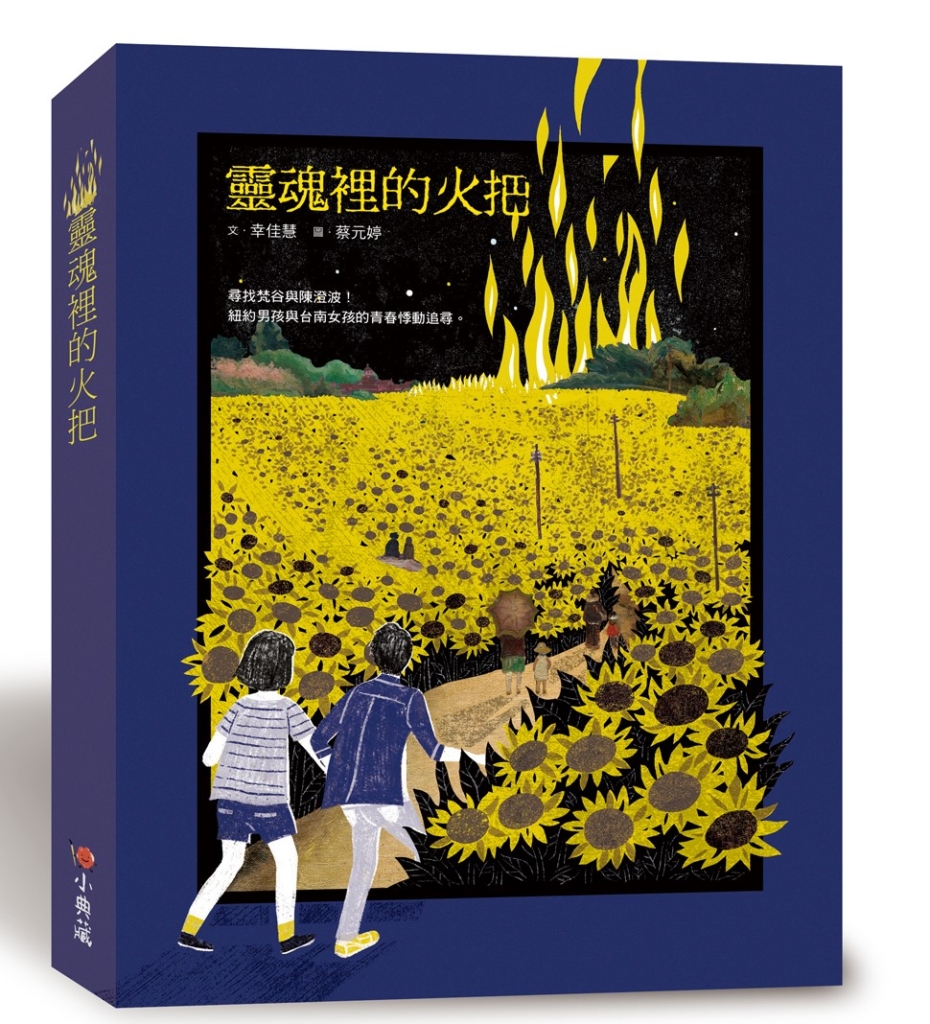

最後,葉院士提到作家幸佳慧在2016出版的《靈魂裡的火把》所做的結語,似乎預示了陳澄波小行星的出現。幸佳慧老師如今也已經化作天上的一顆星,能夠藉由這顆小行星的命名,重溫對台灣有重大貢獻和深遠影響的兩位大師筆下的風采,真的是別具意義。

未來仰望星空的時候,除了尋找這顆名為陳澄波的小行星之外,或許我們也能想像這兩位跨世代、跨領域的創作者和理想家,在星空中惺惺相惜。

看顧台灣的一顆星

這場頒贈典禮不只是一個儀式,而是一場看見的練習:從夜空裡看見愛與記憶,從畫作裡看見歷史與靈魂,從一顆小行星裡看見臺灣的過去與未來。

有時候我們仰望星空,不是為了尋找答案,而是為了發現線索。陳澄波的名字,如今成了一道清晰的軌跡,在星辰之中,繼續為這塊土地指引方向。

走揣・咱的所在-陳澄波百三特展及陳澄波小行星微型展

- 時間:2024. 12. 03-2025. 05. 11 9:30~17:00(每週一休館)

- 地點:臺博館鐵道部園區 特展區 (台北市大同區延平北路一段2號)

- 票價: 全票100元、優惠票50元。

- 「走揣・咱的所在:陳澄波百三特展」環景實境線上展

延伸閱讀

謝宜暉( 4篇 )追蹤作者

謝宜暉( 4篇 )追蹤作者從科技業轉職成全職媽媽、兼職中英⁄英中翻譯,同時也是實驗教育工作者與兒童權利倡議者。從研發晶片轉而研究兒童需求,深信孩子在包容友善的環境中才能健康成長,希望能夠為打造兒童友善文化盡一點小小的力量。譯有《未來預演》、《覺醒家庭》與《靈魂醫療》、《懸崖邊的學霸》等書。