提到「吃素」的第一印象,多半和宗教信仰有關。其實最初將對蔬菜的喜愛溢於言表的並非僧人,而是文人。宋代由於農業技術進步、經濟繁盛,飲食生活的豐富可見於類書或是文人筆記中。蔬食與文人的關連,便由宋代開始……

南宋文人飲食代表作:《本心齋蔬食譜》及《山家清供》

南宋已有食譜出現,且以《本心齋蔬食譜》及《山家清供》作為文人飲食的代表。內容除了實用的菜肴製法,還多了文人審美、修養、及情趣的記述,將士人生活品味融入其中。

《本心齋蔬食譜》成書略早於《山家清供》,其書名微有疑義,有學者認為書中所記些皆以蔬菜所作,故為「蔬食」;亦有另一派認為,書中所載食品為「粗礪草具,故曰『疏食』」。無論書名用字為何,書中所記確實無肉食,以今日眼光來看稱為「蔬食」正合其意。

作者本心翁在書末的跋語大力稱讚蔬食,「詩詠采蘋,禮嚴祭菜,澗溪沼沚之毛,可羞王公,可薦鬼神,以之待賓,誰曰不宜?」以《詩經》、《禮記》等經典為蔬食背書,可見作者對於蔬食的傾心。書中先列出饌餚名稱,再以簡短文字說明內容、作法、用途以及特性,如「紫芝:蕈也,木蕈為良。漆園之菌,商山之芝,濕生者腴,卉生者奇。」紫芝便是蕈菇,由於《本心齋蔬食譜》的採用的名稱較為古雅,因此多需要加以通俗的說明。

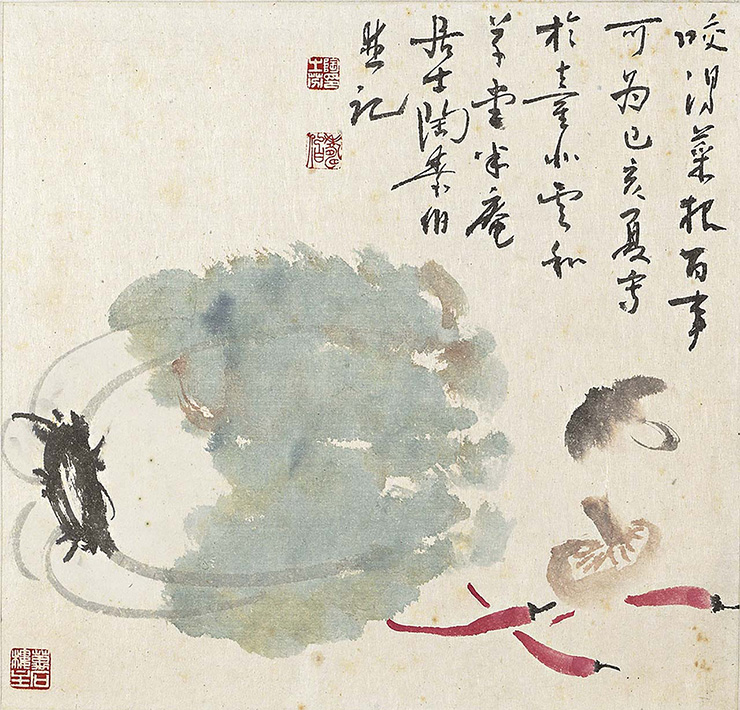

國立故宮博物院藏。©國立故宮博物院Open Data

相較於《本心齋蔬食譜》,林洪的《山家清供》除了顯露出更多宋代文人蔬食的生活情趣,更將飲食一事提升至了養生以及食療層次。書中記有百餘道菜譜,雖不局限於蔬食,但於食材上米穀瓜果菜蔬43種,禽畜魚蝦14種而言,菜蔬比例較高,食材於當時容易取得,菜譜也展現了不少巧思。像是以花入菜、以果入饌以及中藥的運用等,都讓讀者驚呼宋人的飲食竟如此豐富多元。

《山家清供》所反映日常生活中已可使用多種蔬菜為食材,得力於宋代農業技術的進步。宋以前的農書所記以旱田技術為主,如《齊民要術》;宋代是南方水田耕作技術形成的時期,政府也高度重視農桑民生。宋人對於農學學科的認識,已與今日大致相同。此時期出現許多植物譜,同樣可以視為宋代農學高度發展的成果。

《山家清供》的另一個特點是記錄了具有養生及食療效果的菜餚,約占全書的三分之一,可見林洪重視飲食養生與食療的效果。在〈椿根餛飩〉中,先言秋季容易發生的疾病:「劉禹錫煑樗根餛飩皮法:立秋前後,謂世多痢及腰痛,取樗根一大兩握,搗篩,和麵捻餛飩如皂筴子大,清水煮,日空腹服十枚,並無禁忌。山家良有客至,先供之十數,不惟有益,亦可少延早食。椿實而香,樗疏而臭,惟椿根可也。」據中醫典籍,椿、樗形態相近,香者為椿,臭者為樗,兩者的根、皮皆可入藥。雖然劉禹錫所記是「樗根餛飩」,然於《本草擇要綱目》中記「樗根小毒」,而椿根「不見有害」,或許是林洪改劉禹錫作法,而用椿根之故。

另一道在秋天可以食用的藥膳則是〈百合麵〉:「春秋仲月,採百合根曝乾搗篩,和麵作湯餅,取益血氣。又蒸熟可以佐酒。」百合根是少見可以入菜又可以入藥的植物,林洪所記將其曬乾搗粉後,與麵粉揉和成團,可以作「湯餅」,也就是今日的湯麵;或是蒸熟成蒸餅而食用。中藥經典《本草綱目》將百合置於〈菜部〉,主養陰潤肺止咳,清心安神。雖然並未如《山家清供》中所言「益血氣」,但是針對秋天氣候變化所帶來的燥熱與心神不寧,是一味十分對症的食材及藥材。

菜譜Tips

好聽好看又好吃的「春蘭秋菊」

《乾淳歲時記》記錄了一道南宋茶食點「春蘭秋菊」,菜名用兩個不同季節的花來命名,實際上的食材卻沒有以花入菜,而是用剝粒的石榴、切丁的雪梨與去白膜的橙子佐以梅鹵、糖和紫蘇籽調成的醬汁,酸甜的基調以及梅子的香氣,搭配紫蘇籽如同芝麻的咬感,是一道色、香、味俱全的涼拌菜。

這道菜之所以取名為「春蘭秋菊」,是以其外觀命名,食材中的石榴以「白籽石榴」為佳。如今市面上常見紅色石榴,而白籽石榴少見,但據《夢梁錄》中所記杭州市面上便能買到白色、深紅色與紅色的石榴。使用白籽石榴是為了取其色,與雪梨相呼應,石榴晶瑩的白與雪梨啞光的白,共同營造出「春蘭」的白色意象;金黃的橙肉則暗示「秋菊」,讓本菜有花之名、無花之實,卻又極具文學性地讓食客覺得菜如其名。

明清文人雅趣體現於蔬食中

明代由於經濟繁榮,印刷技術進步,出版業興盛,以飲膳為主題的書籍亦較之前為多。除了日用類書、文人筆記中可以見到關於飲膳的文字,專門的食譜亦留存後世。高濂《遵生八牋》中,已見到了崇尚蔬食的飲食觀。高濂以「養生」為出發點,提出「飲食所以養生,而貪嚼無忌,則能生我亦能害我,況無補於生,而欲貪異味,以悅吾口者,往往隱禍不小。」高濂以蔬食一事,講述文人對於生活不應過度追求,以此反映儒家「士志於道,而恥惡衣惡食者,未足與議也」的觀念。

《遵生八牋》中,高濂的飲饌文字更加仔細地記敘食材所需的分量以及烹煮步驟,甚至多了描述飲饌時五感感受的文字,也格外重視成菜的品相。《遵生八牋.飲饌服食牋.家蔬類.撒拌和菜》中記:「如拌白菜、國豆芽、國水芹,須將菜入滾水焯熟,入清水漂著,臨用時榨乾,拌油方吃,菜色青翠,不黑,又脆可口。」

菜譜Tips

諧謔的「素蒸鴨」與名菜「素燒鵝」

《山家清供》和《隨園食單》中各有一道仿禽類的菜單:素蒸鴨及素燒鵝。素蒸鴨源於《山家清供》,並記述了一個小故事:唐代官員鄭餘慶以節儉聞名,有一日他宴請同僚,先是故意把眾人晾在廳堂中等待,待眾人饑腸轆轆時,方才現身。又故意高聲交待僕人備菜:「爛煮去毛,勿拗折頸」。眾人猜想菜色應該是鵝或是鴨等家禽,但上菜時卻是一道素菜──蒸瓠瓜。原來,鄭餘慶以瓠瓜的細頸誤導賓客,而這起捉弄同僚的故事也讓蒸瓠瓜有了「素蒸鴨」或「素蒸鵝」的美名。

相較於「素蒸鴨」的詼諧趣味,《隨園食單》中所記的「素燒鵝」則有著仿葷菜的外型,更是一道上得了檯面的宴客菜。《隨園食單》中記「煮爛山藥,切寸為段,腐皮包,入油煎之,加秋油、酒、糖、瓜、姜,以色紅為度」,先將山藥煮熟,用腐皮包裹後煎炸定型,再以醬油、酒、糖等調成醬汁,入鍋煨煮紅燒,成菜色紅,如燒鵝,故得其名。「素燒鵝」醬香四溢,酥脆腐皮與綿軟山藥有著衝突的口感對比,至今仍是素齋中的一道名菜。

稍晚的李漁《閒情偶寄》則是一部文人筆記,記錄了戲曲、園林、飲食等閒散娛樂,作者本意是希望藉由這些名目,借題發揮自己對於生活所有的原則。李漁生活在風氣奢靡的晚明,然而他於《閒情偶寄.飲饌部》中大力宣揚蔬食,不僅將蔬食位列第一,更用文字明確說出自己的主張:「吾謂飲食之道,膾不如肉,肉不如蔬,亦以其漸近自然也……吾撰《飲饌》一卷,後肉食而首蔬菜,一以崇儉,一以復古。」另一段文字中「草衣木食,上古之風,人能疏遠肥膩,食蔬蕨而甘之,腹中菜園不使羊來踏破,是猶作羲皇之民,鼓唐虞之腹,與崇尚古玩同一致也」,說明他崇尚蔬食的本心來自於上古傳統的茹素風氣,而非宗教所致。

清代食譜不僅大量出現,甚至還有專門化的傾向,當中不乏有文人執筆之作。清代文人的飲食觀,大致而言承繼了明代,袁枚(1716-1797)的《隨園食單》(1792年出版)可以說是清代文人化食譜的代表作,《隨園食單》記錄了袁枚所收集的食譜,並且主動試驗過去菜譜的作法。於清代士人的筆記中,可以找到不少贊同、附和袁枚見解的說法,可見袁枚對於飲食的品評已經在文人圈中形成一種「品味」。梁章鉅曾盛讚「《隨園食單》所講求烹調之法,率皆常味蔬菜,並無山海奇珍,不失雅人清致」,文辭間將士人的飲食品味與官宦富商作出區隔。

明清文人崇尚蔬食,並且以簡約清淡的料理,一方面作為探索飲食的靈感來源,一方面也呈現了文人將生活美感凝聚萃煉的結晶。袁枚《隨園食單.雜素菜單》於卷首言明「菜有葷素,猶衣有表裡也。富貴之人,嗜素甚於嗜葷」,雖未將蔬食置於葷食之前,但以「富貴之人嗜素」,點出袁枚心中「蔬食優於葷食」的排序。

雖然袁枚《隨園食單》在後人的評價頗高,但如果細讀,袁枚的「素菜」僅僅是「無肉」,某些菜式雖不用禽畜,卻需以濃雞湯、火腿湯煨煮甚至加入魚蝦為菜色增「鮮」,與今日完全不使用動物食材的素食不同。

李漁、高濂以及袁枚等人並非是素食的擁護者,他們講究葷素搭配,甚至用葷食提鮮。蔬食,是一種文人生活的雅趣與身份表徵,而與宗教無關。食譜的書寫由宋代發展至明清,可以看到蔬食所反映出的面向不同。宋人食蔬,是農業科技進步所帶來的便利;明清食蔬,吃的是清雅與獨樹一格的文人風骨。今人食蔬的目的同樣多元且不囿於信仰,有人因為環保,有人出於養生。無論發心為何,單就口腹之慾的層面而言,蔬食並不遜於葷食,甚至樂趣更多。

參考書目及延伸閱讀:

巫仁恕〈明清飲食文化中的感官演化與品味塑造─以飲膳書籍與食譜為中心的探討〉,《中國飲食文化》2卷2期,2006年7月。

鍾佳玲〈從食譜看宋人的養生與食療─以《山家清供》為例〉,《史學彙刊》第30期,2012年12月。

徐鯉、鄭亞勝、盧冉《宋宴》,北京:新星出版社,2021。

【雜誌購買連結】

【更多古美術最新消息】