紙自從發明以來,就與書寫息息相關,多數的傳世書法作品也都是寫於紙上,其重要性顯而易見。然而,與書寫用紙相關的研究中,無論是書法史或是工藝史,不是忽略紙張在寫字過程中的影響力,就是將之獨立於書法史外來研究。這一條存在兩個研究領域間的隱形分隔線,讓原本屬於一體的紙張書寫文化逐漸分離,甚至分道揚鑣,儘管所有人都心知肚明兩者間的依存關係。顯然,在無法充分認識紙張的物質文化以前,對於書法作品的解讀確實很難全面。

綜觀整個書法史,宋代文人對於紙張的興趣不僅止於文字探討或實用上,很多人甚至親自參與製紙與加工過程,在規模與程度上都是空前絕後,已然形成獨特的宋紙文化。此次「宋代花箋特展」(展期:2018/1/1~3/25)除了展出國立故宮博物院珍藏的花箋作品20件,也重新檢視這些高級書寫用紙的特性、加工與審美等,將砑花箋紙放回原先的使用與生產脈絡中,試圖呈現出這批珍貴加工紙在書法史上的地位及其文化意涵。

造紙術

到了北宋,紙張加工已經發展出上漿、施膠、砑光、填粉、染色、加蠟等方法,這些繁雜的工序都是為了讓運筆書寫更加順暢,同時也能避免墨汁的過度暈染,符合書家對於書寫的需求。事實上,紙張在滿足基本的書寫功能後,視覺上的美觀也成為製作技術發展的重要動力,除了基本的染色,砑花是當時相當重要的裝飾手法。

砑花是利用雕有紋路或圖案的硬模在紙上壓出圖案,砑印的方向可以從正面,也可以從背面。根據對宋代砑花紙的實際觀察,有極少數可以見到從正面壓印的下陷花紋,不過大部分都未見到壓印痕跡,顯然無法排除將雕板置於背後砑出的可能。印壓的過程中所產生的清晰銳利邊緣,很容易因裝裱的噴濕、刷平或敲實的動作而恢復成平整狀態。現存宋代砑花紙上的紋路圖案上幾乎都有程度不一的拒墨狀況,可以推測花紋上若非塗有特殊物質,就是質地上有所不同,目的顯然是為突出所砑印的紋路。質地不同是因為研磨砑印所造成的,效果大概類似現代的鋼印一樣,無法達到非常顯目的裝飾效果。

蘇軾〈書蒲永升畫後〉:「古今畫水,多作平遠細皺,其善者不過能為波頭起伏。使人至以手捫之,謂有窪隆,以為至妙矣!然其品格,特與印板水紙爭工拙於毫釐間耳!」(註1)文句中提到的「印板水紙」,就是水波紋砑花箋,可以參考李建中(945~1013)〈同年帖〉(北京故宮博物院藏)上的波浪紋。(註2)〈同年帖〉雖也被認為是浮水印紙,然從數位影像上單字線條看來,水紋的部分比較吸墨,地的部分反而稍微有點拒墨現象,與一般砑花紋路拒墨的狀況不同。文中提到「印板」,顯然水紋是從板上直接壓印到紙上,也就是砑花紙。有趣的是,當時專業畫水者的競爭對象居然是「印板水紙」,反映出砑花箋紙在當時確實是受到文人的重視。北宋傳世的砑花箋紙作品中確實以蘇軾的數量最多,他不僅是砑花箋紙的愛用者,而且給予極高的評價。

浮水印紋紙的製作方法是在紙簾上用線編成紋理或圖案,使凸起於簾面,抄紙時紋理處的紙漿量會比平滑處更少,如此便會形成比較通透的紋理效果,利用透光度的不同就可以清楚見到暗紋。根據製作方式可知浮水印紙全紙的質地並未改變,僅是紋路處比較薄,因此不至於出現明顯的排墨狀況。

事實上,砑花箋跟水紋紙最簡易的分辨法就是觀察紋路上的吸墨狀況與邊緣印痕,若有排墨現象與壓痕就表示是砑花紙。但是當塗布物質本身不拒墨或是沒有塗布時,加上砑印痕跡又消失時,就會出現比較難以分辨的狀況。

圖1 傳蘇軾〈昆陽城賦〉,私人藏。下為影像處理局部圖。圖∣國立故宮博物院、何炎泉

除了李建中〈同年帖〉,沈遼(1032~1085)〈動止帖〉的水紋上清楚塗布白色物質,具有相當的拒墨性,與浮水印的暗花紋不同。(註3)同樣帶有美麗水紋的還有傳蘇軾〈昆陽城賦〉(圖1,私人藏),此卷由兩張砑花箋紙組成,第二張稍短,紙面除了布滿清晰水紋,還有隱藏著幾座不明顯的樓閣。第一紙從正面幾乎見不到紋飾,只能從書法線條的吸墨程度不一來判斷紙張本身印有花紋。經過影像處理後,發現第一紙的構圖十分複雜,右上方有一隻長尾張翅禽鳥,左下也有一隻背對觀者的禽鳥,其間裝飾著花草,為一完整的構圖。此二紙無論從構圖或是雕工來看,都屬於宋代製作最為精美的砑花箋紙,目前尚未見到類似的構圖,所以在製紙工藝史上是極為罕見且珍貴的實例。

關於砑花紙的製作,五代末陶穀(903~970)《清異錄》描述得相當詳細:「姚顗子侄善造五色箋,光緊精華。砑紙板乃沉香,刻山水、林火、折技花果、獅鳳、蟲魚、八仙、鐘鼎文,幅幅不同,文繡奇細,號砑光小本。余嘗詢及訣,覬侄云:『妙處與作墨同,用膠有功拙耳。』」(註4)

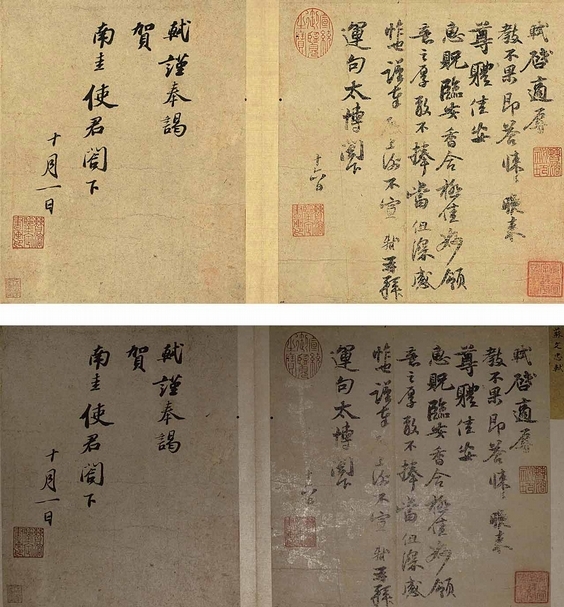

圖2 蘇軾〈致運句太博尺牘〉,國立故宮博物院藏。下為影像處理圖。圖∣國立故宮博物院、何炎泉

顯然砑花箋紙又稱「砑光小本」,是先經過染色再砑花的高級書法用紙,砑花板的材質則為沉香木,圖案包羅萬象,連鐘鼎文字都有。這裡還提到折枝花果,可以參考蘇軾〈致運句太博尺牘〉上的折枝梅花(圖2)。根據陶穀所描述的繁複工序,可以推測這類精美的染色砑光紙在五代已經相當成熟,或許可以參考李建中〈同年帖〉。

陶穀所謂的用膠不知所指為何?很可能就是指紙面的膠漿,或是指花紋面所塗布的特殊物質。花紋上的表面塗層是如何上去的並不十分清楚,根據明代文獻記載,是塗於板上以類似版畫的方式來印製。高濂(1573~1620)介紹明代金銀印花箋:「用雲母粉同蒼朮、生薑、燈草煮一日,用布包揉沈(洗),文(又)用絹包揉洗,愈揉愈細,以絕細為佳。收時以綿紙數層置灰矼上,傾粉汁在上,晾乾。用五色箋,將各色花板平放,次用白芨調粉,刷上花板,覆紙印花紙(板)上,不可重搨,欲其花起故耳。」「印成花如銷銀。若用薑黃煎汁,同白芨水調粉,刷板印之,花如銷金。」(註5)明確提到如何製作砑花箋塗布所需物質與工序,或許可以用來想像宋代砑花箋之製作。高濂同時也提到利用白蠟與蜜蠟來磨打各色箋紙,藉以凸顯出雕板上的花鳥紋路,並指出白蠟才受墨。(註6)這兩種方式所製作出的花紋正好相反,以雕花板將花紋直接印於紙上會得到相反的圖案,而從紙張接觸板的另一面砑出花紋則是正面。

羅紋箋

宋初蘇易簡(958~996)在介紹四川十色箋時提到:「蜀人造十色箋,凡十幅為一榻。每幅之尾,必以竹夾夾之,和十色水,逐榻以染,當染之際,棄置捶埋,堆盈左右,不勝其委頓。逮乾,則光彩相宣,不可名也!逐幅于文版之上砑之,則隱起花木麟鸞,千狀萬態。又以細布,先以面漿膠,令勁挺,隱出其文者,謂之『魚子箋』,又謂之『羅箋』,今剡溪亦有焉。」(註7)「羅箋」中間若加上「紋」字會更清楚,這種如魚卵狀的魚子紋事實上就是織品中間的空隙所造成,讓紙張表面呈現布滿顆粒的狀態,因此也可以稱為羅紋。砑花部分的工藝與五代陶穀的「砑光小本」接近。

唐代四川所產紙中有「魚子」一種,(註8)字面上推測應與宋代羅紋箋關係密切。《漢語大詞典》解釋「魚子牋」為一種布目紙,(註9)其實已經定義得相當清楚,就是利用織品紋路裝飾的紙張。據蘇易簡描述,雕板是放置於在紙張背後,從正面將圖案研砑出來,這種方式所得到的紋飾就會突起於紙面。為了讓裝飾圖案更加明顯,接著利用細布壓出織品的紋路,這種帶有織紋的紙張就稱為魚子箋或羅紋箋。如何將織品紋路壓上紙張?由於織品本身的柔軟性,要藉以壓出紋路確實不易,因此先得將織品膠上一層漿,使之硬挺,如此才能夠將紙張置於其上以研砑出織紋的細密紋路。

這類帶有織品紋的宋代羅紋箋目前還有幾件,例如呂公綽(999~1055)〈致邃卿學士尺牘〉、米芾〈書送提舉通直使詩〉與〈留簡帖〉(美國普林斯頓大學美術館藏),在墨較少或是書寫較快的地方都可以看到明顯的織品格紋。

圖3 黃庭堅〈自書松風閣詩〉局部,國立故宮博物院藏。下為影像處理圖。圖∣國立故宮博物院、何炎泉

如同文獻所載,這類帶有織品紋路的紙張大多伴隨著砑花圖案,在宋人信札中仍保存數例,有時也運用於書畫作品中,最有名應該就是黃庭堅〈自書松風閣詩〉(圖3)。前三張紙跟蘇易簡所介紹的完全一樣,不僅有精美的砑花紋,整張紙的底紋也是呈現格子狀的織品紋路,可稱為羅紋(魚子)砑花箋,是製作等級相當高的宋代紙張。由於織品紋路布滿整紙,連砑花圖案上都有,因此製作工序可以確定是先壓完花紋後,再將全幅隱出羅紋。經過比對,第二、四紙的瓜瓞圖案乃出自同一雕板,兩張紙質也相當接近,然而第四紙卻沒有橫直交錯的紋路,可以證明織品紋路並非出自抄紙簾,而是事後才加工上的。

據文獻所載,魚子箋(羅紋箋)又跟吳中綵箋及蜀中粉箋有所關聯,范成大(1126~1193):「綵牋,吳中所造,名聞四方,以諸色粉和膠刷紙,隱以羅紋,然後砑花。唐皮(日休)、陸(龜蒙)有倡和魚牋詩云:向日乍驚新繭色,臨風時辨白萍文。注:魚子曰白萍,此豈用魚子耶!今法不傳,或者紙紋細如魚子耳!今蜀中作粉牋正用吳法,名吳牋。」(註10)做法是以各種顏料的細粉末和膠刷上紙,接著隱出羅紋,最後才完成砑花的程序。按范成大的說法,蜀中粉箋所傳反而是吳中失傳的魚子箋做法。不過據宋初文獻所載,蜀中魚子(羅紋)箋其實是唐代以來的薛濤箋遺法,顯然當中已經出現了誤解,反映出文化知識在傳遞上的困難。

圖4 張即之〈上問尊堂太安人尺牘〉,國立故宮博物院藏。圖為局部。圖∣國立故宮博物院、何炎泉

吳中綵箋的工序與蘇易簡所載正好相反,是先隱出羅紋才砑上圖案。南宋張即之〈上問尊堂太安人尺牘〉可以看到全紙的空白處除了有織品紋路,還上有一層白色物質,花紋上塗有黃褐色的發亮物質,不過未出現羅紋。或許此紙就是類似范成大所說的吳中綵箋,先塗布白色粉狀物,接者壓出羅紋,然後砑花,所以才會將原先花紋上的羅紋全部壓平(圖4)。

有關粉箋的塗料,除了「以諸色粉和膠」,蔡襄(1012~1067)曾提及:「常州強武賢造粉牋殊精,雖未為奇物,然於當今好事亦難得耳!雲母粉不利人目,用者宜審之。」(註11)可知強武賢製作粉箋時還加入雲母粉,雲母亮炫的效果確實可以加強突起花紋的立體與美觀。從北宋到明代,甚至是現代,雲母粉一直都是用來裝飾紙張的重要物質。

紙張與織品的關係原本就相當密切,除了在書寫上織品完全被取代,兩者間其實還存在著相當多的共通性。加工紙張時的膠漿、硾擣、砑光、紋飾等技術,就是直接從織品表面的處理技術而來,這些都是在處理畫絹時會使用到的工序。(註12)也就是,書寫紙張的製作除了追求絲織品般的質感,朝向光滑潔白的方向發展外,還直接在紙上壓出織品紋路來加以裝飾。

砑花箋

國立故宮博物院藏品中較早被發現的砑花箋紙為黃庭堅〈自書松風閣詩〉,第二紙上稍清楚的瓜瓞圖案可利用電腦影像處理將其顯現出來,(註13)不過其餘三紙就沒有這麼幸運。後來參與策劃「大觀:北宋書畫特展」(2006年12月25日至2007年3月25日)時,由前副院長何傳馨帶領之策展團隊也經由目驗確認四紙皆為砑花箋。前三紙羅紋砑花箋,第四紙僅有砑花,二、四紙的圖案都是瓜瓞圖,從同一個雕板所砑出來,第一紙為魚龍,第三紙為花草紋飾。

圖5 蔡襄〈書尺牘(陶生帖)〉,國立故宮博物院藏。下為影像處理圖。圖∣國立故宮博物院、何炎泉

同樣在「大觀:北宋書畫特展」展出的蔡襄〈書尺牘(陶生帖)〉雖然是砑花箋紙,因其上花紋太過不明顯,當時並未發現(圖5)。直到2011年編輯《故宮法書新編》宋代部分時,才從清晰數位攝影圖像上發現此紙為花箋,還同時發現其它幾件宋代花箋,都是藉由墨色上的不均勻所觀察到,不過究竟紙上的紋路為何依舊不明。幾年下來,陸續發現了20多件宋代花箋紙(【表一】),尤其是北宋的作品,可說幾乎都不為書法史界所熟悉,更不用提製紙工藝史學界。即是在古代書畫著錄中,這些砑花箋紙也幾乎都沒有被發現,多數被視為素箋。

宋代砑花箋就視覺上的辨識可分為兩大類:清晰與隱晦。北宋作品中以隱晦的花紋居多,到了南宋似乎就變少,清晰可辨的花紋則一直持續到南宋以後。除了少數幾件肉眼可直接見到,大部分的砑花裝飾都相當低調而不明顯,從正面很難發現,僅有從側面打光配合斜向觀測才能稍稍見到一些花紋,不過仍難窺全貌。

圖6、7 蘇軾〈書尺牘(久留帖)〉(右)、〈書尺牘(屏事帖)〉(左),國立故宮博物院藏。圖∣國立故宮博物院、何炎泉

首先介紹幾件圖案清晰可見的作品。蘇軾〈書尺牘(久留帖)〉(圖6),土黃色花卉圖案,(註14)砑花處稍稍排斥墨。蘇軾〈書尺牘(屏事帖)〉(圖7)白色幾何圖案,排墨性強,使得線條出現很多缺口。薛紹彭〈元章召飯帖〉(圖8)雙耳銅器瓶插梅花,帶一點紅色,似乎不太會排斥墨。這類花紋清晰的砑花箋紙一直延續到後代都還有生產,紋飾上所塗布物質種類也相當多樣,無法簡單歸納。

圖8 薛紹彭〈元章召飯帖〉,國立故宮博物院藏。圖∣國立故宮博物院、何炎泉

圖9 蘇軾〈書尺牘(致長官董侯尺牘)〉,國立故宮博物院藏。下為影像處理圖。圖∣國立故宮博物院、何炎泉

值得注意的是那些紋飾不易辨識的砑花箋,以下舉數例說明:

蘇軾〈書尺牘(致長官董侯尺牘)〉(圖9),此帖亦名〈獲見帖〉,據內容考據為元豐五年(1082)書與董鉞。董鉞,字毅夫,治平二年(1065)進士,清約自儉,耿介不群。元豐五年(1082)三月末,在蔡卞(1048~1117)誣參下,董鉞遭免職,攜家歸海口,途中特意至黃州看望好友東坡。信中提道「近者經由獲見為幸」,患難真情自然流露,紙張的選用也頗能反映兩人之深交。全紙布滿牡丹卷草紋飾,其間穿梭兩隻大鳳鳥,相當華麗精美,是等級很高的砑花箋紙,類似的裝飾主題在當時頗為流行。類似圖案的還有王鞏〈書尺牘〉(圖10),此作書風相當接近蘇軾,用筆厚重而更加豪邁,結體自然而不拘泥,為當時善學蘇者。所用紙張為罕見的藍色砑花箋,其上滿布類似牡丹卷草紋,左右各飾一隻鳳鳥穿梭於花草間。

圖10 王鞏〈書尺牘〉,國立故宮博物院藏。下為影像處理圖。圖∣國立故宮博物院、何炎泉

花紋不明顯的箋紙中也有不少是屬於羅紋砑花箋。蘇軾〈致運句太博尺牘〉(參考圖2),用筆勁秀,線條流美,據書風推測約書於熙寧四年(1071)。紙張為折枝梅羅紋砑花粉箋,雖然部分脫落,仍可以清楚見到梅花姿態。透過信箋的等級也可以稍稍反映出書家的態度,信中感謝對方致贈極佳妙的「臨安香合」,乃盛放香料的容器,有金、銀、瓷、漆等材質,也經常用作壽禮。

圖11-1 張方平〈書尺牘(名茶帖)〉,國立故宮博物院藏。右為影像處理圖。

圖11 張方平〈書尺牘(名茶帖)〉,國立故宮博物院藏。右為影像處理圖。

張方平(1007~1091)〈書尺牘(名茶帖)〉(圖11),此札書寫於相當精美的卷草砑花箋上,顯然是因為致謝友人餽贈名茶而特意挑選。收信人打開信的第一印象就是拿在手上的紙,在物質上必然可以透露不少訊息,例如書寫者心態、紙張工藝、紋飾意涵等,可說是這些文人所普遍共享的書寫文化。

圖12-2 蔡襄〈致通理當世屯田尺牘〉影像處理圖,國立故宮博物院藏。

圖12-1 蔡襄〈致通理當世屯田尺牘〉,國立故宮博物院藏。

蔡襄〈致通理當世屯田尺牘〉(圖12),書於皇祐三年(1051)四月離開杭州時,與馮京(1021~1094)的道別信,並贈大龍團茶及青瓷茶甌,這兩物在當時都極為名貴,大龍團茶此時應該仍是貢品,小龍團茶則是蔡襄在慶曆七年(1047)任福州轉運使時開始監造進貢。全作行筆沉穩,結字端麗,揮灑自如,瀟灑飄逸,是其行草書中的佳作。書家使用一張飾有蝴蝶紋樣的羅紋砑花箋,蝴蝶紋樣為對飛圓形構圖,外飾一圈珍珠紋,類似蝴蝶紋飾也出現在瓷器與服飾上,或許亦有特殊意義。

圖13-1 黃庭堅〈致齊君尺牘〉,國立故宮博物院藏。

圖13-2 黃庭堅〈致齊君尺牘〉影像處理圖,國立故宮博物院藏。

圖13-3 黃庭堅〈致齊君尺牘〉局部,國立故宮博物院藏。

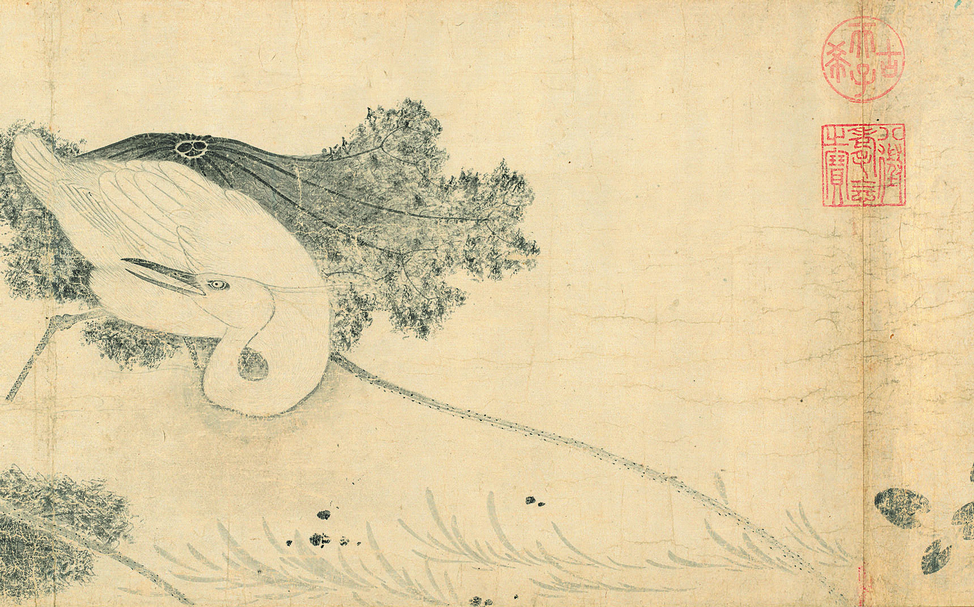

黃庭堅〈致齊君尺牘〉則是斜織羅紋(圖13),其上為蘆雁圖案,汀渚蘆葦叢中藏匿著一隻孤雁。同樣類似斜織羅紋的還有宋徽宗〈池塘秋晚〉(圖14),卷草花紋上稍微反光發亮,也有拒墨效果。此二作上面不同的織品紋路反映出,當時砑印的織品僅一種,確實如文獻記載上的多樣。

圖14-1 宋徽宗〈池塘秋晚〉局部,國立故宮博物院藏。

圖14-2 宋徽宗〈池塘秋晚〉影像處理圖,國立故宮博物院藏。

這批隱晦的宋代砑花箋紙狀況不盡相同,花紋上也不見得都有塗布,即使塗布也不見得產生明顯的拒墨效果,所以不易歸納出特定標準。以黃庭堅〈自書松風閣詩〉為例,其中二、四紙為相同瓜瓞紋雕板所砑出,但僅有第二紙飾有羅紋,顯然紙張表面的加工手法是可以自由選擇搭配,從最簡單的砑光到最複雜的砑花羅紋箋都有,自然造就宋代砑花箋的複雜性。

值得注意的是,羅紋箋與隱晦砑花箋主要都是出現於宋代,在工藝製作上具有特殊的時代性,因此有著斷代的參考價值。以〈昆陽城賦〉為例,第一紙的裝飾極其隱晦,第二紙其實也不是那麼明顯,光是紙張就完全透露出宋代的特徵。從物質的角度看來,書寫者相當熟悉北宋的箋紙文化,作品除珍貴地反映宋代蘇軾風格的書法樣貌,更難得地保存蘇軾對砑花箋紙的喜好。傳世宋人書蹟中,就屬蘇軾使用砑花箋紙的比例最高。

儘管在進行特殊數位拍攝前已經發現這些過去所不知道的宋代砑花箋,不過卻是處於瞎子摸象的階段,無法得知整體的裝飾概念為何?待所有作品拍攝完成,並且將圖像處理完畢後,(註15)才發現真的是以管窺天,肉眼所能見到的竟如此狹隘,而且充滿了個人的想像與臆測,很多圖像的判斷都是南轅北轍。拍攝前雖然對於結果已有所期待與假設,不過最終的成果依舊令人十分意外且震驚,發現原來宋代箋紙上的裝飾紋樣是如此豐富且多元。

文人製箋

砑花箋紙在北宋書寫用紙中屬於比較高級的材料,加上書法又是文人藝術,很容易讓人誤以為所隱含的品味不同於世俗。然而砑花紙上出現的裝飾題材卻提醒一件事,就是同時代所享有的共同視覺文化。無論階層高低與貧賤富貴,只要是社會上的一分子,自然無法逃脫整體文化的形塑與薰陶,也必然呈現出共通的文化品味。

除了單純反映宋人的審美與喜好,隱晦砑花紋還可以進一步從製作工藝上來加以討論。先前介紹的紙張加工技術,很多步驟都是由製紙工匠操刀,屬於比較專業的部分。不過,從文獻中也可以發現,紙張在書寫前還是有許多的加工步驟可以由書寫者親力親為。最簡單的莫過於表面的砑光,一直到現代都還持續著這樣的傳統,只要拿一個帶有光滑面的硬物在紙上來回壓碾研磨,就可以讓紙張書寫面更加縝密細緻。

北宋文人對於文房器具變得如此關心,似乎與唐宋士人身分的轉變有關。士人從原先的貴族轉變到一般士紳階級,文具的來源與供給也產生變化,加上這批文人書家的政治際遇普遍不佳,四處謫貶更是成為生命中的常態,在物質條件相對匱乏的情況下,找尋合適的書寫工具也變成生活中的要事。顯然,每一次的遷移都造成新的環境變化與物質需求,讓他們必須不斷地透過各種管道來滿足基本的物資,所幸有不少關於文房器具的討論出現於書信中,提供了一個絕佳的觀察角度。

除了蔡襄、米芾,黃庭堅也談到許多關於書寫工具的看法,這些都幸運地被保存於文章與信札中。尤其是最後一次貶往宜州的相關書信中,具體地反映出一位文人書家抵達新環境後如何維持基本生活,在求助諸好友的言談中也不時提及書寫工具的張羅與選擇標準,這些日常瑣事在安逸時很少會被談到,因此顯得格外珍貴。

宋徽宗即位後,黃庭堅被起為宣義郎監鄂州(湖北)鹽稅,崇寧二年(1103)因與人嫌隙,又再貶至宜州(現廣西壯族自治區中部偏北)。崇寧三年五月抵達宜州,崇寧四年九月卒於貶所,流寓宜州共17個月,期間六度搬遷。(註16)

他在前往宜州途中提到:「昨發武昌時,便為輕齎至宜州之計,凡重物皆不將行,所以紙研墨極闕,大圭往取猶未來耳!有隨行紙,昨在八桂已用竭,連州紙乃旋買來耳!」(註17)顯然遷移途中所能攜帶的東西不多,因此紙、硯、墨便遭捨去。由於所攜帶紙張在中途便已用完,不得不買一些連州紙來應急。

初抵宜州時,黃庭堅在州府的安排下租住黎氏宅第,不難想見開始時物資匱乏的程度,更別提文房器具。他也發現當地所產宜州紙只適合包裹器物,並不適合書寫。(註18)給友人融州督監高德修信中指出:「此居處隔江即紙戶家,每來問勞之,遂可使旋買百十張,積自可得五七百耳!亦差光緊如官中買者,蓋於官紙中擇差者見售也。」(註19)還好隔江就是紙戶家,品質雖然差些,還算光滑緊結,他判斷應該是官紙中所淘汰下來的。此紙戶不僅提供紙張,還可以為客戶加工紙張,他告訴高德修:「硾紙亦好,候令溪東紙工加意作。極厚極白簡紙去,每硾了輒中分之,亦應乏也!」(註20)提到該紙工的硾紙技術不錯,那些比較厚的白簡紙一經硾擣便從中分開,正好也可以解決紙張匱乏的問題。

高德修是黃庭堅在宜州很重要的友人,字號醇老,當時任融州都監,在文集中也常被誤為高左藏、曹醇老、趙德修、趙都監等。他在崇寧三年八月寫給高德修的信希望能「有桄榔或烏楠木界方,七分、六分闊者,各得一條,幸甚!」(註21)沒多久又說:「前欲作界方,亦不必桄榔,但得檮木之類亦可。有木工所用桄榔曲尺,求一枚,此裁紙之佳器也!」(註22)除了希望能得到木製界方,也想找一把曲尺來裁紙。界方為文具之一種,外型為長方條狀,材質可以為木、鐵、石,其作用可以鎮紙,故又稱界方壓尺,(註23)同時也有幫助書寫端正之功能。(註24)曲尺原為木工測量用具,類似現今的直角尺,卻被黃庭堅用來裁紙。

在朋友的大力幫助下,黃庭堅在宜州的生活逐漸步上了軌道。到了崇寧四年正月五日,宜州太守黨光嗣透過時任萍鄉知縣黃元明(黃庭堅七兄)正式拜會黃庭堅,帶來當地有頭有臉人士,太守兒子黨渙也成為其學生。此後的日子就更加順遂,也搬到新居南樓。(註25)

隨著一切的漸趨安穩,黃庭堅信中所提不再只是滿足書寫的基本需求,而是顯露更多文人的閒情逸致。他寫給黨渙的一封信中:「辱手筆,承侍奉吉慶為慰,棗極副所闕。蘆雁箋板既就,殊勝,須尋得一水精或玉槌,乃易成文耳!竹卓子荷垂意。繼得二簡,荷不外之意。墨亦多為人索去。此二墨極堅黑,墨惟換新水,磨得墨多,宿水則墨不磷也。枕屏漫寫去,陰寒少思,不能佳。」(註26)

信中「蘆雁箋板」就跟砑花箋紙有關,因為還提到「須尋得一水精或玉槌,乃易成文耳!」由於水精或玉槌的作用是讓紋路突顯出來,因此這個「蘆雁箋板」很清楚就是用來製作砑花箋的雕板。至於將蘆雁花紋砑到紙上的方式,應該就是直接將紙張放置於板上,在花紋處以光滑硬物研磨,很輕易就可以達到突出花紋並砑光的效果。

宜州書信中有一封相當珍貴的信札墨蹟仍傳世,內容:「庭堅頓首。兩辱垂顧,甚惠。放逐不齒,因廢人事,不能奉詣,甚愧來辱之意。所需拙字,天涼意適,或能三二紙,門下生輒又取去。六十老人,五月揮汗,今實不能辦此,想聰明可照察也。承晚涼遂行,千萬珍愛。象江皆親舊,但盛暑非近筆硯時,未能作書,見者為道此意。庭堅頓首齊君足下。」(參考圖13)信中提到自己是六十老人,所以時間當為崇寧三、四年中的五月。若當時已有門下生取去所寫書法,應該就不會是剛到宜州的崇寧三年五月,畢竟當時連基本生活都很困難,遑論寫字、教學生。因此,時間應該是指崇寧四年的五月,此時黃庭堅已經安頓下來,而且開始有學生跟隨。

值得注意是,此紙過去一直被認為是素箋,因為其上之砑花相當不明顯,從正面幾乎無法瞧見任何花紋,僅稍微可以見到一點點的蘆葦葉子。此次透過特殊數位拍攝及後製圖像,可以清楚發現圖案正是蘆雁紋,畫面中央有一沙渚,其上有蘆葦,一隻背對觀眾的雁躲在蘆葦叢中,相當隱密。顯然,崇寧四年五月〈致齊君尺牘〉上的蘆雁紋樣,很可能就是利用崇寧四年元月從黨渙那裡得到蘆雁箋板所加工而成。此外,此張信紙上也砑印有織品紋,但是與一般羅紋的垂直水平紋路不同,而是呈現橫斜交錯的織紋。黃庭堅在宜州的另一封信曾提到「布紋」加工:「欲送數軸紙去,煩作布紋,留一半於齋几,適冗未能處置。又此兵已荷公濟十麵,山路泥滑,故且已耳,當裝束以待復使也!令嗣兄弟進學不輟。庭堅頓首。」(註27)或許可以合理地推測此紙即為當年他請人加工的布紋紙,之後再使用蘆雁箋板研砑成現今見到的這張箋紙。

由於紙張在砑花之前已經處理過,表面可能已經塗布特殊物質且硾擣過,此時將紙張放置於板上,對花紋進行砑光的動作,可以讓塗布的物質與紙張纖維結合得更加緊密,當然紙張本身也會更加紮實,如此自然就會以隱晦的方式讓花紋突顯出來。或許也是因為單純使用砑光技術,並未塗布上有顏色或是光澤的特殊物質,才會使得紙上的裝飾紋飾如此不明顯。

宋代砑花箋紙除了透過專業紙工,由文人自行加工製作的部分更值得重視。這類文人親自砑製的箋紙當然以直接砑光最為簡易,若是要塗上特殊物質,恐怕就要比較專業的技巧。文人參與箋紙加工的現象也就成為觀察砑花箋紙相當重要的角度,可以合理推測那些花紋極不明顯的箋紙很可能主要是出於文人所加工。

消失近千年的砑花箋紙大多出自文人之手的假設,同樣可以思考流傳至日本的砑花箋。早期有機會東渡至日本的砑花箋紙,從商品的選購角度來考慮,基本上應該都是具有明顯紋飾且裝飾意圖強烈的種類。事實上,從保存在博物館與寺廟中精美箋紙中也頗能反映此一現象。至於文人親自加工製作的隱晦砑花箋,其實根本沒有進入一般的商業模式中,當然也就不容易從市場上取得,僅能透過作品的收藏才能擁有。日本收藏的砑花箋紙中屬於這種類型的就是蘇軾〈李白仙詩〉卷,是相當晚近才以蘇軾書法的身分流入,與早期砑花箋紙挾精美裝飾進入日本的概念完全不同。

結語

幾乎看不到紋飾的宋代信箋,在缺乏相關物質文化研究的狀況下確實很難理解其製作目的,畢竟裝飾就是為了欣賞。然而,若考慮宋代文人自行加工砑製紙張的脈絡,加上倖存的箋紙又歷經近千年的磨損、裝裱等破壞過程,其上的裝飾與效果都不可能完好如初,這些都可能造成紋飾的消失。

時空拉回宋代,當收信者打開紙張的瞬間,映入眼簾的光景肯定與今日躺在博物館中的「宋人尺牘」景象不同。書信在寄達對方時尚未被裝裱,取出信件或閱讀的同時,眼睛的視角與來自四面八方的光線(包含背後透射光)都可以讓砑花紋路更加明顯,讀者不難發現手中的精美砑花箋紙。經過研壓的砑花箋,在不塗布的狀況下,其效果大概接近現代的浮水印,透過合適的光線還是能夠見到圖案。時至今日,這些尺牘被裱裝起來,砑印痕也呈現平整狀態,不僅光線難以透過,連觀眾的欣賞角度也被限制住,才會造成完全看不到的狀況。

文人自行砑製的箋紙,所呈現出的不僅是審美取向,還有加工背後所代表的意義。這些砑花箋紙很多都是運用在感謝、邀請或賠罪等信函上,根據需求與功能,宋代文人可以選擇不同種類與等級的箋紙來加以書寫。一張箋紙從選用到繁複的加工,在尚未寫上隻字片語之前,便已經裝載著許許多多書寫者的心思與情感。當一個具有相同文化背景的人打開信紙時,確實不需要讀到任何字語,就能輕易地感受到保存在物質上的訊息,甚至也能猜測出對方的大致來意。

現存這批宋代砑花箋的紋飾都相當繁複且精美,許多都與一般世俗流行圖案相似,不過卻流露出不同的鑑賞品味。值得注意的是,信札的尺寸顯然限制了圖像的選用,例如蘇軾尺牘中折枝梅花的使用,不禁讓人思考許多流行於南宋小幅畫作上的構圖與主題,是否早已出現在北宋砑花箋紙中。這些出現在文人尺牘上的紋飾,與當時的器物、服飾、家具等的關係為何?顯然已經超出書法史的研究範疇,不過卻是相當值得進一步研究,或許能對其它學科有積極正面的意義。

由於審美與製作上的特殊性,這些承載著許多真情摯意的宋代砑花箋紙,逐漸消失於人們眼前,至今已被遺忘了近千年之久。透過重新發掘出的珍貴宋代砑花箋紙,可以發現紙張物質性在書寫文化中的重要性,而書法本身所能傳遞的僅有書寫者的部分意念與想法,唯有重新檢視書家對於紙張的偏好、研究與加工等層面,將宋代砑花箋紙放回原來的使用與生產脈絡中,才能深刻認識到當時的箋紙書寫文化。

註釋:

註1:(宋)蘇軾〈書蒲永升畫後〉,《蘇軾文集》,北京:中華書局,1986,卷12,頁408。

註1:(宋)蘇軾〈書蒲永升畫後〉,《蘇軾文集》,北京:中華書局,1986,卷12,頁408。

註2:師道剛〈水紋紙製成年代問題質疑〉,《山西大學學報(哲學社會科學版)》1981年第1期,頁51~52、96。

註3:張淑芬主編《中國文房四寶全集》第3卷,頁112~113;王菊華主編《中國古代造紙工程技術史》,彩版三。

註4:(宋)陶穀《清異錄》卷四,收於《筆記小說大觀(四編)》,台北:新興書局,1974,頁2018。

註5:(明)高濂〈造金銀印花牋法〉,《遵生八牋》,卷15,頁344。

註6:「以白蠟砑者受墨,蜜蠟者遇墨成珠,描寫不上,深可恨也!」(明)高濂〈論紙〉,《遵生八牋》,卷15,頁343。

註7:(宋)蘇易簡〈紙譜〉,《文房四譜》卷四,收於《筆記小說大觀(六編)》,台北:新興書局,1975,頁2298~2299。

註8:「紙則有越之剡藤、苔箋,蜀之麻面、屑末、滑石、金花、長麻、魚子、十色箋。」(唐)李肇《唐國史補》卷三,收於《叢書集成新編》,台北:新文豐出版公司,1986,頁399。

註9:羅竹風等〈魚子牋〉,《漢語大詞典》,第12卷,頁17985。

註10:(宋)范成大《吳郡志》卷29,收於《叢書集成新編》,台北:新文豐出版公司,1986,頁724。

註11:(宋)蔡襄〈文房四說(一作雜評)〉,《莆陽居士蔡公文集》,北京:書目文獻出版社,1988,卷25,頁240。

註12:「河北絹,經緯一等,故無背面。江南絹則經麄而緯細,有背面。唐人畫或用搗熟絹為之,然止是生搗,令絲褊不碍筆,非如今煮練加漿也!古絹自然破者,必有鯽魚口與雪絲,偽作者則否,或用絹包硬物椎成破處,然絹本堅,易辨也!」(宋)趙希鵠〈畫絹〉,《洞天清》(中國基本古籍庫),頁18。

註13:王靜靈〈《秋瓜圖》與錢選的職業畫〉,《故宮文物月刊》第267期,2005年6月,頁4~15。

註14:據杭州林靜芳告知,此為野蒿花。

註15:特別感謝文創行銷處照相室林宏熒與書畫處攝影助理林子淵,兩人花費不少時間精力才將拍攝圖檔調整修正成目前可以辨識的狀況。

註16:李波〈黃庭堅流寓宜州期間之居所研究〉,《河池學院學報》,2012年6期,頁47~51。

註17:「庭堅頓首。昨仲牖過此,盛稱亞室之秀惠,纖穠合度,笑語不可忘,女功尤妙。所以不欲草草措詞,而老拙慳澀,未能成也。公濟來,又言作瓠羹極道地,故奉寄一石作瓠羹也。草書漫用連州大紙寫去,不知可意否。昨發武昌時,便為輕齎至宜州之計,凡重物皆不將行,所以紙研墨極闕,大圭往取猶未來耳。有隨行紙,昨在八桂已用竭,連州紙乃旋買來耳。須草書,但要自看,不必堅紙,更約二十年看得便可耳,一噱。兩日發熱,意思不甚佳,今日猶憒憒。來人,索索作此,所謂草草。庭堅再拜。」(宋)黃庭堅〈與人簡〉,《山谷集.山谷簡尺》(文淵閣四庫全書本),卷上,頁41~42。

註18:「伏暑稍易堪,夜中清冷,美睡想殊得所。但當深思寶護玉體,立功名爾。所寄尺六觀音紙欲書樂府,似大不韻。如此樂府卷子,須鎮殿將軍與大夫娘對引角盆,高揭萬年歡,乃相當也。一噱。漫書一卷大字去。耒陽茶磑,窮日可得二兩許,未能足得瓶子,且寄兩小囊。可碾羅畢,更熟碾數百,點自浮花泛乳,可喜也。須佳紙,當奉寄,宜州紙只是包裹材器耳。彼易得藿香、草豆蔻否?所須通俗樂府,得暇當用小牋作一卷子去。」(宋)黃庭堅〈與趙都監帖二〉,《山谷集.山谷別集》(文淵閣四庫全書本),卷13,頁17~18。此帖言「伏暑」,崇寧三年入伏的日期為六月十九,未伏結束為七月十八日,推測應當寫於六、七月間。文集中出現的高左藏、曹醇老、趙德修、趙都監應該都是指融州督監高德修。高德修,字號醇老,官至左藏庫使,任職都監。請參考李波〈黃庭堅流寓宜州期間詩文輯考、系年〉,宜人子弟–波波夫_505的博客,http://blog.sina.com.cn/s/blog_e95fac350101pz1r.html(2017年10月19日查詢)。

註19:「庭堅欲煩頤旨,更為作燭二十枝,如前法,不知可得否?然聞公濟說,托外縣鎮買蠟亦費力,果然,恐不能猝辦。有人在此候發,若十二三日到,猶可及。前自用者猶有十五枝在,若且作得五枝,走一人送來,幸甚。若要簡紙,即示諭。此居處隔江即紙戶家,每來問勞之,遂可使旋買百十張,積自可得五七百耳。亦差光緊,如官中買者,蓋於官紙中擇差者見售也。草豆蔻更不須置,昨日見一砦官,言彼極易得,已托渠買千顆矣。庭堅頓首。」(宋)黃庭堅〈與人簡〉,《山谷集.山谷簡尺》,卷上,頁30。據黃庭堅寄融州都監高德修之〈與趙都監帖二〉中言:「須佳紙,當奉寄,宜州紙只是包裹器材耳。須彼易得藿香、草豆蔻否。」知二札都是寄給高德修,由時所提事物相近承應,時間約略書於崇寧三年六、七月間。請參考李波〈黃庭堅流寓宜州期間詩文輯考、系年〉。

註20:「庭堅頓首。伏奉二十三日手誨,審稍涼,起居輕安,家母縣君萬福,小親家母安勝,為慰。寄惠栗、橄欖三千,荷不忘之意。硾紙亦好,候令溪東紙工加意作極厚極白簡紙去,每硾了輒中分之,亦應乏也。山蕷雖未出土,又公至冬乃甚富也。近日治一耒陽石磑,甚精,亦可時磑雙井奉寄,但未有廬山小沙瓶爾。比得人饋建溪,並得佳碾,時舉一杯,極奉思也。公濟適今日成行,欲因來人直馬去,奉狀極率易。夜冷,千萬珍護,以須陞擢。九月二十六日。庭堅再拜。上德脩親家都監左藏防閣。」(宋)黃庭堅《山谷集.山谷簡尺》,卷下,頁45。此札及〈與趙都監帖二〉首帖都提到王公濟,從相關內容知其常往來於融州與宜州間,是黃庭堅與高德修聯繫的重要友人,故此札同樣作於宜州。帖中提到溪東紙工的硾紙應與〈與趙都監帖二〉所提佳紙為同一事,故時間為崇寧三年九月二十六日。請參考李波〈黃庭堅流寓宜州期間詩文輯考、系年〉。

註21:「庭堅再拜。蒙書勤懇,感慰!惠蜜,副所闕,已領。桄榔壓足懶架,大是要物,然未至也。有桄榔或烏楠木界方七分六分闊者,各得一條,幸甚。燭自是奉煩,不須見惠,但留直他日更相慁作之也。小樂府至今未成,蓋數月不作文字,如井泥不食,徒費井綆耳。謝筆詩,乃不肖二十年前所作也。公濟所幹,已了其半,受賜不淺矣。秋月晴徹,頗得淺斟低唱之樂否?恨不見小妝與常娥爭輝耳。人還,奉書草率。八月十六日,庭堅頓首。德修都監左藏仁親。」(宋)黃庭堅《山谷集.山谷簡尺》,卷下,頁36。

註22:「示諭糞除,四衢甚蠲潔,亦料材者必爾,漫及之耳。想比來亦嚴火禁,處處瀦水,以應星變,示修人事敬畏之意。前欲作界方,亦不必桄榔,怛得檮木之類亦可。有木工所用桄榔曲尺,求一枚,此裁紙之佳器也。庭堅再拜。」(宋)黃庭堅〈與趙都監帖一〉,《山谷集.山谷別集》(文淵閣四庫全書本),卷13,頁17。此札「前所欲作界方,亦不必桄榔,但得檮木之類亦可。」即為〈答德修都監左藏仁親〉(崇寧三年八月十六日)所提之界方,可知時間在之後不久。請參考李波〈黃庭堅流寓宜州期間詩文輯考、系年〉。

註23:「漢州郡菜葉玉石,出深土。凡鐫取條段,廣尺餘,一種微色如藍,一種微青。面多深青,斑剝透明,甚堅潤,扣之有聲。土人澆沙水,以鐵刃解之成片,為響板或界方壓尺,亦磨為器。」(宋)杜綰〈菜葉石〉,《雲林石譜》(文淵閣四庫全書本),卷下,頁7。

註24:「質重精剛,端平直方。進退無私,法度攸資。燥濕不渝,寒暑不殊。立身踐道,是則是傚。」(宋)司馬光〈鐵界方銘景祐四年作〉,《傳家集》(文淵閣四庫全書本),卷66,頁16;「抄書防縱逸,界墨作遮闌。妙用誰能識,心端筆自端。」(宋)劉子翬〈書齋十詠.界方〉,《屏山集》(文淵閣四庫全書本),卷17,頁5;「心正筆正亦惟爾,有以相其正。」(宋)王十朋〈界方銘〉,《梅溪集》(文淵閣四庫全書本),前集卷11,頁10。

註25:黃強祺〈黃庭堅在宜山〉,《廣西師院學報》1991年2期,頁76~79;黃本修、黃梓楨〈黃庭堅與黨光嗣的友誼〉,《九江學院學報》2005年3期(132),頁20~23;李波〈黃庭堅與黨光嗣父子交誼新考〉,《河池學院學報》2013年6期,頁47~51。

註26:(宋)黃庭堅〈與黨伯舟帖七〉,《山谷集.山谷別集》,卷18,頁12~13。黨伯舟,名渙,宜州太守黨光嗣長子,黃庭堅在寓宜州期間,始於崇寧四年正月與黨渙相識結交,此七通書帖當為崇寧四年所作,參考李波〈黃庭堅與黨光嗣父子交誼新考〉,《河池學院學報》2013年6期,頁47~51。

註27:(宋)黃庭堅《山谷集.山谷簡尺》,卷下,頁37。

宋代花箋特展

國立故宮博物院|2018/1/1~3/25

news! 何炎泉老師開講囉!

【眾裡尋「她」-專題講座】

講題:從「她-女性形象與才藝」展中的書作探討書法史中的女性

時間:2020.11.07 週六下午2:00-4:00

報名即將額滿,速速來!詳情:https://reurl.cc/LdV4r7

【眾裡尋「她」-專題講座】

講題:從「她-女性形象與才藝」展中的書作探討書法史中的女性

時間:2020.11.07 週六下午2:00-4:00

報名即將額滿,速速來!詳情:https://reurl.cc/LdV4r7

Tags

何炎泉( 19篇 )追蹤作者

何炎泉( 19篇 )追蹤作者國立故宮博物院書畫文獻處處長。

臺灣大學化工系、藝術史研究所畢業,波士頓大學藝術與建築史博士,論文題目為〈北宋書法的物質性、風格與文化〉。研究領域為書畫史、書畫鑒賞,長期關注物質性議題,積極嘗試從筆墨角度探索藝術史,發表多篇相關學術專論。

近年負責策劃2025年「千年神遇—北宋西園雅集傳奇」、2022-23年「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」、2021年「文人畫最後一筆—溥心畬書畫特展」,2020年「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」,2018年「宋代花箋特展」,2017年「自然生姿態—于右任書法特展」,2016年「妙合神離—董其昌書畫特展」等展覽及圖錄編撰。