故宮之有蘭千

10月底,國立故宮博物院進入了多事之秋。先是中華語文教育促進協會秘書長段心儀在10月27日晚間,披露故宮將不再與「蘭千山館」寄存單位續約的消息(註1)。翌日又爆出故宮瓷器收藏破損事件,澈底轉移社會各界對此寄存案應有的關注與討論。此二事固非博物館所樂見,然文物破損,猶可修復,不失為檢討文物作業流程的契機,尚具正面價值。而博物館單方主動不予續存重要寄存文物,恐招致重要文化資產永遠流散的後果,也恐對日後藏家寄存文物於公立機構之意願有所影響。此例一開,影響深遠,或許是當初博物館方未曾思及之處,卻是吾人不得不提醒之點。

「蘭千山館」為板橋林家林柏壽(1895-1986,字季丞)先生之齋館名。林氏生於廈門,就學東京,後赴倫敦大學主修經濟、赴巴黎習法律,遊歐後返臺。因不願出任臺北州會議員,受總督府壓迫,遂舉家避禍越南西貢。戰後回臺,興辦實業,曾出任臺泥董事長、中國國際商銀董事長,於工商業界貢獻良多(註2)。板橋林家自第二代起便以讀書為世業,曾禮聘海澄舉人呂世宜(1784-1855,字西村)來臺教育子弟,文風遂興。林柏壽濡染其間,因善詩文。弱冠時復受其岳父陳望曾(1853-1929,字省三)啟迪,涉獵收藏。1935年左右,其侄林熊光(1897-1971)復分讓其「寶宋室」所藏,所得益多(註3)。之所以名其齋為「蘭千山館」,蓋因得唐褚遂良〈黃絹本蘭亭卷〉、唐懷素〈小草千字文〉兩件鉅蹟,自題名中各取一字而成(註4)。此二件俱在故宮2022年年度大展「寫盡繁華─晚明文化人王世貞與他的志業」展品之列。

因林柏壽精於鑑藏,遂被推舉為國立故宮博物院管理委員會委員(註5)。此委員會乃國民政府遷臺後依據1965年8月頒布的《國立故宮博物院管理委員會臨時組織規程》所設,將中央博物院與故宮博物院遷臺文物,合而成一「國立故宮博物院」,隸屬於行政院,並舉王雲五(1888-1979)為首任主任委員,由委員會任命蔣復璁(1898-1990)為首任院長。1966年臺北外雙溪館址落成,總統蔣中正(1887-1975)為紀念國父孫中山(1866-1925),將此建築命名為「中山博物院」,俟他日光復大陸,古物遷回原機構,此建築將永久保存,成為臺灣專設之博物館(註6)。

然而,當遷臺文物離開中山博物院之後,此臺灣專設之博物館除了建築體,又剩下什麼?時任管委會委員的林柏壽先生,慨然將其「蘭千山館」精品書法90件、繪畫132件、古硯109方,入藏故宮,至今53載。故宮則於入藏之初,於正館二樓西側展廳舉辦「蘭千山館藏品特展」,精選法書65件、繪畫58件、古硯96方展出,並出版特展目錄(註7)。1970年擴建完成後,於正館三樓東側設立「蘭千閣」以表彰之(註8)。1978年,故宮又與日本二玄社合作出版《蘭千山館書畫》共兩冊,內中所收作品乃由故宮書畫處江兆申先生(1925-1996)赴日幫忙選定(註9)。當林柏壽於1986年謝世後,故宮隨即於次年出版蘭千山館收藏全彩目錄,分法書、名畫、名硯三大冊,皆有詳細釋文著錄(註10)。由此可見,蘭千山館文物,早已是故宮歷史的一部分,亦可知故宮當年如何珍視、推廣「蘭千山館」寄存文物,視之與院藏作品幾無二致。

蘭千收藏之可寶

如此重視蘭千山館文物,其來有自。光是「蘭」與「千」,便足以讓千古藏家豔羨垂涎。〈黃絹本蘭亭卷〉,點畫飄逸,帶褚遂良之風,是略帶己意的臨寫,而非拘謹的鉤摹。王羲之〈蘭亭序〉以源出歐陽詢摹本的「定武蘭亭」與褚遂良的「褚摹蘭亭」為兩大主流;此件係「褚摹蘭亭」名品。據載王羲之原蹟為紙本,而此作的「黃絹」材質,更落實了其為「褚臨」(而非「偽王羲之」)的推測,且為蘭亭系譜「領字從山本」中唯一一件墨蹟本,無怪乎成名已久,流傳有緒。除米芾的贊跋以外,還有文嘉(1501-1583)、王世貞(1526-1590)、莫是龍(1537-1587)、翁方綱(1733-1818)、內藤湖南(1866-1934)等名家題跋。20世紀初年流傳到日本,故林柏壽得自大阪收藏家齊藤悅藏(號董盫)(註11)。此卷17世紀時入收藏家黃仲威之手,莫是龍兩獲其觀。第一次在1577年,題云:「此筆神妙,彷彿數百餘載略無損敝,當有神鬼護持,非偶然也……多幸!多幸!」再跋時則告誡黃:「毋以貧故輕失,亦毋以慳故不授,賞鑑家庶為不負此寶。」要他別因為一時缺錢而輕易出售,亦別吝惜與他人分享,才不枉收得神物。林柏壽以寄存形式交付故宮,於己不失,又得授大眾,亦可說不愧此寶。

而懷素〈小草千字文〉屬一字一單位的「今草」,平淡古雅,大不同於院藏懷素〈自敘帖〉狂怪怒張的「狂草」風格,是懷素人書俱老、得心應手之作,其重要性不亞於〈自敘帖〉。書作本幅裝裱殘存宋徽宗宣和印璽,知是北宋內府故物。又有趙孟頫(1245-1322)、沈周(1427-1509)、祝允明(1460-1526)之印,文徵明(1470-1599)、文嘉(1501-1583)之題跋,並刻入《停雲館法帖》。姚公綬(1423-1495)謂之「一字一金」,故又名「千金帖」。19世紀時為著名的金石僧達受(1791-1858,字六舟)所得,寶愛非常,廣徵題跋,並以「千金不易之寶,千年不萎之草,千字千文伴我到老」為銘。其後更有于右任觀跋,此作影響于氏「標準草書」甚深,可謂流傳有緒,久享大名,據聞林柏壽得之於上海(註12)。此本亦是現代人臨習草書的常用範本,每一展出,即吸引書法愛好者前來朝聖,是最能觸動當代脈動的古代書蹟之一。

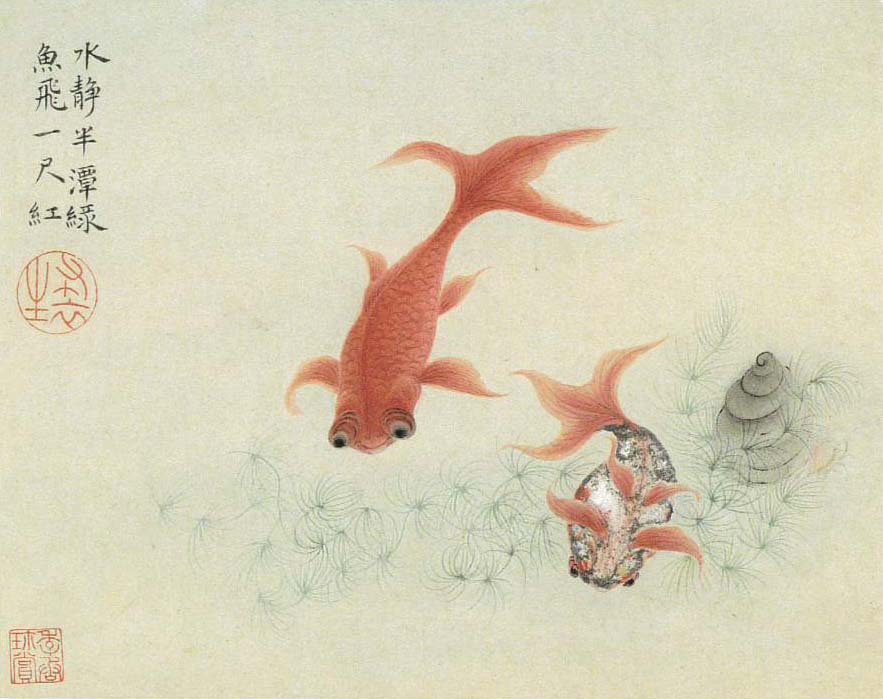

「蘭」與「千」,不僅在品質、聲望與重要性可與故宮收藏匹配,更重要的是能與故宮收藏互補。故宮原已有〈定武蘭亭真本〉,既得蘭千山館之褚遂良〈黃絹本蘭亭卷〉,「蘭亭」兩大系譜的正典,因而大備。故宮原已有懷素逞才使氣的〈自敘帖〉,既得蘭千山館古淡靜穆的〈小草千字文〉,懷素風格的樣貌遂以完整。「品質」與「互補性」,一直是故宮審定寄存案的重要標準;以此窺之,蘭千收藏得以寄存故宮,當之無愧。蘭千收藏中的宋高宗〈賜岳飛批劄〉,與故宮院藏宋高宗〈賜岳飛手敕〉書風一致,皆有「御書之寶」印與御押,而蘭千本的字數、行數甚至更多。蘭千收藏的南宋張即之〈書佛說觀無量壽佛經〉,乃張氏傳世寫經作品中年代最早者(1241),較故宮院藏張即之〈書金剛經〉(1253)更早(註13)。此皆其法書收藏可與故宮藏品相輝映之例。而蘭千收藏的繪畫,則多明清地方畫派之作,正可補充故宮收藏多屬宮廷製作之偏。如17世紀青樓畫家林雪的〈山水卷〉,不僅與一般閨閣畫家的蘭竹題材大異其趣,其長卷形制更是其現存作品中所罕見,足證女性亦可為長卷佳構。而18世紀揚州地區畫家華喦(1682-1756)的〈野燒圖〉更是少見的奇崛之作。野火熊熊,自地而起,老虎帶頭出逃,鹿、兔、羊、豬、牛等倉皇尾隨,猿群則攀緣高枝。諸獸在逃,亦逃無可逃,此間或有寓意。此畫曾兩入顧澐(1835-1896)收藏(各約於1870年代、1893年)。顧氏經歷太平天國之亂,以為虎狼雖暴,火宅之中,亦難自免。吳大澂(1835-1902)觀款則為乙未(1895)中日停戰事憤憤不已,是則以虎狼為列強,恨不能燒之而後快了。同一畫作,不同感興,其寓意自在人心。有趣的是,故宮還有一件陸恢(1851-1920)所作的〈仿新羅山人野燒圖〉扇面,乃林柏壽的姪孫林誠道所捐贈。此作是陸恢於1906年應吳縣藏家徐熙(號斗廬)之請而作,亦提及顧澐此本。則蘭千收藏,不只可補故宮既有收藏之偏廢,更可與故宮後入之收藏對話。

穩定而危殆的寄存關係

蘭千與故宮的關係,並非毫無爭議,然故宮亦非無可作為。蘭千山館收藏寄存之初,蔣復璁院長便曾述及寄存原委,謂林氏:「原擬組一私人博物館,永久保存,使不散失,藉以公諸於世。嗣以私人創業,頗為不易,而收藏、保管、陳列等事亦頗費周章,慨然改變初衷,擇其重要者,寄存本院」(註14)。並未敘明林柏壽是否欲將收藏永留故宮之事。然林柏壽卻在台視當年的專訪中透露這一層心意:「寄存的目的就這意思,將來是準備將這些東西,捐送永久保存在臺灣,留在臺灣故宮博物院。」(1969年7月1日,註15)

此番心意,要到1987年秦孝儀院長為三冊蘭千山館收藏目錄所撰寫的序文中才清楚表明:「寄存之初,先生曾言:來日故宮重返北平,蘭千寄存藏品,仍將永存中山博物院,以為地方文物之權輿。」(註16)然這樣的認知,似未得到家屬認同,故在林柏壽過世之後一度有原璧歸還之議。蓋寄存之初,林柏壽雖有永存故宮之念,「終因未採法律行為,而使昔日心願缺乏相對確認」。林氏子孫當時屬意自行處理,遂由遺產處理人辜振甫出面要求歸還,辜氏並允諾將於新建的臺泥大樓內成立林柏壽紀念館,在此保存、展示蘭千收藏。當年的故宮,亦面臨今日故宮寄存合約到期的窘境。然院方當時的處理方式,卻與今日迥然不同。秦孝儀院長一方面表示絕對信守承諾,一方面則站在愛惜文物的立場,盼家屬能為蘭千收藏提供如故宮般恆溫、恆濕、安全的庫房後再辦理手續領回。在此之前,故宮願意代為保管,甚至願意義務協助散落在外、仍未寄存的蘭千文物(註17)。

這則新聞後來沒了下文,而蘭千依舊續存故宮。林府第二代子弟甚至在2002年又寄存了一批文物,深獲民眾喜愛的《華喦寫生冊》便在其列。這批林家後人寄存的書畫作品,其實俱為林柏壽蘭千山館當年未能寄存於故宮的收藏(註18)。是知博物館的態度,足以改變藏家心意,促成皆大歡喜的結局,端看主事者的意志與手腕。

自林府於2002年寄存至今,又過了20年。期間故宮與蘭千山館寄存略無嫌隙,相得益彰。直至今日,故宮忽以合約到期不續約為由,要求林家取回寄存文物,謂:「庫房空間有限,保管自身文物已顯狹窄,實不宜長年提供私人無償寄放,耗費故宮資源進行保管維護,排擠自有文物的各項資源。若有策展之需求,近年皆採取借展、聯合策展方式辦理」(註19)。或許外界亦有人對於博物館文物寄藏視之為圖利私人,以致館方需要如此的自清,然而這樣的思考卻忽略了許多重要因素。

故宮不續存蘭千之謬與弊

蘭千文物係於博物院現址開放後第四年便開始寄存,蔣、秦院長皆將之視為未來藏品看待,所有後續的庫房建置,俱將蘭千寄存收藏考量在內,並沒有多占空間的疑慮,恆溫恆濕設備的容受度亦然。故宮之收蘭千,正如一輛賓士車出門,無論載一個或載二個乘客,付出的總成本盡皆相同。故宮不會因為少了蘭千而多省幾度電,也不會因為多了蘭千而捉襟見肘。

而「長年提供私人無償寄放」一事,則暴露故宮院方對於蘭千山館寄存文物之價值、及博物館透過「寄存」將「私領域」文物納入「公領域」視野的慣用作法,並不熟悉。故宮想於南部院區建設庫房、經營文物銀行,提供藏家付費倉儲,並不在本文討論之列。然故宮自己的文物庫房,絕非付了錢便能使用的倉儲設備。若以倉儲眼光來看故宮自身的文物庫房,則是小覷了故宮在博物館界的聲望。故宮並非隨便讓人寄存的地方,所有的寄存案全都與捐贈、購藏文物一樣,需經過三級三審,衡量文物之品質與互補性後才同意寄存。若以倉儲的角度審視蘭千山館寄存,是故宮未曾思及自己該有的高度與格局。

若略悉蘭千寄存文物之價值,當知一年節省下來的「倉儲」費用,絕對搆不上蘭千寄存文物價值的零頭。況且,依據現行《國立故宮博物院藏品徵集辦法》第18條:「寄存期間內,寄存者不得取出寄存之物」,可知私人藏家需捐棄其作為藏品支配者的權力,聽憑故宮研究辦展(註20);而故宮得以省下借展時的議約、運輸、包裝、押運、點交、歸還等流程,給博物院很大方便。對故宮而言,可說惠而不費,精打細算的人,應可知哪種作為可為故宮帶來最大效益。事實上,這是藏家「無償借與」博物館的,該感謝寄存者才是;故宮在1969年為蘭千山館寄存文物辦展時,便是以「借」的字樣表述(註21)。故對於寄存品提供保管服務,應視為互惠措施,而非圖利私人。

過往雖有將文物寄存於頗負盛名之博物館,期滿取回後再投入拍賣場獲致高價的例子。然這些問題皆可於合約內協議規範,萬不可據以否定寄存手段的重要性。更何況這50年來,蘭千山館寄存已證明是故宮最穩定的寄存案,可見林家後人亦有意維護先人遺願,故宮豈可將蘭千山館寄存文物與其他寄存案等而視之。

至於日後若有策展之需求,將「採取借展、聯合策展方式辦理」之想法,亦是無視這批文物的價值,忽略其受到國內外公私立收藏單位重視的程度。不予續存,無疑讓寄存文物再度獲得市場流通的資格(commodity candidacy)。林柏壽先生家族成員眾多,文物取回後如何分配,將成為難題;上拍賣場換成貨幣後再均分,當是最簡單的處理方式。然只要上了拍場,便難以控制作品流向。我國現行文資法並無禁止私人文物出口的規範,天涯海角,不一定留在臺灣,誰會痴守在自家庫房等著故宮來借展?這可是林柏壽先生想留給臺灣的,當年從日人手中購回〈褚遂良黃絹本蘭亭〉、以重金購得〈懷素小草千字文〉,亦是為了避免重要文物流落海外(註22)。故宮院方應該要有為國家留下文化資產的視野,應該要從更高的角度來思考蘭千文物的寄存。切勿讓文物面臨可能四散的命運,這應該也不是當今政府的文化政策吧?

海納百川,故能成其大。博物館主動退還重要寄存品,在國際博物館界裡都是罕見的事。在所有權人人數眾多,或賣或捐難以達成共識的情況下,「寄存」是將私有文物留在公領域最簡易的變通辦法,對國家文化發展更為有利。故宮不該退回蘭千寄存,因為此舉會在行政邏輯上縮限機構本身未來的發展空間,甚至開下國內博物館的不良先例。前已論及,故宮的寄存案與捐贈案一樣,都經過三級審查,相當嚴謹,並不是一般物件想寄存便能寄存。在這過程中,博物館會考量寄存文物的重要性,及其與本身館藏的互補性。這些考量,便是著眼在公共效益上。相信國內許多典藏單位都有這類寄存情況(註23),若讓國人誤以為寄存即是圖利私人,讓國內博物館界少了一張好牌可以打,真的不是國家之福。

故宮院方最後又提到國外博物館並未提供自然人寄存,此說並不成立(註24)。即以日本的國立博物館為例,寄存無分法人或自然人,亦無分指定或未指定的文化財。奈良國立博物館的寄存品數量,甚至超越了館藏品(註25)。博物館的業務,不外典藏、策展、保存與推廣;政策再怎麼變,亦應具可預期的邏輯性。擴充典藏規模幾乎是所有老字號博物館的核心業務,故宮何以放棄增益其典藏?即使換了團隊,亦不該忘卻老牌博物館該有的責任。

蘭千山館寄存與故宮臺灣化

而蘭千山館寄存文物,實為故宮臺灣化歷程的一部份。一般人只著眼於遷臺的清宮舊藏,殊不知在國立故宮博物院成立以來的57年間,歷任院長已透過捐贈、寄存、購藏等方式,悄然改變其原以清宮為主的單一收藏脈絡。蘭千山館寄存文物更因林柏壽先生之故,繫起故宮與臺灣歷史的連結,尤具在地化的象徵意義。「蘭」與「千」,皆是早經書法史與收藏界認可的赫赫鉅蹟,而林柏壽得以在20世紀前半,文物流動、天下競逐的時代,獲此二寶,是收藏家極高的成就,這或許也是臺籍仕紳處於帝國與殖民地交界而得以立足東亞的優勢所在。蘭千山館收藏是臺灣仕紳的驕傲,少了蘭千的故宮,將難在展覽中標舉與其臺灣的關係。相較於林獻堂(霧峰林家)對臺灣本土藝術家的贊助,臺灣美術史學者似較少論及板橋林家;然蘭千收藏所反映的「正典性」,適可與林獻堂對當代藝術之贊助作一對比,這或許是未來值得發展的論題(註26)。將蘭千收藏留在公領域,自當更有俾於學術。

莫是龍曾告誡收藏家:「毋以貧故輕失,亦毋以慳故不授」。立法院何曾窮了故宮,林家何曾吝於分享,而故宮何以輕失蘭千?現與家屬無限續約的默契雖已打破,仍盼望故宮能盡其在我,以專業與至誠重新與林家後人協商議約。期能將危殆的關係,轉為穩定,讓蘭千山館收藏永留故宮,方不枉林柏壽先生苦心,亦為故宮與眾人之幸。

延伸閱讀│

藍玉琦〈導言:蘭千山館文物寄存事件之始仍未末, 讓博物館心臟更強健,更有靈魂。〉

黃心蓉〈不在乎天長地久 只在乎曾經擁有?由國際案例看蘭千山館寄存〉

註釋:

註1 段心儀〈三問吳密察院長〉,《中時電子報》,2022年10月27日(https://reurl.cc/288X2n,2022/10/27點閱)。

註2 許雪姬《樓臺重起(上編)─林家與林園歷史》,新北市:新北市政府文化局,2011,頁54。

註3 蔣復璁〈蘭千山館藏品特展目錄序〉,《蘭千山館藏品特展目錄》,臺北:國立故宮博物院,1969。

註4 林柏亭〈板橋林氏家族的書畫收藏〉,《故宮文物月刊》第232期,2002年7月,頁4、8。

註5 秦孝儀〈序〉,《蘭千山館法書目錄》,臺北:國立故宮博物院,1987。

註6 蔣復璁〈國立故宮博物院遷運文物來臺的經過與設施〉,《故宮季刊》,14卷1期,1979年9月,頁42。

註7 蔣復璁〈蘭千山館藏品特展目錄序〉。當年計算方式或與今日不同,現書畫類官方數字為法書107件、名畫133件,共240組件。

註8 除了林柏壽之外,院史上僅有二位捐贈人曾獲此「專室」殊榮:一為張大千(1899-1983),為感念其於1968年捐贈敦煌壁畫摹本,而於正館三樓西側設「大風閣」,與「蘭千閣」相呼應。一為彭楷棟(1912-2010),為感謝其於2004年捐贈359件金銅佛像收藏,而於正館一樓東側設立「楷棟堂」。彭楷棟於2010年逝世後,遺囑再捐贈48件金銅佛像給故宮,前後共計捐贈407組件。

註9 高島義彥著、陳建志譯〈江兆申先生與日本書畫界的關係〉,《故宮文物月刊》第327期,2010年6月,頁31。

註10 國立故宮博物院編《蘭千山館法書目錄》、《蘭千山館名畫目錄》、《蘭千山館名硯目錄》,臺北:國立故宮博物院,1987。

註11 何炎泉〈褚遂良黃絹本蘭亭〉,《晉唐法書名蹟展》,臺北:國立故宮博物院,2008,頁95-100。

註12 王耀庭〈懷素小草千字文〉,《晉唐法書名蹟展》,頁147-155。

註13 傅申〈張即之和他的中楷(補篇)〉,《故宮學術季刊》,1卷2期,1983年12月,頁11-16。

註14 蔣復璁,〈蘭千山館藏品特展目錄序〉。

註15 台視新聞,〈訪問林柏壽先生〉(https://reurl.cc/NGGz1k,2022/11/15點閱)。此專訪之逐字稿,見劉庭彰臉書(https://reurl.cc/5880gv,2022/11/15點閱)。

註16 秦孝儀〈序〉,《蘭千山館法書目錄》。

註17 李梅齡〈蘭千山館文物將出「宮」〉,《中國時報》,1991年06月13日,第20版。感謝劉庭彰同學賜知。

註18 譚旦冏曾為剩餘「蘭千山館」(林柏壽先生陽明山居所)未寄存文物出版圖錄,《蘭千山館精品》,臺北:世界書局,1988,華喦此冊見於頁135-158。又故宮書畫處前處長劉芳如在介紹〈華喦寫生冊〉時,亦稱之為蘭千山館寄存之作。劉芳如〈名品聚焦─華喦寫生冊〉,《故宮文物月刊》,352期,2012年7月,頁106。

註19 故宮網站「最新消息」,〈「蘭千山館」寄存文物不再續約?故宮提出五點說明〉,111年10月28日(https://reurl.cc/8551nX,2022/10/28點閱)。

註20 《國立故宮博物院藏品徵集辦法》,見全國法規資料庫。

註21 原文:「Mr. Lin has generously lent to the Museum for an extended period 331 important pieces from his collection……」,The National Palace Museum Newsletter 1(10) (August 1969), front page.

註22 譚旦冏〈簡記〉,《蘭千回顧記》,臺北:世界書局,1988,頁6。

註23 如國家圖書館之澄定堂文物寄存。李怡芸〈鼓勵文物寄存 學者籲故宮向國際看齊〉,《中國時報》,2022年11月9日(https://reurl.cc/4XX2aX,2022/11/9點閱)。

註24 同上註。

註25 文部科學大臣〈独立行政法人国立文化財機構の令和3年度における業務の実績に関する評価〉(令和4年出版),頁5。感謝塚本麿充教授賜知。

註26 少數學者觸及板橋林家收藏,如黃琪惠〈臺灣書畫收藏展與傳統文化再詮釋〉,《史物論壇》第5期,2007年12月,頁111-139。近有清大臺灣文學研究所博士生劉庭彰以板橋林家林熊光的書畫收藏為題研究,可見林家收藏漸吸引臺灣史研究者的矚目。

(完整圖文請見《典藏.古美術》第363期12月號〈蘭千故宮緣──記「蘭千山館」寄存文物對國立故宮博物院的意義〉,作者:劉宇珍)

【雜誌購買連結】

【更多古美術最新消息】