故宮傳出瓷器損傷消息,三件破瓷的「價值」是許多民眾優先想知道的資訊,在缺乏完整背景知識的情況下,「價格」恐怕是一般人了解文物的最快途徑。面對記者提問,故宮院長吳密察回答三件瓷器「絕對遠低於新臺幣25億」,而坊間則有新臺幣100萬、2000萬、2億等落差極大的估計值,莫衷一是。在談論價格前,何妨回歸文物本身,先看看三件破瓷的身世與工藝成就。

〈弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗〉可能是最令人疑惑的一件,故宮典藏資料檢索系統將年代標為清代,10月28日記者會播放的投影片又標為明代,閱聽人自然會產生疑問。立委高嘉瑜質詢時,曾出示網站詢問「到底明朝還是清朝?」吳密察回應是明弘治,由是產生不少「故宮官網標錯」的新聞。實際上,〈弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗〉應為清代康熙朝仿明代弘治之作,所以故宮典藏資料檢索系統標示「清〈弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗〉」並未誤植。

明清兩代,黃色可謂帝王御用色,黃色服裝、釉色限於皇家使用,民間有極嚴格的限制,如正統年間,朝廷頒旨明確指出不准民窯私造黃、紫、紅、綠、青、藍、白地青花等瓷器,違者死罪(註1),禁令當中黃釉瓷器列為第一,可見其重要性。「嬌黃」是黃釉中的著名釉色,如黃色雞油一般,嬌嫩欲滴,光澤度佳。因為採用澆釉工藝,將釉料直接澆在白釉釉表或素胎之上,故又名「澆黃」。嬌黃釉的燒成溫度在攝氏850至900度之間,穩定性勝於其它低溫釉,且透明度較高,可使刻在胎上的圖案花紋能透過釉層顯現出來。

明代的嬌黃釉瓷器在洪武時期就已開始燒造,直至崇禎朝,幾乎歷朝都有燒造,不過以弘治朝的最為著名,其釉面純淨,成色趨於淡雅,堪稱為明代黃釉的典型。明朝瓷器有六大器種受鑑藏界推崇:洪武釉裡紅、永樂甜白、永宣青花、宣德五彩、成化鬥彩、弘治嬌黃,顯見弘治朝的嬌黃釉具有相當的代表性。

受弘治黃釉器的影響,清代各朝皆大量燒製黃釉。由順治到宣統朝,景德鎮御窯廠每年皆需燒製,又以康熙、雍正、乾隆時期嬌黃釉瓷器的產量最大、品質最佳。值得注意的是,清代有部分瓷器,尤其是康熙時期,年款會仿寫明代宣德、弘治、成化、正德、嘉靖、崇禎,背後原因大概是某種崇古、仿名牌的心理。這次上新聞的清〈弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗〉,即屬清代仿弘治款之作。由於清代嬌黃釉色普遍比明代的嬌黃釉深,且清代仿洪治款與真正的明代弘治款仍有差異,因此不致無法分別明、清之別。此外,弘治朝的瓷碗盤,常見底部塌凹的特徵,是後仿者難以複製的特點(註3)。

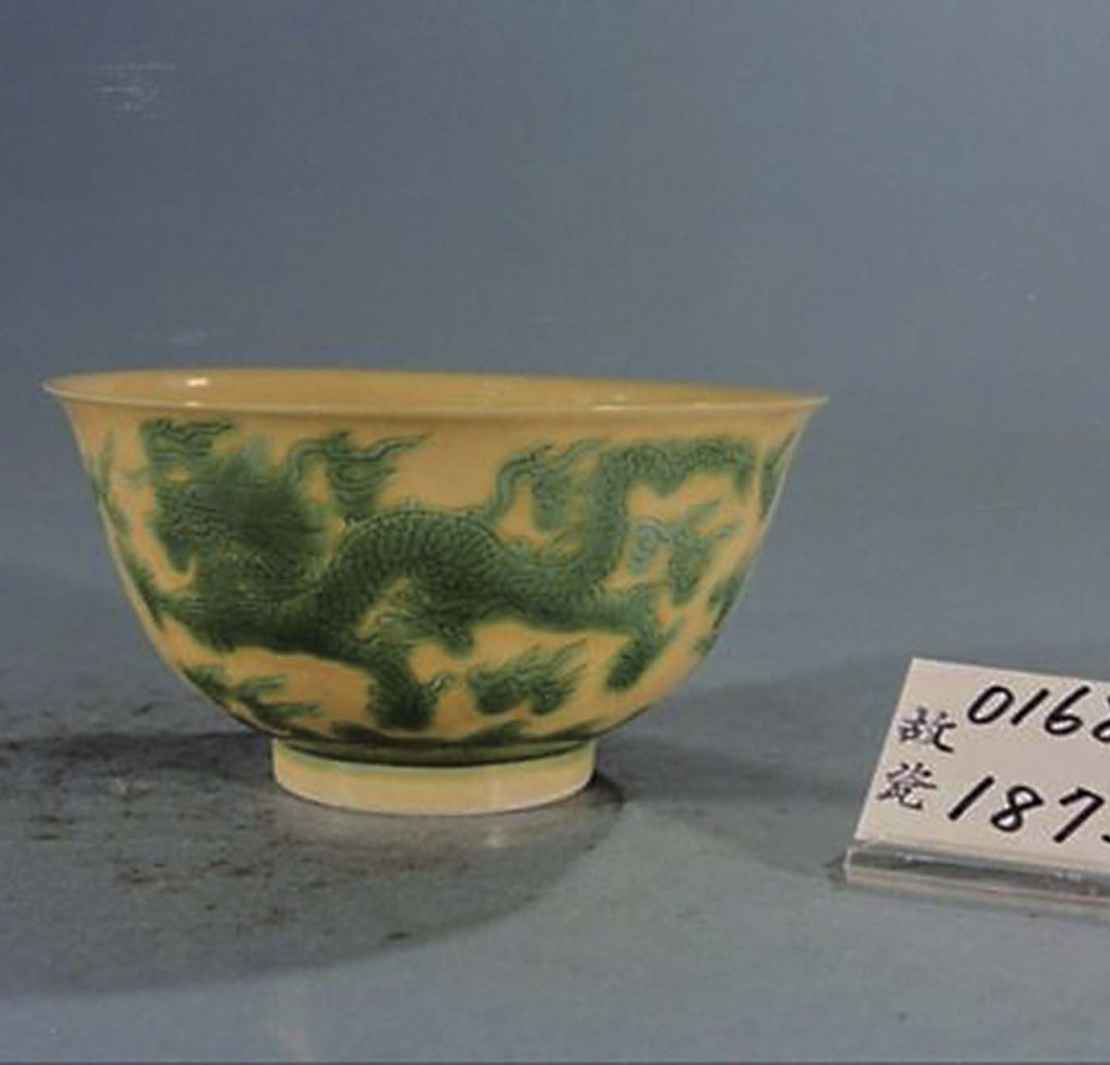

清〈弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗〉造形典雅,口沿微向外撇,形成適合就口的優美弧度。胎體輕薄,刻有雲龍搶珠紋,外壁以嬌黃釉為底,龍紋則施以綠釉,透露皇家氣派。根據清代《國朝宮史》,康熙十九年(1680)開始明確規定清宮用瓷等級:皇帝、皇太后、皇后使用裡外皆黃的瓷器;皇貴妃用白裡黃瓷;貴妃、妃使用黃地綠龍瓷;嬪用藍地黃龍瓷;貴人用綠地紫龍瓷;常在用五彩紅龍。由此可推斷,清〈弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗〉應是清宮貴妃、妃所使用。

談完弘治款與嬌黃綠彩的緣由,再看清〈康熙款暗龍白裡小黃瓷碗〉便容易得多:款識直接寫明為康熙朝,瓷碗內白外黃,屬於黃貴妃使用。雖故宮提供圖檔畫質欠佳,但外壁應有精彩的龍紋刻花。這二件瓷碗,可反映中國傳統的色彩觀,以及皇權下森嚴的等級制度,含有一定的文化意義。

此類清代皇家器用,燒製量遠超明代,同樣器型動輒燒造幾百、幾千件,光是在故宮典藏系統鍵入「弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「康熙款暗龍白裡小黃瓷碗」便可得數十條搜尋結果,皆是同款器型,僅文物編號有異。北京故宮的收藏可能更為驚人,如北京故宮白釉裡外嬌黃釉的錐拱雲龍紋的碗,口徑15至16公分的就有902件,12公分的還有1413件(註2)。

由於總數龐大,這類器用的珍稀程度遠低於宋瓷、國璽之類罕見文物,無法說是「獨一無二、無可取代」,其工藝難度又無法與轉心瓶、錦上添花相提並論,市場上的價格大致會反應這樣的觀點。搜尋拍賣紀錄,2015年中國嘉德(香港)秋拍有一件清康熙〈黃地綠彩龍鳳紋碗〉,「大清康熙年製」六字二行楷書款,器型與紋樣與清〈弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗〉相近,但釉色表現不同,口沿也沒有外撇弧度,成交價20萬600港元(另有1993年倫敦佳士得春拍紀錄,落槌價7000英鎊)。至於和清〈康熙款暗龍白裡小黃瓷碗〉近似者,有北京中漢2021秋拍之清康熙〈嬌黃釉暗刻龍紋碗〉,「大清康熙年製」六字雙行楷書款,成交價人民幣3萬2200元。

右:清康熙〈嬌黃釉暗刻龍紋碗〉,口徑15.3公分,北京中漢2021秋拍,估價人民幣1000至2000元,成交價人民幣3萬2200元。

再談清乾隆〈青花花卉盤〉,此類盤子為清代官窯經典樣式,創燒於雍正時期,乾隆朝文獻稱之「青蠶紋如意五寸盤」,到道光仍有燒製類似款式。盤心為變形忍冬紋,內壁書八個蠶紋變體「壽」字,有鳥蟲書趣味,外壁則飾如意貫套紋,除了青花,也常見鬥彩款式。此件〈青花花卉盤〉釉色瑩潤,品相如新,甚至讓部分民眾無法相信這是清代古物。由於清代青花蠶紋壽字盤燒製量大,市場上有不少例子,較知名的便是2018年佳士得香港春拍的清乾隆〈青花蠶紋壽字盤〉一對,成交價13萬7500港元。

比照市場價格,三件瓷器也許不如民眾猜想的天價,但隱藏的因素是,故宮藏品和市場拍品在身分上截然有別。市場上的拍品講求可靠的來源,購買時間早、著名藏家的收藏紀錄、展覽出版著錄皆是加分項目,但無一可勝過直接來自清宮的故宮藏品──故宮典藏即是權威的象徵。故宮藏品是文物的標竿,市場拍品皆以故宮有類似藏品為傲,以市場價格去衡量故宮文物的價值,並不適切。

重要的是,價格或古物分級只是我們認識「價值」的媒介。歷史不會逆流,存世古物只會越來越少,面對它們不可不審慎。此次事件令三件瓷器受到前所未有的關注,應是故宮引導民眾認識文物的一個機會,讓人感到遺憾的是,院方未多對三件瓷器的藝術價值有所介紹,院長對外發布錯誤的年代資訊後也沒有說明更正,如此態度恐有失博物館公眾教育之責。一名偉人的辭世,理當伴隨對其生平的追思,提醒世人有什麼成就;典藏瓷器損傷後,故宮發布的聲明稿如僅有姓名的訃告,難以得知品名以外的資訊,願事件塵埃落定後,藉此事件世人將目光回歸文物的藝術價值。

延伸閱讀│故宮典藏瓷器損傷,文物管理體檢

註釋:

註1 正統三年(1438)十二月,命都察院初榜進:「禁江西瓷器窯廠燒造官樣青花白地瓷器,於各處貸賣及饋送官員之家,違者正犯處死,全家謫戍口外。」正統十二(1446)年十二月,又令「禁江西饒州府私造黃、紫、紅、綠、青、藍、白地青花等瓷器,命都察院榜諭其處有敢仍冒前禁者,首犯凌遲處死,籍其家貲,丁男充軍邊衛,知而不以告者,連坐。」

註2 見北京故宮博物院研究員呂成龍「清代景德鎮御窯廠燒造的澆黃釉瓷器」演講(https://video.artron.net/c6033.html,2022/11/15點閱)。

註3 參見紀澤〈明代宮廷黃釉瓷的鑑賞與市場價值〉,《藝術市場》,2006年2期,頁54-55。

(完整圖文請見《典藏.古美術》第363期12月號〈風口浪尖,破瓷價值知多少〉,作者:江采蘋)

清康熙〈黃地綠彩龍鳳紋碗〉-1-1024x770.jpg)