一、引言

台北故宮所藏清宮傳來的名跡──懷素〈自敘帖〉,其圓勁的線條、飛舞的字形、與此相得益彰的詩文內容、精彩的宋明人題跋、悠久的流傳歷史、歷代深遠的影響,更藉著現代影印放大的技術及媒體的宣傳,已經深植人心等等,共同形塑成它不朽的形象。

然而自1930年代以來的70年中,書學界特別自1980年代以來的20餘年中,眾多學者參與〈自敘帖〉的真偽辯。特別是台灣學界在過去兩三年中更是沸沸揚揚,辯論火熱,所以書法界對〈故宮墨跡本自敘帖〉是真、是摹、是偽、是明人摹、是文彭摹……等等大都也耳熟能詳,不以為怪也不以為忤!

筆者在最後階段的2004年10月前也無端參與辯論,至今欲罷不能!當初參與辯論的主要目的是為了不能認同「帖摹跋偽」、「文彭一手所摹」以及墨跡本與刻本關係混淆等三個論點,而提出了〈自敘帖〉是「寫本」和「非文彭所摹」,「宋明人跋皆真」以及〈故宮本〉為〈水鏡堂本〉母本的論點。至於對〈自敘帖〉的真偽筆者並沒有下定論,只說「寫本」,雖有「真跡」的可能,但也不排除「臨本」和「仿本」的可能,並認為將來的高科技也只能辨偽不能鑑真。最後提出〈故宮本〉的斷代,其下限為北宋。這樣的結論,雖不能令人滿意,但在當時確實認為〈故宮本〉的真偽問題,將會是永久的「懸案」,正是屬於古書畫中永遠無解的一類。

然而,出乎筆者個人所料,竟然因為馬成名兄提供了一件七十年前日本珂版複印的〈自敘帖〉殘卷(以下簡稱〈流日半卷本〉),讓筆者投入了新的研究,結果令筆者自己也驚訝地發現這件在故宮屬於限展級,書法界和文化界無人不知無人不曉,甚至馳名國際的〈故宮本懷素自敘帖〉墨跡大卷,竟然與〈流日半卷本〉有「雙胞案」問題,然這個「雙胞案」由於無法分出優劣以及其他諸多因素,所以不能用一般「一真一偽」或「二者俱真」來解釋,而是二者同出一手的「二者俱偽」的複製狀況,因此〈故宮本〉非但是不可能,而且絕對不是懷素的親筆真跡!在研究中竟然得出這樣的結論,至少對筆者是一個很大的衝擊,甚至在筆者個人的心境上也頗為猶豫,是否或何時將此研究結論公諸於世,並且一再檢討此一結論的正確性、可信度與不可逆性,以免貿然製造不必要的風波和圍剿,也破壞大眾對這件名跡尚還抱有「懷素真跡」的憧憬和崇敬!但是筆者往復推敲,自以為掌握了不可逆的論據和物證,只有冒天下之大不韙,「讓證據來說話」!但是,否定其為懷素親筆,並不全盤否定其價值,除了卷後十餘則價值連城的題跋不論,主要還是藉由〈故宮本〉的存在,吾人方能想像一卷更為精彩自在的懷素〈自敘帖〉真跡,並藉此建構唐代的狂草史!這就足以構成〈故宮本〉的重要性和國寶的地位了!

此文一出,必有異議。筆者期待,不論讀者對筆者的推論持肯定或否定的意見,都希望有所指教。因為一般的辯論都只會聽到反方的聲音,就以為反方是多數,那會對事實的真相產生不正確和不良的誤導。

二、宋元流傳數本懷素〈自敘帖〉

〈故宮本自敘帖〉之所以在近二十多年中不斷引起真偽論辯,有其歷史原因,那就是自宋元以來的著錄與記述中,就有眾多複本流傳的事實。

吾人無從得知懷素一生中寫過一本或數十百本〈自敘帖〉,但從北宋到元代,懷素〈自敘帖〉頗被鑑藏家記錄,故見於各種文字者皆有多本,其實際狀況只能從以下文字資料中略窺其傳本複雜狀況的一二。

1.北宋至少五本〈自敘帖〉

根據米芾(1051-1107)的記載,先是在其《寶章待訪錄》中聽聞:「唐僧懷素〈自敘〉在朝奉郎蘇液處。」後轉在蘇泌處又目睹原件:「懷素〈自敘〉在湖北運判承議郎蘇泌處,前一紙破碎不存,其父舜欽補之。」(註1) 這明確說明了是有蘇舜欽補書前一紙的本子。

據米芾《書史》另記有蘇沂摹本:「蘇沂摹懷素〈自敘帖〉,嘗歸余家,今歸吾友李錞,一如真跡。」(註2) 知當時有蘇沂摹本傳世。

米芾親見蘇舜欽(1008-1048)補書本於蘇泌處,今傳刻本中,唯有據南宋淳熙時刻石,在清嘉慶六年(1801)謝希曾翻刻的〈契蘭堂帖〉有舜欽跋,因此今人據此逕稱〈契蘭堂本〉為蘇泌本,事實如何,尚待求證。

根據〈台北故宮墨跡卷懷素自敘帖〉後,紹興二年(1132)曾紆的題跋,當時傳世的〈自敘帖〉共有三本:

「一在蜀中石陽(揚)休家,黃魯直以魚箋臨數本者也;一在馮當世家,後歸上方;一在蘇子美家,此本是也。」

至少曾紆所題之原本是蘇子美(舜欽)家藏本。

在文徵明跋水鏡堂刻本中又曾提及另一本:「黃長睿《東觀餘論》有題唐通叟所藏〈自敘〉,亦云南唐集賢所畜。」黃長睿即黃伯思(1079-1118),亦為北宋人,唐通叟即唐愨。但查黃伯思原文有「此卷真跡,豈江南集賢所蓄書乎?」既是疑問句,可見該本並無南唐印,故知是另一本。

歸納米芾、曾紆、黃伯思之言,得知北宋時至少有以下幾本:

(1) 蘇舜欽補書本,傳長子蘇泌(米芾目睹)。

(2) 蘇沂摹本「一如真跡」(米芾曾藏)。

(3) 蜀中石揚休本(曾紆所記,黃庭堅據此作臨本數本)。

(4) 馮當世(京)本,入北宋內府(曾紆所記)。

(5) 唐愨(號通叟)本(有黃伯思題跋,據文徵明跋)。

以上只是目前查到的資料,故知北宋時至少有以上五本。

2.元代數本〈自敘帖〉

懷素〈自敘帖〉到了元代似乎更複雜了,先後有王惲和袁桷的記載。王惲所見所聞如下:

(1) 王惲(1227-1302)〈跋手臨懷素自敘帖〉中記有三本,一真二偽:

a. 世傳懷素〈自敘帖〉有數本。劉御史文季云:「昔吾從祖河東君所藏本最佳,後有蘇才翁跋云:『前紙糜潰,親為裝裱,且為補書,不自愧其糠也。』有杜祁公題云。」

b. 「北渡後,觀金城韓侯及祕府所收,具無蘇、杜二公題跋,似亦非長沙真筆。」

c. 「至元辛亥(1271)秋九月晦,余謁姚公出示太保劉公(秉忠)家藏帖,前三十三字亦云子美補亡。」(註3)

按a條所云該本同時有蘇才翁(子美)及杜祁公(衍)題。即兼淳熙刻石的祖本及台北故宮本的蘇、杜二跋。b條二本俱無跋,似非真。c條亦有蘇氏補書,知元時僅王惲所記蘇氏補書不止一本。

(2) 袁桷(1267-1327)〈跋懷素自敘帖〉中亦記有數本:

「〈自敘〉墨跡,具有蘇子美補字,凡見數本。⋯⋯然子美所補皆同,殆不可曉,善鑑者終莫能次其後先。」(註4)

袁氏所見數本,最奇的是都有蘇子美補字,而且難分先後優劣!

再有元人胡祇遹(1227-1295)〈題懷素自敘帖〉有云:「懷素〈自敘帖〉,余所見凡五六本,帖書如出一筆。」(註5)

以上宋元人所記,都是墨跡本(刻本暫且不論,如汴京內府將作監刻石等),令人不可思議的是數本皆有蘇子美補書:或所見五六本,如出一手!筆者在《書法鑑定──兼懷素〈自敘帖〉臨床診斷》(以下簡稱「傅申《書法鑑定》」)一書中曾說:

「若三本都有蘇舜欽的補字,則誠如筆者所云:蘇氏為了練習前六行,於是反覆臨摹以求補書逼肖,這些就是當時的副產品。」(註6)

今日距元代的袁桷將近七百年,吾人無緣得見袁氏所見蘇氏補書本。在存世懷素〈自敘帖〉中,大家熟知的〈故宮墨跡本〉,其卷首第一紙六行卅四字不缺(前王惲誤計卅三字),卷後雖無蘇子美跋,一般認為是蘇子美補書本,但尚待證實。據此所刻的〈水鏡堂本〉有孫沐跋本和沈銘彝本已為學者所討論。(註7)

〈契蘭堂本自敘帖〉則為功先生介紹討論為世熟知,此為清人吳門謝希曾於嘉慶六年(1801)據唐荊川(1507-1560)藏的淳熙(1174-1189)刻石宋搨本所翻刻,此本保留了著名的蘇舜欽補書跋語:

「此素師〈自敘〉,前一紙糜潰不可綴緝,僕因書以補之,極愧糠也。慶曆八年九月十四日蘇舜欽親裝且補其前也。」

如果此則跋文確實是淳熙刻石時母本的原跋,則一般相信這是蘇氏補書題記的原本。(因為功曾記明人翻刻《淳熙祕閣續帖》中有一本沒有南唐押尾和蘇舜欽跋。)若與米芾的記載相扣合,則可稱其母本原即蘇泌本,也就是說〈契蘭堂本〉是蘇泌本的重刻本。

照說蘇泌本若是蘇子美補書的原本,則除了前六行補書之外,其後自第七行起的〈自敘帖〉當是蘇子美眼中的懷素真跡,可是究竟哪一本才真是蘇泌本和蘇子美的補書本?這一本尚存世嗎?傳世的又是什麼本子?

三、〈流日半卷本〉及其流傳史

功先生在介紹〈契蘭堂本自敘帖〉時的〈論懷素自敘帖〉一文末列舉其所知其他〈自敘帖〉的本子,其中之一即為:

「日本影印半卷摹本墨跡」(註8)(以下簡稱〈流日半卷本〉或〈流日本〉)。

在同書老上文之後,又有胡雲復〈唐懷素草書自敘帖介紹〉一文,在文末也重提此本:「又有半卷歸於日本收藏家,曾有影印本。」(註9)

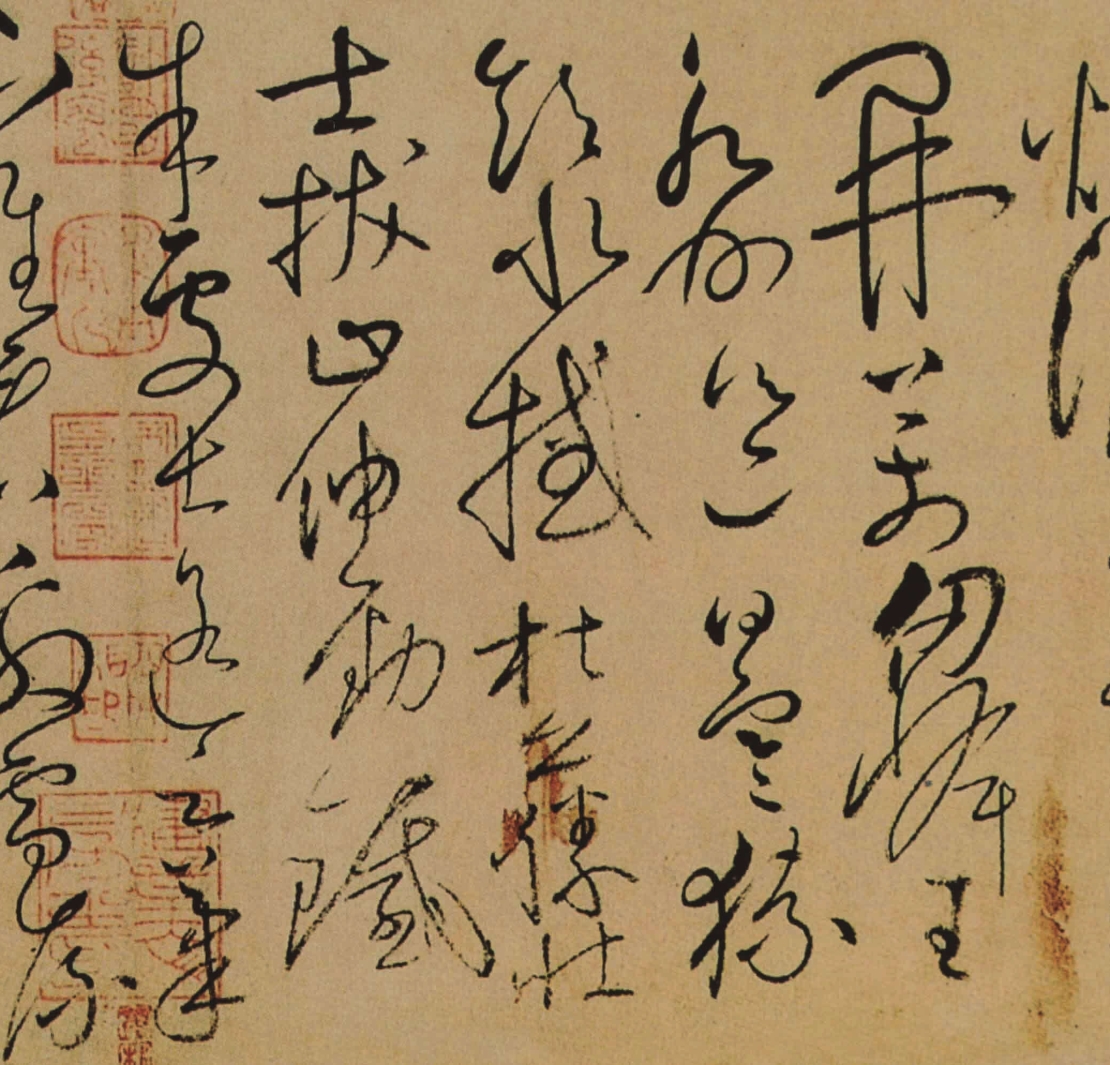

可見、胡二位均知有此本,甚至見過此卷影印本。而筆者直至二○○五年五月廿二日去台北富邦大廈參觀佳士得該年春拍預展,看完了沒有展掛出來的冊頁和手卷時,佳士得中國書畫部主任馬成名兄特別向筆者出示其所得的該卷影印本。該卷影印本是1935年的複製品,是當年日本收藏者的精印本。外籤應是日本漢學家長尾甲(1864-1942)的手筆。(圖六)

乍看之下,即對此卷書跡的形神與〈故宮本自敘帖〉逼似的程度驚異萬分,當即懇請成名兄返港後複印一份作為研究之用。春拍竣事,成名兄果真不負所託寄來影印本,以下是比勘和研究的初步心得。出版前成名兄又寄來該影印卷的光碟,得以向讀者提供最佳圖版。(圖一、三、九、十、十四等)

1. 此卷僅存三紙三十行及南宋二跋

此卷雖被稱為「半卷」,但僅存三紙,同〈故宮本〉的第八、第九、第十等三紙,從第六十五行到九十四行為止,共三十行一百七十八字,占全卷一百廿六行七百零一字的四分之一,首尾皆佚缺,其紙長只及原卷十五紙的五分之一。(圖二、三)卷後題跋,殘存南宋人滕仲因及倪祖義二跋,則均不見於〈故宮本〉。討論見下文〈「流日半卷本」流傳史〉。

2.〈流日半卷本〉實即《懷素草書彙編》中的〈真跡本〉

1992年北京古籍出版社的《懷素草書彙編》一書中,在第一本的〈水鏡堂刻本自敘帖〉之後,有一本標為〈唐懷素自敘帖‧真跡本〉(圖七)(以下簡稱〈真跡本〉)的殘本,由於此書所印出的是黑底白字的本子,所以令人直覺以為這是類似〈水鏡堂本〉的另一刻本。由於筆者在傅申《書法鑑定》《書法鑑定》中注意到該本的紙幅及接縫與〈故宮墨跡本〉相同,故印出插圖兩頁,作為水鏡堂刻本改變原作的紙幅及接縫的旁證。(註10)後來在逐字逐行比對後又說:

「再從書跡的點畫、結字與墨跡本、水鏡堂本對校,三本之間雖然都很相近,但是明顯的水鏡堂刻本與故宮墨跡本之間更為一致;拓本之〈真跡本〉則多略異之處,可能是依據另一本墨跡刻成。⋯⋯也應是蘇氏的副產品之一。」(註11)

當馬成名兄寄來〈流日半卷本〉的複印本,經筆者大略比勘,發現與〈故宮墨跡本〉接縫相同後,即刻想起上述的〈真跡本〉,初步以為〈流日半卷本〉即是〈真跡本〉「拓本」的母本,但經再作比勘,結果發現那黑底白字的〈真跡本〉並不是傳統的手工摹刻椎拓本,而是將現代照相攝影的底片來翻印而成,黑白翻轉,雖貌似拓本,實非刻拓本。其理由如下:

(1)〈流日半卷本〉和〈真跡本〉兩本行款字跡筆劃過於近似,飛白處亦無刀痕。(圖七)

(2)〈流日半卷本〉墨跡殘破處雖細小,在〈真跡本〉上亦纖毫畢現,非刻工所能。

(3) 刻本習慣減刻或挪移壓在字跡上的收藏印,但〈真跡本〉雖印刷不夠清晰,而所有騎縫印的位置數量均與〈流日半卷本〉無異,而且諸印皆鈐於字跡上。

(4)〈流日半卷本〉首尾有些比較晚近的收藏印,也全與〈真跡本〉相同,一個不缺。(圖七)

(5)《懷素草書彙編》中也有〈懷素小草千文·真跡本〉的黑底白字 本,與林伯壽氏所藏原跡本比勘也完全相同,其實也是用現代攝影底片翻印而成,並非是傳統的刻拓本。

(6) 兩本間唯一不同之處,乃是〈真跡本〉缺少了最後一行,可能是版面安排,不讓一行再另佔一頁的關係吧。(圖七)

綜上諸點,知北京古籍出版社出版《懷素草書彙編》一書時,是利用了〈流日半卷本〉的影印本以黑白翻轉版印製而成,並不表示此本原有古刻本。也可見功、胡雲復及古籍出版社,都知道或見過此一流日的殘本〈自敘帖〉的墨跡影印本,可能是由於殘本,或如同筆者初見時以為只是出於〈故宮本〉的另一「摹本」,遂未作進一步比勘。

3.〈流日半卷本〉流傳史

從〈流日半卷本〉影印卷裝複製品卷尾所附日本藏家及鑑賞家的題跋,知是1935年在日本精印。卷後僅存南宋人二跋,前為倪祖義,後為滕仲因,二人姓名均不見於《宋人傳記資料》,然而二者提供重要訊息並且均有紀年,知二跋先後倒裝,故以下討論遵時間先後為序。

(1) 滕仲因跋:行楷九行,先錄全文如下:(圖五)

「素師長沙人,其書迺藏之脩水山谷先生家。嘉定己卯中冬,先生四世孫存之攜以遊嶽麓,潭人滕仲因獲觀於楚村,且嘆物之聚散如此。」

嘉定己卯為宋寧宗(1195-1224在位)嘉定十二年(1219),上跋指出此卷的重要收藏者竟是宋代懷素狂草的最重要繼承者黃庭堅(1045-1105),家傳直至四世孫「存之」,因為從家鄉江西脩水往遊鄰省湖南的嶽麓山,該山位於懷素家鄉長沙之西,可能因此攜卷同遊。山上自晉唐即有寺廟,有李邕《嶽麓寺碑》尚存於世,山下有北宋創建的嶽麓書院,當一行人在楚村這個地方落腳時,黃氏將懷素此卷(當時或為全卷)出示湘潭人滕仲因,遂而寫下了這一則題記。想滕氏題跋時,尚有其他前人題記,故而有感於「物之聚散」,惜今日已無復蹤跡!

(2) 倪祖義跋:小行楷十五行:(圖五)

「懷素草聖皆摘當時諸公褒譽之詞,或一聯,或四句,或散語。其間最知名者戴御史叔倫也。米寶晉《書史》云:參政蘇太簡被遇,太宗使弟諸國簿收書畫三等,賜予甚多,公卿之家,無出其右。又云:蘇氏自參政及子耆,耆子舜欽、舜欽子子(衍)激四世好事有精鑑,亦張彥遠之比,今帖有建業文房印,本李氏舊物,其他如佩六相印之裔、許國後裔、武功之記、四代相印,皆蘇氏也。真跡踰三百年,紙墨尚新,流傳不知幾家矣。把玩之餘,撫卷太息!紹定改元孟夏中休苕谿倪祖義觀於西江官舍。」

跋者苕谿倪祖義目前並無其他資料,紀年「紹定改元」為西元1228年,在滕氏跋後九年,地點在「西江官舍」,未記當時此卷為何人所有,可能是仍在山谷四世孫手中。

跋中引米芾《書史》中關於蘇氏四世好事精鑑,又歷數諸騎縫印,除了肯定「建業文房印」為南唐舊藏之外,又云其他諸印皆屬蘇氏,這應該是將上述四印肯定為蘇氏藏印的較早記錄,惜「武功之記」第二字有破損,如原跡確為「功」字,則此為解讀該印之最早記錄了。唯不提「舜欽」一印,可能漏列或不能辨讀。又云:「真跡踰三百年,紙墨尚新。」不知如何計算,因為紀年「紹定改元」為西元1228年,距懷素書寫〈自敘帖〉的西元777年,已經有四百五十年(如是三百年,只能到南唐時),想必是倪氏誤計了。

兩跋的書法,滕氏較灑脫,略近於米芾;倪氏之書則明顯出自黃庭堅,形神皆似,兩者都是典型的南宋書風,雖然在目前尚未找到二氏其他的書法來比勘,但是從神態的自然、時代風格以及品質而論,頗可確定這是兩氏真跡。

這一卷原為黃庭堅家藏,如果有山谷四世孫用山谷體的題跋則更有趣了。更可惜的是,按黃山谷的習慣當有跋尾,不論他是用跋李公麟〈五馬圖〉的精美小楷,或跋蘇東坡〈寒食帖〉跌宕的大行書,更重要的是看他怎麼評論此書!

在此卷的本幅上,還有些收藏印,卷首有一大一小的殘存半印,又有「□氏家藏」,卷尾還有「舜台之印」、「姜氏」、「珍玩圖書」。及二跋間的「漱雲道人」,除「舜台」是日本藏家石川節堂之外,其他諸印尚未查出誰屬,故自南宋之後,此卷在中國元明清三代的流傳史不明。然而吾人慶幸此一殘卷能至晚在二十世紀初流傳到日本,為吾人提供了重要的訊息。

這卷只存三十行的〈流日半卷本〉,就紙幅長度而論只是〈自敘帖〉全卷的五分之一,是否在山谷卒後,為子孫割裂分藏不得而知。奇怪的是自南宋中期之後,並無元明清的題跋,其原因亦不可曉!或許此卷的分割時間更晚,故其他題跋隨各段自敘殘本散失不存了。

4.〈流日半卷本〉絕非近人複製品

再由此卷至晚在20世紀初年已流傳至日本的事實可以證明,其絕非近人依據〈故宮本〉所作的某種複製品。

首先,從此一複印卷的外籤書風判斷,似出於日本漢學家長尾甲(雨山,1864-1943)。彼畢業於東京帝大文科大學,後任講師。1903年移往上海,入商務印書館,主編譯事。至1914年歸京都,以講學、著述、揮毫終其生,著有《中國書畫話》一書(註12),然其中未論及此卷,常見長尾甲於流日中國書畫卷後題跋,惜此影印卷後並無所見。另有為減省印刷成本而以鉛字排印的三則日人長跋(圖六),依序為:

(1)明治卅四年(1901)藏家石川節堂(舜台1842-1931)跋,謂此卷與文徵明及章簡甫摹刻本「分毫不爽」,故定此本即水鏡堂本之母本。

(2)明治壬寅(1902)谷鐵臣(1822-1905)為節堂跋。

(3)昭和甲戌(1934)為外川內山松世購得此卷,其時石川節堂已逝,故嘆「流傳所由,不可得而聞」!時長尾雨山亦以此卷為墨寶,「即與相謀,付玻璃版(即珂版)作副本……欲資學者一助」出版作跋時,為昭和乙亥(1935),並於其上鈐蓋「柳原文庫」腰圓朱文印。(圖六)

重要者,由以上三跋,知此「三紙卷」最晚於1901年已流傳至日本,時當清末,距故宮博物院之成立尚有廿四年,所以〈故宮本自敘帖〉絕非外界人士所能見,因此石川節堂誤判其手中之本即為〈水鏡堂本〉之母本,由此可以廓清〈流日半卷本〉乃是二十世紀初期偽作者依據故宮博物院在1926年起發售之延光室照相本或1934年珂版本複製而成的任何疑慮!

而且,〈故宮本〉為全卷,又有十餘則宋明人跋,皆未見複製!最後,〈流日本〉卷後有兩則未見於〈故宮本〉的南宋人真跡題跋,不但無從複製,更是〈流日本〉下限為宋本之重要輔助證據!又第二則題跋者為谷鐵臣(晚號如意山人),日本著名收藏家,於1879年日本京都舉辦「古代法帖展覽」時將其珍藏智永名跡〈真草千字文〉參展,該帖始為世人所知。23年後(1902)谷鐵臣跋此〈自敘帖〉,時已80高齡。總之,〈流日本〉絕非近人所能複製。

5.〈流日半卷本〉與〈石揚休本〉

由〈流日半卷本〉的滕仲因跋,說明此卷乃山谷先生家所藏,然而在黃庭堅的資料中,未見他曾藏有〈自敘帖〉。在《苕溪漁隱叢話》中,記載一件黃山谷草書發展過程受懷素〈自敘帖〉影響的重要事件:

「涪翁嘗言:元祐(1086-1093)中,與子瞻(蘇軾)、穆父(錢勰)飯寶梵僧舍,因作草數紙,子瞻賞之不已,穆父無一言。問其所以,但云:恐公未見藏真真跡。庭堅心竊不平。紹聖(1094-1098)貶黔中,得藏真〈自敘〉於石揚休家,諦觀數日,恍然自得,落筆便覺超異,回視前日所作,可笑也。然後知穆父之言不誣,且恨其不及見矣。」(註13)

這也印證了(自敘帖)卷後,曾紆跋中所云:「藏真自敘,世傳有三:一在蜀中石陽(揚)休家,黃魯直以魚牋臨數本者是也。」

又黃庭堅在〈跋懷素千字文〉曾附及〈自敘帖〉:「予嘗見懷素〈自敘〉,草書數千宇,用筆皆如勁鐵畫剛木,此千字用筆不實,絕非素所作,書尾題字亦非君謨書,然此書亦不可棄,亞栖所不及也。」(註14)

也可見山谷對懷素〈自敘帖〉的評價甚高,對他鑑別其他懷素作品也因此樹立了標準。只是可惜山谷所臨數本〈自敘帖〉,竟然無一傳世,不過吾人從其傳世的〈廉頗藺相如傳〉卷及〈諸上座〉卷的大草中明顯見出〈自敘帖〉的影響。由於黃山谷的個性鮮明,他以魚箋所臨的數本,即令傳世,應該不難與原作區分開來的。也就是說這〈流日半卷本〉絕對不會是山谷的後人誤將山谷的臨本當作懷素的真跡。

然則,此卷是否為山谷晚年所得故未見諸文字,然後傳其子孫的?若不然,此卷是否就是「蜀中石揚休本」?是山谷曾經借臨過的原本,其後石揚休就此割愛給了黃山谷?從此就成了山谷的傳家寶?因為細味上述記載說山谷「得藏真〈自敘〉於石揚休家」,並不只是見到欣賞或臨仿而已,該句可以解作:「石揚休本為黃山谷所得」,則〈流日本〉就有可能是原來的〈石揚休本〉了!其後不知傳到哪一代,子孫均分,到了第四代之後,這一段只剩三紙二跋,倖存至二十世紀初期的日本,經過二次大戰劫火,目前存否不明,其他段落的殘卷亦無下落。

附帶一提的是,徐邦達先生在〈僧懷素自序辨偽〉中述及另一墨跡本:「三十餘年前,北京論文齋主人靳伯聲為余言:彼曾得懷素〈自敘〉一卷,亦無題跋,後售之張大千,得價萬元,以為是真跡,但從未聞之張氏自道,至今更沒有再發現過,不解此說究竟屬實否?」(註15)

該本既無題跋,又云是「三十餘年前」,大約是指1940年代後期的事,應與此〈流日半卷本〉沒有關係。但誌於此,也許有日會出現,增加一比對的資料。

四、〈流日半卷本〉與〈故宮本自敘帖〉同為「映寫」雙胞本

此〈流日半卷本〉曾於1935年前後,在日本影印發行,並為國內前輩學者所知。又於1992年為北京古籍出版社將此卷黑白翻轉,印成黑底白字本,使人誤以為是另一刻帖,也曾引起筆者在傅申《書法鑑定》《書法鑑定》中論及,今幸而得見日本影印原本,並與〈故宮本〉作深入比勘,遂成為破解〈故宮本〉是否為懷素親筆的關鍵。

細勘〈流日半卷本〉書跡,其運筆的快速、墨色的濃枯變化,以及飛白的刷絲筆筆無不自然,與〈故宮墨跡本〉同樣絕對是放筆書寫的寫本。而細勘兩本雖形神絕似,行款位置也極接近,但是運用透明影印本重疊對校時,兩本的位置和筆劃轉折處都有某種程度上的參差,甚至幾乎找不出任何一個單字其墨色濃枯與轉折位置能夠像上文《懷素草書彙編》中所謂的〈真跡本〉可以完全吻合的,因此這兩本之間絕沒有相互鉤摹或「映摹」的問題,而判斷兩者之間的實際關係,當是根據同一祖本映著底本快速書寫的「映寫」雙胞本。

1.兩傅申《書法鑑定》跡同為「映寫」之「雙胞本」

〈流日半卷本〉的三十行與〈故宮本〉的行款完全相同,即從每字的字形大小,到每行的起迄與字數,及其行款的欹側斜正完全契合,由此可以推論此「半卷本」之首尾應該也與〈故宮本〉完全相同,包括卷首的六行(所謂蘇舜欽補書),以及卷尾的紀年也為同一年月日。本來期望這「雙胞本」可以輕易從優劣上分辨出〈故宮本〉是「流日本」摹寫時所據的母本,然而事與願違!

筆者將兩本逐字逐行比勘,也將三紙(每紙十行)逐紙比勘,這兩本間相似程度令人驚訝;但若從微觀的角度,從每一點畫到每一字,確有可以區分這是兩件個別的「寫本」,因為幾乎都是單筆書寫完成,不是鉤摹而成,所以每一筆的粗細長短、轉彎的角度、壓力的大小、墨色的濃枯都有些微的不同,茲舉以下三例附圖說明之:

例A:〈流日半卷本〉(圖一右)起首兩行與〈故宮本〉的第六十五、六十六這兩行(斜線「/」代表斷行):

「云:奔蛇走虺/勢入座驟雨旋/(風聲滿堂)」

請讀者自行在圖版上畫有紅圈處注意兩者之粗細、長短、弧度、濃枯、筆劃距離或相互位置之不同,目見即知,解說費詞。整體來說,〈故宮本〉用墨較乾,特別是「驟雨旋」三字,〈流日半卷本〉同一行中幾乎沒有乾筆。「入」字〈故宮本〉分叉,〈流日半卷本〉撇筆較粗不分叉等等。

再將以上兩行書跡以透明投影片重疊比較時,就可以發現各字字形、字間牽絲、整行行款、行間關係基本上一致。

例B:〈故宮本〉(圖八)第七十四與七十五這兩行之間為第二紙接縫處,與〈流日半卷本〉(圖九)相應兩行書跡相比,兼比兩本騎縫印及其位置不盡相同。

「朱處士遙云:筆/下唯看激電流」

〈流日半卷本〉兩行的行距較寬,但是單行的行款可以各自重疊吻合。逐字比勘,二本各有優劣,〈流日半卷本〉「下」字缺上方一點,當是紙破;「激」字第一點較笨拙;而「處、遙」二字較佳。

例C:〈故宮本〉(圖十右)第九十八至九十一行與〈流日半卷本〉(圖十左)相應三行:

「灕驪無半墨/醉來信手/兩三行醒後卻」

圖十 〈故宮本〉(右)與〈流日半卷本〉同出一手,舉例第八十九、九十、九十一這三行〈故宮本〉「來」字開叉為「雙筆勾畫而成」。

圖十一a(左)〈契蘭堂本〉,「來」字不分叉,同〈流日半卷本〉。

逐字比勘大同微異,三行行款及相互位置,基本一致,唯〈流日半卷本〉第八十八行整行用墨較豐,〈故宮本〉明顯乾枯;「來」字長豎兩本均作枯筆飛白,但〈流日本〉並無分叉,為最大之不同。

兩本用墨濃枯大同小異:由於都是快速的寫本,又多聯綿字,也就是在每次蘸墨後要連寫數字,其用墨從濃到枯有自然之變化。從宏觀來看,兩本之濃枯變化基本相同,特別是較大字中的飛白筆觸也有相應的效果,即使細勘,兩本刷絲雖顯然不同,但書者能將兩本之濃枯控制到如此相近,實令人匪夷所思!這也使筆者感到這兩本不但同出一手,而且是用同一枝或相同產品的毛筆寫成,否則每次蘸墨後的粗細游絲和枯筆不會如此相近。在〈流日本〉的三十行中,除上述第八十八行之外,第七十七及九十二行也在用墨上與〈故宮本〉的乾枯稍異,如第九十二行的小「戴」字,兩本濃枯大異,但行筆轉運如出一手。

以上各組局部比觀,雖是抽樣舉例,但仍具十足代表性。細勘兩本之後,發現兩者都是寫本,而其相似度太過接近,不可能是由兩人各自徒手臨寫,在品質上也難分高下,所以應當是同一手用同一種筆映著同一稿本的「映寫」本,也就是說〈故宮本〉與〈故流日半卷本〉二者是出於同一製作者的「克隆(clone)」「雙胞本」。

2.兩本紙幅、接縫與騎縫收藏印全同

(1)兩本接縫及騎縫印位置之異同

這三十行相當於〈故宮本〉的第八、第九、第十的三紙,依影印本測量,紙高為二十八公分,第一紙寬五十三點六公分,第二紙寬五十四點六公分,第三紙五十三點五公分。其接縫位置與〈故宮本〉完全一致。一共是三紙兩縫,有兩排完整的騎縫印,但在前後兩端各有一排只有半印的騎逢印,其所鈐騎縫印除「建業文房之印」大印的位置兩本都在最下方之外,其餘四印的位置及組合則與故宮本有小異。(圖十二)

圖十二 〈故宮本〉與〈流日半卷本〉接縫位置相同,騎縫印位置略異。

〈流日半卷本〉騎縫印章的次序比起〈故宮本〉各有不同的規律,殘本每縫上方第一印全是「佩六相之裔」,各縫的第三印全為「武功之記」;其餘三印:「舜欽」、「四代相印」及「許國後裔」不規則地鈐用在第二、第四印的位置。而故宮本每縫的第二印全是「舜欽」,每縫的第一及第三印則是「佩六相印之裔」與「許國後裔」交相更易。總之兩本各印的排序不全相同。

(2)兩本「建業文房之印」與蘇氏五印為同一套印章(圖十三、十四)

圖十三b 〈故宮本〉及〈流日本〉上「建業文房之印」為同一印,與〈寶晉齋法帖〉上者不同,〈契蘭堂本〉有摹刻差異。

由上述比勘,知兩本上互有相同的南唐及蘇氏五印。筆者再將兩本各印細勘,最關鍵的是發現實為同一套印章。

細勘印章的目的,是為了要明確兩本之間的關係。如果兩本上的印章不同,只就印章的真偽而言,雖然不排除「兩者皆偽」,但也有「一真一偽」的可能。若然,則有真印的書跡,或有真跡的可能。如果兩本上的印章相同,則有「兩本皆真」或「兩本皆偽」的可能,但也有「真印偽蓋」的可能。

比勘印章的方法,是將兩本的騎縫印影印在透明的投影片上,將相同的印重疊比對。由於都是不完整的「騎縫印」,中線裁切不等及拼接有錯落,只有將各印的左半或右半套疊在另一本上,仔細比勘每一個細節:如橫畫的距離、轉彎的弧度、豎畫的位置等等,線條的粗細則因印泥的多寡、壓力的大小而有不同,但每一條印文的線條都能重疊吻合。而這些印皆非小印,且南唐印甚大,可以精準地比對。這一排五個騎縫印,由於〈故宮本〉重裱多次,裁切較多,〈流日本〉則裁切較少,故印章較寬大而完整,這有助於說明兩本在製作完成後,各有獨立的流傳及重裱過程;因此可以確定絕沒有古時以手工相互仿刻另一本的可能,而是兩本使用同一套印章。這一個觀察關係到兩傅申《書法鑑定》法的真偽判斷,進一步的討論見〈書畫多胞本的鑑定規律〉及〈南唐及蘇氏收藏印解碼〉兩節。

五、〈契蘭堂本〉的祖本與故宮、流日二墨跡本為「多胞本」(圖二、三、四)

在歷代〈自敘帖〉的刻本中,汴京內府「將作監」的北宋刻本(趙明誠《金石錄》)及南宋淳熙刻本均尚未見傳世。明〈水鏡堂本〉及其翻刻本的母本經筆者已證實即是台北故宮的墨跡本,故均可置而勿論。在目前最重要的刻本要屬清代謝希曾的〈契蘭堂本〉,因為它保存了唯一的蘇舜欽補書題跋,所以其祖本被認為是米芾親見的蘇泌本。〈契蘭堂本〉是根據南宋淳熙刻本的翻刻本,且吾人只能見其影印本,既不明其剪裝及原石狀況,更不明淳熙原刻如何改變了母本的行款,亦如李郁周所云:「經過兩次的刻拓工序,變動情況如何仍不得而知。」(註16)因此只能就字跡以及大略的行款與〈故宮本〉及〈流日半卷本〉比勘其間關係。由於上述將兩本墨跡本比勘的結果是同一書者根據同一母本「映寫」複製而成,二者極為近似吻合,所以在下文逕將二者合稱為〈二墨跡本〉來與〈契蘭堂本〉比較。而由以下諸證據可以確證此諸本同為「多胞本」。

1.三傅申《書法鑑定》跡與行款牽絲大同小異

細勘三本每字的筆法極為相近,可以認定是同出一手;但細較三本的結字與行款,若以透明的投影片重疊比勘,就很容易知道這是三本不同的寫本。雖然吾人不明瞭淳熙刻本對母本行款的忠實度,以及謝希曾翻刻時又作了何種改變,但比勘三本筆劃的運轉弧度、長度和角度、用筆粗細以及飛白的濃枯上,總可發現一些相異之處,因此可以肯定這三本是各自獨立存在的本子,雖然〈契蘭堂本〉因翻刻本而品質較次,如老也說:「平心而論,墨跡大卷的藝術效果遠遠勝於石刻本,這是有目共睹的。」(註17) 但是〈契蘭堂本〉所依據的母本,與〈二墨跡本〉極為相近,判斷乃出於同一寫手。(圖十、十一)

就筆劃粗細而論,〈契蘭堂本〉整體較細瘦,行距或寬或窄於〈二墨跡本〉,二者並不完全吻合,但就每一行字的大小、上下字的牽連游絲,以及行款的聯貫及欹斜,基本上都能吻合,然與左右行間的關係則與〈二墨跡本〉有些差異,筆者認為差異的原因,主要是兩次摹刻(淳熙初刻及清代翻刻)及剪裝時所造成的。仔細逐字比較的結果,由於二者相似的程度,筆者深信〈契蘭堂本〉祖本的墨跡本,與〈二墨跡本〉同出一祖,並且是根據同一原稿「映寫」而成,否則每一行的行款不會幾乎可以重疊,每一字的大小筆劃的粗細輕重,及字間的牽絲和欹正也不會作同樣的姿態。但再仔細較量許多字的細節,如六十六行的「入」,六十八行「輕」,六十九行「古松」,一一五行「來」等字,是所據原傅申《書法鑑定》寫上的差異,而非關摹刻的誤差,故可以確知〈契蘭堂本〉的祖本,又絕不是〈故宮墨跡本〉,也不是〈流日半卷本〉,也就是說,將三本互勘的結果,以下三本:(1)〈故宮墨跡全卷本〉;(2)〈流日墨跡半卷本〉;(3)〈契蘭堂本〉的祖本──乃是同出一手的「量產」「映寫」的「多胞本」,其中並無母子關係。

2.兩傅申《書法鑑定》並跋及重裝,補書皆在同年同月同日

(1)兩傅申《書法鑑定》於同年同月同日。〈契蘭堂本〉及〈故宮本〉卷尾的紀年同樣是「大曆丁巳冬十月廿有八日」!(圖十五)〈流日本〉雖未見卷尾年款,但可以合理推測其紀年應該完全相同。在同一天內,懷素竟然自己「複製」了三卷同一行款、同一節奏、同一大小且長達七百字的〈自敘帖〉,有可能嗎?

(2)兩本重裝於同年同月。這兩本又同時進入了南唐內府;又同時在「昇元四年二月」需要重裝了,而且都由文房副使邵周及崇英殿副使王紹顏兩人來負責。(圖十六)

(3)兩本蘇、李題跋於同年同月同日。在「大中祥符三年九月五日」 同一天進入了蘇舜欽之父蘇耆的收藏並題記;又同時在一年後的「四年嘉平月十有八日」被集賢院的李建中看畢並題!(圖十七)

(4)兩本同時被蘇舜欽補書。三卷的前六行都同樣糜爛了,又在「慶曆八年九月十四日」同一天被蘇舜欽補書!天下竟有這樣的巧合嗎?(註18)(圖十七)

因此,由上述諸點可輔證諸本為同出一手的「多胞本」。

3.兩本於同一處誤書(圖十八)

筆者又發現一則可以具體證明〈故宮本〉與〈契蘭堂本〉乃是出於同一母本的證據是〈自敘帖〉中的「衍文」和「誤倒」字。吾人可以理解書者在快速書寫冗長的詩文時,偶有誤書,這其中包括多餘的字(衍文)或遺漏的字,以及顛倒的字,同一書者多次書寫同一文字,不但字形大小、草法結字行款欹正都會有不同,其誤書之處也不會完全相同,然而吾人可以見到〈故宮本〉與〈契蘭堂本〉有一處完全相同的誤書,這見於第四十四及四十五行,先將兩行釋文如實抄錄於下,以斜線「/」代表斷行:

「逸,超絕古今.而模/楷精法詳,特為/(真正)。」

其中央的長句:「而模楷精法詳」文句不通,因為其中有衍文及誤倒字,〈故宮本〉在「精法」兩字間的右側有一上挑的小點「✓」,這是書家對顛倒字所作的通用符號之一,對勘孫沐本及沈銘彝本兩〈水鏡堂本〉,也赫然俱在。而且第四十四行的末一字「模」可能是多寫的衍文,字旁雖無任何標記,但從文句來看,如果將「模」字略去不讀,才更通順:

「而楷精法詳,特為(真正)。」

懷素一生若寫〈自敘〉多本,其中必有正確寫成如上,可是比勘〈契蘭堂本〉這兩行的文字和行款竟然與〈故宮本〉完全一致,只是〈契蘭堂本〉的模刻者不識,將「精法」兩字旁的重要顛倒標誌(指「✓」),在重模時略去而已。由此可知〈契蘭堂本〉的祖本並不是另有一本,而是與〈故宮本〉出於同一母本。

查文彭在〈水鏡堂刻本〉的〈自敘帖〉後附有〈自敘帖釋文〉,也照故宮本直錄成:

「超絕古今而模楷精✓法詳特為(真正)」。

文彭的小楷釋文也很細心地在「法」字右上角作一小小的「✓」,以示與上一字「精」相對調。(此一釋文中的標記✓,〈故宮本〉及〈沈銘彝本〉均甚清晰,唯〈孫沐本〉漏刻未見。或在剪裝時誤裁)。

對於這一句的語法或誤書,朱關田曾考證如下:

「『模楷精法詳』,《文苑英華》、集本並作『楷法精詳』⋯⋯

至於『楷法精詳』寫為『模楷精法詳』,文理不通。」(註19)

關於這一句的正誤,情況有點複雜,在不同的著錄文字中有三種釋讀法,除了上述兩種之外,還有一種讀作「模楷精詳」,為了確證〈故宮本自敘帖〉是否誤書,筆者作了較為廣泛的搜尋,(註20)發現釋作「模楷精詳」,將「法」字略去的計有以下各書:宋陳思《書苑菁華》卷十八、明唐順之《稗編》卷八十三、明趙琦美《鐵網珊瑚》)卷一、清卞永譽《式古堂書畫彙考》卷八、清乾隆時《石渠寶笈續編》,其後的《故宮書畫錄》及《故宮法書》,以及北京古籍出版社出版的《懷素草書彙編》所附〈水鏡堂本自敘帖〉的釋文亦從之(註21)。

至於將此句錄成與〈自敘帖墨跡本〉完全相同作:「模楷精法詳」的計有:宋朱長文《墨池編》卷四(包括:文淵閣四庫本以及台北「中央」圖書館藏的明刊本均相同)、清嘉慶《全唐文》等。但是上述《墨池編》中有清雍正朱氏刊本,收入《中國書畫全書》的標點本時,卻又釋作「楷法精詳」,這也從側面證明墨跡本有誤書處,上述二書只是照錄墨跡原文而已,並未關注原文中的改錯符號,遂造成文意不通。

然則究竟應以何種釋讀為正?吾人應該追究其原文出處,因為吾人知道懷素此篇〈自敘〉行文的本質,是懷素將時人所贈詩歌集錄成篇,查上述這一段文字,其原文出自顏真卿的〈懷素上人草書歌序〉,文長兩百餘字,為懷素全文轉引,因此只要追查顏真卿的原文,即可得知墨跡本有無誤書之處。

今查顏氏〈懷素上人草書歌序〉一文包括在以下諸書中:顏真卿《顏魯公文集》明刊本卷十二,收於《四部叢刊初編》中,顏真卿《顏魯公集》卷十二《四庫全書》本、宋李昉等編《文苑英華》卷七三七、清嘉慶時編《全唐文》卷三三七,查以上四書中所錄顏真卿原文,該句都作「楷法精詳」(圖十九)

另有著錄〈懷素自敘帖〉原文時,也將此句釋作「楷法精詳」的則有清吳升的《大觀錄》以及上述《墨池編》的現代標點本。從以上的查勘得知:a.凡釋作「模楷精法詳」者,皆直錄〈懷素自敘帖〉原文,並忽略其誤書顛倒的標記;b. 凡釋作「模楷精詳」者,則誤將墨跡本中「法」字右上角「✓」標記當作「衍文」(多餘字);c. 凡釋作「楷法精詳」者,則皆據顏真卿的原文。懷素自敘,既然這一整段所錄的是顏真卿的〈懷素上人草書歌序〉,那麼,這一句當然也以顏氏原文為正。有此認識之後,即不難肯定〈故宮本自敘帖〉該句確實有誤書及顛倒之處。

關於這一種讀法,又可以董其昌丁未(1607)冬〈臨唐僧懷素自敘帖〉(註22)作為輔證。董氏雖依原本臨寫,將此句書作「而模楷精法詳」,然在卷尾董氏跋語中論唐人草書時有:「味自敘中語有云:旭雖姿性顛逸,超然不羈,而『楷法精詳,特為真正』」。可見董其昌對這一句的理解也出於《顏魯公文集》以及《文苑英華》中的原文。(圖二○)

在北京師範大學出版社發表功先生據以討論的〈契蘭堂本〉的每一頁及帖後所附〈自敘帖釋文〉全文中,對上文所論這一句,都有附在括弧內的說明,認為「模」字是「衍文」(即誤寫多餘的字):

「而模(模字衍文)楷精法詳(精法應為法精,原誤倒)」 (註23)

「而模楷精法詳(此處模字誤衍,法精二字誤倒)。」 (註24)

可見這一句的正確讀法,都與〈故宮墨跡本〉或〈契蘭堂本〉的書寫順序和字數不同,由此益證此二本並非各有不同的祖本,而是同出於一源的同胞本。(註25)否則不可能在誤書或顛倒的地方也一模一樣!

〈流日半卷本〉殘存第六十五行後的三十行,似乎未能確定上述第四十四及四十五這兩行有無相同的衍文和誤倒字,但如前段沒有誤寫多餘的字,則自四十六行起,每行的文字數目就會產生變動,布局就會不同;可是衡諸自六十五行至九十四行,〈流日半卷本〉竟與〈故宮本〉及〈契蘭堂本〉行款布局完全一致!從這一點看來,吾人也可以合理肯定〈流日半卷本〉的前段也有與上述相同的誤書。

從〈自敘帖〉中的「衍文」及「誤倒字」,不但可以比勘出〈故宮本〉與〈契蘭堂本〉實在是同出一系,也就是說,〈契蘭堂本〉及〈流日本〉的祖本均與兩墨跡本同屬「多胞胎本」。

小結

將這三本兩兩互勘的結果,不但書跡行款相同,又於同一處誤書,且三長卷書於同年同月同日,三本又同時在南唐內府重裝,其後又分別在同一天被蘇耆及李建中題記,最後同入蘇舜欽的收藏,在同一天補書,這是絕不可能的事!三件在品質上既難分軒輊,又無母子關係,則三本必為根據同一母本「映寫」而成的「多胞本」,也就是:三本之中並無真本存在。因此也證實了功原先對〈契蘭堂本〉祖本蘇家本的揣測:「大概蘇家本也仍是一個摹本。」(註26)

附論:〈綠天庵本〉及〈蜀中本〉也同出一系

根據這一個線素,當吾人勘察另一個刻本〈綠天庵本〉(註27)時,發現該本的第四十四至四十五行的行款、衍字、誤倒與上述二本完全相同,卷首六行也與〈故宮本〉及〈契蘭堂本〉相同。這些細節顯示:〈綠天庵本〉與上述二本系出同一祖本,或甚至直接出於二本之一,不可能是另有所祖,此為筆者可以斷言者!也可以證明此帖確實在摹寫或剪裝時有挪移改行的措施,同時再一次證明〈綠天庵本〉拙劣的紀年:「唐大曆元年(766)六月既望」這一行字,不但書風不類,又比原本提早了十一年,在時間和年歲上均不合理,可知是偽改無疑。

又所謂的〈蜀中本自敘帖〉(註28),尚有墨跡流傳,書字較小,全卷中沒有特大的字,所以行款與上述各本皆異;然而比勘誤書的這一句,〈蜀中本〉也作「而模楷精法詳」,每字草法也相同,故而可知此本也與上述各本皆出自同一祖本,只是放手以較小的字體來仿寫,品質遠遜,筆性亦不同,知與〈故宮本〉絕非出於一手,時代較晚。又於卷尾故意將年款提早一年,以遮耳目,期望觀者誤以為是在〈故宮本〉前一年書寫的另一真跡。

六、書畫「多胞本」的鑑定規律

在以上討論中,吾人確定了〈故宮本〉、〈流日半卷本〉及〈契蘭堂本〉之祖本相互間的關係為「多胞本」,在進一步瞭解並確認〈故宮本〉的真實身分之前,先討論一下多胞本的規律。

1.同款同稿「多胞本」真跡例

同一書畫家在創作時可以產生同稿多本真跡的狀況。這是由於各種創作因素及動機所造成,如:

(1) 書畫家不滿初作,一而再、再而三地重複製作,直至滿意為止,如王羲之當初寫〈蘭亭集敘〉。

(2) 書畫家對鍾愛的同一題材一生中創作多次,也是常有的事,如後人寫〈蘭亭集敘〉、〈千字文〉、〈赤壁賦〉等等。

(3)二十世紀書畫展覽銷售會中,同一作品常見「重訂」例,此為市場需求。

(4)工筆畫,特別是人物畫,創稿不易,畫家往往留有底稿(古時之「粉本」及壁畫之「小樣」),日後繪製時常據舊稿鉤描,如張大千的楊妃調鸚,但每幅裝飾細節及設色都不同,更不用說傅抱石的湘妃及林風眠的寫意仕女畫等等,各有小異。

由於上述同一書畫家同稿多本真跡的產生,並不在嚴格要求如複製般的精準呈現,因此在複本之間不會像印刷品那樣雷同,每本之間必然產生自然的差異,其相異的程度視精工及寫意與否,或書字大小和書體之間的楷行草及書寫速度而異,在書寫上愈自由快速及長篇的作品之間,其所產生的相異度必定愈大。然而在這樣的「同款同稿多胞本」例中,從筆性和品質上應是難分軒輊和優劣互見,因此上述這些「多胞本」仍然可以判定是同出一手的真跡。

2.同款「多胞本」作品中的真偽規律

上述是「同款同稿多胞本」皆為真跡的例子,但是書畫中往往有較多的例子是「一真餘偽」的情形(也有真跡尚未現身時,二本或多本皆偽的狀況),這種情形往往發生在同稿多本的徒手複製充真作品上(有別於「木刻浮水印」半機械的複製品,往往也對一般人造成「真跡」的錯覺),這種「多胞本」的特徵是:「多胞本」之間的過於逼似性和雷同性,好似印刷複製一般,特別是在自由度極高的寫意畫或大行草作品中,如果發現亦步亦趨,幾乎可以重疊的作品時,或再有同一日期同一上款時,就幾乎可以肯定其中有複製偽作的存在。

讀者如果對上述的原則有了共識,當吾人面對「雙胞」或「多胞」案的時候,除了將原先以「夾宣」書寫的作品,揭成上、下兩層皆為真跡的特例之外,一般可以得出以下的程式:

(1) 同款又同時的「雙胞」或「多胞」之中,最多只能有一本為真,即「一真一偽」或「一真餘偽」。

(2)但也不能排除真跡尚未現身的狀況,即目下的同款「雙胞」或「多胞」全是「量產」的複製品,其中並無真跡。

以上的兩種狀況,也就是功先生所說:「同時出現同樣的三件,無疑其中至少有二件是摹本,甚至三件全是摹本。」(註29)其區分的方法:

(3) 在同款「雙胞」或「多胞」中,如果能證實為同出一手的狀況下,則這些作品全屬「克隆術」的複製品。如果在品質上或技法上能區分高下優劣,顯然出於二手,如其中只有「偽好物」與「偽劣物」之別,仍然是二者皆偽的情況。如一為瀟灑自如,並與其他真跡同一水準和風格,一為遲滯描摹,這才可能分出原作和複製品。

一般來說,當出現同款「雙胞案」或「多胞案」時,所謂「不怕不識貨,只怕貨比貨」!所以好像比較容易區分出優劣和真偽來。但是鑑定大多數的作品是沒有這種比較機會的。即使發現了雙胞或多胞,吾人也要謹防複雜的狀況。茲舉例說明如下:A為真跡,B為複製本甲,C為複製本乙,至少會有以下三種狀況:當三本中只出現一本則無從比較;當出現A、B,或A、C兩本,則易得正確答案;如三本同時出現,也容易解決問題;如只出現B、C兩本,不論是B、C兩本同出一手,或出兩手,事實上是「兩者皆偽」,但是其間總有優劣,就易誤導為「一真一偽」的判斷。但困難和吊詭的是,當判斷的時候,實際上並不知道究竟是上述的哪一種狀況,或者是根本就沒有複本的問題存在!所以謹慎的鑑家,即使面對單一作品時,也要隨時謹防它有複本的存在以減少「誤判」。

3.印章在「雙胞」或「多胞」中的解碼作用

書畫真偽優劣的判斷,不免牽涉主觀性,較不易取得共識,但印章之異同與真偽,比較機械性而容易達成共識,故往往具有解碼的關鍵作用。

原作者既無必要複製或克隆自己的作品,故在「雙胞」或「多胞」作品中,應該只有在真跡上鈐有作者的「真印」,與其他複製品上也是複製的作者印和收藏印當有區別。

由於在照相製版術被應用到複製真印之前,所有偽印都是人工摹仿刻製,而在摹刻過程中必定產生與真印或多或少的差異,提供吾人區別真偽的線索。因此當吾人發現兩件作品上的印章完全一致是同一方印章時,其答案是:二者俱真,或二者俱偽。其真偽則依作品之真偽而定,作品真則印真,作品偽則印偽。因此,如作品為「克隆」,則在一般情況下,印章亦為「克隆」,但由於有「人亡印存」的事實,亦有「真印偽蓋」的可能,所以「真印」不能判定「真跡」。此外,原為真跡而無印之書畫,也有被後人蛇足,蓋上偽印,所以也耍慎防以「偽印」而定「偽作」。因此,判定真偽仍以書畫本身的真偽為主(註30)。

反之,如證二印以上為「克隆」或「偽蓋」,則可以輔證此「雙胞」或「多胞」的書畫作品,亦同屬「克隆」,沒有「一真一偽」或「一真餘偽」的可能,而必當是「二者俱偽」或「三者俱偽」,因為若「多胞本」中有一本是「真」,則其印章至少有「一真一偽」之兩種印式,甚至三本各不相同的印式;若同款「雙胞」或「多胞」中只有一種印式,則二本或多本俱偽(註31)。

4.異款同稿「多胞本」問題

此與同款者不同,雖亦為「雙胞」「多胞」,但可能皆真,如宋廣、董其昌各臨〈自敘帖〉,兩本皆真。但應防作偽者偽託宋、董之名,或偽署另一小名家之款,使人難於比勘,鑑者稍一疏忽,即成誤鑑。然此例與本文無關,故不細論。

七、〈流日半卷本〉為〈故宮本自敘帖〉的真偽解碼

前文已證實〈故宮本自敘帖〉與〈流日半卷本〉及〈契蘭堂本〉的祖本同為「同款多胞本」,現在要更進一步去深入瞭解這三本之間的真實關係以釐清〈故宮本〉的真實身分。

1.解碼共識

筆者在前一節中,也討論了同款「多胞胎本」的鑑定規律,其中最為吾人所關注的,是在這多胞胎之中,有無母子關係存在?即一真二偽的關係,或這三者只是「同胞」關係,並無母本存在,也就是三者俱偽?如何決定它們之間的關係,先要具有以下的共識。

吾人可以理解,當懷素(737-800)大約在四十歲出頭時(777)集眾多詩人歌詠其狂草之詩句而成了長達七百字的〈自敘〉後,直至其去世的廿三年中,很可能不止書寫一本,但是那些真跡作品絕大多數是以狂草放筆直書,書寫時不但快速,而且隨其情緒起伏及飲酒多寡而忽大忽小,從兩三公分到十餘二十公分,故每本之間的差異性必然顯著,不要說年差一、二十年,即使在同一天內有時間和情緒寫兩、三本,這兩三本中也絕對沒有從頭至尾每字的大小或草法、上下聯綿字的牽絲、每行的字數和行款斜正會若合符契般可以重疊套合的。

例如〈故宮本〉全卷中出現三次「懷素」自己的名字(註32), 其大小和寫法也都各異,更不用說個性放逸的懷素,每次作書,雖不一定都在酒後,也都是在興致高昂的當下,甚至多半在有人圍觀的場合,隨著書寫的節奏、詩句內容的激發、觀眾的互動、筆墨紙張的差異等等,因其創作的時機、情緒與場景無法複製,故其書寫出來的作品也絕對不可能吻合套疊。也就是說,懷素不可能也沒有必要「複製」或「克隆」自己的作品,如果是「克隆」,則必定出自他人!這是吾人最重要的共識。這與「刑事鑑識學」中簽名鑑定的原理是相同的:「同一個人在兩個不同情況下簽名時,字跡筆劃特徵或許會相同,但是每一筆一劃均能吻合者可謂沒有。」如果有,「反而有可能成為描摹的一大缺點。」(註33)反而容易識破。

再從母本與仿本之間相似度的極限性來看,後人臨仿前人書,由於時代的差異,造成工具上包括紙、筆、墨的不同,以及書寫者運筆習慣與時代風氣的相異,都能造成與母本之間的差距,而這種差距與同一人書寫多本之間的差異不同,應該是可以區分的。而這三本「多胞胎」的相似度已經超過母子關係的極限,而必定是有意識複製下的「克隆」作品。

2.〈自敘帖〉「多胞本」的解碼

(1) 當「狂憎」懷素於酒後「走筆如旋風」般,寫出七百字的每一件〈自敘帖〉,絕對是一次性不能重複的作品,懷素自己也絕對不會,也無必要去複製自己書寫的〈自敘帖〉。

(2) 三本中最為相互近似的是〈故宮本〉與〈流日半卷本〉,其相近的程度絕對超過後人臨前人作品的程度,而是同一個人以同一稿本,用相同的筆法,以同樣的毛筆寫在同樣的紙上,才能以縱筆快速書寫到如此相似的兩本〈自敘帖〉。

(3) 三卷均書於「大曆丁巳冬十月廿有八日」。(圖十六)

〈故宮本〉與〈契蘭堂本〉均有懷素自題書寫年月日,卻同為「大曆丁巳冬十月廿有八日」,如此七百字的大卷在同一日內寫兩卷不是絕不可能,而是可能性很小;即使同日寫兩卷,他寫第二卷時也不會映著第一卷亦步亦趨逐字逐行地「映寫」;至於〈流日半卷本〉雖然失去首尾,但就這三十行與〈故宮本〉如此逼似的程度,其末句年款想必也是同年同月同日。即使懷素對第一卷認為是愜心滿意之作,想要再書一卷,在那樣快速的過程,也不會這麼耐心臨寫自己作品到如此逼似的程度!這是任何一位書家可以體會的書家心理和實際操作經驗。一般人尚且不會如此去「複製自己」,「狂僧」會嗎?

(4) 三卷均有蘇子美補字。(圖二一)

更何況宋人記錄的多本,元人所見數本皆有蘇子美補字,以及所見五、六本,如出一手。據常理推測,這麼多「如出一手」的〈自敘帖〉,且〈故宮本〉與〈契蘭堂本〉都有所謂的蘇子美補書,那麼,推測〈流日半卷本〉的卷首想必也是如此。

(5) 兩三卷在同一處有相同的誤書,有同樣的多餘字,又有相同的顛倒字!這絕不可能是巧合,而是根據同一祖本複製的關係。

從書跡來論,這三本之間並無顯著的優劣,相似性太大,因此並非是祖本和臨本的關係,而是三者出於同一祖本之孿生兄弟的關係。

3.南唐及蘇氏收藏印解碼(圖十三、十四)

〈故宮本〉與〈流日半卷本〉出於同一手的另一重大「物證」乃是鈐用同一套南唐及北宋收藏騎縫印。因為,如果此二本之間有母子關係的話,則至少在仿刻的印章上要有不同。

〈流日半卷本〉上有兩列完整的騎縫印和首尾兩列半印,(圖十三),計有南唐的「建業文房之印」,以及蘇氏家族的五印:「佩六相印之裔」、「許國後裔」、「四代相印」、「武功之記」及「舜欽」。將〈故宮墨跡本〉的騎縫印影印在透明投影片上,與〈流日半卷本〉的騎縫印左半右半各自重疊比對(因為在接縫處各自歷經不同的重裱裁切,造成各印的寬度均不相同),發現這六個印章完全相同,這就是解碼的重要密碼。因為它們都是具體的「物證」,不存在主觀判斷的差異。

根據以上的比勘,知吾人所論這三卷,都有同一方南唐的「建業文房之印」,這又令人詫異了!怎麼在南唐內庫同時收了三本「多胞胎」的〈自敘帖〉?(註34)這當然是不可能的事!

既然南唐內府不可能同時收藏這三本同年同月同日所書的「多胞本」〈自敘帖〉,又要在同一日重裝,那麼這一方「建業文房之印」還有真的可能嗎?

這方「建業文房之印」既然是假的或偽鈣的,則這兩件懷素墨跡本〈自敘帖〉還有是真跡的可能嗎?

筆者在撰寫前書時,對於該南唐印的真偽,認為「目前尚為無解」:「關係到故宮墨跡卷真偽的輔助證據,除了帖尾的邵周等題記之外,最重要的是南唐內府的鑑藏印『建業文房之印』。然而此印別無更可靠的印章可以比對⋯⋯尚無法確定真偽。所以此印的真偽與故宮〈自敘帖〉的真偽,成了互為依存而不可解的循環論證。」(註35)

本來,傳世「建業文房之印」向以故宮本〈自敘帖〉上者作為標準,又無別本更佳者可以比對,既是類似「孤本」的印,其真偽之定奪,十分困難,前文(書畫「多胞本」的規律)中曾述及印章之真偽當以作品之真偽為定。現在發現了此印也有「雙胞」及「多胞」的問題,就可依邏輯判斷其偽。即使在高科技檢測下,似乎能分別此印與蘇氏家屬五印的印泥印色,仍無明確的結論。縱然有日發現考古資料證此印是真,然而出現了〈流日半卷本〉的多胞本之後,就有解了,吾人可以肯定故宮墨跡卷上的南唐印不可能是「印章的原主」在當時鈐蓋,而是為複製者所鈐印,所以在鑑定法則上仍然屬於「真印偽用」類。(圖十三)

以下再提供兩則證此乃「偽印」之輔助證據:事實上,在北宋確是有人偽刻「建業文房之印」,米芾在《書史》中說:「唐坰處黃楮紙伯高千文兩幅,與刁約家兩幅一同是暮年真跡,每辨六七字,刁氏者後有李主徐鉉跋,為人偽刻建業文房之印印之,連合縫印破字,每見令人嘆息。」

以上是米芾告訴我們在北宋時期是有偽刻「建業文房之印」鈐蓋在張旭作品的案例,這是一個記錄上的佐證。

再者,筆者終於找到了另外一方「建業文房之印」(見「圖十三」中之二刻拓本)可以作比對。那是在《寶晉齋法帖》中的〈王獻之鄱陽書具帖〉(註36)前後各有一方。筆者知道:a.不能以法帖中「摹刻」的印章作基準。b.難於確定該王獻之帖上的此印為真。但是此帖上還有南唐內府的另一收藏印:「集賢院御書印」,帖後並有唐貞觀年間歐陽詢的題記,從整體來看似乎是比較可信的。再將〈自敘帖〉上的此印與之比勘,二者雖極近似,然而全印的風格,〈自敘帖〉上者更為工整,特別是橫劃,均作挺直的平行線,與北宋時代的「九疊文」印風,如徽宗時的「睿思東閤」(見圖十三a)以及徐鉉所書的〈繹山碑〉上的篆書風格類似,而〈寶晉本〉的所有線條較為柔軟而不規整,風格較古。除此之外,比勘二印中「建」字右半各豎與下方一橫相連或不連的差異,「文」字右下方三撇、「房」字下方二筆、「之」字最上方兩筆等的弧度,及「印」字上下二筆接續與否及缺口位置等,均有明顯的不同。再者,〈墨跡本自敘帖〉二本的「房」字,其「戶」部右上角作「ㄑ」,為脫軌不尋常的篆法。以上的這些差異乃緣於原印之不同,而非出自摹刻失真。並且,「建業文房之印」既為騎縫鑑藏印,為何在〈故宮本〉的第一縫上獨缺此印?當是複製者的失誤。所以經以上諸細節的交叉互證,共同指向〈故宮本自敘帖〉上的「建業文房之印」並不是一方南唐內府篆刻的原印,乃是北宋人的仿刻製品。(圖十三)

在過去,「由於對『建業文房之印』及蘇氏家族印,在目前也未找到有效區分印泥及斷代的方法,所以只能作假設和推理。」(註37)現在有了〈流日半卷本〉上的印章來比對,知有「雙胞」問題,又以〈寶晉齋法帖〉中的二印作比勘,也就不必等待更先進的科技幫助,就可以合理的邏輯作出此印為偽的判斷來。(請參閱下文:〈對故宮懷素〈自敘帖〉高科技檢測結果的回應〉)

蘇氏五印:「佩六相印之裔」、「許國後裔」、「四代相印」、「武功之記」及「舜欽」,這五印也經一一比對之後,證實兩本所鈐為同一套印章。就蘇氏一門,或蘇舜欽個人的印章而言,本來在屬性上也是收藏印,但是同樣的,蘇氏竟然同時收藏了書寫於同一天內,以及同樣從南唐內府傳來的至少兩本甚至三本〈自敘帖〉,可能嗎?

換一個角度來看,如果兩本墨跡本上的收藏印並不是同一套印章,而是各不相同的兩套印章,則在真偽的邏輯上,尚可以作出不同的推論:即有「一真一偽」的可能性。然而現在,從印章上看是同一套印章,也就排除了真印的可能性。

綜上所述,由於〈流日半卷本〉的出現,〈故宮本自敘帖〉不論從書跡的相似度,及相同的書寫日期、蘇舜欽補字和誤書,又有同一套收藏印等等,都說明了這三件長卷是同手「量產」的「複製品」。

八、〈故宮本自敘帖〉的書法問題

以上是因為〈流日半卷本〉的再研究而發現了〈故宮本〉的新問題,證實了不可能是出於懷素親筆。現在再要回頭來檢驗和印證前人對〈故宮本〉書法的看法,以及從實跡中找出它為何不可能是懷素的親筆。

1.明清以來已對〈故宮本〉書跡起疑

對於〈故宮本自敘帖〉的書法優劣或真偽,自明代中葉以來,就陸續有些不同的看法,持續影響到近現代,終於在二十世紀初引發了一場激烈辯論。茲將異見引述於下:

首先是從文徵明的兒子文嘉起的明代鑑藏家表示不同的意見。

(1)文嘉(1501-1583)在《鈐山堂書畫記》的〈天水冰山錄〉曾指出陸全卿本(即今〈故宮自敘帖〉)云:「以余觀之,似覺跋勝。」(註38)其意即宋跋為真,勝於自序其疑可知。

(2)范大澈(1524-1610)〈碑帖紀證〉中〈淳熙祕閣續帖〉條云:「文壽承等刻陸水村水鏡堂〈自敘〉,人多稱賞,余獨知其墨跡之贗,壽承甚嘉余鑑識。令見宋拓,益可知矣。」(註39)據此而知文彭也持此論。明指其為贗品。

(3)王世貞(1526-1590),《藝矩卮言》:「其書筆力遒勁,而形模不甚麗,以故覽者有楓落吳江之嘆,而吳人至今刺刺以為非真。吳人多不以為真。

(4)沈碩(1577)。李郁周云:「首先明指蘇液本〈自敘帖〉為『跋真帖摹』的鑑識者是長洲畫家沈碩」(註40),見於詹景鳳(1540-1598)的《東圖玄覽編》,記一五七七年前後沈氏評文彭手中的〈自敘帖〉為偽摹而跋真。

(5)項穆(約1550生,由項元汴生卒年推知)〈書法稚言‧中和篇〉論懷素書云:「懷素〈聖母〉、〈藏真〉,亦多合作⋯⋯世傳〈自敘帖〉,殊過於枯誕,不足法也。」(註41)項穆的評語,並不是從鑑定的立場判其真贗,但就書法來論是不足為法的,隱約中透露一些訊息。項穆又曰:「獨其自敘一帖,粗魯詭異且過鬱濁,酷非平日意態。」(蕙風堂影印〈綠天庵本〉後〈懷素傳〉中所引)其評甚顯。

自此之後,直到民國初年,朱家濟在〈關於鑑別書畫的問題〉一文中(註42), 引述以上文嘉等言論,認為〈故宮本〉書法不無可疑,遂引起了過去二十多年的學術研討。

(6) 功〈論懷素自敘帖墨跡本〉中云:「故宮卷是重摹蘇本。」(註43)「利用原作的乾筆較多,連描帶擦,使觀者望去,儼然是那種燥墨率筆所寫成的。」(註44)

啟功在1991年〈論懷素自敘帖〉中又說:「墨跡大卷正文是另一個摹本⋯⋯墨跡大卷摹法極精,飛白乾筆,神采生動。而全卷正文,使轉彎曲處,又有遲鈍之感。」(註45)接著論〈契蘭堂本〉云:「雖可說經過刻石,但它每筆的軌跡全都毫無逾越處,遲鈍處也同樣。」最後說:「大概蘇家本(按指〈契蘭堂本〉之祖本)也仍是一個摹本。」(註46)

(7)徐邦達:「故宮墨跡卷〈自敘帖〉無一筆有做作的弱點,是臨寫而不是摹填。」(註47)又「我們都知道臨寫是放筆直書,所以每逢乾筆飛白處,必然絲絲通順,無渾膩之跡。⋯⋯至於自序,則文句又長字又多,乾燥的筆鋒隨處可見,但無一筆有做作的弱點,即使用半臨半填高手法來拓寫,也不可能不出一些漏子,因此只有對臨,方能達到字字不見做作的痕跡。」(註48) 徐意明說是「對臨本」。

(8) 蕭燕翼:「今傳〈自敘帖〉字跡非僅雙鉤一種,還有直接臨寫而成⋯⋯帖中臨寫之字文彭力所未逮,非文徵明莫辦。」又說:「帖中『狂來輕世界』一句三字枯筆的筆畫處,明顯為雙筆勾畫而成,而非一筆書下的枯筆開杈。」(註49) (圖二二)

蕭氏認定是文徵明所摹。筆者曾針對蕭氏意見說:「我們承認〈自敘帖〉墨跡卷誠如蕭先生所云,在枯筆處有極少數不尋常的分叉現象,但這是否因那一支毛筆以及特殊運轉法所產生的自然現象?實不得而知。」(註50)

現在有了新證據,後文將說明蕭氏所言「雙筆勾畫」是實。總之不信其為真跡。

(9)李郁周析論徐邦達所論諸點,反對徐氏以為故宮墨跡卷「是臨寫而不是摹填」之論,李氏一再說:「事實上故宮卷是映摹本,行筆遲緩軟弱,轉折遲疑停頓,乾筆重複擦描與別筆另加之處,觸目可見,不是臨寫本,對照文徵明雙鉤填墨刻石的水鏡堂本〈自敘帖〉可知。」(註51)「將故宮卷的摹寫者繫於一人,非文彭莫屬。」(註52)

李意咬定是文彭一手所摹。當筆者提出「反摹本說」及「反文彭說」時,認為較尚主觀的真偽問題實難論定,所以致力於〈故宮本〉中比較具有客觀論據的斷代問題,將下限定在北宋末。近人中雖也有認〈故宮本〉為真跡的,但在證據上並不充分。但是現在發現〈故宮本〉只是「多胞胎」之一,其書法問題就可以化主觀的認定為客觀的分析了。

2.〈故宮本〉的書法分析

如果從嚴而論故宮卷的書法,倒確實有不少誠如上述學者們的指摘,李郁周承功、蕭燕翼二氏等的觀點說:「行筆⋯⋯軟弱,轉折遲緩停頓⋯⋯與別筆重加之處。」

但並不嚴重到「觸目可見」的程度,而且也沒有啟功所云「重複擦描」和太多「遲緩」的大毛病,因為全卷的書寫速度可稱是快速的。對於「行筆軟弱,轉折遲疑」,各人的官覺感受可能有些差異,個人在反覆觀賞時也發現一些用筆轉折及結字的不甚理想之處,擇其顯者如下:第八行「謁見」,第四十三行「姿性」,第四十五行「法、為」,第四十八行「激昂」,第五十二行「一言」,第五十八行「室」,第五十九行「捨」,第六十二行「溢乎」,第六十三行「述」,第七十五行「電」,第九十八行「知、語」,第一○一行「間」,第一○二行「忽」,第一○四行「千萬」,第一○六行「馳」,第一○九行「劣」,第一一○行「父司」,第一一五行「狂來輕」,第一一六行「醉」、第一一九行「奧」字粗筆不論是如何寫成的,也與全卷不協調,第一二二行「徒」,第一二三行「愧」等字,對筆者來說都有些扭捏不自然處。

然而當筆者在驗證〈故宮本〉墨跡卷是否如蕭燕翼及李郁周二氏所舉字例定為「摹本」時,雖也覺得那些字出乎常情,不易解釋,當初只是以偶發或突變的分岔現象來理解,因為細審之下,絕不是李氏所謂的「摹本」,如此而已。

其實筆者對〈故宮本〉的書法本身,曾在北京大學對「中國書法在線」網站的唐朝軼說:「也不是說全部都寫得那麼好,有些地方寫得也不是很好。」(註53)

筆者在傅申《書法鑑定》《書法鑑定》中也曾說:「筆者實並未將〈自敘帖〉的書法視作無瑕的懷素最高代表作。」(註54)

現在因為確定了這是「映寫」的本子,再將〈故宮本〉及〈流日半卷本〉兩〈自敘帖〉墨跡本以及〈契蘭堂本〉三者互勘,倒確是可以驗證蕭氏的「雙筆勾畫而成」以及李氏所謂「別筆另加之處」的幾個例子:

(1)「入」(見第六十五行「勢入座」)(圖二三)

〈故宮本〉在左撇筆的下方有一較短類似賊毫的細筆,水鏡堂刻本據母本稍加改善,仍然有點突兀不自然,另驗〈流日半卷本〉及〈契蘭堂本〉均無賊毫現象,至此方知〈故宮本自敘帖〉的作者在映寫時發現這一撇寫得太細,或又因其祖本略有飛白如〈契蘭堂本〉,所以趁勢補加一筆,卻因提筆太高而寫得太細,運筆有些遲疑,又與第一筆分得太開,如再補一筆又擔心會太粗或亂絲了,因此就留下這不自然的一筆。當摹刻〈水鏡堂本〉時,以刀代筆,反而遮掩了墨跡本的軟弱,因此刻本反比母本的墨跡本好。(參閱圖八)

(2)「來」(見第九十行「醉來信手」)(圖十、圖二二)

〈故宮本〉「來」字左半第二折處分叉成兩股,〈流日半卷本〉及〈契蘭堂本〉皆未分叉。〈故宮本自敘帖〉兩股作平行之勢,而左股稍短,右股稍長一公分餘,已不合常理,在如此情況下,末一筆起首落筆處竟然又能合成一股,毫無分叉現象地以細筆開頭,這在快速的聯筆動作之中是絕不可能發生的現象!這種情形,除非書寫者在發現分叉之後,停筆在硯池上舔筆整毫再繼續書寫,這最後一筆才不會再分叉。但我們知道,如是懷素親筆,當其振筆疾書時,不可能在一字的半中間突然停筆去整理筆亳的!即使硬說他這一次因特殊緣故而停筆了,也不能解釋那分叉的兩股,其長短有這麼大的落差,這顯然不是一筆完成的現象!誠如蕭燕翼氏說:「明顯為雙筆勾畫而成,而非一筆書下的枯筆開杈。」(註55)

當吾人將「來」字比勘〈流日半卷本〉及〈契蘭堂本〉時就可了然其緣由,因為那兩本的同一筆都較粗而並無分叉現象,(而〈水鏡堂本〉依樣照刻),追究〈故宮本〉之分叉,實乃在左方第一筆寫完之後,發現較母本太細,於是趁勢再補一筆,因為要求快速運筆揮毫時,未能將補筆與第一筆合成自然的一筆,故而形成這令人生疑的異常開叉現象。

在〈自敘帖〉中的第一一五行,又有一個大書的「來」字,〈故宮本〉竟然也出現同樣的分叉現象,雖然〈流日半卷本〉只到第九十四行為止,無可比勘,但〈契蘭堂本〉第一一五行同一字的這一筆也較粗而無分叉的現象。(按〈契蘭堂本〉「來」字第三筆末梢上翻,與第四筆的起筆完全反向而不相聯貫,如要說〈契蘭堂本〉的祖本是懷素真跡,也令人難以置信!所以這也呼應了老以為〈契蘭堂本〉的祖本也是一個摹本的推論了。(這顯然又是因為〈故宮本〉在快速映寫的過程中寫得太細了,所以又補上一筆的結果。

(3)「輕」(第一一五行「狂來輕世」)(圖二二)

接著上舉同一行的「來」字,下方的「輕」字,「車」旁第二筆也出現不合常理的分叉複筆現象,〈水鏡堂本〉也照樣畫葫蘆,而〈契蘭堂本〉並不如此。但這只是兩本間的「小異」,若合第一一四與一一五這兩行共觀之,〈故宮本〉與〈契蘭堂本〉間的結字與行款顯然是「大同」,二者一定是根據同一祖本快速「映寫」複製而成的。

(4)此外筆者對蘇舜欽補書本,也在傅申《書法鑑定》《書法鑑定》中說過,當時容或有多本懷素〈自敘帖〉真跡傳世,也不可能每一本的前一紙都糜爛了,而讓蘇氏在每一本上補書了六行。(註56)因此在北宋時,應當只有一本是蘇氏補書本,而在傳世作品中就已經至少有〈故宮本〉與〈契蘭堂本〉兩本補書本了!若果真如老所云:「卷首自懷素家長沙起各行筆跡一致,與蘇舜欽自書跋尾草體不同。」(圖二一)「即以這六行論,筆法與後邊正文絲毫沒有兩樣。」(註57)

這也的確是吾人對〈故宮本〉與〈契蘭堂本〉的困惑,(註58)不是也說明了這兩本都不是當時蘇舜欽的補書原本,都是從首至尾由一人書寫,所以使得「沒有一卷從第七行起是懷素真跡」的結論,更具說服力了。

3.印證蕭、李二氏對〈故宮本〉書法的觀察

筆者過去諸文似乎專向李郁周兄表示異見,其實李氏對〈故宮本〉書法的指摘承功、蕭燕翼二氏的論點,有一部分是正確的,只是認為李氏不能用刻本去推翻其母本而已。筆者之不同看法主要有四點:一、〈故宮本〉非是鉤摹本而為「寫本」;二、〈故宮本〉不是文彭摹本,且能將〈故宮本〉的斷代下限提前為北宋;三、〈故宮本〉上之宋、明人跋皆真;四、釐清〈故宮本〉實為〈水鏡堂本〉的母本。如此而已,筆者也從未表示此卷為真跡,因此只有對李氏的一部分舉證,如紙幅、行款、行氣、行間挪讓穿插等等,因為這些都是從誤解子母關係以及摹刻和剪裝時的調整而來,故而不能同意之外,其實本文對〈故宮本〉書法的重新審察,很多是在呼應與印證李氏對〈故宮本〉在書寫時筆墨上缺失的指摘,諸如:點畫氣勢呼應承帶不當,連筆提按不分、粗細不別、墨色枯乾、飛白開叉別筆另加、行筆拖遝怯弱、線條繚繞、轉折輕率、摹寫疑誤等等(註59),雖帶有主觀的審美標準,但大都言之有物,確實暴露了〈故宮本〉不是懷素親筆的蛛絲馬跡。(圖十、二二、二三)

而特別令人感興趣的是,李氏並未挑剔刻本中甚多不及墨跡本之處,而專去針對摹刻本中的優點去指摘其母傅申《書法鑑定》法上的弱點,在方法上雖有偏頗,但所得結論是正確的。從此一個案,益信摹刻高手的確如魔術化妝師一般,可以化腐朽為神奇。此語雖不免誇張,因為〈故宮本〉絕沒有那麼不堪,只是以懷素的標準去衡量,墨跡中的弱筆不應出自懷素親筆,確實經摹刻之後被強化了。

李氏將〈故宮本〉說成「鉤摹本」雖非正確,但後來提出「映摹」說,其實接近筆者的「映寫」說,是合乎事實的。只是其論說的目的在指向文彭因而與筆者的結論不同而已。在李氏之前,蕭氏繼老也已正確指出「來」字的分叉處:「為雙筆勾畫而成」;李氏繼之對〈故宮本〉墨跡中用筆缺失作更細緻的辨識,共同指向了〈故宮本自敘帖〉並非是懷素親筆,確實是值得吾人肯定的。

九、宋人摹本風氣與〈自敘帖〉複製技法

上述〈自敘帖〉有「多胞本」的現象,這是因應需求的必然現象,猶如明清時代摹刻、翻刻本的流行,以及現代影印技術一再的改進,而產生各種品質和價碼的複製品和印刷品一般。

首先吾人須瞭解,由於古代,特別是唐代,從帝王到書法界對前代名跡的珍視、收集的狂熱風潮,大幅度地促進了書跡複製技法的提高,除了唐太宗命當時的擅書書家各自徒手臨寫〈蘭亭集敘〉之外,唐人也將硬黃鉤摹的技法發展到極致,使後人難以為繼,一方面也是因為到了宋代發展了可以大量複製的刻帖法,漸漸取代了一次只能鉤填一幅的精品複製法,所以宋人鉤填的古法書相對減少,而朝向摹刻及傳拓方向發展;但是逼真的高檔複製品仍然是藏家爭取的對象,並未被刻拓本取代。可見唐宋時期對古法書的複製術早就已經發展到在現代照相影印技術發明以前的純手工技法的高峰時期。認知了這樣的背景之後,進一步再對〈自敘帖〉多胞本的複製技法作一試探,使吾人瞭解這些彼此逼似的「多胞本」是如何產生的。

1.宋人摹本風氣

本文一開始就介紹「宋元流傳數本懷素〈自敘帖〉」,就是基於上述歷史背景的產物。在此再補充一些北宋時代相關資料,以認知當時「多胞本自敘帖」產生的時空氛圍。

米芾《書史》不但記錄了同時代好友王詵,也包括葛藻等的作偽狀況。又記錄了蘇耆家藏三本〈蘭亭〉,其「第三本在蘇舜欽房⋯⋯固在第一本上也,是其族人(蘇)沂所摹」(註60)。故知蘇沂善於製作古法書的摹本,其品質勝過第一本之蘇易簡題贊本。

米芾又曾記,蘇州邵元伯「收蘇沂所摹張顛〈賀八清鑑帖〉,與真更無少異。又摹懷素〈自敘〉,嘗歸余家,今歸吾友李錞,一如真跡。」(註61)可見米芾嘗自收一蘇沂摹本〈自敘帖〉,後歸李錞。米芾也曾為蘇液題蘇子美家本。(按此二本未必是同一本,因蘇液本無李錞蹤影)。可見摹本的風氣在北宋時期仍在盛行,究其所以,乃是繼承唐初摹王羲之書跡,及武則天時代摹王氏一門書法的遺緒。

與米芾同時的大書家黃庭堅在〈跋翟公巽所藏石刻〉中也記錄了葛蘊(字叔忱,嘉佑八年(1063)進士)偽作的事蹟:「李翰林(白)醉墨,是葛八叔忱贗作,以嘗婦翁諸蘇,果不能別。」(註62)「諸蘇」當是蘇舜欽、舜元輩,可見蘇氏周邊也有不少偽仿高手。黃庭堅又曾在〈與黨伯舟帖〉中提到當時有一位善於臨摹的書家唐林夫(名坰,熙寧初賜進士)有一張特製的「臨書卓子」(即桌子):「唐林夫作一臨書卓子,中有抽替(即抽屜),卓面兩行許地,抽替中置燈,臨寫摹勒,不失秋毫,知此制度否?」(註63)

雖然從這一簡潔的描述中,不能完全瞭解此臨書桌子的結構,而且宋代尚無透明的玻璃板,但既然特別設計在抽替中置燈,而且臨寫摹勒,「不失秋毫」,令人聯想起20世紀利用玻璃桌子由下方電燈照射的摹寫設備!無論如何,唐宋人精準的鉤摹響搨技術,必定也同時發展出一種特殊結構的桌子,由此一描述可以得到了證實。

由此可以明白〈故宮自敘帖〉有「多胞胎」問題,而且是「克隆」複製成的量產品,就是以上時代氛圍的產物,不論是從書法的用筆結字和行款以及印章的一致性,以及無巧不巧地同在南唐的「建業文房」中收藏,因此肯定它們都是複製的同胞兄弟本,其中並無母本或祖本之別。然則如何解釋其製作方法,以及墨跡中的特殊筆跡現象?

2.〈自敘帖〉「多胞胎」的複製方法

經過將〈自敘帖〉如此相似的「多胞胎」各本(包括兩本墨跡〈故宮本〉及〈流日半卷本〉和一本拓本〈契蘭堂本〉)的筆法、字形及大小,上下字牽絲、整行的行款,甚至左右行間的關係等等的比對,無不具有高度近似,但又各有優劣,三者之間有同胞關係而無母子關係,現在要問的是:究竟這些如此相似的「同胞本」是如何製作的?這要看以下諸條件來決定。

因為從〈故宮本〉的紙質及墨法來看,是白麻紙而不是硬黃;〈流日半卷本〉雖未見原件,然從墨法觀之,與〈故宮本〉當屬同類,這種紙都不適合作纖毫逼真的雙鉤廓填。雖其透明度並非毫髮畢現,但仍能粗略映見下層字影,這是物質上的先決條件。

從兩墨跡本的字跡來看,除了極少數是例外有補筆之外,全是單筆書寫的「寫本」,沒有鉤填的痕跡。以投影用的透明片,將三本作相互重疊比勘的結果,二墨跡本每行字的大小行款是可以重疊吻合的,而在行間則有或多或少的移動。

綜合以上的觀察,這三件「多胞胎」作品的實際製作程式,據筆者個人的理解,提出可能的製作方法,並將這種複製的方法定名為「映寫」。而在李郁周諸文中,先後對〈故宮本〉的書寫性質,原在「雙鉤填墨」與「映摹」之間游移,其最接近的說法是:「故宮卷是就原本映摹書寫的,點畫字形與原本大抵相似,但無法完全吻合。」(註64)

這個結論基本上是正確的,是相當接近事實的。(只是不該以〈水鏡堂刻本〉作為證據)。筆者對「映摹」這一詞彙也可接受,但是為了強調書寫速度的不同,〈故宮本〉較少「摹本」用筆遲緩的缺點,較多「寫本」的線條靈活度,所以改用「映寫」似乎較為恰當一點。

以下為筆者推測的「映寫」可能的製作方法與步驟:

(1)為了不污染原作,它們不可能是直接映著原作書寫的。

(2)因此,先要製作一個供「映寫」用的「底本」。用不透墨和較具透明度適於鉤摹的紙,映著原跡只求製作一個粗具形似及行款的鉤摹本,填墨時不求精細,因為這是不用擔心在覆紙其上映寫時會被污損的底本而已。

(3)在正式「映寫」製作前,先面對原跡細察,並揣摩其用筆轉折牽絲和聯綿字,臨寫精熟。

(4)然後以白麻紙或其他書寫用紙,覆蓋在先前製作好的鉤摹底本上,像描紅一樣地映著鉤摹本的字影,用單筆快速「映寫」而成。只有在用筆較原跡過細的地方,試圖用重複方向的運筆以加粗其線條,當複筆不順時就會露出不自然的破綻,如前文〈故宮本的書法問題〉所舉之「入、來、輕」諸字。

(5)在「映寫」複製的過程中,由於並沒有將待寫的紙與下層的底稿加以嚴格固定,因此映寫的主要單位是一行,每當續寫第二行時,上層的紙常會有或多或少的小幅度移動,這是吾人將兩幅墨跡本投影套疊時發現每有行距差異的原因,特別是〈契蘭堂本〉,明顯看出因兩次摹刻剪裝對其行距間的改變。但是在同一行內,其結字的大小、行款的欹正,基本上是一致的。三本相異處乃是在每次的蘸墨量以及快速書寫中所不可能避免的筆劃長短和弧度的些微差異筆劃中用墨濃枯的不同。這正是證明了這三件絕不是以鉤摹手法所製作的複本。

但是即使這些複本不能完完全全地套疊在一起而略有參差,對這樣純熟精準的掌握度,足以到達令人驚訝的程度,因為人手究非機器,而這種近似度,已經是像機器一般了!絕非沒有高度專業訓練的現代人所能做得到的技藝。這絕對是古代「映寫」能手中的一等高手的複製絕作!並且由於這三件都是用單筆書寫的,其筆性的近似度已經分不出有第二手的存在,而且是由同一手在同一時段內用同類的毛筆所書,否則其間的差異性會增大。由於任何大書家不可能如此「克隆」自己的作品,更不用說嗜酒的「狂僧」懷素!再加上同一套「建業文房之印」和蘇氏家族收藏印,更顯示了「複製」的特質。因此可以肯定這三者之中絕沒有懷素的親筆存在,而全是根據懷素〈自敘帖〉的「克隆品」。

十、〈故宮本自敘帖〉之斷代與作者推測

排除了〈故宮本〉為懷素的親筆,仍然剩下該卷如何「斷代」以及誰是可能的製作者問題。

1.斷代:當在北宋1048-1096間

筆者在傅申《書法鑑定》《書法鑑定》中證實〈故宮本〉上的「趙氏藏書」印為趙鼎真印,因此將該帖文書寫年代的下限,可初步定到南北宋之際的趙鼎(1085-1147)。(註65)

後來台北故宮何傳馨兄發現〈故宮本〉卷首右下角有「邵叶文房之印」與宋跋上該印相符,可將上限提早到北宋末的邵叶(約1096年前),故筆者說:「這一年,距蘇舜欽於1048年補書前六行的時間只有四十八年而已。」(註66)

再進一步來推論〈故宮本自敘帖〉的書者。

「由於對『建業文房之印』及蘇氏家族印,在目前也未找到有效區分印泥及斷代的方法,所以只能作假設和推理,那就是保守地說:故宮墨跡卷(自敘帖)帖文,也包括帖尾蘇耆、李建中、邵周等題跋,如均出於蘇舜欽一人手臨,則蘇氏諸印皆真。而卷後的題跋皆真,其合裝成卷或至少同藏一處的下限在北宋邵。」(註67)

先回頭看看較早學者的看法。

功在1983年〈論懷素自敘帖墨跡本〉中說:「故宮卷重摹時間在真跋紀年紹興三年(1133)之後。」(註68)

徐邦達在1987年說:「故宮卷可能是蘇舜欽一手書寫的。」(註69)「故宮卷也可能是蘇舜欽以後之某人臨於〈淳熙祕閣續帖〉刻帖之前。」

至於筆者個人在傅申《書法鑑定》《書法鑑定》中,對〈故宮自敘帖〉的真偽和作者問題,有以下的總結:「〈自敘帖〉帖文書跡極可能不是真跡,也非摹本。如果不能證明『建業文房之印』及蘇耆和李建中的題記為真的話,則其下限定為北宋前半期,極可能出自蘇舜欽之手。」(註70)

又筆者於2005年四月間在北京大學接受唐朝軼的專訪時也說:「這是永遠會有爭論的,喜歡這件書法的覺得這就是懷素,如果覺得這件書法還有一點缺點的話,那你就可能保持懷疑,但是時代不會晚於北宋,甚至不會晚於南唐。」

然而因為發現了〈流日半卷本〉居然是與〈故宮本〉同出一手的「多胞胎」複製本,連同南唐的「建業文房之印」也被發現是出於複製或不鈐於南唐時期,所以已經絕不會有提早到南唐的可能。

何傳馨又將〈故宮本〉卷首壓在「群玉中祕」左方的半個大官印考證為北宋的「南昌縣印」(圖二五),與遼博藏歐陽詢〈行書千字文〉卷首騎縫印相同。其後何碧琪同學又指出故宮孫過庭《書譜》卷首騎縫大印可能為同一印,但此印模糊,自《石渠寶笈》以來即不能辨讀,然筆者以歐陽詢《千字文》卷首該印核對,可以肯定為同一印。其年代可能與蘇轍於紹聖三年(1096)謫居江西時為邵叶題跋有關,因此最後可以將〈故宮本〉鎖定在北宋。今根據前文推論出:

(1)〈故宮本〉已經不可能是懷素親筆原跡。

(2)〈故宮本〉的下限年代至晚也在南北宋之際的趙鼎,或可提前到北宋邵叶收藏的1096年前,上距蘇舜欽補書時最多只有48年。

2.〈故宮本〉書寫者推測:蘇舜欽?蘇沂?

再進一步推論究竟〈故宮本〉是何時何人所書,好像已經是呼之欲出了!

在傅申《書法鑑定》中對〈故宮本〉的主要論旨在證明它是「寫本」,而不是任何人的「摹本」,但從未斷定此書的真偽,誠如筆者說:「推論墨跡本上『趙氏藏書』印為真,並不意圖推論〈自敘帖〉是懷素真跡,只是與其斷代有密切關係。」(註71)又對〈故宮本自敘帖〉的可能性質和作者作出了以下的說明:

「按理,經蘇子美補書之懷素〈自敘帖〉只有一本。即使懷素生平將此得意之文,一書再書,但每卷之間必有差異(日期及書法),也不會在前六行都不約而同糜爛了。其所以會有這麼多都是由蘇子美補書前六行的自敘墨跡本,有兩種可能:其一是蘇子美除了為原跡補書之外,又臨出若干卷:因為他為了使補書起首六行的品質,逼近第七行以後的全卷,於是努力臨習,務求其筆法形神並似,所以產生了許多大同小異全卷本的副產品,都流傳下來,全被後人誤認為真跡。其二,當時蘇子美補書只有一本,其後成為名跡,遂為後人重臨重摹或重仿,流傳到後世,都在懷素名下。」(註72)

這一推測在前人的研究中,與徐邦達先生說的最為接近:「故宮卷可能是蘇舜欽一手書寫的。」(註73)

筆者在檢討李郁周「映摹說」時說:「它實是一個寫本。」(註74)又說:「將故宮墨跡卷作細密全面的『臨床診斷』之後,判定它不是『摹本』而是『寫本』,其實是將問題複雜化了。因為『寫本』所包括的範圍甚廣,從正面來看,它可以是『真跡』,但從反面來看,它可以是『臨本』,也可以是『仿本』或憑空捏造的『偽本』。」(註75)

「墨跡卷〈自敘帖〉若非懷素真跡,則取決於故宮卷帖文的真正書寫者而定。蘇舜欽是最可能的人選。若果是,則上限為慶曆八年(1048)。」(註76)

「其實在宋代的記述就有三本〈自敘帖〉,若三本都有蘇舜欽的補字,則誠如筆者所云:蘇氏為了補寫前六行,於是反覆臨摹以求逼肖,這些就是當時的副產品。上述的那一本所謂〈真跡本〉也應是蘇氏的副產品之一。」(註77)

以上引文最後一句中的〈真跡本〉,就是本文已證實的〈流日半卷本〉墨跡本的黑白翻轉版,現在發現了〈流日本〉墨跡本,就有了進一步的肯定。

懷素研討會後,筆者在北京大學接受「中國書法在線」網站唐朝軼的專訪,談到〈自敘帖〉的斷代和作者問題說:「如果這些印(騎縫印)是蘇舜欽家的印,是蘇舜欽蓋的,那前面補書的六行,就是蘇舜欽補的,而且蘇舜欽補的時候就認為後面就是懷素的真跡。」

後來談到科技檢測的結果:「我們第一次檢測不出來,結果日本文化財的新儀器可以分出第一紙和後面整卷的紙不一樣。而且,好像也能夠分得出墨色的不同,前面六行跟後面不一樣,如果真的是不一樣,我在中央美院的演講中也已經提到就是前面六行極可能是蘇舜欽的真跡,後面的〈自敘帖〉至少在蘇舜欽眼中認為是懷素的真跡。」(註78)

但是經過將〈流日半卷本〉與〈故宮本〉比勘之後,那樣樂觀的期待也落空了!而且原以為這是古書畫鑑定的「模糊地帶」也明確化起來,於是又回到蘇舜欽身上。

這一點,徐邦達先生也曾表達過相同的推論。因為他注意到〈契蘭堂本〉後蘇舜欽的補書題跋中,在草書四行之後有小字年款三行,其書法與李建中題字「極為相似」,因而不能排除蘇耆、李建中、邵周、王紹顏四則題記均出於蘇舜欽一人手臨的可能性。(註79)何況這幾則題記與〈故宮本〉也是「雙胞案」!

不過這樣的推論,也讓徐老不安,因為蘇耆是蘇舜欽的父親,所以我們是在陷舜欽於不義,說他同時偽臨了他父親的題記,也私蓋了他父親的印章! (註80)(按:甚至也偽蓋了「建業文房之印」)

這個理由,雖然並不構成推翻蘇舜欽所摹的必然性,但確是一個值得考慮的問題。在並不排除蘇舜欽的同時,有無其他的可能性?

如果蘇舜欽不會偽臨其父的題記,則又是誰、在什麼時候複製?所以徐先生又說:「故宮卷也可能是蘇舜欽以後之某人臨於〈淳熙祕閣績帖〉刻帖之前。」(註81)若然,則騎縫上的五方蘇氏家族印也應該是假的?而穆棣曾證明此五印為真,(註82)那麼是「真印偽蓋」嗎?!可見這一真相,還需要更充分的證據來破解。

徐老提到「蘇舜欽以後之某人」,於是又令人想起蘇舜欽家族的後代臨摹高手蘇沂了。前文〈宋人摹本風氣〉中述及米芾稱讚蘇沂摹〈蘭亭敘〉及張旭〈賀八清鑑帖〉的品質,米芾自己也曾收藏蘇沂所摹〈自敘〉,並贊其「一如真跡」(註83)。因此在目前蘇沂也成了蘇舜欽之外的不二人選了。從上述種種跡象來看,在時間上,在收藏原跡的關係上,在書寫能力和譜系上,在記錄上,全部指向:如果不是蘇舜欽,就很可能是其後代族人蘇沂了!

十一、〈故宮本自敘帖〉的題跋問題

證實了〈故宮本〉不是懷素親筆,那麼與〈自敘帖〉同紙卷尾的南唐、宋初題記的真偽問題,以及卷後的兩宋人題記與〈故宮本自敘帖〉是否原配?或何時移配?二問題尚待釐清。

1.蘇、李及南唐題記問題

筆者在傅申《書法鑑定》《書法鑑定》中已對〈自敘帖〉的〈故宮本〉卷尾同一紙上的蘇耆、李建中及南唐的重裝題記加以細審,其結論是:(註84)

a.三者次序後先位置顛倒並不是問題。〈契蘭堂本〉可能在摹刻時擅改。

b.三者並非鉤填而是寫本。

c.其中蘇耆與南唐題記皆為孤本,難以比勘;李建中與其傳世真跡如〈土母帖〉、〈同年帖〉及〈貴宅帖〉等禿筆自在的書風略異,真偽難定。

可見並無確證為真或偽的實據!可是這三者真偽又緊密聯繫到〈故宮本〉的斷代和可能的書寫者,他們是互為依存的。

現在因〈流日半卷本〉的再發現,可以證實故宮墨跡本的年代不可能到達南唐,如果那一組蘇氏家族及舜欽的印是蘇舜欽親自蓋上去的話,那麼當以蘇舜欽為最可能的人選,或是以他為上限。

此一結論,可以將筆者原先對蘇、李、南唐題記皆非摹本,及蘇、李「二人題記並非出於一手所寫」的觀察作進一步的推論和修正。

由於這三則題記寫在〈故宮本〉卷尾的同紙上,而它們的紀年都比蘇舜欽的補書紀年為早,既然〈自敘帖〉的上限是蘇氏,所以絕不可能是真跡,這與上述比觀李建中的其他書跡時認為略有差距是符合的。至於原先對蘇、李二人書法「並非出於一手書寫」的觀察,應是臨寫者頗能掌握蘇李二人原跡中不同的結字,故而在細勘時有所區分,故筆者仍說:「尚待解的問題在於是否為以上各人親筆或出自他人臨寫,這才是難題。」(註85)可是現在這一難題也解決了,那就是卷尾同紙上的蘇耆、李建中及南唐兩行題記全都是「映寫」的,不是真跡。

2.宋人真跡題跋移配下限

在〈故宮本〉的後隔水之後,尚有十則南宋初年以前的題跋,筆者曾在前書進一步證明前賢「跋真」的鑑定為正確。其中,包括了杜衍(1054),在蘇舜欽於慶曆八年(1048)補書後的六年,即使其他北宋人如蔣之奇(1083題)、蘇轍(1096題)和邵叶(1103題)相距也只四五十年。現在的問題是,他們的跋文中雖未涉及〈自敘帖〉的真偽,以常理推論,他們對所題的當然認為是真跡,然而現在我們已判定〈故宮本〉不是懷素親筆,那麼要問這些題跋原來題的還是〈故宮本〉嗎?因為以上北宋人的題跋除了杜衍之外,其餘全都距蘇舜欽只三五十年,他們在題跋時,難道會將蘇舜欽或稍後人所製作的複製品認作三百年前左右的懷素真跡嗎?

特別是身為蘇舜欽岳父的杜衍,他本人也以草書聞名當世,斷不至於會在他女婿蘇舜欽六年前才「映寫」成的〈自敘帖〉上題詩:「武功家世久相傳。」

還說此卷是蘇氏的傳家寶吧!?因此徐邦達等諸先進所云(故宮本)的宋跋為後配是正確的:

「故宮卷杜衍以下宋人題跋移裝而非原配。」(註86)

至於移裝成一卷的下限,已如傅申《書法鑑定》所云至晚在南宋初的趙鼎,因為卷中每一接縫皆有趙氏印。假如卷首「邵叶文房之印」也是真印,則合裝成卷的時間又可提早到北宋末年的蘇轍為邵氏題跋的1096年了。

3.〈故宮本自敘帖〉不是「蘇液本」的本尊

根據上述的討論和認識,吾人須重新認定〈故宮本〉的歸屬:

(1)宋人及曾紆等所跋的原本確是「蘇液本」;

(2)目前〈故宮本〉後的宋跋是在北宋末移配而來;

(3)因此可以確定〈故宮本〉不是原來的「蘇液本」而是其替身(僅就此點與李郁周相同,然時代當為北宋)。這一結論,是筆者要向讀者慎重糾正傅申《書法鑑定》《書法鑑定》中,將〈故宮本〉定為「蘇液本」,是承襲舊觀念下的「誤判」,特此更正!

十二、總結檢討與〈故宮本自敘帖〉的定位

由於〈流日半卷本〉的出現,澄清了〈故宮本〉真偽之謎,然而在一年前中日合作的高科技檢測中,頗多對〈故宮本〉有正面的結果和新的發現,當何傳馨氏在懷素〈自敘帖〉的研討會中報告後,使筆者等所有參與者甚感振奮!值此故宮正式發表〈檢測報告〉之時,筆者應當對幾乎相反的結論有所檢討與說明,以免讀者產生新的迷惑。

1.對故宮懷素〈自敘帖〉高科技檢測結果的回應

台北故宮博物院在石守謙院長的企劃下,已由前書畫處何傳馨先生與日本東京文化財研究所開啟了首次合作,在2004年10月中,由東京攜帶高精細、紅外線透射,及螢光數位攝影器材來台北故宮對懷素〈自敘帖〉進行六天的拍攝檢測工作,經過一年的整理與籌備,預定2005年底發表專書:《懷素自敘帖檢測報告》,為未來對古書畫進行非破壞性科學檢測奠定良好的基礎,除了進一步肯定傅申《書法鑑定》《書法鑑定》也已經論證的〈故宮本〉為寫本,非出鉤摹,以及書跡殘補等等確證為〈水鏡堂刻本〉的母本等等之外,這次中日合作對〈故宮本〉高科技檢測與本文推論直接相關,但在表面上與本文牴觸者有以下兩點,並參考《誤診學》(註87)一書的啟示,試提出方法上的檢討:

(1) 第一、二紙的紙質差異

檢測結果,顯示第二紙較第一紙的纖維較長,質地較緊密均勻,螢光攝影下顯示第二紙有明顯的橫向羅紋,然對於第一、二紙書跡「墨色」的檢測,只能顯示「略有不同」而已。

對以上檢測結果,何傳馨《懷素自敘帖卷檢測報告》的小結,正確客觀地指出:「固然不能完全證實此卷就是米芾所見蘇舜欽所補的一卷,不過至少符合蘇舜欽本必需是以另一張紙補書的必要條件。」 (註88)

筆者對此也完全同意,可是雖然符合了蘇氏補書的條件,但也不排除複製者刻意為這第一紙的六行選用了不同的紙張,甚至於磨了不同的墨汁。因此紙墨雖與第二紙以下不同,仍然不能證明前六行為蘇舜欽補書,以及第二紙以下是懷素真跡;也就是說並不能排除此卷自首至尾出於同一手筆。

因為當吾人只要將〈故宮本〉前二紙自開首六行起與〈契蘭堂本〉以及與〈流日半卷本〉的三十行互勘時,三者既不相互鉤摹又如此近似,且難分優劣的情況下,真是令人訝異:⑴懷素居然會在同一天如此精細地「複製自己」嗎?甚至連誤書之處也要照樣複製? ⑵又那麼湊巧兩本的前六行都不約而同糜爛了? ⑶又都同時被南唐內府收藏?⑷又同時重裱並轉入蘇耆和蘇舜欽的收藏? ⑸又在同一日經李建中題記? ⑹然後又在同一日都被蘇舜欽補書了?而且補得這麼近似?世間竟有如此多重巧合的事嗎?

因此高科技的檢測雖在「辨偽」上較為有效,但在「鑑真」上仍然有其困難度和限制性,如果沒有〈流日半卷本〉的重新研究,筆者也幾乎在「懷素〈自敘帖〉研討會」後與其他學者同樣沉浸在〈故宮本〉極有可能為懷素真跡的歡樂憧憬之中!

站在科學的立場,吾人尚須追究:⑴墨色尚未確證為兩種不同材質,因為同一種墨汁寫在不同性質的紙上,一定會產生不同的墨色。⑵手工製紙能有機器紙那麼均勻嗎?局部攝影能代表全部嗎?檢測時是否應該避免局部取樣而擴大或全面取樣? ⑶吾人能徹底排除複製者刻意將第一紙選用不同的紙張和墨材嗎?

(2) 騎縫印的印色差異

檢測結果,顯示「建業文房之印」與蘇氏五印中的「武功之記」「略有深淺之別」或「色澤略近」,而「趙氏藏書」明顯較淡。在螢光攝影圖像上也呈現深淺差異。何氏對此檢驗的小結是:「可以確知『建業文房之印』、蘇氏五印及『趙氏藏書』各用不同的印泥鈐蓋,符合其不同歸屬的情形。」

此一結論中,「趙氏藏書」本來在肉眼下也能明顯見出印色之不同,但建業印與蘇氏印的印色,肉眼難以區辨,現在用高精細及螢光攝影也只能作出「略有深淺之別」,甚至於「色澤略近」。

筆者的問題是:

a.不排除偽作者將建業印刻意選用不同印泥鈐蓋,又由於印泥是少量手工製品,正如當今恐怕絕無只有一盒印泥和一種印色的書畫家,想作偽者,更無例外,所以何氏自己也補充說:「本次檢測暫不考量偽作者在鈐蓋時刻意取用不同印泥的情況。」

b.即便使用同一盒印泥,當吾人在鈐印時,每次將印石撲沾印色時也有輕重之分,再加鈐大印及小印時施壓亦有大小,因而呈現深淺不同印色。在以上狀況下,科技檢測是否仍能正確判定是同一印泥而不會檢測出不同印色?這也可能是非破壞性光學攝影檢測法的限制吧!

c.又此次高科技攝影取樣時是否遍及其他各縫?其他各縫印色是否都能顯示同一結果?或只是兩、三縫的現象?總之,吾人應該儘量避免「以偏概全」擴大詮釋的錯誤。

本來,中日合作科檢的結果非常客觀和科學,其結果也對〈自敘帖〉的時代和真偽提供了非常正面的訊息!因此讀者或許會認為筆者上述的商榷和回應過於嚴苛,是太高估了北宋時期的偽作伎倆,而陷入了用現代人的思維去臆測其情境來懷疑古人!故而問:「古代人竟能設計和執行得如此天衣無縫嗎?他會刻意將所謂補書的第一紙換用不同的紙和墨,又在鈐蓋南唐和蘇氏印時刻意使用兩種不同的印泥嗎?」筆者的答覆是:一是目前對古代書畫的科技檢測仍在起步階段,其檢測和解讀是否百分之百的周到和精確,仍有待考驗;二是使用不同的紙墨和印泥來使複製品逼真,難道又是深奧的思維和難行的事嗎?因此,吾人似乎也不能太低估了古人的智慧!當時的米芾及其周圍,不就有很多黠慧的故事流傳嗎?如果仍然不能接受上述的檢討和回應,則又如何解答「雙胞」和「三胞」所留下的種種疑問呢?

(3) 科檢的限制與誤區

因此,誠如傅申《書法鑑定》第六章〈書法鑑定的科技化及其限制〉中指出,科技仍有其限制性以及使用方法上的精密周全與否之別。若檢測不能得到絕對值而只是近似值時,應當普遍採樣檢測,以免誤判!正如筆者在前文〈誤診學一書的啟示〉一節中,曾引用以下一段:「病理診斷,是臨床診斷的法官,但是取材部位、取材過小以及同一張病理切片,不同的醫生可能會得出不同的診斷結論。」(註89)吾人科檢書畫也應避免類似的誤鑑。

讓我們再重溫一下傅申《書法鑑定》的前文中〈科技鑑定西洋畫成果的借鑑〉一節,引用《紐約時報》在2004年6月19日刊出一篇關於科技鑑定繪畫的文章:〈藝品真偽,電腦給答案?──以科學技術鑑定佐證,準確度約70%〉,其副標題可以說是肯定了科技對鑑定的幫助,但是還有30%的誤差值,所以在應用與解讀科技檢測時還是由專家主導,誠如藉由X光片可以判定你有無肺結核?但X光片本身是透過不同專家的研判和解讀才能告訴你有無肺結核。然而不同的醫生判讀同一X光片時往往會得出不同的結論來!

所以在上引一文中就有類似的話:「我們往往以為藝品真偽早就交給科學技術鑑定了,實則不然,直到現在,光譜學、去氧核醣核酸鑑定和色素分析等技術,還是取代不了專家的意見。」「這套系統會找出一些規律,但我們無法決定這些規律是否有意義?⋯⋯我們要聽專家的意見,我們可以向他們提供數字,他們負責解釋這些數字。這種互動才是我們計劃的真正價值所在。」

總之,筆者認為,既然〈故宮本自敘帖〉是有蘇舜欽補書後的「多胞胎」之一,則此卷書法時代的上限為蘇氏補書的1048年,因此不論補書第一紙的紙質、墨色有無不同,南唐「建業文房之印」及蘇氏五印的印色相異,都不能改變這是北宋複製品的事實,因為以上的不同,都是可以由偽作複製者輕易做到的。即使有一天能證實南唐及蘇氏印皆真,也無法證明這些印是在南唐,以及是由蘇舜欽「親加鈐蓋」上去的。(一如兒孫可以僭用其父祖之真印一般)因為懷素自己絕不會「複製」或「克隆」自己的作品,也不會同時傳至南唐內府和蘇家,所以上述的「三胞」絕不是懷素親筆。至於這「三胞」的上限,由於已有蘇氏補書,所以上限是慶曆八年(1048);而其下限,則是據卷子前後的趙鼎(1085-1147)收藏印,可定為南宋初,如果可以確定邵叶的收藏印為真,再加上新發現的「南昌縣印」,當可提前到北宋末的邵叶(1096藏),上距懷素大約三百年。

而此一結論,寄望未來科技對於紙與墨能發展出非破壞性的精確斷代方法時,給予進一步的肯定。

2.檢討與〈故宮本〉的定位

懷素生前,將其集時人譽揚其狂草書的詩文而成的〈自敘〉一文(註90),一書再書,自無不可;但是以常情推斷,當其酒後書興大發,自他撰文之日起,直至其卒年(約799)盡可書寫無數本;但其縱筆書寫,絕對不會出現似上述三本如此接近的長卷。而這三本竟然都是書於同一日,又同入南唐內府收藏,而且每一卷的前六行都不約而同糜爛了,都有蘇舜欽的補書,天下有如此巧合的事嗎?

有關真偽的結論,總有二中擇一的機率,所以〈故宮本〉非真,在〈自敘帖〉的辯論史上並不新鮮,但正確的答案並不表示有正確的理由,我們期待更科學、更客觀和沒有爭議性的理由和證據。

現在根據筆者對〈流日半卷本〉的研究,將〈故宮本自敘帖〉原先尚有「真跡」的可能給完全排除了。筆者認為此一新的證據,徹底否定了〈故宮本自敘帖〉為懷素親筆的可能性!這絕不是筆者故作驚人之論,也非筆者始料所及,更非筆者所願! 而只是憑證據來說話。

即使筆者在過去也相信〈故宮本自敘帖〉的真偽問題是屬於老所謂的「模糊地帶」,將成為永遠爭論而永不得解的「懸案」! 或許,我們所有的古書畫愛好者,也都希望對這些名跡的迷思一直會存在下去:「在生活中總有些密碼,我們希望它永遠也不會被破解!」(註91)然而這次筆者對〈流日半卷本〉的研究卻意外終止了吾人對〈故宮本自敘帖〉為真跡的模糊懵懂的憧憬,而得出一個明確但令人失望的答案。

由於勘驗出兩本墨跡本〈自敘帖〉竟然同出一手,而其上更鈐有相同的「建業文房之印」以及五方相同的蘇氏印,成了吾人解碼的有力「物證」,徹底解開了〈故宮本自敘帖〉的真偽之謎。我們的結論是:〈故宮本自敘帖〉與〈流日半卷本〉以及〈契蘭堂本〉的祖本為同出一手的「三胞本」,都不是出自懷素的親筆,它們都是「懷素的分身」。

再進一步說:它們是北宋時期從懷素真跡「映寫」而成的量產複製品。如果大家相信穆棣的〈論今本縫線上蘇印為蘇舜欽藏印〉(註92),則〈故宮本〉、〈流日半卷本〉和〈契蘭堂本〉都是蘇舜欽一手所書,因為蘇氏不可能同時藏有兩三本都從南唐傳下來出於一手的真跡「多胞本」,而且都逐一為之補書:所以這些「多胞本」都是同出一手的「克隆」術「複製品」,否則,假如吾人不能確證或認同穆氏的說法:蘇氏的五方騎縫印都是蘇舜欽「親加鈐蓋」的,那就很可能是蘇舜欽之後像蘇沂這樣的北宋臨摹能手的傑作。其最可能的製作時間當在蘇舜欽補書的慶曆八年與邵叶收藏的下限之間,即1048至1096年之間。

(1)檢討

為了謹慎起見,讓我們再一次檢討上述結論之可靠性以及其他的可能性。

檢討1:〈流日半卷本〉有無可能是近代人依據〈故宮本〉所作的複製品?

答:不可能。因為該卷在清末的1901年已傳至日本,遠在任何〈故宮本〉的影印本出現在民間之前。且有兩則不同於〈故宮本〉的南宋人題跋,後人無由複製或無中生有。

檢討2:上述三本有無俱真的可能性?

答:懷素不可能在同一天內「複製」並有相同誤書的狂草長卷,故絕不可能三本俱真。

檢討3:按邏輯推理論:三本中可能有一本是真,為另二本之母本;則〈故宮本〉或〈流日半卷本〉有無可能為另二本之母本?

答:三本中若有母本存在,則應有書跡優劣、筆性及印章的不同等等可以區別,然而三本之間均不能明確區分;加之,二墨跡本之南唐及蘇家鑑藏印為同一套印章,故可確定不論是〈故宮本〉或〈流日半卷本〉,皆無成為它本之「母本」的可能,而且應是三本同出一人之手。

檢討4:〈契蘭堂本〉之祖本有無可能為二墨跡本之母本?

答:〈契蘭堂本〉雖非原刻而是翻刻,卻與二墨跡本非常近似,而且細勘之下,除了可以絕對排除〈故宮本〉為其摹刻之母本之外,相反地,如比觀第一一五行的「來」字,〈契蘭堂本〉之第三筆的末梢上翻,與第四筆不相連續等等,也顯然不是〈故宮本〉的母本;所以也就不是〈流日本〉的母本。

檢討5:從二墨跡本上之「建業文房之印」及蘇氏五印完全相同以及〈寶晉齋法帖〉本的差異來看,在證據上尚不足以確證各印皆偽而有真印的可能,則上述三本的製作年代有無可能提前到南唐昇元四年(940)之前?

答:若上述各印皆真,此一推理固然可以成立;然如何解釋:a.南唐時同時收到一模一樣的三本〈自敘帖〉? b.又同時傳至蘇舜卿,又被他在慶曆八年(1048)的同一日內補書前六行?因此這「三胞本」的製作年代不可能提前到南唐之前,而且慶曆八年正是這三本複製時間的上限。故三印即真,亦是真印被後人偽蓋。

(2)〈故宮本自敘帖〉的定位

這件歷來震撼人心、影響深遠的〈故宮本自敘帖〉,其隱藏的密碼,現因〈流日半卷本〉的重新研判而被破解,並證實不是懷素親筆,使所有的愛好者感到若有所失,的確是極為令人遺憾的事,即使筆者自己也感到莫名的歉咎!但是證據在前,也不能為之曲筆。然而〈故宮本〉在基本上保有原跡的風格面貌,如果沒有懷素真跡在背後作為臨寫攀升的指標,任何人都不可能憑空寫出這樣高水準並一新面目的作品。

由於這「三胞本」是根據同一母本,出於一手複製,故相互間能如此逼似,這也可以說明此「克隆品」的製作者頗有複製及品管的能力,雖然離懷素大約有三百年的時差,相信在形貌上大致還能掌握十之八九,至於精神上可能有唐宋之別,吾人不妨以今人著清朝衣冠在清宮原址所扮演三百年前的康、雍、乾三朝之清宮電視劇與當年實際形象的神情、詞語等差異來想像〈故宮本〉與懷素親筆〈自敘帖〉之間這三百年的差別吧!也許以上的譬喻比較誇大了些,然則吾人不妨將〈故宮本〉與〈流日半卷本〉視作懷素原作的「分身」,因而吾人能夠藉此想像一卷在運筆轉折上更為靈動自在、筆法更為圓遒俊逸、神采更為飛揚拔俗的懷素〈自敘帖〉「本尊」的真面目!

假令沒有〈故宮本〉的存在,吾人更無由遙想一卷更為精彩絕倫的懷素〈自敘帖〉真跡,可以讓我們繼續神馳不已,這不就是〈故宮本〉的價值所在了嗎?所以本文的研究,只在指出〈故宮本自敘帖〉的本質屬性,它並不是懷素親筆所書;但是從書法史的宏觀視角來看,〈故宮本自敘帖〉不但仍然是懷素「狂草」作品的唯一「樣本」,它也是吾人建構唐代狂草發展史的時候,不能由任何其他作品來取代,也是不可或缺的「狂草」代表作!因為沒有了〈故宮本自敘帖〉,唐代的「狂草書史」將會蒼白無力,大為失色!

後記:本文建基於所有曾參與考辨〈故宮本自敘帖〉的學者研究之上,以及感念乾隆及故宮博物院保藏之功,筆者謹以此文獻給他們!並感謝馬成名兄提供〈流日半卷本〉的影印本,促成此一研究。

註1:米芾,《寶章待訪錄》,《中國書晝全書》(上海:上海書畫出版社,一九九三)第一冊,頁九六○-九六一。

註2:米芾,《書史》,《宋元人書學論著》(台北:世界書局,一九六二年初版),頁四七。

註3:a、b、c出於王惲,〈跋手臨懷素自敘帖〉,《秋澗集》卷七十一,《欽定四庫全書》第一千兩百零一冊(台北:台灣商務印書館,一九八六年),頁六六。

註4:袁桷,〈跋懷素自敘帖〉,《清容居士集》卷四十七,《叢書集成新編》第六十六冊(台北:新文豐出版公司,一九八五年,頁三二)。

註5:胡祇遹,《紫山大全集》卷十四,《欽定四庫全書》第一千一百九十六冊(台北:台灣商務印書館,一九八六年),頁二五六。

註6:傅申,《書法鑑定—兼懷素〈自敘帖〉臨床診斷》(以下簡稱「傅申《書法鑑定》」)(台北:典藏藝術家庭,二○○四年十月),頁二五六。

註7:傅申,《沈銘彝本自敘帖密碼—解故宮墨跡本即水鏡堂母本之疑》上、下,《典藏古美術》,第一五一、一五二期(台北:典藏雜誌社,二○○五年四月、五月),該文論及李郁周相關論文數篇。

註8:《唐懷素草書自敘帖》(北京:北京師範大學出版社,一九九五年),頁七三。

註9:《唐懷素草書自敘帖》,頁七五。

註10:傅申《書法鑑定》,頁一六一插圖,頁一六二上欄說明文字。

註11:傅申《書法鑑定》,頁二五六。

註12:長尾雨山,《中國書畫話》(東京:築摩書房,一九六五)。按以下日人資料得台大藝術史研完所翁宇雯同學之助。谷鐵臣資料見《中田勇次郎著作集》(東京二玄杜,一九八四)第三卷,頁七一八。

註13:胡仔纂,《苕溪漁隱叢話》後集,卷三十二,頁六五四。(《叢書集成新編》第七十八冊,台北:新文豐出版公司,一九八五,頁五六四。)

註14:黃庭堅,《山谷別集》卷十,《景印文淵閣四庫全書》(台北:台灣商務印書館,一九八六年),頁一八。

註15:徐邦達,〈僧懷素自序辨偽〉,《書譜》總七五期,香港,一九八七,頁六八。

註16:《書法教育》,二○○四年十一月號,頁二。

註17:啟功,〈論懷素自敘帖〉,《唐懷素草書自敘帖》,頁七二|七三。

註18:〈故宮本〉有「補書」而無舜欽跋,〈流日半卷本〉首尾均缺,但既是複製的「同胞本」,按理卷首應有補書並有同一天的紀年。

註19:朱關田,《唐代書法考評》(浙江:浙江人民美術出版社,一九九一年),頁二一二、二一三。

註20:此搜尋工作的一部分得台灣大學藝術史研究所博士生高明一之助,本文撰寫過程中,亦多得其同窗何碧琪之商榷。

註21:《懷素草書彙編》(北京:北京古籍出版社出版),頁一八七。

註22:台南康益源氏藏原拓本。

註23:《唐懷素草書自敘帖》(北京:北京師範大學出版社,一九九五),頁一八。

註24:《唐懷素草書自敘帖》,頁五九。

註25: 〈流日半卷本〉因失去前段,不能確知該本有相同誤書顛倒字,但從兩本間每行的相似度,以及前文中如果沒有像〈故宮本〉多寫一個「模」字,就會從第四十四行起改變了每行的斷行和文句,然而半卷本從第六十五行起的三十行,全與〈故宮本〉無異,可以推知〈流日半卷本〉也必有相同的誤書。

註26 :《唐懷素草書自敘帖》,頁六九。

註27:〈綠天庵本〉見《懷素自敘帖》(台北:蕙風堂出版社,一九九五年)。

註28:傅申《書法鑑定》,頁一四○-一四二。

註29:朱關田引功之語。《唐代書法考評》(浙江:浙江人民美術出版社,一九九二年),頁二三二。原文見功,〈論懷素自敘帖墨跡本〉,《文物》(北京:文物出版社,一九八三年十二月),頁八○。

註30:印章為物質性,故有人亡印存之實,但真印若為他人冒用,鈐於偽作上,以情理而論,此亦屬「冒用之偽印」。

註31:本節討論書畫作品的「多胞胎」問題時,也參考了林進忠的三篇相關論文:⑴〈趙之謙的多胞胎作品辨察(書法)〉,《中國書道季刊》總卅八期(台北,二○○二年十一月),頁廿九—七六。⑵〈趙之謙的多胞胎作品辨察(繪畫)〉,《造型藝術學刊》(台北:國立台灣藝術大學,二○○二年十二月),頁卅九—六七。⑶〈朱白文「趙撝叔」印的鈐用事實辨察〉,《藝術學報》第六七期(台北:國立台灣藝術學院,二○○一年二月),頁一-十六。

註32:傅申《書法鑑定》,頁一五一(四圖)。

註33:駱宜安,《刑事鑑識學》(台北:明文書局,一九九五年),頁二○八、二一○。

註34:〈契蘭堂本〉的該印,想必是摹刻或翻刻不精,「房」字有誤刻處,但其母本上明確有「建業文房之印」,只是將蓋在騎縫上的印全數省略不刻,然以書法及題記之相似度,該印應該也與〈故宮本〉完全相同。

註35:傅申《書法鑑定》,頁二一八。

註36:《寶晉齋法帖》(《中國法帖全集》第八冊,湖北美術出版社,二○○二年),頁一四八、一五一。

註37:傅申《書法鑑定》,頁二七一。

註38:文嘉,《鈐山堂書畫記》,《書畫錄(上)》(台北:世界書局,一九七七年三版),頁四二。

註39:范大澈,《叢書集成續編》第九十六冊(台北:新文豐出版公司,一九八九年),頁七三七。

註40:李郁周,〈故宮本自敘帖是蘇液本自敘帖的摹本〉,《懷素自敘帖與唐代草書學術研討會論文集》(台北:中華書道學會,二○○四年),頁陸—十五。

註41: 《歷代書法論文選》(上海:上海書畫出版杜,一九七九年),頁五二七。

註42:朱家濟,〈關於鑑別書畫的問題〉,《張元濟七秩壽誕慶祝論文集》(北京:一九三七年)。

註43:啟功,〈論懷素自敘帖墨跡本〉,《文物》(北京:文物出版社,一九八三年十二月),頁八○。

註44:啟功,〈論懷素自敘帖墨跡本〉,頁七六。

註45:啟功在一九九一年〈論懷素自敘帖〉,頁六八—六九。

註46:啟功,〈論懷素自敘帖〉,頁六九。

註47:徐邦達,〈僧懷素自序辨偽〉,《書譜》總七十五期(一九八七年),頁六八。

註48:徐邦達,〈僧懷素自序辨偽〉,頁六八。

註49:蕭燕翼,〈關於懷素自敘帖的我見〉,《一九九六第二屆中國書法史論國際學術研討會論文集》(北京:文物出版社,一九九六年),頁一四八。

註50:傅申《書法鑑定》,頁一四八。

註51:李郁周,《懷素自敘帖鑑識論集》(下文簡稱《鑑識》)(台北:蕙風堂,二○○四年),頁一三五。

註52:李郁周,《鑑識》,頁一一三。

註53:唐朝軼,「中國書法在線」網站,北京,二○○五年四月底。

註54:傅申《書法鑑定》,頁二四九。

註55:蕭燕翼,《關於懷素自敘帖的我見》,頁一四八。

註56:傅申《書法鑑定》,頁二一九。

註57:啟功,〈論懷素自敘帖〉,頁六三—七三。

註58:即使故宮與日本文化財的高科技攝影合作計畫,似乎能將紙墨略作區分,但真能分出是兩人的手筆嗎?科技又能告訴我們哪一本是懷素的真跡嗎?請參閱本文第十二節。

註59:李郁周,《探祕》,頁二一七—二二六;《鑑識》,頁九三—九六。

註60:米芾,《書史》,《宋元人書學論著》(台北:世界書局,一九七二年再版),頁十七—十八。

註61:米芾,《書史》,《宋元人書學論著》,頁四七。

註62:黃庭堅,〈山谷題跋〉,《宋人題跋》上(台北:世界書局,一九六二年初版,卷四),頁四一。

註63:黃庭堅,《山谷別集》卷十八,頁十三。收於台灣商務印書館影印《四庫全書》,頁一一一三-七二一。

註64:李郁周,《鑑識》,頁一七七。

註65:傅申《書法鑑定》,頁二○二。

註66:傅申《書法鑑定》,頁二六五。

註67:傅申《書法鑑定》,頁二七一。

註68:啟功,〈論懷素自敘帖墨跡本〉,《文物》(北京:文物出版社,一九八三年十二月),頁七六—八三。

註69:徐邦達,〈僧懷素自序辨偽〉,頁六五-六八。

註70:傅申《書法鑑定》,頁二六一。

註71:傅申《書法鑑定》,頁二○二。

註72:傅申《書法鑑定》,頁二一九。

註73:徐邦達,〈僧懷素自序辨偽〉,頁六五-六八。

註74:傅申《書法鑑定》,頁一六八。

註75:傅申《書法鑑定》,頁二九三。

註76:傅申《書法鑑定》,頁二五六。

註77:傅申《書法鑑定》,頁二五六。

註78:唐朝軼,「中國書法在線」網站,北京,二○○五年四月底。

註79:徐邦達,〈僧懷素自序辨偽〉,《書譜》第二期(香港:書譜社,一九八七年),頁六七。

註80:徐邦達,〈僧懷素自序辨偽〉,頁六七。

註81:徐邦達,〈僧懷素自序辨偽〉,頁六七。

註82:穆棣,〈懷素自敘帖墨跡疑案變析—與功先生商榷〉,《懷素自敘帖與唐代草書學術討論會論文集》(台北:中華書道學會,二○○四年),頁柒-一-卅八。

註83:米芾,《書史》,《宋元人書學論著》,頁四七。

註84:傅申《書法鑑定》,〈診斷(三)〉,頁一七五。

註85:傅申《書法鑑定》,頁一七五。

註86:徐邦達,〈僧懷素自序辨偽〉,頁六七。

註87:劉振華、陳小虹編著:《誤診學》,新北市新店:藝軒圖書出版社,一九九八年。

註88:上述何氏一文於二○○五年年底台北故宮出版的《懷素自敘帖檢測報告》一書內發表,在此感謝何氏在出版前寄贈該文。本節內所引何氏文,皆出同一報告。

註89:傅申《書法鑑定》,頁二九八。

註90:姑且不論朱關田在〈懷素自敘考〉(《書法研究》總廿六期,上海書畫出版社,一九八六年四期),一文中根本否定此文乃懷素自撰,後有劉啟林〈懷素自敘帖真偽辨略〉一 文否定朱說,見《書法研完》總八十六期,一九九八年六期。

註91:筆者在此處借用阮一峰報導:〈達‧芬奇密碼引發解密熱潮〉一文中的句法。阮一峰,〈達‧芬奇密碼引發解密熱潮〉,上海:《文匯讀書週報》,二○○五年六月十七日。

註92:穆棣,〈懷素自敘帖墨跡疑案辨析──與功先生商榷〉,《懷素〈自敘帖〉與唐代草書學術研討會論文集》(台北:中華書道學會,二○○四年),頁柒-廿九-卅四。