來自死亡的另一種書法空間

首先是1945年3月10日的東京大空襲,造成了十萬餘人的死亡,他當時所服務的橫川小學校校園,擺滿了上千具經過燒夷彈與轟炸後的屍身,包括燒為黑炭的小學生、懷有身孕被炸後胎兒爆出的女性。這些暴死的百姓,有些只離他在橫川國民學校躲空襲的狹暗空間三公尺遠。換言之,他離死亡的距離,也只有三公尺。一直到1978年,他才為此寫成「猛火狂奔襲難民,親庇愛兒兒縋親。米機殺戳十萬人,江東一夜化地獄。昭和20年3月10日東京大空襲。余前夜本所區橫川國民學校宿直終生不可忘」。這是《東京大空襲》20幅立軸和《噫橫川國民學校》等作品的來由。但是,這是一般所謂的「作品」嗎?井上有一是抱著怎樣的書寫意識寫下這些字句?我認為與死亡和戰爭悲劇之痛,日本近代史上軍國主義的愚昧之舉的清算,脫離不了關係。

其次,1949年10月,井上有一的父親榮治過世,他為父親畫了一幅絹本肖像,畫上父親戴著寬邊大草帽、肩扛布口袋、手拄竹手杖、腳蹬夾腳拖的形象,上方書寫著《自我偈》與《見寶塔品第十一》,在父親的七七四十九忌辰完成,供奉在自製的佛龕上。這種肖像原稱為「頂像」,是一種從北宋時開始,於鎌倉時代傳至日本的體例,通常是禪宗高僧傳給弟子、帶有法語的禪僧肖像畫,象徵傳承。有一用淡墨重寫了《自我偈》,供於佛龕上。後來,這件本來純為紀念父親逝世而寫,無心成為「作品」的佛龕書寫,在1950年1月中下旬,緊接著父親過世的「第三屆書道藝術院展」的討論過程中,被不知所措的有一從薰香已久的佛龕上揭下來,得到了他最早的老師上田桑鳩(Soukyu Ueda)的大力讚賞,放棄其他為參展而做的「作品」。《自我偈》參展後,造成了轟動與他最初的成功。

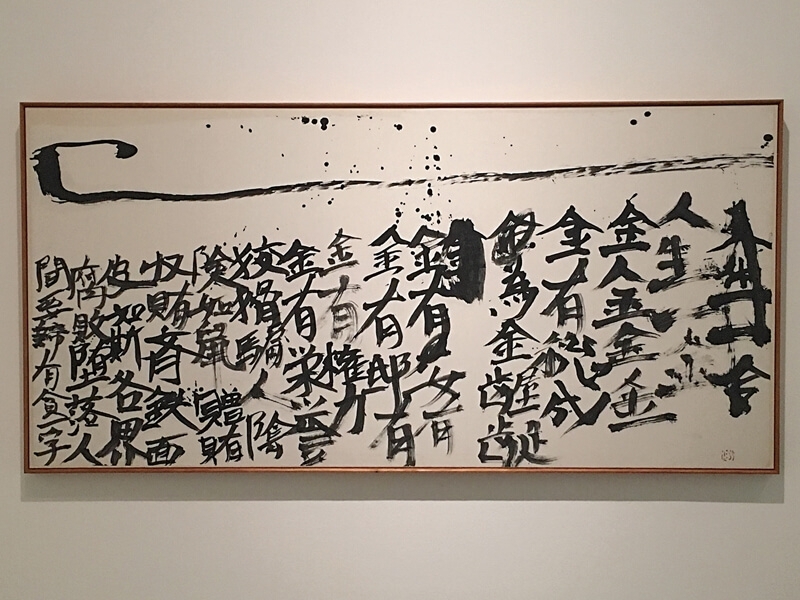

井上有一後雖受芭蕉、良寬等詩僧影響甚深,但他的多文字書寫卻也直指日本當代社會的拜金與腐敗之象。「人生一金,金金金金。金有總有。為金齷齪。金有,女有。金有,邸有。金有權力。金有榮譽。狡猾騙人,陰險如鼠。贈賄收賄,齊鐵面皮如斯,各界腐敗墮落。人間要諦,有貧一字。」圖為《人生一金》(1978,71x146cm,個人藏)。

有必要了解的是,這件「作品」中書寫的「自我」,並不是西方意義下,我們今天熟悉的「自我」。《自我偈》抄錄的是《法華經》「如來壽量品第十六」結尾的詩頌,所以它不是在做某種自我讚賞。這首詩頌的開端,在漢譯的《法華經》是「自我得佛來」這一句,講的是「自我得佛來,所經諸劫數,無量百千萬,億載阿僧祇。……每自作是念,以何為眾生。得入無上道,速成就佛身。」日蓮宗要求信眾做課時,必須口唱經題「南無妙法蓮華經」,「自我偈」便是其中的一個重要唱誦選項。井上有一的父親信仰《法華經》,在有一出生前,即赴法華經寺許願。因此,這個「歷經無量諸劫數」的「我」,歷經各種磨難與挫敗的「我」,或許才是井上有一書道中,自死亡蔭谷中一路踽踽行來的「我」。

這篇文章想要說的是,要透過上述這兩種關於死亡的精神地圖之間的「我」,這個在矛盾痛苦與弔詭中仍勉力前進的「我」,而非自我中心的「自我」,我們才能夠了解這個不斷與死亡鬥爭的井上有一。

清算個人主義自我的活現書法

首先,我想理解的是,做為日本二戰後書道藝術的叛亂者,井上有一如何從批判整個書法體制的前衛書道者,經歷自我批判,放棄了西方中心的當代藝術執念,同時掙脫綁縛於傳統師徒與書道會、書道評論刊物體制的執念。其次,從參與1957年的第四屆「聖保羅雙年展」(Biennale de Sao Paulo),足堪與波洛克(Jackson Pollock)、克萊因(Franz Kline)、哈同(Hans Hartung)、蘇拉吉(Pierre Soulages)站在同一個國際舞台,卻保有異質內在平面的《愚徹》,突破了從1951年即參與此展卻苦無表現方向的日本現代藝壇思維,一直到1965年,當紅的日本當代藝術國家代表隊選手的井上有一,一路經過布魯塞爾「現代美術50年展」、第二屆「卡塞爾文件展」(Documenta, Kassel)等等激烈的東西方歷史、社會、藝術與身心辯證,在熱抽象、抽象表現主義的熱潮過後,如何再進行前衛書道體制的沉潛批判、西方藝術執念的再批判與自我批判,走出一種以「自我」的死亡為出發點,抵上脫俗生命、全身全世遍歷於書寫世界的「活現書法」(calligraphie vécue ; calligraphy lived)。

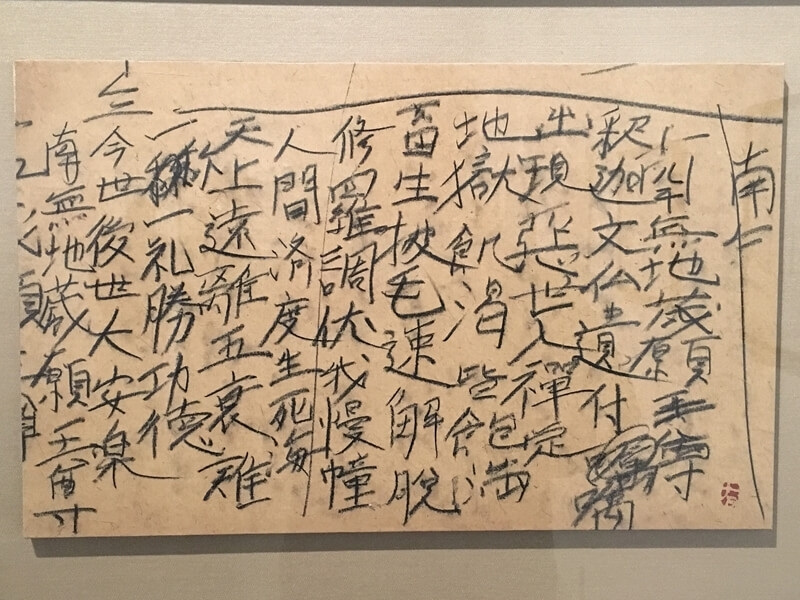

井上有一肝病惡化後,體力大不如前,仍勉力書寫。此時以碳精硬筆,邊唱誦偈語邊書寫,猶如日日絕筆,這一年臨《顏氏家廟碑》,身體大壞。圖為《地藏歎偈》(1983,28x45cm)。

在解放書法的歷程中,井上有一最為人津津樂道的,無非是1957年參加聖保羅雙年展的《愚徹》、《無我》、《不思議》,其中又以後來被英國無政府主義詩人與評論家里德(Herbert Read)點評於現代藝術史的《愚徹》最為突出。但是,我們如果細讀海上雅臣(Masaomi Unagami)《井上有一:書法是萬人的藝術》一書第四章,會發覺這兩個字不僅是藝術家向死的搏擊所餘,同時也是他與墨人會否定了先前前衛書道的「否定文字性、朝向繪畫性」,否定了他自身短暫的瓷漆時期作品理念的殊異表現。相較於台灣現代藝術與聖保羅雙年展的關係,一般評論或許會特別突出「里德的點評」這樣的國際成就,可是,讓我驚訝的反而是井上有一掙扎於「前衛書道」與西方熱抽象及抽象表現主義的糾葛,最終在決定放棄「前衛書道」對文字性的否定、重拾書法的文字基礎後,反而在宣告其「前衛書道」的「自我」死亡之後,得到了新的生命,並據此力搏,在無家無工作室安身,在組織潰散後,面向殘破不堪真實界,挺立出《愚徹》那光頭南瓜、坦胸露背、叱喝而書的精神境界。

也就是說,聖保羅雙年展中提交《愚徹》的井上有一,實際上,已經是日本當代書法界經過重重自我爆破之後,所呈現出來的衝撞真實自我相,而不是孤高自賞的藝術大老自以為是的成佛相。《愚徹》寫就的那一年,1956年,井上有一恰好年滿40。這兩個字,是他從1940年代後期徹底批判、離開了傳統的教養式書法,不久之後,又切割了老師上田桑鳩創建的現代書道體制與雜誌《書之美》,受到森田子龍(Shiryu Morita)、長谷川三郎(Saburo Hasegawa)、野口勇(Isamu Noguchi)和「非定形藝術」的影響,走向前兩人支持、創刊於1951年《墨美》雜誌的國際路線,同時又在1952年成立「墨人會」並創辦《墨人》雜誌,提倡前衛書道,然後又經歷其「隨心所欲的幹吧」的瓷漆肯特紙、否定文字性時期,最後總結了「前衛書道」的困境,回歸肯定書法文字性表現的那一年。我們要問:如此不斷清算過去,激烈絕決的精神辯證,如何可能在短短不到十年間的歷程中完成呢?

金澤21世紀美術館舉辦的「井上有一:生誕百年紀念展」,展品將近200件,並由館長秋元雄史(Yuji Akimoto)主編,出版近400頁日英對照的《回顧井上有一:1955-1985》(A Retrospective Yuichi Inoue 1955-1985),收錄多篇討論文章,試圖由生命哲學、當代藝術、身體模擬、兒童美術教育與材質開發重新論述井上有一的當代性。

總之只要與過去有著千絲萬縷的聯繫,就絕不可能產生純粹真實的藝術運動。不能只說上田先生和宇野如何,這是書法界整體的問題。所以新的運動必須由敢於清算過去,輕裝上陣的年輕人來承擔……只要具備了做真正藝術家的思想準備,自然要脫離藝術院,也不能參加日展。並非藝術院讓人生氣,也不是非要與日展對著幹。一定要說,應該是對整個社會、整個書法界的反抗和抵制。

─井上有一,《井上有一:書法是萬人的藝術》,第三章

2016年2月11日,在台南發生大地震之後五日,我來到了金澤21世紀美術館,參觀「井上有一生誕百年紀念展」,距離井上有一(Yuichi Inoue)1916年2月14日的生辰,差三天滿百年。如果我對這間美術館有什麼個人記憶的話,那就是死亡。四年前第一次來到這裡,我在美術館對面的小咖啡屋「金澤20世紀咖啡」獨坐,也許因為余德慧老師一周前的過世,也許因為咖啡屋中只有我一人與擺滿作家五木寬之(Hiroyuki Itsuki)作品的書架,也許因為舒伯特(Franz Schubert)悲泣的絃樂,在上午的斜陽中,我因為對死亡不知所措而哭泣。如今,如果要從一個美學的議題展開對於這檔展覽與藝術家的討論,我寧願從「死亡」打開這樣的討論。井上有一面對的死亡,特別引起我的注意。書法中的墨黑,與人世間的暗黑,或許在死亡的空間中,產生了不可思議的聯結。

1960至70年代的一字作品,《山》、《花》、《愛》在金澤21世紀美術館11號大展間。這些作品可以看到井上有一以西方的畫框取代了書法原本的軸幅視框,亦改變了觀看者的視野構造。

日本戰後書道體制與歐美執念的愚徹之鬥

我認為這當中有幾個重要因素。第一、井上有一本人是個檔案狂、日記狂,他的書寫習慣是深深浸透著他整個生命的。163冊用密密麻麻的小楷寫成的日記,鉅細靡遺而枯燥地記錄著他的創作歷程,與反覆的自我批判與自我檔案化,就此而言,稱他的書寫為「活現書法」,實有其堅固的物質基礎;第二、1951年寫下《書法的解放》宣言的井上有一,實際上在激進程度不同、理念亦不盡相同的《書之美》、《墨美》、《墨人》三種雜誌間苦思表現,同時與其背後的批判性藝術實踐、展覽連結與評論體制間發展其創作思想,早已超越了當時只介紹歐美當潮藝術明星的《藝術新潮》和《美術手帖》等雜誌的流行訊息水準,因此,這種當代藝術的實踐體制,值得台灣的藝術界注意;第三、井上有一在1970年結識了海上雅臣,這位當時的畫廊經營者,同時也是當代藝術評論研究者的人物,不僅影響了井上有一後來的創作思考,同時也是其作品集開始進行編輯出版的重要推手。以海上雅臣的終生友誼為基礎,藉由他的研究書寫,才使得井上有一以生命抵書道的「活現書法」細密幽微之處,有了全幅揭露於世的機會,讓書法力學戰勝了現世的政治力學。

寫作這篇文章、旅次於東京的同時,我去橫濱美術館看了村上隆(Takashi Murakami)的收藏展,裡面似乎理所當然地也收了井上有一用硬筆書寫宮澤賢治(Kenji Miyazawa)童話的作品。在此之前,我到了神戶的橫尾忠則現代美術館,發覺他是那麼大量地使用書法在他的創作與設計之中。最後,我在離開東京前的早晨,拜訪南池袋的法明寺,海上雅臣在井上有一身後幫他立的石碑「幽顯」,亦靜靜地佇立於法明寺無人的庭園。朝陽初至,我望著法明寺前佈告欄的書法字,想起自己在京都、奈良、大阪所遊歷過的法隆寺、東大寺、春日大社、興福寺、三十三間堂、金閣寺、銀閣寺、南禪寺,沒有一間寺院,沒有一天,它們不在繼續著書法寫經的活動。曾經為法隆寺火災咆哮過,說過「書法是萬人的藝術」的井上有一,並沒有僭稱自身書法的至高性,就像陳界仁在東京進行的《殘響世界》演講劇場一開始所講的:「婆羅門不得獨稱:『我種清淨,最為第一。』」井上有一雖然早慧,得到前衛書道與國際的肯定,但他從未宣稱其獨得書道三昧,反而守貧、拒俗,遠離權力與金錢,在日本戰前的兒童自由美術教育中、在戰爭疏散的實踐歷程中,提取出書道的基本精神,透過死亡的洗禮,浸潤於書寫的生命中,日日絕筆,獲取漢字書寫者的清淨靈魂。

井上有一:生誕百年紀念展

展期 01.02-03.21

展地 日本金澤21世紀美術館

Tags