從捷運台北車站Z3出口走上地面,你一定會被對面的黃磚鋪面建築深深吸引,它以古典又優雅的姿態,為車水馬龍的忠孝西路街頭,注入一股寧靜的清新,讓人忍不住想走進去看看。

這棟臺北市市定古蹟建築,從1937年就佇立在這條繁華熱鬧的大街上,雖然建築量體不是特別宏偉,但處處是精緻的細節,值得你仔細觀察研究。看看它的入口多講究:米黃色的石材框出門洞,再用木頭雕琢出門框,淺淺的灰藍色漆增添典雅細緻的氣質,再搭配左右對稱的玻璃與雕花鐵窗,引領我們進入清爽明亮的玄關空間,準備一探國家攝影文化中心臺北館的內部樣貌啦!

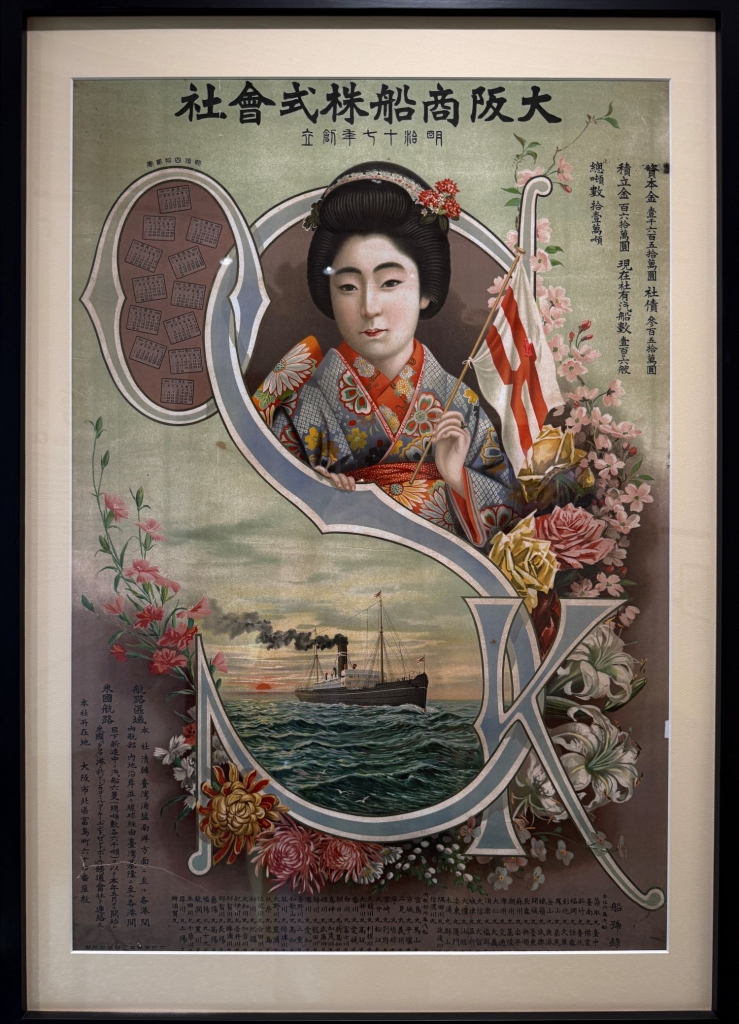

第一次來訪的觀眾們,請直接先上二樓,尋找《跨・交・通》常設展。就在這色彩繽紛廊道的底端,讓你探索這棟建築的前世今生。這棟建築最開始是大阪商船公司的台北辦公室,在常設展中找到這張海報,用你的火眼金睛探索一下這家很厲害的商船企業,上面不只寫出資本額壹千六百五拾萬元,還告訴你現有汽船的數量與總噸數喔,能找到是多少嗎?以及,商船的航線也都清晰呈現啦,看看你能搭船去哪兒呢?!

曾經的交通產業辦公室,現在轉身成為國家攝影文化中心。小典藏博粉們,你知道「攝影」與「繪畫」最大不同之處在哪兒嗎?身為畫家,我們在空白的畫紙上「添加」想描繪的人、事、物,而身為攝影師,我們得在充滿豐富景色的相機鏡頭中「篩選」出想放在鏡頭裡的風景。所以,繪畫是「加法」的藝術;而攝影,大部分的時候,是「減法」的藝術。減法有時候比加法更難呢,透過鏡頭,攝影師們讓我們在有限的框架中,看見獨特的視角、觀點與無限的想像力。

目前正在國家攝影中心展出的特展《諸神與眾生》,就陳列出許多攝影師們獨特的視角。例如蔡文祥的《回聲之境》系列作品,攝影師進入廟宇的祭祀活動,近距離拍攝信仰者的各種臉部表情、身體姿態,然後把這些人物抽離出原本的風景中,放置到黑色空間裡。去除熱鬧滾滾的膜拜儀式與眾多人潮,我們更能專注在每一位信仰者的心理狀態中,感受他們與神明之間的關係,是依賴與渴望?還是孤獨與等待?你覺得呢?

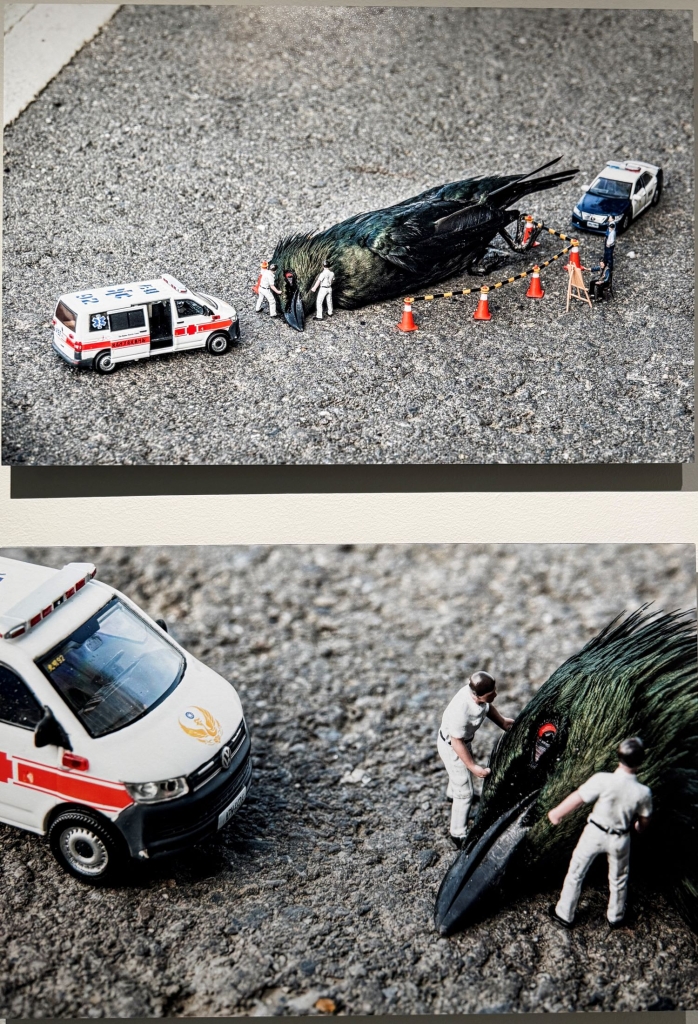

攝影師不一定只能拍攝「已經存在於現實中的風景」,也能透過創意與設計,創造出獨一無二的畫面來說故事。看看這組作品,那隻出現在交通事故現場的動物竟然不是人耶~從牠漂亮的綠色羽毛、黑色的嘴喙與鮮紅色的眼睛,能看出牠是一種八哥-亞洲輝椋鳥。攝影師黃沛森創作的「台灣微急」系列作品,運用救護車、警車、救護人員等模型,以及動物標本,佈置出交通事故現場的樣貌,再用相機拍攝,製作成事故紀錄,讓人觸目驚心。人類創造的都市生活,是不是讓這些與我們共處的小動物們,容易受到傷害,甚至無處可逃了呢?

你喜歡攝影嗎?無論是輕便的智慧型手機,或是專業的單眼相機,透過有限框架中的攝影鏡頭,我們其實能培養出充滿無限想像的畫面敘事。有機會就邀請爸媽一起到國家攝影文化中心,欣賞古蹟、欣賞攝影,為生活添加靈感,也讓你自己的相簿中,增添更多趣味無窮、意義無盡的精彩相片吧!

【博物館二三事|國家攝影文化中心】

「國家攝影文化中心」的成立,源自於文化部從2015年開始推動的「國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計劃」,目前除了運用台北市市定古蹟作為「臺北館」進行攝影作品展示交流與教育推廣場域外,也由國立臺灣美術館統籌,在臺中設立典藏、研究及行政後勤辦公室,戮力於推動攝影文化資產之搶救及保存修復、攝影及影像藝術之研究及推廣、修護人才培育等相關工作。

「大阪商船株式會社臺北支店」由日本建築師渡邊節設計,是第二次世界大戰(1937-1945)期間臺灣最後一批鋼筋混泥土建築。二戰後,臺灣航業有限公司、臺灣省公路局(交通部公路總局前身)都曾經在此辦公。2019年完成古蹟修復工程,恢復為地上三層、地下一層的原始風貌,總面積約為751坪。2021年經活化再利用成為「國家攝影文化中心臺北館」。