歐美名校常設有美術館,也會找天王建築師為學校增添門面感,這風潮臺灣也漸漸有此趨勢。

在談安藤忠雄為亞洲大學設計當代藝術館等案例前,先談國際經驗。我印象最深的是,蔣宋美齡及希拉蕊的母校─波士頓衛斯理女子學院(Wellesley College)的Davis Museum。

創校145年來,校園內教室、活動中心、宿舍外,公園、教堂、酒吧、音樂廳/劇場、大湖泊等一應俱全,完全以一座新英格蘭小鎮大街小巷縱橫交錯的格局,各建物和設施完全模擬五月花號渡海來之前的維多利亞古典建築風格。唯二的不同,是矗立在山崗校門入口處的戴維斯美術館及湖邊的圖書館兩座建築。美術館當代建築,是普立茲克獎得主,西班牙建築師莫內歐(Rafael Moneo)設計,當時他是哈佛大學建築學院院長,此作是他西班牙之外的首件設計案。空間優雅,室內展廳沐浴在有限度的自然光之下,與校園古典建築相匹配,廣受好評。

國際許多大學美術館,往往不只扮演藝術教育的角色,常常成為校園門面,例如哈佛大學卡本特視覺藝術中心(Carpenter Center for the Visual Arts),是柯比意北美洲唯一的作品,耶魯大學美術館(Yale University Art Gallery)及英國藝術中心(Yale Center for British Art),都是天王建築師路易斯.康(Louis Kahn)的作品。首爾大學美術館(Seoul National University Museum of Art),為庫哈斯(Rem Koolhaas)的設計。知名校園美術館不勝枚舉。

回到臺灣,人盡皆知的亞洲大學現代美術館,其實是陰錯陽差的結果。安藤忠雄建築師應交大劉育東教授邀來臺,設計交通大學美術館及建築所系館,該案是運用教育部經費,搭配企業捐款共同籌措。但當年因種種原因,交大案胎死腹中。沒想到,亞洲大學董事長蔡長海心生「交大不行,我行」的企圖,聘請劉育東轉任亞大副校長,把安藤忠雄在臺第一件作品,留在亞洲大學校門口。

安藤首間校園美術館設計,創出當時臺灣最高造價,每坪近36萬。建築仍為安藤招牌清水混凝土結構,搭配玻璃帷幕牆構成。室內展間1,244坪,配置為正三角形,是棟刻意由三個正三角形所組織的建物。而三角形的發展,是為了克服車籠埔斷層的威脅。安藤所採取的強化結構思考,以V型柱所衍生出的平面立面Follow柱式的空間。

安藤的解釋是,「以正三角形為設計基本元素,將正三角的平面分割成3個樓層,再錯落堆疊成不規則的無數個三角形。藉由錯落平移而產生的天井空間和戶外平臺,將變身為雕刻臺、露天咖啡座等不同機能的區域。」

遺憾亞大現代美術館展場過小,加上期盼安藤建築中以者對向幾何的銳角組構的折型梯,以及常有的方體三角交錯之戲劇空間等「安藤角落」,在亞大案皆未曾出線,使得這件作品的空間未有強烈「安藤」風。同時展場除了空間問題之外,盡是帷幕玻璃,平面畫作展出時,往往顧慮到光線只好將外窗的簾幕遮好遮滿,但此舉又失去安藤建築該有的生命力。三個矛盾交相演出,顧此失彼。

然而,2013年開幕的美術館,還是吸引人們來欣賞其「前衛且具挑戰性的大膽建築,享受外在低調靜謐而純粹,內在精準而沉靜的安藤忠雄,所致力讓人、藝術與大自然在此相遇、對話的場域。」遺憾亞大美術館的人氣一直衝不上來,儘管幾檔策展,如草間彌生、趙無極回顧展、奈良美智、克林姆與新藝術、余成堯山水展、羅丹與亨利摩爾等,都是強棒。

「少年郎,那個前輩畫家的展在哪辦?」在「不朽的青春—臺灣美術再發現」特展人潮洶湧之際,我就在臺北教育大學附近路口被問路了。

美術館不是該有個廣場,該是獨立建築?抱歉,北師美術館,就是沒有。與校園融為一體的低調,國立臺北教育大學所屬的北師美術館,雖然位處市區,卻非人人皆知。然而,在名譽教授林曼麗策展了幾次轟動的特展,包括「不朽的青春—臺灣美術再發現」及「日本近代洋畫大展」等,成為國內不可忽視的重要美術館舍。

北教大前身是日治時期所成立的「總督府國語學校」,後改稱為「台北師範學校」,今日校園內還有過去遺留下來的建築,核定為市定古蹟及歷史建築。

該校此校在日治時期是臺灣近代美術人才的搖籃,日籍教師石川欽一郎在此百年樹人,培養出倪蔣懷、陳植琪、陳澄波、李石樵、李梅樹等前輩藝術家。所以美術館以「北師」為名,稱為「北師美術館」。

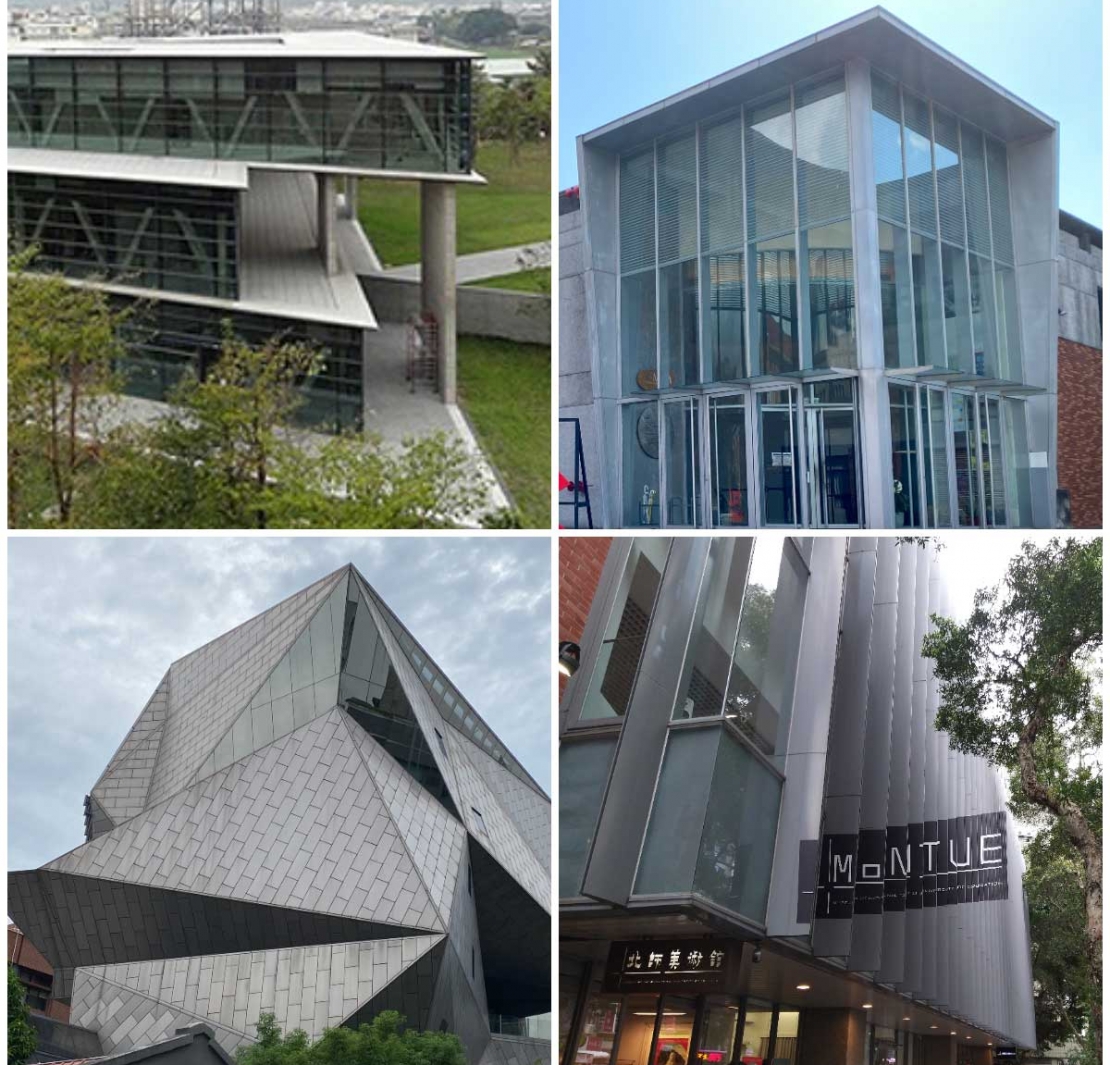

一道玻璃門就進入美術館,建築師江之豪用玻璃帷幕的穿透性與開放性,將美術館與學校結合在一起。巨樹風景與文資校舍,由外而內的穿透性,尤其後門被大樹環抱的綠蔭,午後灑落的光影,異常迷人。

而館舍室內布局,是由日本建築師豐田啟介(Keisuke Toyoda),掌握原建築穿透性特色,將二、三樓空間對景於戶外的樹景及正面的高架捷運車廂來來去去的動感,點妝成與街景共同脈動的慵懶城市氛圍,透過同層階梯的移走,與城市共同運作的視覺重疊,頗有六本木森美術館的時尚感。

因展出奈良美智大展,而聲名大噪的臺北藝術大學關渡美術館,建築是校園總體規畫者李祖原的作品。美術館內部展間改造,是仲觀建築師事務所,前臺北市都發局長林洲民操刀。

此館最特別的是,空間序列是由上往下的移動身體體驗,造就出特殊性與差異品味。他將一座厚重而循規導矩的作品,運用頂光的漫射,透過樓板轉換、遷移、交疊、凝結等類藝術手法,使此400坪的三個樓板因此而豐富,展間也像座藝術品。

由型鋼與玻璃帷幕,將原四面實牆邊間打開,變成採光良好的入口,也讓光在整個樓板演出。兩大圓廳相鄰,塑造出富含藝術氛圍的室內空間。拾級而下的大小展間,由小巧精緻漸行漸闊,光線穿透樓梯連結於異質展間與平面。館長黃建宏指出,此設計成為視線的「超時空」通道,在不同樓層可「窺見」另一層,讓空間動線自成「視線」不斷轉向、懸浮、下滑的跳動歷程。也持續提供學生教育訓練上的交流觀摩機會,對外也作為國際藝術資源的交流平臺,成為容納藝術感知與文化創造力的活力空間。

最詭異的作品,應是國立臺灣師範大學的師大美術館,此案完成多年,負評多於正評,因為抄西班牙古根漢美術館的意圖太過明顯,建築師也承認。位於校門對面的青田街巷弄中,這裡多數是低矮房舍,甚至有日治時期的宿舍,有著濃稠歷史感,是臺北都會少見的悠哉步調。然而,低矮、歷史感十足的文教區巷弄口,竟然矗立起這座有金屬外表,各種角度拼貼似的不規則高大建築量體。如此不與環境、城市尺度搭配的異質建築,竟然是師大美術館,更引發各種議論。

折角多樣的造型,由192.8片各式三角形鈦複合金屬板鋪成,建築師陳聖中與師大設計系教授許和捷合力設計。樓高7層,面積2,310坪。校方官網貼文,設計者說是呈現「臺北巷弄的驚鴻一瞥」,以彰顯藝術價值,以完全不同的三角塊面呼變多變的時代,完工後再也看不到整體,從不同時間、不同角度,都有不同光影、不同感覺,媲美西班牙古根漢美術館的幾何風格,連結永康與師大商圈,引領「師大藝文特區」成型。如此幾乎囈語,完全令我不想再多說什麼。