2020庚子冬月,對大多數人來說有驚無險的一年已近尾聲,儘管疫情還未完全消退,我們卻已習慣了與病毒共處,戴著口罩,沒有絲毫障礙,工作逐漸步入正軌。下半年的藝術市場開始恢復往日生機,博物館開放,藝博會開幕,拍賣會也紛紛登場。

從10月到12月,中貿聖佳接連舉辦了兩場線下拍賣會,分別為25週年春季拍賣會和四季拍賣會,無論預展還是拍賣現場幾乎都是人氣爆滿。從成交結果來看,春拍總成交額達到人民幣9.4億元(以下未標示幣值者均為人民幣),成交率達76%,兩個白手套專場,千萬級拍品就有14件,璀璨夜場成交逾3億元;季拍總成交額也突破億元大關,成交率76%,三個白手套專場。可見買家熱情並未受到疫情影響,拍賣成交額較之前年(2019)同期有增無減。

庚子歲末,秋拍在即,中貿聖佳的25週年迎來最後收官之戰,1月25日於北京國際飯店會議中心舉行,逾3000件拍品,規模不亞於春拍,古代書畫、近現代書畫、現當代藝術、古代瓷器、民國瓷、古董珍玩、佛像、刺繡、明清傢俱、古籍善本、郵品錢幣等門類如期而至,此外還首次推出了影像、賞石兩個全新的專場,敬請期待!

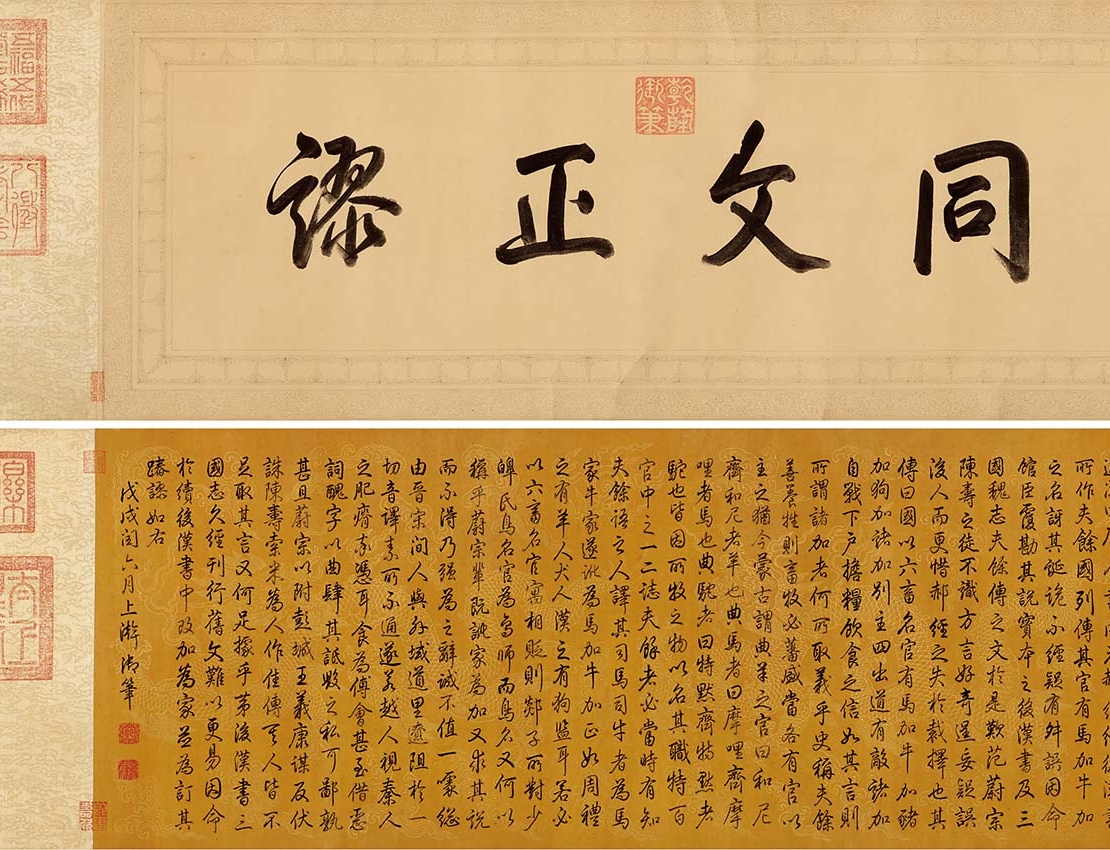

乾隆御筆手卷,內府典範

夫餘國,又稱「扶餘」、「夫余」等,約在西漢初期建國,494年滅亡,歷經我國古代漢魏、兩晉、北魏等時代,國祚約700餘年,後至晉太康時,為慕容廆所襲破,雖然旋即復國,但在北魏時被高句麗兼併,不可避免地衰落在歷史的長河之中。

滿族是以明代女真族為主體,並不斷融合其他一些少數民族部落,而快速發展起來的一個族群。乾隆自小受漢族儒家文化的影響,而自清朝建國開始,一直強化民族的認同感和歷史感,所以這篇文章也很早被收錄在《欽定滿洲源流考》中,用以對滿族產生發展的歷史進行補充。從「部族」的觀念上來看,夫餘的部落也並非滿洲的先祖,而是有「關聯」的部族,作為記錄與滿洲有關聯的肅慎、夫餘、三韓、靺鞨等部族的演變關係,並在《欽定滿洲源流考》中「冠簡端,以示萬世,折衷之準」。

元郝經《續後漢書》中所作〈夫餘國列傳〉有「馬加」、「牛加」的官名,而產生懷疑,後命館臣查驗覆核後,考據當時蒙古稱謂飼養羊、馬、駱駝的官員為「和尼齊」、「摩哩齊」、「特默齊」,即「皆因所牧之物,以名其職」,得出了為司馬、司牛的官員為「馬家」、「牛家」,後訛誤為「馬加」、「牛加」的結論。正如《周禮》中有羊人、犬人,並再一步引申,范曄(《後漢書》撰者)以附彭城王劉義康謀反而伏法被誅,陳壽(《三國志》撰者)作《傳》詩,向丁儀、丁訥的兒子索米而才肯作傳記,得出了「其人皆不足取,其言又何足據乎!」的結論。

乾隆帝能從文獻中非常小的一點資訊,準確抓住問題的關鍵,這顯示出深厚的史學功底和疑古精神。這篇文章中涉及到的史學和音韻學的知識,以及廣徵博引深厚的考據能力,而被四庫館臣尊為所解「千百年未有能知其妄者」的難題。但與其說這是乾隆帝的學術專著,和他其它文章如〈喇嘛說〉等相比,不如說是乾隆帝親自手錄的一篇讀書心得。

本卷所保留的,是清代標準的宮廷裝潢樣式,而又有清晰準確的記錄,被保留在造辦處如意館的檔案當中。尤其是本卷的織錦包首,為葡灰錦群地三多(佛手、石榴、蓮蓬)紋織金錦包首,這與北京故宮博物院藏的〈御筆千尺雪〉(包首三多紋為佛手、石榴、菊花)等其他乾隆帝御筆的手卷幾乎一致。本卷用紙為宮製佛黃描金龍紋蠟箋,這種用紙在現在很多公開發表及館藏的圖典中都能找到,引首的紙張選用乾隆時期特製的專用引首紙,帶有勾蓮卷葉紋花邊,均為手繪,簽條用古銅色紙,用正楷書寫篇名,配上玉別子,隸書填金陰刻,上為「乾隆御筆」、下為本手卷的名稱「御筆夫餘國傳訂訛」,從形制到裝潢,俱為乾隆內府的典範。該卷著錄於:清乾隆四十二年(1777)《欽定滿洲源流考》卷一,武英殿刻本;清乾隆四十四年(1779)《欽定盛京通志卷》卷十,清刻本;清乾隆五十一年(1786)《御製文二集》卷二十五,清刻本;乾隆五十八年(1793)《石渠寶笈續編》寧壽宮藏六,清抄本;清張鳳台編撰《長白匯徵錄》,吉林文史出版社,1987,頁118-120;乾隆四十三年(1778)各作成做活計清檔.如意館,《清宮內務府造辦處檔案總匯》第41冊,人民出版社,2005,頁805。

乾隆瓷羅漢,傳世罕稀

羅漢又稱阿羅漢,音自巴利語arahant,梵語arhat,指能斷除一切煩惱,達到涅盤境界,不再受生死輪迴之苦,修行圓滿又具有引導眾生向善解脫的德行,堪受人天供養的聖者。

十八羅漢是佛教中18位永住世間、護持正法的阿羅漢,是由十六羅漢加二位尊者而來。十六羅漢主要流行於唐代,其說法是依據唐代玄奘法師翻譯的《大阿羅漢難提密多羅所說法住記》描述,有十六羅漢於佛滅之後宣揚無上正法,超度眾人。十六羅漢是釋迦牟尼佛的弟子,據經典說,他們受了佛的囑咐,不入涅盤,常住世間,受世人的供養而為眾生作福田。此外,另有十八羅漢之說(十六羅漢加上二位尊者)。盛清一朝佛教極為昌盛,這與諸位帝王與佛教的關係頗為深厚,清順治皇帝曾作〈贊僧詩〉,寫道「我本西方一衲子,因何生在帝王家」和「黃金白玉非為貴,唯有袈裟披肩難」的詩句,不光表明了順治帝對於出家生活的嚮往,也從側面讚頌了出家僧人。

乾隆一朝,傳世的佛教造像大部分為銅製,瓷質傳世者極為罕見。目前北京故宮博物院中清宮舊藏的瓷製佛像主要以釋迦摩尼佛、無量壽佛、觀音菩薩等居多,尺寸大小不一,如本次〈御製粉彩妙相羅漢造像〉十分罕見,僅見此一尊,難得可貴。此尊〈御製粉彩妙相羅漢造像〉,面相清秀,羅漢單腿盤起坐於山石之上,面帶微笑,雙手結手印,左肩披黃錦雲紋袈裟,腳穿紅色如意雲頭僧鞋,神態安詳和諧,造型端莊,線條勾勒細膩,面部刻畫生動傳神,顯現佛家慈悲為懷和普度眾生的悲憫之義。此尊羅漢造像以活動榫卯的狀態放置於山石之上。羅漢封底,底部有圓形孔,供以裝藏用。底部刻有「東七」字樣,這極有可能是羅漢造像當時擺放在清宮供桌的位置編號或者是為了明確羅漢的排位而刻,同樣刻有類似編號的見有佳士得香港2015年春季拍賣編號302清乾隆〈粉彩羅漢坐像〉兩尊,造像分別刻有「東四」和「東八」的字樣。

《活計檔》:「乾隆三十六年十二月初一日,庫掌四德五德來說太監胡士傑傳,磁羅漢一尊(隨樹根座),樹根龕一座(內供)……旨將供磁羅漢樹根龕照供玉觀音樹根龕顏色一樣打……於二十一日掌庫四德五德將供磁羅漢樹根一座照供玉觀音樹根龕一樣打得顏色另配得雕紫檀木山子座換下樹根座……」《活計檔》「油木作」:「廣木作乾隆四十五年十月初四,員外郎五德、催長大達色、金江來說太監鄂魯里,傳旨,寧壽宮玉粹軒現供廟珠子寶石金塔,著配香几玻璃,再養和精舍樓上現供磁羅漢紫檀木供案四張,俱將進深改窄三寸……」從以上檔案資料可知道,乾隆時期宮廷內有供奉瓷塑羅漢,並放置在乾隆皇帝預留給自己頤養天年的寧壽宮,可見此類羅漢瓷塑為皇家御製,品級極高。另在檔案中提到「現供磁羅漢紫檀木供案四張」,從紫檀木案四張這個數量可推測當時供養的羅漢像不止一尊,非常有可能是一整套十六或更多尊。亦印證前文所提羅漢底部編號極有可能是為辨認羅漢次序排位而刻。

查閱相關資料,除了上述之二尊羅漢坐像,拍賣市場還見有北京翰海2009年秋季拍賣會之清乾隆〈粉彩彌勒佛〉,編號3476。倫敦佳士得2015年秋季拍賣會之清18世紀〈粉彩羅漢〉兩尊,編號304,另外收藏家趙從衍《華光草堂珍藏清代瓷器》一書著錄一尊乾隆〈粉彩羅漢塑像〉,黑白圖版119,亦與本拍品相類。

以上拍賣及私人收藏之羅漢瓷塑像與此次中貿聖佳上拍之妙相羅漢,無論從塑造的工藝、造型以及尺寸大小,都可以作同一認定,為乾隆時期御窯廠為宮廷供奉而燒造,傳世極為少見。

造像原為民國收藏家關祖章舊藏。關祖章(1894-1966),廣西蒼梧縣人,早年留學美國倫斯勒工藝學校,歸國後歷任民國交通部工程師、梧州工務局局長、平漢鐵路工程處處長等職,是民國時期著名的文物收藏家。關祖章曾收藏三尊乾隆御製佛造像,可參閱老照片,右一即為本次拍品之〈妙相羅漢〉;中間一尊〈粉彩無量壽佛〉,曾出現於中國嘉德2012年秋季拍賣編號3543清乾隆〈粉彩描金無量壽佛坐像〉,成交價1081萬元;左一清乾隆〈粉彩彌勒佛〉上拍於北京翰海2009年秋拍,成交價896萬元。在現存的關氏老照片中多次出現此三尊此佛,由此可見這組佛像在關氏家族心目中的地位。

宣德蟋蟀罐,視若奇珍

明宣德〈青花蘆雁圖蟋蟀罐〉為宣德時期御窯廠奉諭旨燒造之蟋蟀罐。蓄養蟋蟀源於唐朝,五代人王仁裕所著《開元天寶遺事》,書中有「金籠蟋蟀」條曰:「每至秋時,宮中婦妾輩,皆以小金籠捉蟋蟀,閉於籠中,置之枕函畔,夜聽其聲。庶民之家皆效之也。」明清兩朝,「瓦盆泥罐遍世井皆是,不論老幼皆引鬥以為樂」,鬥蟋蟀仍盛勢未減,反而有愈演愈烈的趨勢。而其中明宣德帝堪為養鬥蟋蟀之個中翹楚。宣德帝朱瞻基「工於詩文」、「精於繪事」,「酷好促織之戲」,有「蟋蟀皇帝」之稱。為滿足宮廷鬥養蟋蟀的需要,宣德皇帝曾命御窯廠燒造了大量蟋蟀罐。這些蟋蟀罐憑藉宣德青花空前絕後之技藝,以精工卓絕著稱,在歷朝蟋蟀罐中最負盛名。

明沈德符《萬曆野獲編》言:「今宣德蟋蟀罐最珍重,其價不減宣和盆也。」近人徐珂輯《清稗類抄.鑒賞》「王丹思條」:「(宣德)宮中貯養蟋蟀之具,精細絕倫,故後人得宣德蟋蟀盆者,視若奇珍。」由此可見,宣德官窯蟲罐歷來頗受珍視。宣德青花蟋蟀罐之所以珍貴,除因其製作精工,匠心獨運,存世數量也極為稀少。據史料記載,1455年元月,宣德帝崩,其子朱祁鎮繼位。為防止年紀尚小的朱祁鎮玩物喪志,荒廢學業,太皇太后張氏頒布詔令:「將宮中一切玩好之物、不急之務悉皆罷去……」,不僅砸掉了宮中所有的蟋蟀罐,更將景德鎮御窯廠燒製好尚未進貢的蟋蟀罐也全部打碎深埋地下。因此宣德蟋蟀罐極為罕見。

著名學者劉新園在1994年發表《明宣德官窯蟋蟀罐》,書中提到「傳世的宣德蟋蟀罐只有三個」,然從如今的館藏來看,三個之說結論尚早。明代黃佐曾記載宣德帝有賞賜臣工等史實,我們或可推斷,現在所見之蟋蟀罐亦有皇帝賞賜之物而得以存世至今,本品或為其中一例。

本品圓筒狀,深弧腹,淺圈足。胎體厚重,胎質細膩,青花發色濃豔欲滴,青中泛紫,著色濃重處還帶有蘇麻離青料的鐵鏽斑,時代特徵明顯。明清時期,朝廷逐漸恢復宮廷繪畫機構,院體畫又有了一定的發展。明代沒有專門的畫院,但有宮廷畫家,多取法宋朝院畫,這一時期主要以戴進、吳偉、林良最為突出,林良是明代院體花鳥畫的代表人物,另有邊景昭、孫隆、呂紀等。拍品器外壁一周通景繪蘆雁圖紋飾。蘆雁或引吭高歌,或俯衝覓食,姿態各異,栩栩如生。北京故宮博物院藏一件林良作〈灌木集禽圖〉,構圖就與本品極為相似,由此或可推斷,此類花鳥圖案式蟋蟀罐參照明初院體花鳥派繪畫,或為宮廷畫匠直供畫樣所製,亦未可知。

【雜誌購買連結】

【更多古美術最新消息】